ENTREVISTA A MARTÍN ROLDÁN

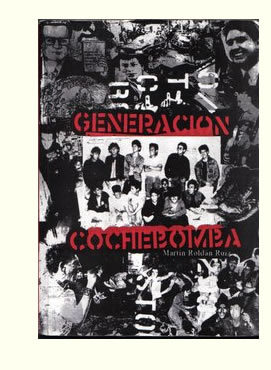

AUTOR DE LA NOVELA “GENERACIÓN COCHEBOMBA”

Por Rodolfo Ybarra

“Generación Cochebomba” (Edición de autor, 2007), novela urbana escrita por el periodista Martín Roldán (Lima-1970). Narra las peripecias-aventuras-desfortunios de un grupo de amigos de la horneada subterránea de mediados de los ochentas. La crisis económica producto del desastre gobiernista instaurado por el Apra pone entre la espada y la pared a los jóvenes de aquella época. Por un lado la desesperación ante el vacío (huelgas, hiperinflación, hambre, miseria, acaparamiento, hambruna, tiranía, enfermedades, etc.), y la falta de un futuro promisorio –o tan siquiera “futuro”- , y de otro lado, literalmente, la “explosión revolucionaria” y, hasta cierto punto, polpotiana del “otro” Partido Comunista en la ilegalidad, motejado  como “Sendero Luminoso” que cosechaba adeptos en el descontento popular, la rabia y la miseria hasta el punto de –a fines de los ochentas- hablar de un “equilibrio estratégico” tal y como apunta la revista “Quehacer” en una encuesta en la que muchos jóvenes y no tan jóvenes mostraban sus simpatías anónimamente (y como apuntaba “El Diario”, dirigido por Arce Borja, vocero oficial de la “guerra popular”, cuyos “coches bombas”, precisamente, eran el lado más visible y salvaje de una guerra que alcanzaría mayores dimensiones en la explosión de Tarata en Miraflores, cumpliendo, a piejuntillas, el silogismo “…del campo a la ciudad”). Roldán narra a partir de un alter ego, Adrián R, cómo la desesperación va ir corroyendo el espíritu y el “modus operandi” de cada amigo de la collera que, a diferencia de “Los Inocentes” (“Lima en rock”) de Oswaldo Reynoso, esta va a cuestionar políticamente su situación (aunque la salida adolescente al final sea de carácter lumpen) en la coyuntura que le toca vivir. La locación de los debates es alrededor de los conciertos donde militantes senderistas repartían sus panfletos y chocaban con los subtes a quienes arengan plegarse a la “lucha armada” y a la “gloriosa guerra popular” dirigido por el “glorioso e invencible presidente Gonzalo, pensamiento guía y cuarta espada de la revolución mundial”. Esta toma de posición va a afectar también a los militantes jóvenes de S.L. quienes captados primero para hacer pintas o “volanteo” de mensajes subversivos después eran exigidos o coactados a demostrar su adhesión y su convicción pasando de la agit-prop a acciones que la violencia (seudo)revolucionaria exigía:

como “Sendero Luminoso” que cosechaba adeptos en el descontento popular, la rabia y la miseria hasta el punto de –a fines de los ochentas- hablar de un “equilibrio estratégico” tal y como apunta la revista “Quehacer” en una encuesta en la que muchos jóvenes y no tan jóvenes mostraban sus simpatías anónimamente (y como apuntaba “El Diario”, dirigido por Arce Borja, vocero oficial de la “guerra popular”, cuyos “coches bombas”, precisamente, eran el lado más visible y salvaje de una guerra que alcanzaría mayores dimensiones en la explosión de Tarata en Miraflores, cumpliendo, a piejuntillas, el silogismo “…del campo a la ciudad”). Roldán narra a partir de un alter ego, Adrián R, cómo la desesperación va ir corroyendo el espíritu y el “modus operandi” de cada amigo de la collera que, a diferencia de “Los Inocentes” (“Lima en rock”) de Oswaldo Reynoso, esta va a cuestionar políticamente su situación (aunque la salida adolescente al final sea de carácter lumpen) en la coyuntura que le toca vivir. La locación de los debates es alrededor de los conciertos donde militantes senderistas repartían sus panfletos y chocaban con los subtes a quienes arengan plegarse a la “lucha armada” y a la “gloriosa guerra popular” dirigido por el “glorioso e invencible presidente Gonzalo, pensamiento guía y cuarta espada de la revolución mundial”. Esta toma de posición va a afectar también a los militantes jóvenes de S.L. quienes captados primero para hacer pintas o “volanteo” de mensajes subversivos después eran exigidos o coactados a demostrar su adhesión y su convicción pasando de la agit-prop a acciones que la violencia (seudo)revolucionaria exigía:

“-Ahí está planteado el problema –dijo ella. Se había olvidado de sus dudas porque estaba en contacto con los responsables de tres generados. Él quería saber qué pensaban acerca de pasar de la agitación y propaganda a acciones de propaganda armada donde el riesgo era obviamente mucho. Era la primera vez que los veía. De algunos había oído hablar y se los había imaginado de una forma, específica. Viéndolos bien, ahora, eran todo lo contrario. Uno era, medio asambado, con manchas blancas en el rostro, flaco y con anteojos, más parecía un eterno estudiante de academia que un activista con responsabilidades mayores. Aparentaba sufrir de tuberculosis. El otro era todo tranquilidad y seriedad, por sus ropas denotaba mejor posición económica y al parecer estudiaba en una universidad privada. Sudaba mucho y a cada momento secaba su frente con un pañuelo blanco, muy pulcro. La otra era una chica que ya había tratado antes. Ninguno decía nada a la propuesta de ir de frente a la acción, un silencio frío los había envuelto- ¿Algo que decir?”

Sin embargo, no todo es ideología y política partidaria, como, tampoco, no todo es rockanroll y vagancia, quizás el amor surge como un parapeto para, como una boya en el océano, salvar de un naufragio al personaje principal, Adrian R. La sorpresa es que el elemento eros –en esta particular propuesta- esencializado y personificado en Olga (su bifrontalidad tendrá que descubrir el lector), es intrínseco a un proceso donde los jóvenes (militantes o rockeros, uno no excluye al otro) tienen que decidir, están impedidos de dudar, y los silencios y vacíos pueden interpretarse negativamente, cuando no como una aceptación tácita sin mayores remilgos. En algunos casos no se milita por convicción, se milita por falta de opciones. Transponiendo los términos podríamos decir también que, en algunos casos, no se es subterráneo por convicción sino (oh maldita rebeldía) por falta de opciones (traslado este cuestionamiento al autor).

La estructura del libro simula un vinilo o casete con lado A y Lado B (hay una tendencia a este formato que viene desde los ochentas) donde se intercalan primero en números romanos la historia de unos subterráneos -de clase media en decadencia y hastiados por su situación socioeconómica- que transcurre entre conciertos, “pendejadas” y experiencias urbanas; y luego en números decimales, casi a modo de subterfugios, las maquinaciones de los jóvenes subversivos, sus movimientos, sus “reglajes”, sus “captaciones”, sus preparativos para colocar los “coches bombas”, las “directivas” a cumplir, las movilizaciones clandestinas, las sujeciones al partido, etc.

Quizás -atendiendo una petición de severidad por parte del autor- uno de los puntos flacos de la novela -en el plano de la concepción- sea el de haber construido personajes subtes casi llevados a una heroicidad de la cual carecen, una idealización basada en la música, la palomillada y las conversaciones de esquina, los diálogos (por ratos intensos) donde la jerga da paso a elucubraciones superficiales y donde la “inteligencia” y la “reflexión paradigmática” está más del lado de los levantados en armas (no creo que este sea un punto reflexionado por el autor, esa “involuntariedad” es más una conclusión de este bloger) y donde algunos exabruptos (perdonables en una primera novela de esta extensión) van a develar una posición que se aleja de la anarquía y de las posiciones subterráneas (sobre todo la del ametrallamiento final donde uno de los ejecutados termina llamando a otro de los caídos por su nombre verdadero: Jesús ¿? En una clara alusión a la religión judeo-cristiana cuya única relación con los subtes –a quienes supongo laicos- es, sin miedo a equivocarme, el bautizo católico e involuntario). Y ello, quizás, sea debido a una falta de organización y/o doctrina que valide alguna “intervención” subte. Al fin y al cabo el robo sin fines políticos es robo simplemente. Lo otro, sin validar ninguna ideología, sería “expropiación”, y en su exceso “golpes al viejo Estado”, “costos de guerra”, etc.

Como recordamos, varios miembros subterráneos (Richie Lackra, Choby, Kike Eutanasia, Daniel F. Chato Víctor, etc., y más acá: Richie Morge, Primo Mujica, Julio Durand, etc.,), alguna vez soñaron con construir un movimiento lo suficientemente fuerte como para resistir agrupados (auto organización, auto sostenimiento, fuerza de choque, rastros de Durruti, etc.,) los embates del Estado burgués y sus políticas antihumanas. De ahí que, quizás, el hecho de haber sido estigmatizados como “vándalos” (recordemos los artículos que aparecieron en la prensa amarilla después de “Rockacho 1986”) no sea del todo falso (ello amerita un análisis sociológico que excede este análisis con pretensiones literarias; a propósito de ello recomiendo un artículo de la revista “Laberinto” número ¿6?). No nos olvidemos que la verdadera anarquía quiere destruir el Estado pero no para reemplazarlo por alguna dictadura, quizás por eso SL chocó con una pared motivacional, la que no permitió, por cierto, que muchos anarquistas terminarán poniendo bombas y siendo encerrados y muertos en enfrentamientos con el ejército (no hay estudios serios al respecto, ojalá que este vacío se vea llenado algún día).

Considero que, para ser una primera novela , Martín Roldán, logra capturar la atención del lector, transportándolo, casi con horror, al primer gobierno de García. Aquí transcurren como en una cinta de celuloide todas las aberraciones, ya relatadas arriba, que le tocó vivir a los peruanos de mediados de los ochentas. En las 285 páginas que componen el libro hay una unidad que, a pesar de los intercalados y de lo inútil de una canción subte frente a la opresión fascistoide (leer la entrevista abajo), no se pierde. El narrador logra salir victorioso casi como una antítesis de Adrian R. quien pierde a la mujer que ama, a sus amigos, a parte de su familia y su futuro gracias a un argumento “cojudo” como el “proceso revolucionario” sic.

Para completar la onda expansiva de este “Coche Bomba” he realizado la siguiente entrevista a Martín Roldán. Esperando que las esquirlas alcancen la comprensión de los lectores (o la leiv motiv para leer el libro) les dejo las interesantes respuestas:

-¿Por qué escribir una novela generacional, y qué es lo particular de la década de los ochentas –para ti como escritor- dentro del proceso histórico peruano?

- Principalmente por una cuestión personal y te explicó el porqué. En el año 89 cuando leí Los geniecillos dominicales de Ribeyro, me di cuenta de que él había escrito una novela basada en el grupo de amigos, con los cuales compartía inquietudes literarias, existenciales, políticas, etcétera de una época muy importante para la historia del país como fue la década del cincuenta y el ochenio de Odría. A partir de ese grupo de muchachos, pude tener un cercamiento a ese tiempo. Fue entonces que me entró el bicho de querer plasmar lo mucho que había para contar sobre la mancha subte y su importancia para mi vida y para la vida de muchos jóvenes que como yo participábamos de ella. Me dije que algún día escribiría sobre ese tema, si es que alguna vez me inclinaba por escribir. Un tiempo después, luego de ver la película de Coppola The Outsiders, me volvió esa inquietud. Como ya escribía, pensé en plasmar algo de esos tiempos en un cuento que fue el embrión de Generación cochebomba.

Obvio que si era así, tenía que ser generacional, y más por el momento que se estaba viviendo y porque lo subte fue expresión pura de dicho tiempo, de un sector de mi generación, no de todos pero sí de un sector bastante importante. Y más aún que esos años eran bastante dramáticos. Pero, para serte sincero, en un principio mi idea era escribir sobre los subterráneos nada más, pero como este fenómeno juvenil es producto de su tiempo, cuando ya lo tenía casi acabado, decidí profundizar en lo que lo rodeaba: La guerra interna, la crisis económica y todo eso que ha marcado a la generación de los ochenta y que la hace muy particular dentro del proceso histórico del país.

- En qué crees tú que se diferencia tu novela de lo escrito anteriormente: “Al Final de la Calle” de Oscar Malca, “Contraeltráfico” de Manuel Rilo u otras más cercanas como “La Ciudad de los Culpables” de Rafael Inocente o “Incendiar la Ciudad” de Julio Durand, novelas con las cuales he encontrado algunos vasos comunicantes (la pandilla, la collera, el rock subterráneo, la subversión, el desempleo, etc.,) y que, de hecho, sitúan temporal y “topográficamente” la ciudad de Lima como lugar a narrar.

- A ver, según me han dicho algunos entendidos, y muchos lectores que me han escrito, lo que diferencia a mi novela de otras es precisamente el agregado del contexto social, político y económico en que esa mancha de subtes se desenvuelve. Que eso engloba una totalidad en cuanto a la individualidad de los personajes en relación con su entorno, a su sociedad y al momento que les ha tocado vivir. Y eso precisamente fue mi intención al configurar la vida de estos personajes, que nada es gratuito que son un producto de sus circunstancias y sus circunstancias eran, precisamente, los coche bombas entre otras cosas igual o peor de desgraciadas. Como me dijo un escritor, muy conocido, no es la típica novela de jóvenes desubicados dentro de sexo, drogas y rocanrol que dominó la narrativa de los noventa. Sino que a partir de eso, tiene la ambición de intentar reflejar una época.

individualidad de los personajes en relación con su entorno, a su sociedad y al momento que les ha tocado vivir. Y eso precisamente fue mi intención al configurar la vida de estos personajes, que nada es gratuito que son un producto de sus circunstancias y sus circunstancias eran, precisamente, los coche bombas entre otras cosas igual o peor de desgraciadas. Como me dijo un escritor, muy conocido, no es la típica novela de jóvenes desubicados dentro de sexo, drogas y rocanrol que dominó la narrativa de los noventa. Sino que a partir de eso, tiene la ambición de intentar reflejar una época.

Para mi Al final de la calle fue la novela que me convenció totalmente a escribir. En el 96 tuve la oportunidad de entrevistar a Oscar Malca para un curso de la Bausate y le revelé que estaba escribiendo una novela sobre los subtes. Él mismo me dijo que estaba bacán eso, porque Al final de la calle no es una novela de los subtes, porque cuando salió muchos la consideraron así, por la cercanía que tuvo Malca con el movimiento subterráneo desde sus inicios. Pero no, más bien es una novela sobre un marginal y que si bien por allí menciona al rock subterráneo o a Daniel F, no era esa su intención. Aparte que M muy bien podría ser un subte, pero explícitamente no lo era. Ese día hablamos de muchas cosas, hasta de Alianza equipo del cual somos hinchas ambos. Y bueno cuando salí de esa entrevista-chupeta, estuve mucho más convencido de escribir mi novela. La novela de Rilo no la he leído, así que no puedo decir más.

En cuanto a las novelas de Rafael y de Julio. En Incendiar la ciudad hay similitudes porque ubica personajes subtes, como el Chusko o el Chibolo. Pero si hay alguna diferencia es que mi libro está situado en la segunda mitad de los ochenta, y la de Julio en los primeros años de los noventa. Por decirte él habla mucho del jirón Quilca, en cambio yo no, porque para los subtes de los ochenta ese jirón era la calle de los jipilones y poetoides, que más bien tenían sus anticuerpos contra los subtes, porque nos consideraban unos lisurientos, violentos y carcosos. No todos te diré, pero sí un buen sector. Quizás esa antipatía se debía al discurso anárquico y antitodo de los subterráneos que chocaba con el discurso de paz y amor, de los otros; lo cual, dicho sea de paso, iba en contradicción con sus posiciones de izquierda; porque daba risa ver de que en medio de la canción de Lennon Imagine, algunos marihuaneados lanzaban su Viva la lucha armada… Jajaja, nosotros nos cagabamos de la risa de eso. Por eso Quilca no existía, salvo porque a la vuelta, en el jirón Camaná, quedaba la peña Huascarán, lugar de varios conciertos. Quilca toma protagonismo ya en los noventa, pero esa es otra historia. Entonces, como ves, hay diferencias. Igual como las hay con la novela de Rafael Inocente, que de subte tiene muy poco, porque sus personajes son, más bien, marginales: empleadas del hogar, obreros, estudiantes, por allí hay un personaje que escucha rock subterráneo, pero nada más. Pero lo que nos acerca es lo que precisamente tú mencionas, además del impacto del contexto en cada uno de los personajes. Lo cual te mueve a reflexionar sobre esos años duros.

- He leído algunas entrevistas donde mencionas a la “Conversación en la Catedral” como uno de los libros que ha influido en tu escritura, también mencionas a Oswaldo Reynoso. Pese a ciertos anacronismos, cual es tu versión de la vanguardia novelística peruana. El intercalamiento de los capítulos de tu libro me hace suponer que te inclinas por cierto tecnicismo (perteneciente al ¿boom literario?) muy dejado de lado por los escritores jóvenes atrapados por las nouvelles y las historias lineales. ¿Cual es tu opinión?

- Eso de la vanguardia es una etiqueta que la ponen otras personas ajenas a los mismos autores. Para mí las etiquetas siempre me han parecido sospechosas. Una vez me preguntaron qué era ser subterráneo, y yo respondí: Ser tú mismo. O sea sin etiquetas. Y eso era lo básico en esos años. Ahora muchos se reclaman vanguardistas, una etiqueta más y por eso me parecen sospechosos, principalmente de ocultar algo. ¿En qué sentido? Te explico: Para mi aceptar la influencia de Vargas Llosa y de Reynoso no me sonroja, porque son dos maestros de la narrativa dicho sea de paso. Y si mi libro apunta por ese lado de la técnica ya utilizada por ambos escritores o por los del Boom, pues no lo niego, es así como tú lo dices. Yo considero que no hay nada nuevo bajo el Sol. Sucede que cuando uno cree que ha escrito lo último de lo último en originalidad, te das con la sorpresa de que otro ya lo ha hecho de alguna forma en otro lugar o en otros años. Creo yo que hay que ser más honesto con uno mismo o con los lectores y reconocer que uno no ha descubierto nada, sino que ha rescatado muchas cosas, con conocimiento de causa o por pura casualidad. Precisamente Rescate es la palabra correcta a vanguardia, en estos casos.

Ahora que los escritores jóvenes hayan dejado de lado esos tecnicismos es cosa de influencias. Porque si para mi Vargas Llosa o Reynoso son dos maestros, para ellos, lo serán otros, básicamente escritores norteamericanos como Carver, Bukowski, no lo sé y escriben de esa forma. Yo en ese sentido soy un lector de clásicos latinoamericanos: Rulfo, Cortazar, Ribeyro, Borges, Reynoso, Vargas Llosa, y a partir de allí creo mis historias. Como afirmaba Miguel Gutiérrez en uno de sus talleres sobre la novela del siglo XX : “Se escribe a partir de lo que se ha leído”. De lo que se trata es simplemente de eso, de reconocer las influencias, nada más.

- Pocos han escatimado que “Generación Cochebomba” sería algo así como la versión peruana de “Generación X” de Douglas Coupland. Cómo lo ves tú. A propósito de esto explícanos el título, aparentemente agresivo. ¿A qué se debe? ¿Y en qué crees tú que se diferencia con la cultura o generación combi?

- Te diré que no he leído Generación X. El día de la presentación el profesor Jorge Valenzuela, insinuó una posible influencia, pero más allá de las similitudes en los títulos no hay nada más, al menos de mi parte, porque si lo hubiera no tendría reparo en decirlo. Te diré, también, que para responder esta entrevista no me quedó otra que buscar argumentos sobre la novela de Coupland. Y por lo que he podido leer, sus personajes son personas con una posición estable que se aburren del estilo de vida americano y huyen hacia un pueblo en el desierto para evadirse de las responsabilidades de su anterior vida. Es un escape más que todo. En cambio los personajes de mi novela están en búsqueda de algo diferente a las opciones que una sociedad en crisis total les ofrece: Hundirse con el sistema o subvertirlo. En el fondo puede parecer lo mismo, pero no lo es. Pero igual no me jode que digan que mi libro es la versión peruana de Generación X.

En cuanto al titulo. Si Coupland pensaba con el suyo describir a una generación de norteamericanos desencantados de su estilo de vida, pues mi intención fue la misma con el título de mi novela, describir a un sector de mi generación que estuvo en búsqueda para poder desarrollar sus expectativas de vida. Aunque en un principio pensaba titularla ¡Nadie es inocente, todos terroristas! Lo cambié cuando en la vorágine de escribir el cuarto capítulo uno de los personajes alza un vaso de trago corto y dice: “Salud por nosotros la generación del apagón y el coche bomba”. Me dije que eso describía totalmente mis intenciones para con la novela y que debería ser el título. No fue porque era agresivo o llamativo, básicamente fue porque no había otro título mejor para describir el contenido.

Ahora último he podido comprobar que el titulo está siendo utilizado como una especie de marca generacional para referirse a la generación de los ochenta, la que creció en esos años de atentados y apagones, de inflación y escasez. En una entrevista que me hizo Juan Carlos Tafur, este remarcaba eso, que ese término reflejaba en dos palabras toda una época. Él no fue un subte y tuvo otros tipos de vivencias, pero lo común lo que nos marca es lo que pasó alrededor cuando éramos adolescentes y por eso se identificaba como miembro de la generación coche bomba. Ahora bien, con todo esto de la moda radial de pasar música ochentera, pues he descubierto que hubo mil formas con que otros atravesaron esos años. Pues bien, para que esas personas no se sientan, necesariamente identificadas con el titulo de mi novela, he escrito un cuento que se titula Generación chicle-bomba.

En cuanto a la cultura combi, creo que es más que todo la institucionalización de la informalidad, de la prepotencia, de la viveza criolla muy propia de todos los peruanos y que se inició cuando Fujimori se zurró en la Constitución e impuso su dictadura. Con esto dio el ejemplo de que si quieres sobresalir tenías que saltarte las formalidades y las convenciones y ser más pendejo que otros y alcanzar tus objetivos sin importar el resto, la cosa era llegar, simplemente. Y se llama combi porque en esos vehículos de transporte público, el abuso, la prepotencia, la informalidad, el desacato a las convenciones o leyes se dan diariamente, con nuestro consentimiento.

- A pesar de recoger ciertos personajes que existen en la realidad (y creo conocer a alguno de ellos: el gordo memo, Olga T, el negro Brunce, etc.) “Generación Cochebomba” es más una novela de ficción que una novela realista. Si bien es cierto los límites parecen ser bastante indefinidos, creo que en el plano político se asume una ficcionalidad que ha puesto a prueba tu estro narrador. Me estoy refiriendo a los personajes que en la novela son cuadros de SL y que tratan de hacer su “trabajo” de forma “correcta”. Explícanos por favor cómo has hecho para que tus personajes subversivos o “alzados en armas” no suenen panfletarios.

- Simplemente saqué todos los prejuicios o parámetros con que me había contaminado la propaganda antisubversiva y me propuse comprender a los senderistas, en el porqué de su lucha. Porque afirmar de que un día se les ocurrió y muy alegremente se levantaron en armas, como afirman ciertos sectores conservadores de la política peruana, es una cachetada a la inteligencia, ya que todos sabemos que nada sale de la nada, que todo tiene un porqué, una causa y su posterior consecuencia. Y siendo los senderistas formados en la lógica marxista, heredera de la dialéctica, eran la consecuencia a décadas de contradicciones sociales no resueltas. Entonces llevé los planteamientos teóricos de Sendero y los confronté con el individuo de un ficticio militante, con todas sus contradicciones y dudas de ser humano. Eso me permitió entenderlos y crear los personajes sin que suenen panfletarios o sin que aparezcan mis reparos hacia ellos. Por eso los personajes senderistas de mi novela no son los típicos robots o dogmáticos que no piensan más allá de lo que dicta el dogma o no tienen sentimientos. Creo yo que por más poderosa que sea la ideología en la que creyeron, no dejaron de ser seres humanos del todo y también sintieron pena, miedo o tuvieron dudas del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo.

- En una conversación anterior me contabas que tu novela empezó primero siendo un cuento y tardó en construirse un tiempo aproximado de 10 años. Explícanos a groso modo cómo fue esta construcción.

- Sí como un cuento mío había sido premiado en los juegos florales de la Bausate, me dio por escribir más cosas. Entonces recordé una experiencia de mi época subte e intenté escribir un cuento sobre un concierto que termina en batida. Lo acabé pero sentía una necesidad tremenda de seguir escribiendo sobre eso, que había mucho más que decir, como que los personajes me pedían contar más sobre ellos. Entonces continué y terminó siendo Generación cochebomba. Ese cuento viene a ser el primer capítulo de mi novela. Y bueno empecé a escribirlo a fines del 95 en las horas muertas que mi labor como bibliotecario de un colegio secundario me permitían. Escribía a mano porque no tenía computadora. Eso fue hasta el 98 porque en ese año trabajé en D’generación el programa de TV que hicimos contigo y un grupo de amigos. Entonces como no tenía mucho tiempo dejé de escribirlo hasta el 2001 que es cuando me compro una computadora y me aboco a culminarlo. Para esto me hice una disciplina de escribir sábados y domingos de nueve de la mañana hasta las tres de la tarde con el intermedio para el almuerzo. Entonces lo acabé hacia el 2004 y de allí a corregir. Para esto me metí a talleres para ver qué cosa le faltaba a mi libro o qué le sobraba. En el 2006 ya lo tenía listo, pero por falta de dinero no fue hasta mayo del 2007 que lo mande a la imprenta.

- Me vas a disculpar por adelantado esta pregunta, pero los años que te conozco amerita hacerla: Cómo un subterráneo asume su “derrota” (o supresión de la rebeldía) y pasa a integrarse dentro de una sociedad de consumo trabajando y escribiendo libro(s ) que al fin y al cabo son pequeños bienes de consumo. Qué es lo que ha cambiado del músico de “Dictadura de Conciencia” al Martín Roldán, el novelista.

- Dime Rodolfo… ¿Tú, yo o los Eutanasia hemos estado alguna vez fuera del sistema? Que no nos gustara y tratáramos de buscar algo mejor a ser meros consumistas de modas musicales y que se haya creado un circuito paralelo, no nos sacaba de él, en el sentido de que de alguna u otra forma seguíamos consumiendo de lo que producía para poder mantener el circuito paralelo. Entonces la rebeldía no pasaba por el consumo, la rebeldía pasaba por la actitud frente a un sistema que se estaba yendo a la mierda: Me hundo con él o lo cambio. Muchos entonces optaron por mantenerse auténticos sin inmiscuirse mucho en lo que pasara, como individuos comprometidos con su transcurrir y punto, y hasta ahora mantienen ese compromiso. Ahora bien, los que pensamos o soñamos que podíamos mejorar el mundo llegamos a la conclusión de que mandando a la mierda al sistema en una canción no iba a cambiar nada, y empezamos por cambiar nuestros pequeños mundos, de mejorarlo para tranquilidad de nosotros y de las personas que amamos, las más cercanas al menos y eso nos hizo mejores seres humanos. Otros que en esto último vieron trazas de egoísmo, optaron por movimientos más radicales que ofrecían acciones más directas para cambiar el sistema. Lamentablemente muchos acabaron trágicamente y otros purgaron condenas en prisión. Como ves la cosa pasaba por la actitud frente a lo que estaba sucediendo. Si te pones a pensar muchas personas ni se preguntaron por lo que estaba pasando y vivían como adormecidos, precisamente por el consumismo, la radio comercial y la televisión. Creo que hasta ahora siguen así. Pero bueno es su rollo, no el mío. Al menos yo viví intensamente mi tiempo, tanto así que no podía quedarme callado y la necesidad de expresar todo lo que sentía lo encontré en el movimiento subterráneo, precisamente con mi banda hardcore, Dictadura de Conciencia, pero por circunstancias me dediqué a otras cosas y la dejé de lado. Y como dije ante una pregunta de Daniel F para su paskine Tarántula en el 93, que de acá a quince años yo no me veía como músico, pero mis ganas de expresarme iban a estar intactas, quizá ya no en una banda de hardcore, pero quizá en algo que tenga que ver con el arte como la pintura, la fotografía o la literatura, pero siempre conservando lo que aprendí con los subtes que era decir lo que sentías de alguna u otra forma, expresarte al fin y al cabo, para bien o para mal…y allí tienes mi libro ¿no? Entonces sigo manteniendo la esencia de esos años, básicamente.

- Me parece que más que lo político es lo nostálgico la constante en tu novela. Empezando por la dedicatoria al Cachinero, al Maya, Beni Gil. Kilowatt, el Omiso, etc., subterráneos que murieron en “acción”. Cómo lo ves tú.

- Lo político está presente de hecho que sí, porque la política preparó el gran escenario en donde la vida de estos personajes se desenvuelve. Ella configuró sus vidas al haber hecho del Perú un lugar caótico y sin esperanza en esos años. Pero si piensas que es una novela donde encontrarás una lucha por el poder, o esas intrigas políticas por alcanzar algún objetivo, no es así. Más bien la lucha se da en el interior de cada personaje, entre lo político y sus sentimientos. En cuanto a los amigos ya fallecidos que dices murieron en “acción” debo precisar que murieron en acción de vida más que en otro tipo de acciones. Y a ellos va dedicado mi libro, porque muy bien pudieron ser los protagonistas de Generación cochebomba.

- De otro lado, ¿qué opinas de la crítica formal? Qué te parece esa afirmación literaria sensu de González Vigíl quien dice que sólo comenta libros que son buenos.

- Que para algunos es necesario, al menos para mi no. Muchos guían sus lecturas de acuerdo a lo que diga la crítica. Pero yo al menos busco otro tipo de motivaciones para mis lecturas. No tanto por lo que diga otra persona sino lo que dicte mi interés. Hay tanto para leer que a estas alturas ya me he vuelto selectivo. Entonces para mi existen libros que me impactan o que me conmueven. De allí juzgo su valía. Y da el caso que a veces un libro me ha conmovido, que es lo que yo busco principalmente, y luego he leído una critica formal y pues el libro resultaba siendo malo para la crítica. Entonces es una cuestión de subjetividad, creo yo. Yo tengo mis parámetros para que un libro me guste, los cuales no van a ser los mismos de algún crítico en particular y por más que diga que trata de ser objetivo, no pues, no será así.

En cuanto a lo que dice Ricardo Gonzáles Vigil, te diré que hace unos meses un reconocido escritor a quien le gusto mi libro, se lo recomendó y él manifestó estar muy interesado en leerlo. Este escritor me lo hizo saber y le hice llegar un ejemplar. Y si no lo ha comentado hasta hoy será porque no habrá tenido tiempo para leerlo o para dar su opinión o porque simplemente no le ha encontrado suficientes méritos. Por mi parte yo estoy tranquilo.

- ¿Cómo te ubicas dentro de ese debate entre criollos y andinos o periféricos?

- Para mi esas son huevadas, porque si hablamos de que los criollos son los más difundidos y los andinos o periféricos los excluidos de los medios de difusión y las editoriales, pues yo no estaría en ninguno de los dos lados y no por autoexclusión o por querer ser un auto marginal, sino porque dentro de los criollos mi novela no existe, porque no guardo lazos de amistad o no pertenezco a esa argolla que dicen marca las pautas de lo que es la cultura. Y si hablamos de los andinos o periféricos yo tampoco existo, porque el tema que trata mi novela es justamente lo que éstos rechazan, si no me equivoco. Además el hecho de que hayan comentado Generación cochebomba en tres diarios, uno de ellos de la supuesta argolla como es Perú 21, pues desde ya estoy condenado, oleado y sacramentado para ellos, no lo sé. Aparte mi libro es una publicación independiente ¿Entonces dónde quedo? Pregunta que nunca me he planteado porque realmente me es indiferente pertenecer a cualquiera de esos dos bandos…Si habría que juzgar mi libro me gustaría que sea por lo que es, no por el chuzo en mi cara ni por el lugar donde nací ni por el color de mi piel ni otras cosas externas a la literatura.

- Sé que estás preparando un libro de cuentos. Cómo va el asunto. ¿La temática es parecida a la de “Generación Cochebomba”? Adelántanos algo.

- Tengo terminado un libro de cuentos que tienen una temática bastante actual, como es la violencia alrededor de las barras de fútbol. Pero, ojo, no es un libro de fútbol sino una mirada al país, sus contradicciones y sus males, a través de estas agrupaciones que son un microcosmos del Perú de hoy. Estoy a la espera de una confirmación y quizás muy pronto salga publicado. Y bueno en esa espera estoy escribiendo cuentos y relatos sobre esas historias que no encajaron en Generación cochebomba y quedaron de lado. Historias de amor, soledad y frustraciones, muy crudas algunas y otras con mucho humor. Los personajes van desde la persona más normal hasta el más friki, por darle un término. Y al igual que mi novela, la música y el contexto social de los ochenta y noventa están muy presentes. El cuento que te mencioné Generación chicle-bomba es parte de ese proyecto.