Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Mauricio Wacquez | Carlos Franz | Autores |

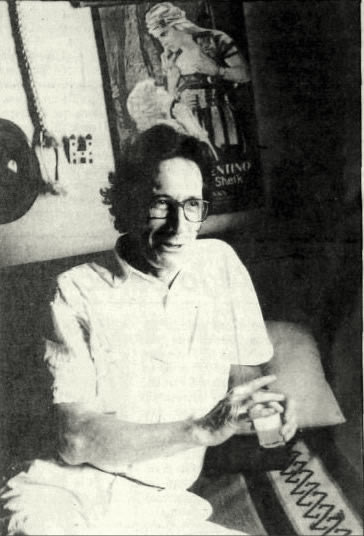

Mauricio Wacquez, contra la oscuridad

Por Carlos Franz

.. .. .. .. ..

Lo estoy viendo en un mesón de saldos de la calle San Diego, la tapa negra y el título desafiante, Excesos. Sería el 76 o 77, en lo más hondo de Santiago de Chile. Lo leí de un tirón entre la micro y la cafetería de la Escuela de Derecho. Quedé deslumbrado. Bajo la admonición de ese verso de Blake («La ruta del exceso conduce al palacio de la sabiduría»), este cuentista (chileno, según la contraportada) escribía sin parecerse a ninguno que yo hubiera leído hasta entonces. Una mezcla única entre nosotros: ¿cómo lograba ese brillo en la viscosa oscuridad de su refinamiento; cómo mantenía esa elegancia dentro de su violencia? Y hasta el nombre: Mauricio Wacquez, parecía un seudónimo audaz e imposible.

Muchos años después, a comienzos de los 90, lo conocí en Barcelona. En el cóctel anual que la agencia literaria de Carmen Balcells ofrecía en sus vastas oficinas de la calle Diagonal. Un dandy literario en la más estricta tradición wildeana. Alto, de chaqueta blanca y bastón con mango de plata, coleteando como pez en el agua de ese acuario de vanidades, entre el cinismo profesional de los editores y las zancadillas traicioneras de los literati en venta. Recuerdo un rostro largo, caballuno, los ojos castaños, maliciosos, agrandados por la deleitada perplejidad de conocer a «un joven escritor chileno...». Me miró de alto a bajo, con detallada insolencia, como a un insecto presuntamente extinto. «¿Es que to-todavía existen estos bi-bichos?», tartamudeó, en voz altísima para que lo oyera todo el cóctel. Trágame tierra, pensé. Era su estrategia de entrada, pero yo no lo sabía. La completa humillación del interlocutor, al que luego recogía del suelo con una repentina voltereta de transformista, haciendo ahora la parodia del huaso colchagüino que también era, querendón, acogedor: «Y usted qué hace por acá, mijito», soltando la risa.

Después volvería a verlo en varios otros lugares y transformaciones. En Santiago, en Madrid, en Calafell, en Con Con. Wacquez, en su indumentaria de campesino catalán, con alpargatas amarradas a los tobillos, recorriendo su empinado pueblo adoptivo de Calaceite, saludando por el nombre a los vecinos, catando quesos y vinos, cocinando para los amigos. Haciendo recuerdos de los años en que José Donoso vivió en la casa de la esquina. «Después se fue Pepe y se acabó la felicidad», y un silencio melancólico.

¿Cuál de todos los personajes que fue Mauricio Wacquez es el más real, o lo que es lo mismo, el mejor imaginado? ¿El pescador curtido, autor de una enciclopedia de la pesca que partió como manual para las costas españolas, se amplió a las mediterráneas y ya iba por los siete mares? ¿El alegre merodeador de los antros más oscuros de esos mismos puertos? ¿El refinado traductor del francés? ¿El príncipe de la simpatía (fácilmente el escritor chileno contemporáneo de más buena leche)? ¿El novelista provocador de Frente a un hombre armado? ¿El artista torturado por la búsqueda de una identidad entre expresión y experiencia que aparece en su monumental Trilogía de la oscuridad, estas 1400 páginas que han quedado póstumas?

Todos, o quizás alguno que nunca quiso mostrarnos. La última vez que lo vi fue en la Universidad de Alcalá de Henares, con motivo de los fastos cervantinos dedicados a Jorge Edwards. Flaquísimo, tembloroso, el bastón ya no era un adorno sino un apoyo imprescindible. Dándole una vuelta al Patio de los Filósofos me contó algo del calvario de su enfermedad sin la más mínima autocompasión. Casi con entusiasmo. Durante su última crisis, mientras yacía inválido, Francesc, su compañero de veinte años, decidió contra todas sus instrucciones pasar en limpio las decenas de cuadernos en los cuales había trabajado durante décadas su inacabable obra. «De pronto, muchacho, ¡aquí estaba, no me había dado cuenta, la novela terminada!».

Tengo delante el manuscrito que me pasó esa última vez, las 763 páginas del primer volumen: Epifanía de la sombra. Un sofisticado aparato verbal que a ratos, en sus ambiciones y en sus límites, evoca la obra tardía de Nabokov. El lenguaje es denso, rico. Las frases de período largo, proustiano. El mundo, mitad sabiduría rural, mitad invención cultural. Un conocimiento íntimo, amoroso, de los reinos paralelos, de los animales y las plantas, que no rivaliza sino que alimenta la obsesiva minucia en la exploración sicológica de los personajes. El niño, los adolescentes que fuimos, los paraísos perdidos de la memoria. Todos desesperadamente convocados a luchar contra la oscuridad.

Mauricio Wacquez ¿puso el talento en su obra y el genio en su vida, como estipuló Wilde? Leyendo su novela póstuma es difícil no preguntarse por la tensión entre obra y biografía que ella revela. Los personajes que el escritor encarnó en lugar de -y para poder-, escribirlos.

Como sea, esa pura abundancia de contradicciones entre el escritor y el personaje, su extravagancia, su rareza, habría bastado para hacerle un lugar en una literatura más curiosa que la nuestra. En una literatura más matizada, más abierta a la diferencia y la anomalía, Wacquez habría ocupado el lugar de una especie extraña y por eso mismo irremplazable. No fue así. Y tampoco tuvo la suerte de volver consagrado por esa recepción internacional con la que a menudo apuntalamos, o reemplazamos, nuestra vacilante autoestima crítica. Ya que no cabía fácilmente en nuestros lugares comunes intelectuales -por no mencionar los morales y políticos- preferimos olvidarlo. El espeso silencio de Chile cayó sobre él.

Una última imagen: Mauricio Wacquez al amanecer, en su casa campesina de Calaceite, escribiendo. Abstraído sobre su cuaderno, sosteniendo el lápiz como la lienza del pescador que fue, esperando con paciencia, con delicada ansiedad, que picara la palabra. Quizá estas: «Desnudar un alma sin que ello implique la impúdica propensión a desbaratarla».

Berlín, septiembre de 2000.