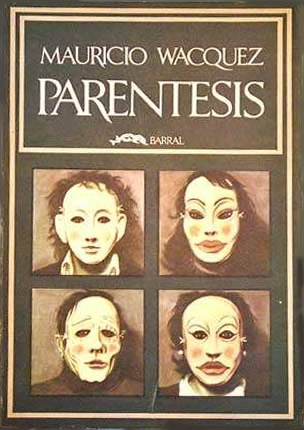

Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Mauricio Wacquez | José Donoso | Autores |

Prólogo a Paréntesis de Mauricio Wacquez

Por José Donoso

.. .. .. .. .. .

Creo que una de las marcas más interesantes de la madurez literaria es la facultad del autor para elegir y acotar el territorio en que se moverá su novela, y una vez así definido, permanecer leal al sacrificio que se ha hecho descartando todo lo demás. En una época de novelas desmesuradas, magmáticas, Mauricio Wacquez nos entrega Paréntesis, cien apretadas holandesas en las que hace, justamente, eso: definir un espacio literario de confines claros, y dentro de él, efectuar todos los movimientos que son posibles.

Este narrador chileno que tiene a su haber una corta pero bien diferenciada obra -los relatos de Cinco y una ficciones y los de Excesos, y su novela más extensa que esta, pero al contrario de esta que es un despliegue de posibilidades, tal vez sólo embrionaria: Toda la luz del mediodía- pertenece a la generación de escritores chilenos que andan por los treinta años y un poco más, y que incluyen a Antonio Skármeta y a Poli Délano. Como ellos, representante de una burguesía de formación intelectual universitaria -la tesis doctoral para la Universidad de París que escribió Wacquez versó sobre el problema del lenguaje en San Anselmo-, fue tocado por los acontecimientos político-sociales que conmovieron a su generación: Fidel Castro, el Mayo francés, Praga, Salvador Allende. Pero al revés de sus compañeros de generación, cuya literatura podría tener una relación directa de causa-efecto con estos fenómenos, y cuyo compromiso con Chile está en la anécdota además de estar en la pasión, la obra de Mauricio Wacquez, especialmente Paréntesis, rechaza el papel redentor de la literatura y escribe una literatura que quiere bastarse a sí misma. El Saint Cloud y el Mediterráneo de esta novela tienen con el Saint Cloud y el Mediterráneo de la geografía y de la historia aproximadamente la misma relación que podría tener un tronco de eucaliptus pintado por Cézanne con cierto tronco que existió en la realidad de un punto de la historia y de la geografía: no es una novela sobre los sitios que describe y sus problemas, ni es, diría yo, una novela sobre ningún problema fuera del de su propia existencia como novela: las líneas y manchas de color a que Cézanne redujo la vida botánica de ciertos eucaliptus. Chile y sus problemas -o los problemas de América como atalaya para los problemas del mundo- no existe porque quedó fuera del terreno acotado por el autor para sus inquisiciones. Esta es una novela europea, no sólo porque transcurre en Europa y sus personajes le son propios, sino francesa para ser justo, en que la eternidad está buscada en las viejas cualidades de mesura, elegancia y sabiduría que, como en Racine, son el plomo fijo alrededor del cual se agitan las más abigarradas pasiones.

Toda realidad, en Paréntesis, menos la realidad -o la irrealidad- del amor, está suprimida. Los personajes actúan despojados de toda característica, preocupación, idea, atributo, filiación, contexto, que no sean aquellos que se relacionan con el amor. Uno conoce a los cuatro seres que se desplazan por el tablero tan estrictamente definido donde se juega Paréntesis, sólo en cuanto a sus diferentes posiciones, en un momento o en otro, en relación con el amor: atomizados en mil posiciones e instantes diversos, los cuatro personajes se componen, se separan y vuelven a componerse infinidades de veces en estas páginas que son una meditación en que la voz narrativa está formada por la suma de las voces narrativas de los cuatro personajes, en sí casi carentes de historia y contexto, sólo poseedores de voces que los definen. Esta voz narrativa cuádruple llega a ser un verdadero quinto personaje de la novela, que encarnaría el autor inclinado sobre Paréntesis para hablarnos con un discurso en forma de fuga a cuatro voces, sobre las permutaciones del amor.

Lo curioso -y lo positivo a mi entender- de esta meditación siempre dramática y lúcida, es que ella, igual que los personajes, no está comprometida con nada, ni con la moral ni con la sociología, y existe sólo en cuanto es ella misma, ajena incluso a la psicología. Jamás la voz del autor, como tal o disfrazada de la voz de alguno de los cuatro personajes, se pregunta qué es el amor, si es válido, si es real, si es lícito, si se puede escribir hoy novelas como éstas, que, como las novelas de Virginia Woolf, más parece un poema -y no puedo dejar de pensar en el poema a seis voces que es Las olas- y su intención parece ser más afín a la que uno tradicionalmente adjudica a un poema, que a la intención novelística, con su utilería de espacio, personajes e idioma como personaje. Agrego lo último porque no creo que aquí haya inquisición alguna sobre el lenguaje, que en Mauricio Wacquez no presenta dudas: el lenguaje, al contrario, está magníficamente aceptado por lo que es -las idiosincracias de la puntuación me parecen quizá lo más débil de esta novela-, y es usado lúcidamente, clásicamente por decirlo así, en un mundo en que los calambures joyceanos de otros novelistas ya han devenido clásicos, así como las resonancias impresionistas a lo Virginia Woolf que se encuentran en esta novela junto con una fuerte dosis de buen sentido -en cuanto a medida y gusto- de origen francés.

Pero el impresionismo literario de Virginia Woolf no perdona nada, lo disuelve todo, dando la sensación de que nada tiene consistencia, que todo es desmenuzable, ingrávido, todo está suspendido en el aire, todo es pura luz que se mueve. Quizás esta meta-realidad a la que finalmente llegan los grandes impresionistas después de disolverlo todo, sea, llevado a su extremo, uno de los grandes remezones -en la dirección que ella se lo propuso- sufridos por la prosa contemporánea. El caso de Mauricio Wacquez es, me parece, distinto: para Virginia Woolf todo, incluso el amor, es susceptible de análisis, a la fragmentación, mientras que en Paréntesis -cuyo método "impresionista", por llamarlo así, va mucho más allá de lo que la inglesa intentó hace cuarenta años-, la presencia del amor es sólida e implacable, no se puede desmenuzar, existe, domina, y las cuatro voces de los cuatro personajes, en lugar de "analizar", de desmenuzar, al contrario, sintetizan, forman una trenza, se enrollan una sobre la otra, una dentro de la otra, una en otra, sólida y a pesar del tono romántico-elegíaco que prevalece en esta novela, festiva en su certeza de que, aunque los rostros sean infinitos y las permutaciones interminables, el amor es digno tema de meditación una vez más.

El propósito tan claro del autor de sacar a sus personajes de la historia; el trazado tan preciso de la "zona sagrada" en que llevará a cabo su juego; la eliminación de todos los elementos identificadores de los personajes que no están enclavados más que estrictamente en el presente literario de estas páginas; su empecinado rechazo del mundo exterior, de lo moral, de lo social, de lo histórico, de lo periodístico, incluso de lo experimental como reflexión sobre la naturaleza misma de lo literario, es audacia de calibre en un ambiente en que la información, el anecdotario exterior e interior, es lo que cuenta. Esto produce una impresión de gran pureza, pero es la pureza del acero frío y bien templado, temible porque lleva la muerte en la punta, una concentración de intenciones tan bien controladas que puede llegar al fondo mismo del asunto de una sola puñalada, prescindiendo de ejemplos, explicaciones, historias y divagaciones. No es la menos sorprendente de las virtudes de este libro que en él no existen, casi, "escenas" -en el sentido en que Conversación en la catedral, por ejemplo, es pura escena, y nada de meditación: es libro antitético a este en cuanto a forma-, y que como tantas otras cosas las "escenas" son un elemento más del que audazmente prescinde Mauricio Wacquez en Paréntesis.

Quedan sólo una o dos escenas, a las que todas las otras posibles escenas se redujeron, para imprimirlas bien en la mente del lector, dándoles su mayor significación. Importante en este sentido es la escena más inolvidable del libro: aquella en que el muchacho sorprende a la pareja haciendo el amor en el bosque de Saint Valery, seguida de la lucha sangrienta del mastín y el hombre con la daga. Dos notas le bastan al autor para elevar a la categoría de gran literatura romántica e irreal, esta escena y todo el libro: el hombre ha llegado jinete en un caballo blanco; e, inolvidablemente, la mujer sorprendida huye, no cubriendo su desnudez con un realista abrigo, sino con una capa.

Calaceite, noviembre de 1973