Proyecto Patrimonio - 2026 | index | Mauricio Wacquez | Alejandro Zambra | Autores |

Entre la multitud de las frazadas

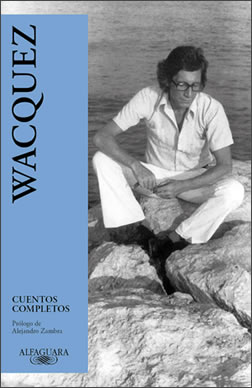

Prólogo a "Cuentos completos de Mauricio Wacquez", Alfaguara, 2024, 172 páginas

Por Alejandro Zambra

Tweet ... . . . . .. . . . . ::.:...:.:

I

Camuflados en la música más o menos convencional de una narración, en los relatos de Mauricio Wacquez abundan pasajes cuya insolente e inédita belleza desestabiliza la lectura —son poderosas incrustaciones líricas que llaman a la relectura inmediata: «Debo por lo tanto apagar la luz, las cortinas deben reproducir la noche, los párpados deben imitar una noche sin amanecer, mi enorme soledad debe resguardarse a puertas cerradas para allí crecer, condescendiente, entre la multitud de las frazadas». Otro: «Abomino de mi dicha, de ese estar contento cuando, reunidos en la mesa de familia, chupo los huesos de un animal, lentamente. Odio mi silencio, el temblor de mis labios». Otro más: «La casa vacía tenía un aspecto más sereno, más lleno de fantasmas; sin sus habitantes parecía una caja hermética, sin ruidos, una caja que no tuviera peso». O esta descripción inesperada del accidentado rostro de una mujer: «El asombro de los párpados tirantes, el hueco que baja desde la frente, de piel rosada y brillante, la boca como un crispado ano lleno de ironía». O este súbito y significativo recuento generacional: «La tristeza de todo un mundo influyó quizás en que nosotros también fuéramos tristes, que lloráramos sin motivo aparente, que a veces nos odiáramos por ocurrírsenos llorar a todos al mismo tiempo».Momentos como estos prevalecen y se confunden en la memoria y a veces toca esforzarse para recordar a cuáles relatos pertenecen. Hay, por cierto, en el conjunto, un residuo propiamente novelesco, alentado por las repeticiones de nombres, de escenarios, de atmósferas. Los personajes de Wacquez —curas, niñeras, ancianos, adolescentes—, circulan entre la candidez y la total abyección, y aunque salta a la vista la distancia enorme que los separa, acaban pareciéndose entre sí, tal vez porque siempre están insatisfechos y siempre buscan alguna forma nueva de amor, a veces plena y otras veces, quizás la mayoría, soterrada, desangelada, epigonal. El narrador que en «La sonrisa en la boca» encara nada menos que a la muerte («...a través de toda mi vida usted ha ido tocándome imperceptiblemente, como quien toca una fruta que va madurando»), concluye que hay tres categorías de seres humanos: los que olvidan la muerte, los que no la conocen, y los que la conocen y no pueden olvidarla. Buena parte de los personajes de Wacquez pertenecen a esta última categoría; los emparenta, de algún modo, su condición trágica, además de su originalidad involuntaria e irremediable.

II«Un día me di cuenta de que no alcanzaba a mirarme en el espejo del lavabo», confiesa el hablante del cuento «Otra cosa», que enseguida, tras constatar una curva en su espalda, marca en la pared la disminución de su estatura, acaso parodiando a esos padres que registran orgullosamente el crecimiento de sus hijos. Es el mismo personaje que le pregunta a su escurridizo interlocutor: «¿Ha sentido acaso ese roce de una mano que al principio acaricia y que luego golpea? ¿Ha sentido el miedo?». La imagen reaparece en un relato posterior, convertida ya en presunta confesión autobiográfica: «...con mi padre nunca supe si después de una caricia vendría una bofetada, nunca me sentí seguro, al resguardo, en sus brazos. Podía estarme besando, felicitando: bastaba que alguien preguntara quién quebró esto para que sintiera el golpe que enceguecía, que me hizo muchas veces perder el conocimiento. Los interrogatorios eran ineficaces. A gritos, los ojos desorbitados, la baba se esparcía en todas las direcciones. Eran ineficaces, porque siempre mentí». Este padre que besa, felicita y golpea rima con una madre «fría, débil, torpe, no inteligente, pero a pesar de eso uno de los seres que no he podido odiar, la clave de todas mis supersticiones. Aunque esto lo aprendí mucho después, cuando me di cuenta de que era precisamente el amor lo que ella me había rehusado». Como se ve, Wacquez no simplifica ni mucho menos normaliza las relaciones familiares, por el contrario: son siempre, también, apasionadas y turbulentas historias de amor, con la sombra de Hamlet —leído por Freud— en sobrevuelo permanente.

IIISi este libro fuera una película, su portada estaría repleta de toda clase de advertencias, porque —a varias décadas de su publicación original — los relatos de Wacquez no han dejado de ser escandalosos, pero lo son de otra manera. Sigue habiendo curas que, como en el cuento «El fondo tibio de Dios en la arena», se niegan a admitir que su amor a Dios es menos inmenso que el amor que sienten por otros hombres, y de seguro aún hay ancianos que, como sucede en el hermoso relato «El alba de ningún día», esperan la muerte animados por la ilusión de reunirse con un amor prohibido en el famoso más allá. Pero personajes como estos hoy resultan menos inesperados. No han perdido, en todo caso, espesor, porque Wacquez supo verlos de cerca, supo narrar con crudeza y delicadeza sus circunstancias. El escándalo antiguo era, para muchos, la mera existencia de esos personajes, y el escándalo actual surge cuando admitimos que ese mundo atroz que los condenaba a unas vidas de mierda no es esencialmente distinto del nuestro.

IV

«Antes, ayer, yo amaba a Irene. Hasta ayer en que ella se fue, yo la amé locamente». Así comienza el breve cuento «Excesos». ¿Por qué se fue Irene? No lo sabemos y hasta es posible que haya muerto. En realidad solamente sabemos que el laborioso narrador intenta maquillarse y vestirse exactamente como ella y que él o ella, la nueva Irene, anda apurada, porque «debe faltar poco para que él llegue, tengo que ir a sentarme a la sala, encender la tele, repetir los movimientos que acompañaron nuestras últimas veladas lentas y silenciosas». Julio Cortázar escribió unas líneas perdurables sobre este relato: «En el amor todo monólogo se niega a sí mismo, como por razones paralelas, todo diálogo es de alguna manera un monólogo en otra dimensión del ser; en el amor, hablar es crear espejos, entrar en ese juego de facetas hialinas que se devuelven las imágenes desde un torbellino de cenizas y falenas. Para cosas así parece tener la clave Mauricio Wacquez, y clave significa también llave, es decir apertura o regreso; ¿quién ama aquí, quién es espejo o Irene o ese que va a llegar, o ese que es ésa? ¿quién lee, quién habla, quién escribe en este juego de látigos sonrientes?». La lectura amorosa tradicional, por supuesto, no excluye otras lecturas. La nueva Irene sabe que la persona a quien ansiosamente espera no va a llegar y quizás de alguna forma la ilusiona y la enorgullece su futura decepción; quizás podría afirmar, como en el hermoso poema de Gabriela Mistral, «una en mí maté/ yo no la amaba». De manera que travestirse no solamente posibilita un cambio de identidad sino también permite presenciar la desaparición de la identidad abandonada. Hay un duelo, pero en el universo de Wacquez el duelo convive con la fiesta, tal como los golpes coexisten y se confunden con las caricias.

Proyecto Patrimonio Año 2026

A Página Principal | A Archivo Mauricio Wacquez | A Archivo Alejandro Zambra | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entre la multitud de las frazadas.

Prólogo a "Cuentos completos de Mauricio Wacquez", Alfaguara, 2024, 172 páginas.

Por Alejandro Zambra