Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Nicolás Campos Farfán | Autores

|

UN HOMBRE SOLO EN UNA CASA ENFERMA

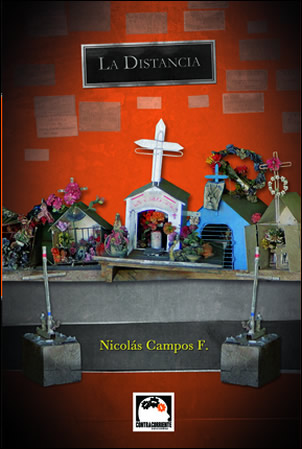

Comentario y fragmento de la novela La distancia de Nicolás Campos F.

Contracorriente Ediciones, 2013

.. .. .. .. .. .

Nicolás Campos F. presenta una indagación en las vidas comunes, mínimas, en esa especie de subcultura que forman a menudo las personas atribuladas por asuntos, a primera vista, infames. La distancia extra de ellos una suerte de poesía avergonzada y a la vez brutalmente honesta, una cierta hermosura comprometedora. El título no alude sólo a la distancia fácilmente franqueable entre dos lugares. Bajo esa distancia física se insinúa otra: la imposible, la distancia temporal que separa al presente de un pasado traumático; uno que ya es irreversible.

Un hombre hace un “viaje de redención” al pueblo donde pasó su infancia. Lo recorre como entregado al ritual de una religión muerta, con fines puramente estéticos y paródicos, pero, a su pesar, abrigando la íntima esperanza de recordar algo.

El viaje se plantea desde un inicio como actuación, una ficción montada para ser luego escrita. Sólo entonces, en la experiencia de la escritura, podrían ser exorcizados los antiguos dolores.

Contracorriente Ediciones

FRAGMENTO

(Capítulos 10 y 11)

Un hombre solo en una casa enferma.

Jorge Teillier

10

Hace no mucho leí que en Japón se considera que cada hombre debe poseer su propia casa. Corresponde a una de sus costumbres más antiguas. Proviene de una superstición que dicta que, fallecido el principal morador de una casa, esta debe ser abandonada o, de preferencia, destruida. Ignoro si se practica aún, aunque se debería, porque si bien a primeras parece una superstición vulgar, comprende una filosofía o, más precisamente, una estética. Para los japoneses tradicionales es de pésimo gusto recargar una casa con objetos personales, como retratos de familiares o diplomas, por ejemplo. También consideran feo acumular adornos de un mismo tipo. La casa como museo les parece algo enfermizo. Tienen razón; es inquietante convivir con objetos cuando han acumulado demasiada historia.

Por mi parte, carezco de esa higiene mental y —perverso, vicioso, ansioso por reunirme con mis recuerdos— volví a mi ex casa. Tan sólo quiero puntualizar eso: que volví, pese a no desearlo. Fue una rendición: no podía ignorar que actuar este texto ya pronto me resultaría intolerable, y en cierta forma esperaba ese momento. ¿Cuál es mi propósito ahora?, ¿qué sigue ahora?, era lo que a cada rato parecía decirme, como un actor en una obra que lo confunde. Una doble impostura, esto de fingir que estoy fingiendo; es un asunto banal y triste, y sostenerlo, como sostener cualquier emoción o idea, lo es todavía más. Ya no me ofrecía ni un sólo aspecto cómico. Además, lo de Estela me había infundido cierta nostalgia, así que, sin saberlo, ya estaba ablandado, listo para la siguiente punzada sentimental.

Esa punzada no demoró nada. A pocos pasos de salir de esa calle, al aproximarme a la Plaza, pasó ante mí rodando un papel, un envoltorio de papas fritas que el viento arrastraba y que se marchó, adelantándome. Constituía una banalidad, un cliché tipo western, una caricatura de la desolación que no merecía la menor opinión. «Debo dejar pasar este hecho y ya», pensé, pero por porfía y por un afán de patetismo que se me antojó inevitable, dije otra imbecilidad:

«Ahora voy a tener que perseguir la basura».

La frase significó una especie de santo y seña. Una vez proferida, supe que mi juego había finalizado, al menos por lo que quedaba de ese día. ¿Qué más quedaba por hacer? Me dirigí a mi casa, impulsado por el mismo soplo idiota que arrastró el envoltorio de papas fritas. Mi memoria me guiaba. Cuadra tras cuadra, no me fijé en nada hasta hallarme ante esos muros que yo mismo pinté de blanco y ese irremediable Chevrolet Aska que mi padre abandonó allí, con sus vidrios destrozados, oxidado, lleno de basura y sin manubrio.

Sentí aversión por esa casa apenas llegué. Si no había vuelto hasta ahora a ella, era porque básicamente no había motivo. Ya desde antes de bajar del bus lo que me ocupaba era mi farsa, prolongada gracias a la aparición de Estela —y a mi manera de ver, toda esa farsa era también un juego y, por consiguiente, un viaje—, de modo que seguí jugando y viajando; hasta entonces mi opereta todavía lograba entusiasmarme, y con ese entusiasmo había invertido involuntariamente la normalidad de lo que ocurre cuando se llega a un destino, o sea entristecerse. Porque llegar, habrá que decirlo, siempre es triste: decepciona. Me refiero a cuando se viaja con un destino específico en mente, cuando hay una idea —inventada, por supuesto— de finitud. Lo usual, lo sano, es encontrar la alegría en ir viajando y, expuesto esto, me parece dilucidar que si no me deprimí tan pronto, tan pronto como para volver a mi casa, fue debido a que con el juego estiré mi viaje. Lo estiré hasta donde pude: tenía claro que tendría que volver, y ese funesto «ahora tendré que seguir la basura» fue lo que me indicó que ya no tenía más remedio que hacerlo. Con esa frase terminé de llegar, si acaso eso es posible.

11

El portón de entrada a la casa no tenía candado. Lo abrí, atravesé el patio a oscuras, llegué a la puerta principal y a continuación introduje esa llave que antes, al girarla, me causaba una depresión casi instantánea, la tristeza de la rutina cuando es desagradable. Giré la llave y sin embargo la puerta estaba abierta; bastó con empujarla para entrar. La revisé con morosidad, palpándola; tenía la cerradura destrozada, era imposible cerrarla. Eso me recordó el segundo motivo por el que evitaba entrar ahí, y es que sabía que eso significaría entrar a una casa violada.

En febrero pasado un grupo de personas, ignoro cuántas, se tomó la casa. Se instalaron por una semana o más, a vista y paciencia de los vecinos, quienes previsiblemente no hicieron nada. Días después, una tarde, mi hermano Iván atendió una llamada telefónica de Sergio, un amigo de mis padres, quien le informó que la casa había sido desvalijada y alguien de la familia tenía que ir a revisar qué pertenencias faltaban. Como se encontraba solo en la casa, a Iván le tocó realizar la inspección, así que, resignado, recogió las llaves de su Opel Astra y viajó, rápido como conduce, hasta llegar a esa misma puerta, que a su vez también intentó abrir, y la encontró abierta. Luego presionó el interruptor de la luz, pero no funcionó. Caminó en la oscuridad con cautela, temeroso de tropezar con un mueble u otra cosa. Se topó con varias. Probó con los otros interruptores, y descubrió que las ampolletas eran parte del robo. Tuvo que emplear la linterna de su celular, y lo que vislumbró fue una zona de catástrofe. El baño había sido usado y, como el agua estaba cortada, quedó anegado de excremento. Era cosa de dar la llave, sencillamente, pero los invasores no lo hicieron, quizá por gusto, quizá por el deseo de dejar una marca, una tarjeta de visita, una firma. Las cajas embaladas que nosotros habíamos dejado fueron destruidas. Cada uno de los cajones fue revisado, arrojaron al suelo sus contenidos y dejaron desparramado un alud de discos, ropas, papeles, basuras y adornos. «Era un asco», me comentó más tarde, «había una fetidez… ni te la cuento».

Rato después, mi hermano compró ampolletas y volvió acompañado por Sergio. Iluminadas ya las habitaciones principales, constataron que los objetos de valor, aparatos eléctricos, unas joyas de poco valor, frazadas, piezas de computador, un telescopio, un horno enorme y un refrigerador habían sido robados. Quedaron los muebles, algunas ropas y discos, objetos que a los ladrones no les servían ni les gustaron. Era tarde, Iván tuvo que retornar a Valparaíso, si no quería permanecer allí.

Al abrir la puerta de forma tan inesperada, me advertí en un predicamento similar al de mi hermano apostado en ese mismo umbral. Ahora voy a tener que seguir a la basura, repetí mentalmente con un dejo de repugnancia. Era un chiste malo, agrio. Pero, pensaba, ¿con qué me voy a encontrar? Sabía que unos días después de la visita de mi hermano, mi madre estuvo en la casa e hizo la correspondiente denuncia a Carabineros, quienes, también previsiblemente, fueron tan inútiles como los vecinos, y limpió y ordenó un poco la casa. ¿Qué habrá pensado ella al entrar?, me pregunté. Desde el umbral, a oscuras, solamente pude discernir las siluetas del inmobiliario, tenues, más imaginarias que realmente vistas.

Un lugar venido a menos, frío, atestado por los estragos dejados por los vándalos, eso o algo peor me esperaba. Presioné el interruptor anexo a la puerta, y la ampolleta, desacostumbrada a funcionar, titiló tres o cuatro veces, exhalando un chisporroteo débil. Lo que apareció al hacerse la luz fue vagamente sorpresivo. El living relucía de lo impecable que estaba. A primera vista todo, pero absolutamente todo lucía completamente limpio. Pasé a revisar los dormitorios, el segundo piso, los baños; ni sombra hallé del desastre para el que me preparaba. Cada cosa estaba ordenada con tal morosidad, que llegaba a ser aburrido, porque, y en esto iba pensando, para efectos de esta crónica me hubiera gustado entrar de igual modo que Iván, paseando el haz de luz de una linterna, para darle así a los objetos el énfasis que merecía cada uno de ellos. Y en contraste, pensé, esta desnudez tan desangelada en la que se me muestran las cosas, tan de una sola vez, resulta decepcionante. Parecía que nada hubiera ocurrido; de hecho, parecía que no nos hubiéramos marchado nunca. «A mi padre le hubiera dolido ver esto», me dije, o lo pensé, considerando que él es quien más nostalgia siente del tiempo que pasamos entre esos pasillos y habitaciones. Las fotografías enmarcadas de los muros permanecían intactas, con una película muy leve de polvo en la superficie; los adornos y los muebles, lo mismo. Únicamente faltaban los electrodomésticos.

Recorrí el segundo piso recobrando la presencia de muchas de esas cosas. Las camas habían sido cubiertas con cubrecamas y nada más, pero bastaba eso para reforzar la apariencia de que nada había ocurrido. ¿Las habían hecho así con esa intención, la de simular que nada ha ocurrido? La configuración y disposición de los muebles era la de siempre. Como antes, cuando niño, hubiera podido cerrar los ojos y caminar sin tropezarme, de memoria, pensé. Abrí la ventana del dormitorio de mi hermana Paula. Seguía soplando la misma brisa ácida, el viento de Ventanas, que al acariciar erosiona y oxida, y ha dejado como un cadáver ya podrido al Chevrolet Aska que mi padre botó allí y que los niños del pasaje ocupan para jugar. Respiré ese aire ajeno que antes había sido mío y cerré la ventana. Me dediqué a buscar algunos rastros del paso de los invasores por mi casa, y encontré cinco:

1 Un agujero grande en una muralla provocado por una probable patada («Esos imbéciles…», rumié al verlo);

2 la falta de una pata en mi escritorio, que se sostenía únicamente apoyándose en la pared;

3 una estatuilla de escayola a la cual le fueron arrancados los brazos;

4 el lavamanos trizado y;

5 un flan Nestlé que alguien consumió hasta la mitad, dejando lo que se convirtió en un bizcocho de hongos que tuve que arrojar no sin repugnancia.

Olvidaba la cerradura rota, aunque de seguro se me escaparon otros rastros. Con los mencionados me conformé. La única duda que me quedaba era quién había ordenado todo con tanta meticulosidad. Parecía imposible que mi madre realizara todo eso en una tarde. Deseé tener a mano mi celular para consultarle si lo había hecho. Luego proseguí con mi revisión y recuperación de objetos: mi teclado, mi guitarra, mis discos, mis casetes (revueltos en desorden dentro de su cajón), mis libros, mis cómics. Sentado sobre mi cama, una frase me acometió al pensamiento: «la música del mobiliario». Y la repetí, paladeándola. Parecía incoherente pensar algo así, aunque no lo fuera. Música del mobiliario es un concepto de Eric Satie, pensé poco después, haciendo ejercicio de memoria. Satie quien, prefigurando lo que se llamaría música ambiental, lo acuñó para referirse a un tipo de música. Al parecer buscaba con ese concepto una poética del aburrimiento, una ocultación de la figura del músico tras los murmullos y las resonancias de las repeticiones, que pasaban a primer plano. Estrenando una obra suya en una sala de exposiciones, Satie solicitó al público que ignorara la música y siguiera su vida como si nada, conversando acerca de los cuadros o cualquier otra cosa, pero su cálculo fue erróneo y su petición consiguió justamente el efecto contrario, lo cual lo enfureció.

«Música del mobiliario, la música de los objetos y muebles que estuvieron a nuestro servicio. ¿Cuál es esa música? ¿La de la memoria del mobiliario? ¿La de su languidez, abandonada tantos años?», murmuré, y siguiendo esa misma cuerda recordé un documental que vi en los años escolares. En cierto momento, Carl Gustav Jung enseñaba su casa, un parvo castillo construido a la orilla de un río, donde llevaba un estilo de vida monacal. Al abrir las puertas de su castillo a las cámaras y hacerlas ingresar junto a él, lo primero que hizo Jung fue saludar a los cuchillos, lápices, ollas y al resto de sus utensilios, uno por uno. «Lo hago cada mañana», aseguró; y explicó, a la pregunta por el motivo de esa práctica, que era para que no le fueran esquivos. Según él, la relación del hombre con sus cosas es mala, y estas tienden a perderse voluntariamente, pues tienen la facultad de moverse.

Enemigo de esa clase de teorías, por largo tiempo lo de Jung me pareció una idiotez, o un arrebato de senilidad. No obstante, a la luz de mi circunstancia y la del concepto de Satie de música del mobiliario, llegó a parecerme casi coherente. Es más, juzgué necesario observar con detenimiento cada uno de los objetos en esa casa, intento que, para sorpresa mía, logré. Y mentalizado así, igual que el público de Satie prestando minuciosa atención a la obra precisamente porque se le solicitó lo contrario, consideré —aunque de manera un tanto teatral, artificiosa— que ciertamente uno podía quedarse arrobado ante la paciencia, fidelidad y misericordia que en un caso como aquel parecen tener con uno los objetos, que a semejanza de algunas mascotas que al reencontrarse con sus dueños tras varios años, muestran intactos sus sentimientos, y parecen ansiosas por reanudar la relación con sus amos tal como la habían dejado. Tuve la impresión de que en realidad eran los objetos quienes me habían invocado hasta allí, atraído por una nostalgia inmensa, y no yo quien acudía a ellos como a un museo o a esa «casa como museo» que supuestamente aborrecen tanto los japoneses. Estaba un tanto conmovido, lo reconozco, aunque debo aclarar que, más que auténticamente sentimental, mi entusiasmo tenía tono poético. Enseguida, a consecuencia de las reflexiones recién mencionadas, la pregunta por quién había ordenado así las cosas me asaltó con mayor acuciosidad. Ya no me parecía simplemente llamativo o pintoresco, sino mágico, rayano en lo milagroso. ¿Cómo es posible que esté ordenado todo de igual manera que la construcción de ese lugar que tenía en mente?, pensé, o dije. En mi paranoia, se me hizo más notorio que cada uno de los objetos y muebles parecía dispuesto en un orden cargado de significado, de peso histórico. Los imanes con forma de frutas en el refrigerador, el diploma de contabilidad en la Usach de mi padre, las iconografías católicas de mi madre; cada uno de esos detalles permanecía, literalmente, en su lugar. Era mucho, demasiado; alguna mano había restaurado ese orden antiguo convirtiéndolo en axioma. Por supuesto, ese orden era ilusorio y vicario, más bien pobre, pero lo desconcertante en él era que indudablemente traslucía una intención de volver a sacar a la superficie ciertos recuerdos, de preservar el pasado, de inmunizarse ante la erosión del tiempo.

En el hecho de tener memoria hay morbo, eso se sabe; aunque no siempre es así. Se puede decir que hay un interés en recordar tal o cual cosa, conozcamos o no ese interés. «Pero ¿cuál puede ser el interés de quien ordenó las cosas así?», dudé. No pude dejar de percatarme de que ese esmero, si bien era una forma de la ternura, también lo era de la obsesión. ¿Quién lo había hecho?, reiteré. Esa inquietud me rondó insistentemente mientras me albergué allí.

Pues bien, he realizado unas cuantas labores de peritaje: llamadas telefónicas, conversaciones, y lo averigüé hace poco. Fue Rosa, la mujer que trabajó en nuestra casa haciendo el aseo y preparándonos el almuerzo tres o cuatro días a la semana por más de siete años. Ella ayudó a mi madre con el aseo. Luego, en los días venideros, cuando tenía tiempo volvía hasta dejar todo de esa manera, «soplado», como ella misma hubiera especificado. Lo que ahora me extraña es cómo no lo supuse antes.

Con esto se dilucida cómo quedó todo tan limpio, aunque esa es apenas una porción del misterio. El resto es más complejo: saber cómo fue que dejó todo de manera tan parecida a antaño. Porque, entre la época cuando nos cuidaba y ahora, hablamos de una distancia de más de diez años. ¿Será que en ella se desplegó un tipo de memoria física, un patrón de orden que usa cada vez que hace aseo? ¿Acaso las cosas manifestaban su voluntad y preferían sus lugares históricos? ¿Existe una relación especial entre Rosa y esos objetos, una complicidad? Todo eso es posible, por más que suene absurdo o fantástico. A lo mejor, cada vez que hace aseo lo hace de manera idéntica, y en su memoria se yergue una especie de construcción ideal de esta casa, una «casa fantasma». Aunque es dudoso que alguien guarde el recuerdo de semejante construcción mental.

Honestamente, jamás diré suficientemente cuánto he detestado Ventanas. He hecho esfuerzos para hallar algún punto bueno en su gente, una cierta nobleza, y lo he hallado con seguridad en cuatro o cinco personas queridas y apreciadas. Entre esas felices excepciones debí considerar a Rosa. La tenía olvidada, lamentablemente. ¿Cómo se encontrará? Al recordarla sólo siento simpatía. La imagino igual que antes, riendo y a la vez con un gesto distante, como si el motivo de la risa estuviera sucediendo en otro tiempo, quizá en su juventud. Tal vez, un poco como yo con mis extravíos alrededor de 1993, su vida transcurre en una medida distinta, más lenta que la marcada por los relojes y en la que aún recuerda con claridad sus hábitos de cuando tenía a su cargo a mis hermanos y a mí. De ser así, ya no resultaría tan extraña su acción, intencional o no. En fin, podría ingeniarme un rosario de teorías igualmente paranoicas o nebulosas, pero ya da lo mismo. Y si Rosa lo hizo a propósito, de cualquier forma es para estar agradecido; tuvo que hacerlo con buena intención, estoy seguro.

Con el pasar de los minutos fui de a poco apaciguándome, dada la brusquedad de esas impresiones. De cualquier forma, lo que nunca logré durante mi estadía en Ventanas fue sentirme cómodo. Para ejemplificar esa incomodidad puedo referir la vez en que, habiendo pasado un largo tiempo en Valparaíso, donde arrendaba una habitación en el cerro Playa Ancha, se me ocurrió llamar por teléfono desde allí a mi casa en Ventanas. Atendió mi madre; le pregunté si podía ir al día siguiente a visitarlos. Extrañada, calló unos segundos y me preguntó cómo se me ocurría pedir permiso para visitar mi propia casa. Entonces fui yo quien guardó silencio. Obviamente, ella tenía razón.

«Sí», le dije, «En realidad, no tiene mucho sentido esta llamada».

«Así es», replicó.

«Bueno, entonces te veo mañana. Chao, besos».

«Besos para ti, negro», se despidió.