Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Nicomedes Guzmán | Autores |

Recuerdos de mi padre

Por Oscar Vásquez Salazar

Publicado en revista Araucaria de Chile, N°28, 1984

.. .. .. .. ..

Hace muchos años Sergio Villegas, por entonces director de la revista dominical del diario El Siglo, me pidió una crónica "diferente” para recordar un aniversario de la muerte de Nicomedes. Ahora, cuando se cumplen setenta años del nacimiento del escritor y veinte de su deceso, y cuando su obra cobra una vigorosa vigencia en medio de las luchas del pueblo chileno por su liberación, resolví desarchivar aquellos materiales, reordenarlos, podarlos, reescribirlos en su mayor parte y agregar, quizás, alguna reflexión o dato nuevo.

El "primer" Nicomedes

Puedo afirmar que La ceniza y el sueño, citada siempre como el primer título publicado por mi padre, no es sin embargo efectivamente la primera obra. En 1934, a los veinte años, publicó un poemario sumamente peculiar, que realizó con sus propias manos, lentamente. Un solo ejemplar con destino a una única lectora: Lucía Salazar Vidal.

Recuerdo que tuve que descerrajar casi "a la mala" un baúl de queridas e íntimas añejeces de mi madre, para conocer ese tesoro de la juventud del novelista.

El libro se llama Croquis del corazón. "poemas, 1934". Tiene una dedicatoria que aparece firmada por Oscar Vásquez G. y, entre paréntesis, Darío Octay. Se indica el sitio de la edición. Santiago, y luego una fecha: diciembre 13 de 1934. En la página 4 se repiten el título y el seudónimo, y se agrega una leyenda: "Ilustraciones del autor".

Antes que el escritor decidiese rendir homenaje a sus progenitores, haciéndose llamar literariamente Nicomedes Guzmán, su seudónimo fue Darío Octay. Presumo que en eso tiene que ver su admiración por Rubén Darío, y su anhelo, entonces, que después concretó casi con alevosía, de viajar, entre tanto sitio, por la zona sur de Chile, Puerto Octay, por ejemplo.

La portada lleva un dibujo hecho a tinta china y el título está escrito con la caligrafía personalísima de Nicomedes, en tipos de imprenta trazados con una antigua lapicera de pluma metálica. Todo el resto: la diagramación, la encuadernación, el empaste, están realizados con mucha prolijidad.

Croquis del corazón está dividido en tres partes encabezadas por una definición de lo que es la poesía, según Madame de Stäel. La primera se titula "Crepuscular"; la segunda, "Sonrisas", y la última, "Primicias de campestre". Los títulos hablan por sí mismos del contenido de los poemas: las tristezas y alegrías de juventud, y el capítulo sentimental vivido en ella, que fue esencial en su vida.

"Para ti, amada de los cabellos de oro, de los ojos marinos y las primaveras grávidas. / Ponme las manos y recibe la pureza de mis sentimientos captados en estas páginas" (Darío Octay).

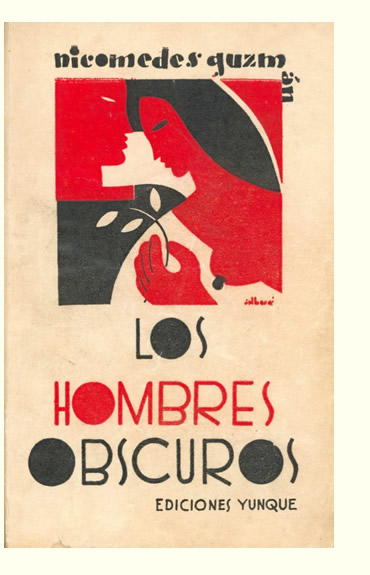

Cuatro años más tarde vino La ceniza y el sueño y ya no hubo en seguida más versos, salvo dos poemas nuevos que se agregaron en 1960 a la segunda edición de La ceniza... Como se sabe, Nicomedes saltó a la prosa, con la novela Los hombres oscuros. Como él lo expresara en la única oportunidad en que dejó por escrito alguna relación autobiográfica: "... a fin de cuentas, no era el verso lo más valedero para mí. En un país de grandes poetas como Chile.... mis afanes líricos no iban a prosperar".

Meditación en Quito

Este 25 de junio se cumplieron setenta años del nacimiento de Nicomedes Guzmán, y al día siguiente, el 26, veinte de su muerte. Ambas fechas me sorprenden sobre los casi tres mil metros en que se halla Quito, la capital del Ecuador. En esta parte del mundo vivo desde hace nueve años, acogido a la solidaridad de su maniabierta geografía humana.

Precisamente estoy donde hace casi un cuarto de siglo, Nicomedes —Oscar Nicomedes Vásquez Guzmán, según su cédula de identidad— hizo escala, junto con  otros escritores y un grupo de periodistas, inaugurando una nueva ruta de la Línea Aérea Nacional de Chile. Una escala que se prolongó para él por varios días porque aceptó una invitación del pintor Oswaldo Guayasamín, por entonces Director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

otros escritores y un grupo de periodistas, inaugurando una nueva ruta de la Línea Aérea Nacional de Chile. Una escala que se prolongó para él por varios días porque aceptó una invitación del pintor Oswaldo Guayasamín, por entonces Director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Miro el cielo nocturno de Quito. Algunas estrellas me traen el firmamento de mi adolescencia, allá en Santiago, en alguna esquina de la Población El Polígono, Quinta Normal abajo, exactamente en la calle Pezoa Véliz 730. Mi padre está sentado junto a mí en el suelo, a la orilla de la cuneta.

—Poca gente entiende de las estrellas—me dice—. Pero no hay misterios, hijo, para quien tiene la pasión de contemplarlas. Mira, esa es la constelación del "Volantín". ¿La ves? Va en picada hacia la tierra. Date ahora vuelta; allá esta Taurus. En invierno se ve mejor. Tienes que hacer una línea imaginaria como en los juegos de las revistas para captar la forma del toro. Allá se ve Piscis: une las estrellas y resultará un pez a cada lado, casi simétricos.

Es invierno, efectivamente. Los álamos del frente de nuestra casa han perdido sus hojas y esto hace que la noche se sienta más fría.

La simbiosis Nicomedes-niño/Enrique Quilodrán

Mi abuela Rosa —Rosa Guzmán Acevedo—, la "obrera doméstica" de la dedicatoria de Los hombres oscuros, y un poco también Laura, la madre de Enrique Quilodrán en La sangre y la esperanza, vive todavía. Tiene ya más de noventa años, y uno de mis tíos con su familia la acompañan en su casa de La Cisterna.

Doña Rosa ha ejercido siempre el abuelato rígidamente y rara vez ha entrado en confidencias con sus nietos. Un buen día me acerqué a ella, manifestándole que la necesitaba como reportero.

—No vengo en calidad de nieto, abuela, sino de periodista, y es menester que usted me cuente algunas cosas que desconozco. Porque mi padre habló siempre muy poco de su pasado, y yo sabía muy poco de Nicomedes Guzmán. Aunque a lo mejor sabía mucho si asimilaba su niñez a Enrique Quilodrán, el personaje infantil de La sangre y la esperanza. Le expliqué a mi abuela que mi afán era desentrañar esa relación o simbiosis.

—La verdad es que esa novela de tu padre me emociona mucho. Y si me preguntas a qué época podría corresponder, creo que tendría que ser cuando recién había dejado la escuela primaria. Tendría once años, quizás, aunque aparentaba menos.

Mi abuela empieza a soltarse y comienza por el principio.

—En 1914 ya existía tu tía Elena. Tu abuelo (Nicomedes Vásquez Arzola, el "heladero ambulante" de la dedicatoria de Los hombres oscuros, y algo del Guillermo Quilodrán de La sangre y la esperanza) quería, a propósito de mi nuevo embarazo, que yo tuviera un hombrecito, para que formáramos la pareja. Tonteras de matrimonio joven, tú entiende. Tu padre nació entre las diez y las once de la noche. Vivíamos en la calle Rondizzoni, frente al parque Cousiño (hoy Parque O'Higgins). Tu abuelo se persignó emocionado. No era fanático, pero era un católico a su manera.

—¿Era dura la vida?

—Muy dura. Fíjate que en ese entonces tu abuelo oficiaba de mecánico. Eran tiempos de mucha cesantía y de represión, cuando los trabajadores se organizaban. Vivíamos en cuartos, que se hacían pequeños cuando llegaban nuevos hijos y había que salir a buscar otros arriendos.

Así fue como, por ejemplo, los abuelos emigraron del barrio del Club Hípico hacia el barrio San Pablo, en la calle Mapocho 2490, esquina de García Reyes. Al frente estaba la garita de los antiguos tranvías; posteriormente se transformó en depósito de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que ahora ya no existe. Este lugar tiene una importancia esencial en la vida de Nicomedes Guzmán. Allí se asienta el macrocosmos de La sangre y la esperanza, esa gran novela proletaria chilena.

—¿Qué pasa entonces, abuela?

—Junto con tu tía Elena asistían a una escuela situada en la calle Ricardo Cumming, entre San Pablo y Rosas. El iba sólo de "oyente", porque era muy chico todavía. Pero lo mandábamos a la escuela porque era muy grande su inquietud y ésta como que no cabía en la casa. Uno de sus desahogos era el dibujo, para el cual tenía un verdadero talento natural.

Los recuerdos conmueven a la abuela. Tía Elena falleció siendo aún niña. Sobrevivió en la novela, donde el escritor ni siquiera le cambió el nombre. Surgen remembranzas de crudos inviernos a los que sucedían veranos tórridos. Vuelven imágenes de periodos difíciles. Los abuelos se reparten la responsabilidad de la brega diaria por el pan. El es entonces maquinista tranviario y ella alterna sus tareas de madre con las de lavandera. Mientras tanto, Oscar Nicomedes asimila sin problemas todo lo que le enseñan en la escuela primaria. "La letra le entra sin sangre", más bien "con luces". Paralelamente, aprende lo que es la vida del pobre, es decir, de su pueblo, y de allí debe surgir su comprensión profunda de lo que son la lucha, la solidaridad y la ternura.

No quise preguntarle a mi abuela cuándo fue que trabajó como cobradora de tranvías, porque la sentía un poco trastornada con mi afán de hurgar en tanto detalle.

Nicomedes tendría que haber ido al liceo. Pero no pudo hacerlo, porque no había cómo costearle sus estudios. Ingresó así, tempranamente, al mundo del trabajo, como Enrique Quilodrán en La sangre y la esperanza. "Los urgentes menesteres hogareños —cuenta—obligáronme a enfrentarme a la visión de un mundo en mucho espantable, desconcertante y, sin embargo, ejemplarizador. Fui acarreador de cajas en una fábrica de artículos de cartón, ayudante de tipógrafo, ayudante de chofer, encuadernador..." "Una escuela dura, pero maravillosa."

—¿Y luego?

—Ya te dije. El que es ahora hijo mayor, debe trabajar. Yo debo trabajar, y tu abuelo también, naturalmente... Tu padre empieza a dejar de ser niño, pero tampoco es todavía un hombre... Es una etapa dolorosa, porque hasta tuvimos que cambiarnos de casa. Nos vamos a la calle José Besa y Loyola, y él sufre la nostalgia de su entrañable barrio Mapocho.

Por entonces mi padre escribe en El Peneca, donde le publican notas sobre efemérides nacionales, poemas, cuentos breves, primero con el seudónimo de Ovaguz y luego como Darío Octay. Nueva mudanza, ahora al barrio del Blanqueado, en la calle Osorno, en el punto preciso donde la comuna Quinta Normal pasa a ser Las Barrancas. Sin consultar con sus padres, se matricula en el liceo nocturno Federico Hanssen, mientras sigue trabajando de día.

—¿Qué sabe de este período, abuela?

—Estudia mucho, aunque el bicho de la escritura lo ha picado ya sin vuelta. Escribe versos en cantidades y dirige una revista izquierdista que también ilustra. ¡Cómo dibujaba! Recuerdo un retrato que hizo de tu abuelo y otro de una niña, que no era otra que Lucía, tu madre. Después de este período vino todo lo que, supongo, tú conoces mejor que yo...

El "heladero ambulante"

Cierta vez un chusco opinante afirmó en la taberna de la Sociedad de Escritores de Chile que la dedicatoria de Los hombres oscuros era un puro esnobismo, una jactancia "proletarizante".

Se armó una discusión descomunal que sólo terminó cuando el tipo que la provocó se fue del lugar. Hacía tres años que Nicomedes reposaba en el Cementerio.

Cuando llegué a casa, releí aquella dedicatoria: "A mi padre, heladero ambulante; a mi madre, obrera doméstica". Y escribí luego una crónica que el diario El Siglo publicó en su suplemento del 2 de mayo de 1967. Los párrafos siguientes son una reescritura, abreviada, de aquel artículo.

Yo tenía unos cinco años cuando mi abuelo me llevó a "trabajar" con él. Tomó mi mano regordeta entre la suya, que era huesuda y larga. Como era él mismo, largo, alto, como un álamo. Había para mí dos cosas importantes en él: su ternura, siempre presente, y el carácter exótico de su trabajo. El era lo que se llama un trabajador de la calle: un vendedor ambulante; algunas veces de queques y calugas, y otras de helados. Yo lo prefería como heladero ambulante. Antes había sido, durante una veintena de años, conductor de tranvías en las calles del viejo Santiago. Ahora partía por esas mismas calles, con notable dignidad, empujando su carrito de helados, si era verano, o con su canasto lleno de dulces y bizcochos, si era invierno. Casi siempre se instalaba en la calle San Pablo frente a la puerta de la Escuela 49.

Yo lo prefería —vuelvo a decirlo— empujando su carrito de heladero, sobre el cual yo me trepaba, y viajaba como si se tratara de un autobús saltón y rechinante propio. Esto me hacía sentirme importante ante los demás niños, que se arremolinaban alrededor nuestro cada vez que nos deteníamos en alguna esquina. Pero esto no es todo. Mi alegría era suprema haciendo el oficio de campanillero. Mi abuelo no gritaba los helados, sino que era yo quien los anunciaba haciendo sonar la redonda campanilla.

El heladero ambulante cumplía su labor diaria como otros vendedores que pasaban por las mismas u otras calles del barrio. El vendedor de lúcumas y membrillos, el de algodón de azúcar, el de manzanas confitadas. Había uno que aparecía con un canasto colgando bajo el brazo:

—¡Los pensamientos vendoo!... ¡Los pensamientos vendoo...!

Era un ebrio que vendía flores. Pensamientos con sus tallos enteros y sus raíces empaquetadas junto con su tierra de origen, para poder seguir viviendo en los andurriales de Quinta Normal, hasta en nuestra propia calle Besa.

Mi abuelo Nicomedes fue uno de aquellos vendedores ambulantes, que hoy creo que no existen o, en todo caso, no son ya los mismos. La calle Besa ha cambiado. Las chacras dieron paso a la urbanización y los basurales que limitaban los sembrados también desaparecieron. La línea de tranvías —el Ferrocarril Eléctrico Santiago Oeste, como se llamaba con más solemnidad que propiedad— que corría por San Pablo uniendo Matucana con El Blanqueado, ya es sólo una historia olvidada.

Mi abuelo ya no existe, desde hace muchos años. A mí me queda el recuerdo de sus manos y del campanilleo que yo producía trepado a su carro de heladero ambulante. La evocación se hace muy viva cuando releo la dedicatoria de Los hombres oscuros.