Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Héctor Hernández Montecinos | Nicolás López-Pérez | Autores |

Vida y muerte de los nombres propios

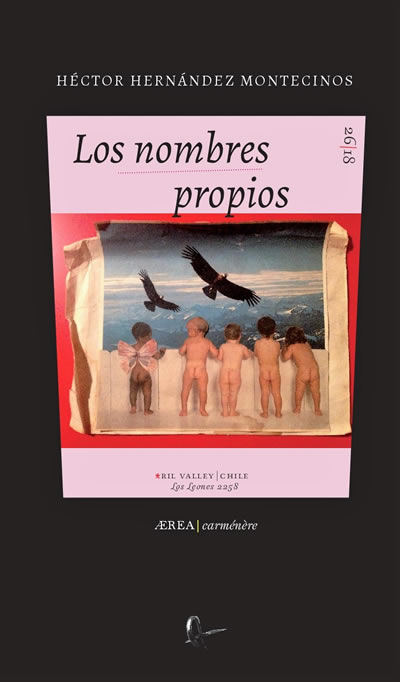

Ensayoclips sobre Héctor Hernández Montecinos, “Los nombres propios”. Santiago de Chile: RIL/Ærea, 2019.

Por Nicolás López-Pérez*

.. .. .. .. ..

VIDA

Hace casi dos años fui a vitrinear a la “Primavera del Libro”, feria de la industria que tiene lugar cada año, desde el año 2011, en el anfiteatro del parque Bustamante. En el espacio asignado a RIL Editores vi a Héctor Hernández Montecinos. Estaba firmando su último libro. En la oportunidad, la primera entrega de la trilogía “Materiales para un ensayo de vida”, Buenas noches luciérnagas. Gran novedad editorial. Quizás era el único autor conversando esa tarde. Era el primer día de la feria. A ratos lo veía muy entusiasmado hablando con personas que llegaban a la firma o a saludar. Al tiempo después, leí el libro. Algo que había desaparecido, apareció.

§

No estaba seguro en aquél entonces. Hoy sigo sin estarlo. Me parece que no es solo la ocurrencia de las cosas. Ni la lectura. Tal vez, la forma de indagar en uno mismo. De reconstruirse después de tantas destrucciones. He llegado a pensar que las cosas se ven en perspectiva una vez que están rotas, como el estudio de las civilizaciones a partir de sus ruinas o el estudio de las relaciones afectivas cuya muestra suele asociarse más a las rupturas. Todos los caminos llevan al yo y su quehacer.

§

Al inicio del inicio, una cita sobre Roland Barthes por Roland Barthes. El libro del yo. El libro de mis resistencias a mis propias ideas; es un libro regresivo. Y varios personajes en una novela, la novela de las ideas y los sustantivos propios. Y un rebote de los sonidos en las paredes de la propia vida. La gran novela: el yo y su trayectoria, su vida, muerte y resurrección. O el punto en que un libro se toca con una película, con una sinfonía, con un mural o con un epitafio. Y no es ninguno de ellos. Tampoco un libro, sino un resumen de circunstancias.

§

Primero, el padre. El abrazo. La misión. Cuidar a la mamita. Desde acá, regreso al instante cuando tomé conciencia que la propia existencia viene del acto de dos personas. Qué, de alguna forma, hay un padre y una madre. Y como esos, otros instantes que se ajustan en el rompecabezas de la vida para desajustarla. O lo que se narra en “Colina de la sorpresa”, el encuentro de un niño con las letras. Pienso en el Codex Seraphinianus (1981) de Luigi Serafini, un libro que establece las bases y pormenores de un mundo que no existe y lo hace a partir de imágenes y un texto cuya legibilidad no es posible. Un libro que se lee a través de lo que se muestra, equivalente a la experiencia de un niño aún analfabeto con respecto a lo impreso. Y lo que significa un libro. La inocencia de la literatura, su historia.

§

Galopando en Los nombres propios habla el poeta Adrián Hernández. Los poemas tempranos, con fecha año 92, aparecen en el horizonte de la escritura como una casa. El poema como un lugar pensable todavía no habitable.

§

La primera experiencia con la poesía. “Ocupación” es la novelita de los Dióscuros. El paso del mito al relato. El mundo como se conocía hasta ese entonces había dejado de existir. Cástor y Pólux. Héctor Hernández y Paula Ilabaca. El mundo donde se escribía con amor ya casi no existe. La poesía como un medio. La poesía que se quiere escribir. De ahí en adelante, ser el poeta secreto. El poeta que se quiere ser. “El guardador de rebaños” de Alberto Caeiro. Primera parte, en desorden y tenor literal.

[No tengo ambiciones ni deseos. Ser poeta no es una ambición mía. Es mi manera de estar solo. Y si deseo a veces, por imaginar, ser corderillo, es sólo porque siento lo que escribo a la puesta de Sol o cuando una nube pasa la mano por encima de la luz y corre un silencio por la hierba. Cuando me siento a escribir versos o, paseando por los caminos o por los atajos, escribo versos en un papel que está en mi pensamiento, siento un cayado en las manos y veo una imagen de mí en la cima de un otero, mirando mi rebaño y viendo mis ideas, o mirando mis ideas y viendo mi rebaño, y sonriendo vagamente como quien no comprende lo que se dice y quiere fingir que comprende]

§

Vivir sabiendo que se va a morir. Se insiste en decir o mostrar la muerte. Residir en la escritura en precario. Entiéndase esto como la situación de hecho en que una persona está en posesión de una cosa —puede ser la escritura— sin ser su dueño. El dueño tolera dicha posesión, pero ello no significa que otorgue al poseedor ningún derecho sobre la cosa. La posesión de algo es un hecho. Requiere algo que se pueda tener y el ánimo de tenerlo. Por otra parte, el dueño de la escritura puede ser presente o futuro, ¿y quién es dueño de la escritura? Como en Job (4:2), ¿quién podrá detener las palabras?

§

Más allá de las palabras las películas imaginarias de cada uno. El ensamblaje de la vida como secuencia tiene dos inconvenientes. Primero, la esperanza en la capacidad de recordar y de asombro. La falta de criterio en la selección de imágenes. Un montaje que destiñe. Segundo, el exceso de sentido que tienen las experiencias. No todos los ríos que desembocan, lo hacen al mismo mar. Un mensaje a los consumidores de sus propios sueños.

§

La escritura, a la postre, no es lineal. En algún momento, se produce una curvatura que muestra otra dirección y con ello, el recorrido echa mano al mar, al archivo donde los recuerdos permanecen para decirnos una cosa distinta cada vez que los consultamos.

§

El mar. El mismo mar. Los cambios topográficos violentos son los recuerdos-cicatriz más comunes entre la gente. Por ejemplo, cuando los niños se desplazan del campo a ciudad, del campo a la costa, de la ciudad al campamento. Y la significación de que uno se mueve, en lo forastero de las circunstancias decisivas del habitar. Uno se mira allegado en ropa ajena. El mar quita. El mar da. El mar que tranquilo te baña. El mar que tranquilo baña los recuerdos de infancia, de esos primeros paseos familiares. El mar que revienta sobre Quintero, que abre y cierra el libro, hoy zona de sacrificio. La polución no puede más. El mar va muriendo.

§

El mar no cabe en un libro, pero en un libro cabe el mar. Y, además, cabe una antología de apuntes para un ensayo de la vida. Lejos de ser la vida, Los nombres propios es la novela de una infancia y adolescencia, vida y muerte; es el guion de alguien que dice quién es y a dónde va, en un mundo donde la simulación ocupa el primer lugar en las descripciones que las personas suelen hacer de sí mismas. Su trayectoria es desnudez. Vida y obra, con certeza, los dardos van sobre los libros que escriben a sus arquitectos y no los arquitectos que escriben sus libros.

§

El mar, los besos. El primer beso de un chico a otro chico. La Facultad de Derecho de la Chile. Pio Nono con Bellavista o Santa María. La tradición susurrada, fluye. Así: el héroe heterosexual de Kerouac que se acostó con alguien, que a su vez se acostó con alguien que se acostó con Walt Whitman. Allen Ginsberg y los dones naturales. Héctor y una tradición de sueños. Los sueños del mar. La memoria. Selectiva, que algo agarra y desvela. Si algo ocurre con esto es que se hace ver el lugar donde la oscuridad que abarca tres cuartos del universo queda en pausa. Un resplandor. Un deseo. Un amor. Una fuga. La pérdida del miedo. La Athenosfera. O las amistades particulares. El ser humano fue creado para el beso, no para el golpe; para el abrazo, no para el odio; para la amistad, no para la guerra.

MUERTE

Los nombres propios es una entrega que su autor comentó desde el día en que los materiales comenzaron a ser reunidos con un objetivo claro. Los vehículos de preferencia: facebook, twitter, instagram y blogger. Para entonces ya era los nombres póstumos.

§

Una pregunta antes de continuar. Cómo se lee un libro. Cómo se cree que se lee.

§

¿Qué es Los nombres propios? ¿Un ensayo? ¿Una autobiografía? ¿Una novela? ¿Un cuaderno? ¿Un álbum de fotos? Un libro raro. Stop.

§

Teoría general del libro raro. Los libros raros son el rango abierto pero acotado de la literatura del tiempo presente y del que viene. Los libros raros hacen énfasis en su constitución como hábitat. Un libro raro es una mudanza del tiempo. Libro raro es una denominación poco feliz que resume. Olvidémosla.

§

¿De qué género es el libro que estoy leyendo? El lector pone las reglas del juego que está pronto a jugar.

§

H en la Athenosfera es como se nos introduce a Héctor. El reverso de una carretera de vuelta del infierno, de vuelta de los otros. Nos abre la puerta después de trabajar la ficha biográfica ajena. Un Héctor que va creándose a partir de los otros, una suerte de realismo y muchas vísceras.

§

De buenas a primeras, un libro se deja arrastrar por su propia periferia. Su normatividad. El cable azul, el rojo, el verde en un mismo lugar. Trata de mantenerse en los rangos de lo legítimo y lo lícito. Por ahí una exigencia de parte del lector, de que un libro deba comportarse de cierta manera. Una policía de la escritura, del ensamblaje, de la lectura. El totalitarismo del libro. Una obligación a definir los márgenes. Nada de eso tiene que ver con la legibilidad. Se lee sin dogma. Hay una especie de amplificación de lo literario por lo literario, en cuyo reverso está la vida. La normatividad de una forma nos empuja a distinguir en la dicotomía de normal y su contrario. Desafiar las reglas también es una manera de tener reglas.

§

Una novela de los nombres propios que van amando, que van llorando, que van drenando de sentido. Dos ideas al interior del libro. La vida como discurso público, como cuerpos privados y acontecimientos íntimos. La violencia ocurre cuando lo privado y lo público se transforman en un modo de personalización moral. Algunas formulaciones del derecho a vivir en paz y como uno quiera ser. El derecho se expresa a través de la ley. Así como la literatura, a partir de una vida.

§

La literatura tiene una similitud con el derecho penal. Sin un movimiento que eche a andar la maquinita, no ocurre. No hay derecho penal sin proceso. No hay literatura sin vida. Las vicisitudes de los delitos contra las personas, contra la propiedad, contra el Estado; la culpa, la pena, la cárcel. Antes, un proceso. Con la vida, la literatura es una licuadora, un collage.

§

Ser poeta, una pérdida. Atreverse a perder para tocar con los dedos de la ficción esa cortina iridiscente que a veces acontece en mitad de la nada. O una paráfrasis de Malú Urriola en Los nombres propios. El eje del libro es la literatura. La literatura es también su periferia. El anillo que rodea el corazón de las casas habitadas y los edificios con que una ciudad funciona.

§

Hace poco la editorial Alquimia, en Chile, lanzó un libro titulado Papelucho gay en dictadura de Juan Pablo Sutherland. Se dijo que era uno de los Papeluchos que faltaban. Papelucho es un personaje basado en un niño de ocho años que va teniendo aventuras algo cotidianas. Es el protagonista de una saga de libros infantiles escritos por Marcela Paz. Es probable que Adrián Hernández sea un Papelucho muy distinto de los ya existentes, pero que cada vez va sumando más cómplices. En el susurro. Cuando algunos niños pueden ser Papelucho, entonces nadie es Papelucho.

§

Hernández Montecinos confronta a Adrián y Héctor a lo largo de tres tercios de vida. No confronta, sino permite que uno entre a la cabina telefónica y llame al otro. Las veces que sea necesario. Para humanizar la relación entre vida y obra, de ida y regreso.

§

Héctor vive. Adrián vive. Héctor muere. Adrián muere. No hay uno sin el otro. La vida de ambos cabe en la palma de una sola mano. Este libro es el museo de una novela.

SantiagodeChile, mar/abr/jun/sep/2019

_________________

* (Rancagua, 1990) escritor y abogado de la Universidad de Chile. Dirige la microeditorial y revista Litost. Ha publicado Geografía de las geografías (2018), La violencia creadora, Coca-Cola Blues y Escombrario (2019). Reside en la ciudad de Santiago.