Sobre la poesía materialista de Barrientos

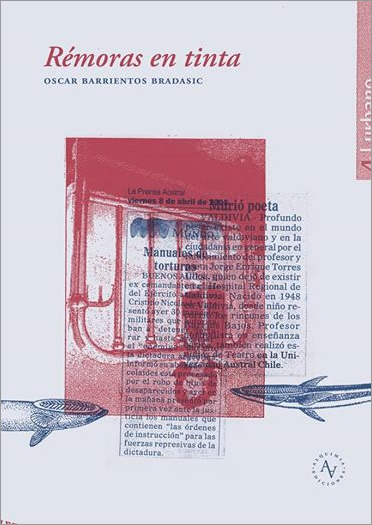

-Sobre Rémoras en Tinta, de Oscar Barrientos-

Alquimia ediciones, 2014. 80 p.

Por Guido Arroyo González

.. .. .. .. .. .

Toda publicación tiene un relato. El de Rémoras en Tinta nace con una llamada del escritor Marcelo Mellado, diciendo que era necesaria mi presencia en el primer encuentro del colectivo literario Pueblos Abandonados, que era preciso reunirnos en Llo-Lleo para debatir y programar una operativa para la literatura de provincia, que era urgente conspirar contra el aplastante centralismo santiaguino. Respondí: allí nos vemos, Marcelo, y luego colgué pensando que Mellado tenía o tiene toda la razón. Hace un par de años gran parte de la literatura chilena cree que la frontera Norte-Sur de Chile fija sus límites entre Plaza Italia y el Drugstore. El paisaje de la periferia capitalina emerge como excepción cliché, y el de provincias se anula como si las densidades sociales que allí se producen no fueran posibles, seguramente porque para la cultura santiaguina la provincia siempre ha sido un lugar utilitario para el descanso, la extracción productiva o, lo que es parecido, la contemplación bucólica. No existe la necesidad de comprender la provincia, de descifrar el tono de sus vientos aunque sea.

No recuerdo haber asistido a otro encuentro literario donde ningún escritor considerara importante leer sus textos. El ego patético, hipertrofiado del autor, no operó en el brazo literario de los pueblos abandonados. Nos dedicamos a discutir ciertas temáticas junto a los escritores Mario Verdugo, Damaris Calderón y el propio Óscar Barrientos entre otros. Debatir y poner en acta ciertos puntos, como la necesidad de crear polos autónomos culturales, donde importara una soberana raja las novedades de Santiago, coartar que los debates académicos capitalinos permearan lo que sucedía en provincia, y pensar formas de intervenir en los recursos culturales, casi siempre utilizados por operadores políticos chantas instalados en las municipalidades, para que efectivamente recaigan en desarrollo de la zona y no en proyectos privativos.

Esa fue la tónica que dominó la jornada. Entrada la tarde se hizo un asado, por alguna razón de identidad chilensis todo termina en carne recocida sobre la parrilla. Con Óscar comenzamos a hablar largo de algo que no recuerdo. Fue un diálogo fluído hasta que llegamos a Jorge Torres y sus Poemas Encontrados y otros pre-textos. Un libro raro, experimental, compuesto únicamente por recortes de prensa, que efectúa un relato agudo sobre la dictadura, sobre Pinochet diciendo en Inglaterra que odiaba las poesías, sobre cómo la prensa que hoy hace pauta encubría el operar de la DINA y la CNI. Este libro de Torres, que por las razones antes mencionadas se ha leído muy poco, es decir, cada veinte tesis cualqueristas sobre La Nueva Novela de Juan Luis Martínez, nace un nuevo lector de ese libro que lo relee hasta el hartazgo; fue el punto de partida de estas Rémoras. Óscar me contó, sin ningún horizonte editorial, los poemas que escribía influenciados por ese libro, el tono crítico y algunas de las noticias que allí aparecen. Lo escuché atento, imbuido por varias copas de tinto, y seguimos profundizando el asunto, pasando a otros temas, otros debates. La última escena de la jornada es ver al compañero Marcelo guardando unas bolsas, escondiendo las dos o tres botellas que quedaban, pidiendo a viva voz que no nos cayéramos al frasco, que este era otro tipo de encuentro literario, y así partimos, cerrando el preuniversitario a medianoche, pero un poco antes nos dimos un abrazo con Óscar cómplice, creo que él dijo: la hacemos. En ese entonces el libro se llamaba Recortes y Rémoras. Y era otra cosa, algo diferente de lo que presentamos hoy.

* * *

Rémoras en tinta se afilia a una breve tradición de obras poéticas que intervienen el discurso de los periódicos -siempre evanescente-, que la retórica sociológica post Mc Luhan suele llamar mass media. Por un lado está la fórmula para escribir un poema dadaísta: recortar palabras del periódico, ponerlas en una bolsa, agitarlas, pegarlas en orden aleatorio en un papel y el resultado de ello sería el poema. Algo parecido hacían en los cincuentas Nicanor Parra, Alejandro Jorodowsky y Enrique Lihn, ordenando las palabras para construir frases hilarantes, en unos textos que llamaron Quebrantahuesos. Estos registros, unidos por el carácter lúdico, son las primeras relaciones explicitas entre poesía y prensa escrita. Por otro lado tenemos el libro: Epígrafes para la lectura de un diario, del escritor italiano Valerio Magrelli, quien escribía poemas en base a noticias matutinas, construyendo una suerte de diario de vida problemático. De forma similar más acá de la cordillera, podemos encontrar libros como Criminal, de Jaime Pinos o Amarillo Crepúsculo, de Andrés Andwandter, donde se agregan noticias contingentes: abuelos que mueren abandonados por sus hijos, o el patético Piñera errando en todos, o casi todos, sus comentarios. La afiliación de Rémoras en tinta con estos libros resulta más evidente, pues el entramado literario se basa en interpelar la realidad homogénea de la prensa, esa mediación que hilvana las partituras de la realidad triste que suele acontecernos.

* * *

Para los cualqueristas académicos, podría decirse que los poemas de este libro deben ser leídos como artificios retóricos intratextuales, que mediante la referencia despliegan una poética corrosiva. Pero decirlo en esos términos sería una pelotudez, pues lo más interesante de Rémoras en Tinta radica en la capacidad crítica que se exhibe, porque tanto los poemas como las noticias aisladas minan la página de alegorías. Por esta razón Rémoras en Tinta podría emparentarse con los object trouvés que realizaba Duchamp, con la diferencia que el contenido discursivo es eminentemente político y retiniano, es decir, que interpela el músculo dislocado del ojo. El acto algo Kraussiano de capturar una noticia rara, perturbadora, se vuelve vital porque lo que imaginamos siempre es al sujeto recortando y guardando la nota donde un militar impune hace públicos unos manuales de tortura, o surfeando horas en internet para enterarse que una pareja española adopta un brócoli japonés como hijo. Son estas notas las que van arrinconando al sujeto, situándolo en los extramuros de los suplementos mercuriales, y que dispuestas en el libro operan como textos literarios autónomos en relación al poema. No hay entonces una ilustración de un discurso a otro, sino una fusión de ambos donde el propio sentido es el que estalla. El lector, si podemos imaginarlo, atraviesa las páginas como si se tratara de un campo minado, o como si los poemas fueran efectivamente peces que pueden aferrarse al otro organismo, ese mamífero ballenero que lee.

* * *

En el fondo del entramado de estas Rémoras en Tinta subyace un debate punzante. Es la condición de fragmentación generada por los mass media, lo que es continuamente interpelado. En particular la postmodernidad, aquel concepto que acuñó Lyotard para referirse al sistema educativo canadiense, y que para muchos pareciera ser un dogma eclesiástico. Barrientos dice en un poema homónimo: “Esa necesidad majadera/ de morder todas las frutas/ como buscando el gen de la historia universal/ en la cabeza de un alfiler” (10), aludiendo de forma directa a la pretensión cientificista de una sociedad que intenta cada vez más volverse homogénea, normalizando cualquier diferencia, haciendo del lenguaje una moneda de cambio como sugiere otro poema basado en un recuerdo pedagógico cualquierista (cito): “Todo lo que no tiene nombre no existe/ sentenciaba mi profesor de semántica/ dibujando un círculo imperfecto en la pizarra./Desde entonces las palabras fueron ratas/ que debimos clasificar en jaulas” (20).

Esta condición transversal, quizá crítica, se gráfica en el exotismo que cualquier producto adquiere hoy en día, ese acercamiento hipsterista hacia la cultura mapuche (cito): “No sería extraño que en el caldo del mudai/ escuchemos ese disco duro increpándonos”. La salida a estos derroteros, tan cercanos hoy en día, pareciera ser adquirir una postura estoica ante el lenguaje, erradicar toda inocencia y volverse adicto a la mordacidad. Suena tremendista pero se trata de dialogar sin ataduras, como cierra el bello poema-homenaje titulado: Buscando a Jorge Torres en el Mapa -quizá el texto más intenso del libro-: “más allá de lo aciago/ transita lo inexorable/ y en eso nos enseñó a todos,/ a dialogar con la muerte en una mesa de madera” (58). Quizá estas Rémoras en Tinta puedan sintetizarse como el intento de ese diálogo, confrontacional, con la prensa escrita. Si los medios hoy contienen los vientos de una época, este libro intenta traducirlos, y parafraseando otro título de Barrientos: El viento siempre es un país que se fue.