RIBEYRO: CUANDO LOS ESFUERZOS SE CONGELAN

Por Orlando Mazeyra Guillén

En su libro de entrevistas a destacados periodistas de la prensa y la televisión, “Rajes del oficio”, Pedro Salinas (Lima, 1963) sostiene un interesante diálogo con Mario Vargas Llosa. ¿Qué le entristece del Perú?, le preguntan al autor de Viaje a la ficción y éste responde que, por lo general, el peruano se inhibe, no en uno, sino en todos los campos: “El peruano carece de entusiasmo. Somos un país que carece de  entusiasmos. Nuestros entusiasmos son totalmente pasajeros, y muy inmediatamente seguidos del desaliento, de una falta de continuidad”. Luego, Salinas utiliza un término muy futbolero (ese que dice que, la tocamos, a veces jugamos bonito, pero nunca hacemos goles) para seguir dándole cuerda al novelista: ¿el peruano no culmina?

entusiasmos. Nuestros entusiasmos son totalmente pasajeros, y muy inmediatamente seguidos del desaliento, de una falta de continuidad”. Luego, Salinas utiliza un término muy futbolero (ese que dice que, la tocamos, a veces jugamos bonito, pero nunca hacemos goles) para seguir dándole cuerda al novelista: ¿el peruano no culmina?

Vargas Llosa recurre a una imagen muy limeña, pero no exclusiva de la capital; es algo que todos vemos a diario –sobre todo cuando el avión está a punto de partir o aterrizar y el mar de hogares inacabados y edificios amorfos se apodera del panorama–, una postal que se extiende de Piura hasta Tacna, algo que todos podemos apreciar si nos damos una vuelta por cualquier rincón de Arequipa: “En ninguna ciudad del mundo como en Lima hay tantas construcciones empezadas y que luego son abandonadas. Para mí eso es un poco el reflejo de la sensibilidad nacional. Después del esfuerzo inicial surge la inhibición, que es una falta de convicción que paraliza. Entonces, el Perú está lleno de peruanos que iban a ser escritores, y no fueron. Peruanos que iban ser pintores, y no fueron. Peruanos que iban a ser músicos, y no fueron. Peruanos que iban a ser extraordinarios abogados, y no fueron. ¿Por qué? Porque en el camino, como se inhibieron, perdieron el impulso, perdieron el entusiasmo. Los esfuerzos se congelan. Es una sensación que a mí me desmoraliza y me entristece muchísimo”.

Y seguramente que, como buen peruano, siento que, hoy por hoy, perdí el impulso, que me paralicé, que renuncié a cambiar. Puedo quedarme sin aliento, pero tengo que seguir leyendo; y, así, volví a Ribeyro. No debí hacerlo.

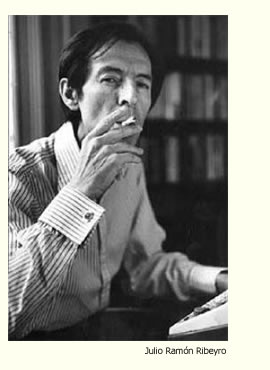

Ya es harto sabido que Julio Ramón Ribeyro es uno de los maestros en la cuentística peruana y latinoamericana (recibió el Premio Internacional Juan Rulfo, meses antes de morir); pero releer sus cuentos es, casi siempre, volver a encontrarse con dolorosas metáforas de esas construcciones empezadas y luego abandonadas o distorsionadas para resultar siendo contrahechas: pobres diablos derrotados por la rutina o por la falta de fortuna, autoestima o coraje. Peruanos que, como nuestros delanteros, no culminan: se quedan en el intento, en la puerta del arco rival. Si desean conquistar a una mujer entonces sufren feroces traspiés, si quieren ser prósperos empresarios siempre hay algo que los lleva a la quiebra; y, si solamente quieren escapar, no pueden. Se petrifican. ¿Azar o destino? Las dos cosas. O ninguna.

Ribeyro es un cuentista que como pocos –y en pocas páginas– pinta con sobriedad esa sensibilidad nacional de la que habla Vargas Llosa. ¿Qué pasa cuando los esfuerzos se congelan? Se vive a medias, casi sin alma, deambulamos por aquí y por allá sorbiendo raciones generosas de mediocridad confundidas con impotencia o indiferencia.

Mientras termino estas líneas me detengo un instante, miro por la ventana porque el ruido de la calle me hace perder la concentración: allá, al frente, todo es puro ladrillo. ¿No alcanzó para el estuque? ¿No se animaron a pintar la casa? La pregunta es estúpida (frívola hasta las nubes) si pensamos que hay, desde luego, otras prioridades. Quisiera ir, tocar esa puerta y preguntarle a mi vecino el por qué nunca terminó de construir su casa. Descubro entonces que yo no tengo casa. Ni siquiera un ladrillo: sólo una ruma de libros. Libros: unos, garrapateados, resaltados, estragados como los personajes de Ribeyro; otros, intactos, durmiendo el sueño de los justos, esperando… como los personajes de Ribeyro.

La parálisis me invade, los esfuerzos se congelan. Por suerte, ya terminé de escribir esta columna. O lo que es peor, la hice a medias, como queriéndole rendir un inusitado homenaje a Ribeyro: convirtiéndome en uno de sus personajes… Tal vez lo he sido siempre (“un personajillo”, diría Michael Corleone con una mueca de rotundo desdén). Sí, un personajillo. Hay que ser hidalgos y reconocerlo, aun a riesgo de que Vargas Llosa se decepcione… una vez más.

Miami, agosto de 2009.