Proyecto

Patrimonio - 2011 | index

| Oliver Welden | Sergio Infante

| Autores |

"Oscura palabra" (Santiago de Chile: Editorial LOM, 2010)

Oscura palabra de Oliver Welden: Memoria desterrada y reescritura

Sergio Infante

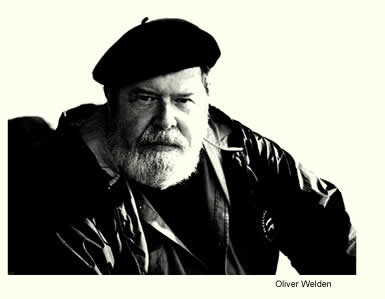

Universidad de Estocolmo

La poesía de Oliver Welden (Santiago de Chile, 1946) tarda en dejarse ver pero, cuando aparece, la singularidad y el brillo compensan la espera. Welden empieza a escribir en su época de liceano, y es ya un estudiante universitario al momento de publicar su primer libro, Anhista, en Santiago, el año 1965. Este dato lo sitúa en la promoción de poetas chilenos que se dan a conocer en fechas cercanas a la segunda mitad de los años sesenta: Omar Lara, Gonzalo Millán, Waldo Rojas, por mencionar a algunos; jóvenes a los que el golpe militar y la dictadura obligarán a cambiar de rumbo, modificar sus proyectos literarios y toda clase de proyectos, pasar a la condición de sobrevivientes, olvidarse un poco del marbete de “la nueva poesía chilena” pues serán reetiquetados por los estudiosos como la generación dispersa o de la diáspora. Conviene recordar, de paso, que antes de que este desbande suceda, la mayoría de estos jóvenes llevaba una vida intensa, llena de actividades culturales y políticas: las reuniones, los mítines, los estudios o el trabajo, la participación en fructíferas jornadas literarias en las ciudades más importantes del país, la escritura. Por esos años nacieron varias revistas que refrescaron la actividad poética: Trilce, en Valdivia, que aún se mantiene en pie, Arúspice, en Concepción, Tebaida, en Antofagasta; de esta última Oliver Welden fue fundador y redactor. En 1970, aparece en Antofagasta, el segundo libro de este poeta, Perro del amor, que gana el premio Luis Tello, otorgado por la Sociedad de Escritores de Chile y que convierte la obra de Welden en uno de los referentes de su generación. Entonces al poco andar llega el 11 de septiembre de 1973, la dictadura militar con su violenta oscuridad; también llega el trazo oscuro, aunque en otro sentido, que dejan las diásporas. El poeta se exilia en los Estados Unidos, la tierra de su padre, pasan muchos los años, la dictadura de Pinochet se termina, las visitas del poeta a Chile son esporádicas. Más tarde, la viudez y un cambio en el destino lo llevarán vivir indistintamente en Suecia y en España. Ningún sitio ha logrado reemplazar el país natal. Este, por lo demás, ya no puede ser el que fue un día, hay un desencuentro del tiempo y la geografía, el país natal solo se acerca a la certeza en  la imaginación y la memoria, sostenido por nostalgias cada vez más ambiguas, contradictorias, rituales, siempre imprescindibles. Los exilios prolongados no se acaban con un decreto de amnistía o con la vuelta de la democracia, quedan en la existencia como una marca indeleble. Durante este largo periodo, la poesía de Welden, en cuanto a publicación, fue mínima, limitada a alguna revista, hasta la aparición del libro Fábulas Ocultas (Concepción, 2006), en LAR, editorial que el poeta Omar Lara dirige con notable perseverancia. La espera de Oscura Palabra. Poesía 1970-2006 ha sido menos prolongada, se edita en Santiago en el 2010, bajo el sello de LOM. Invito a leer esta obra.

la imaginación y la memoria, sostenido por nostalgias cada vez más ambiguas, contradictorias, rituales, siempre imprescindibles. Los exilios prolongados no se acaban con un decreto de amnistía o con la vuelta de la democracia, quedan en la existencia como una marca indeleble. Durante este largo periodo, la poesía de Welden, en cuanto a publicación, fue mínima, limitada a alguna revista, hasta la aparición del libro Fábulas Ocultas (Concepción, 2006), en LAR, editorial que el poeta Omar Lara dirige con notable perseverancia. La espera de Oscura Palabra. Poesía 1970-2006 ha sido menos prolongada, se edita en Santiago en el 2010, bajo el sello de LOM. Invito a leer esta obra.

Los riesgos que corre un escritor de alguna manera son sus virtudes, la apuesta se consigue plenamente cuando se logra crear no solamente un texto distinto sino que también un nuevo tipo de lector. Los riesgos que se advierten a primera vista en Oscura palabra son dos. El primero tiene que ver con la elección del tema, en este caso la memoria reciente de Chile y los chilenos, según la mirada del poeta desterrado o de su hablante que lo representa en el texto, que percibe, vive y revive unos hechos transcurridos entre los años 1970 y 2006, tal lo señala el subtítulo del libro; este lapso es la poesía y lo vivido. Época marcada por una serie de acontecimientos que, siguiendo Oscura palabra, podrían resumirse de la manera siguiente: a) Triunfo de la Unidad Popular y gobierno de Salvador Allende, los sueños esperanzados y la sedición reaccionaria; b) golpe de Estado y dictadura de Pinochet, represión, resistencia, exilio; c) la vida con posterioridad a la dictadura, los regresos. Cabe agregar que todo lo anterior, al evocarse, ocurre en un escenario que se ha vuelto fantasmagórico. También debe decirse que, a primera vista, la novedad del poemario no se encuentra precisamente en el tema, este es más que recurrente en nuestra literatura de las últimas décadas. ¿Cómo decir algo nuevo de algo tan profusamente tratado? Oliver Welden es muy consciente de que los temas, en literatura, jamás se agotan, por muy copiosa que sea su presencia en un periodo determinado. Los temas no se agotan, lo que de algún modo caduca, por uso y desgaste, son las formas de expresarlos, el lenguaje. Por eso el poeta se atreve a volver a contar y cantar sobre cosas en el fondo ya sabidas pero no dichas como él las dirá y ese decir distinto es que las hará únicas e irrepetibles; entra, así, en el segundo riesgo, el de la renovación formal.

Welden se juega el todo por el todo en el tratamiento de la forma, en hallar el lenguaje, lo que además tiene una incidencia en la adscripción genérica, a la cual me referiré más adelante. La obra se ha ido diseñando con una propuesta poética muy clara, planteada en el poema dedicatoria “Para Jonathan, mi hijo” donde podemos leer: “Esta oscura palabra hacia el final de mi vida escrita/ con el pecado original del idioma y de la memoria mía/y la de tantos otros voraces y desterrados. / […] Oscura palabra de la cual me hablaron tantas voces, tantos años. / […] Oscura palabra que en silencio apuntaba el andamio del pasado/ y la arquitectura fantasma de todo lo vivido” (s/n). El título de la obra aparece aquí anafóricamente y se indica lo que el lector después podrá inferir a lo largo del libro como el conjuro y la coherencia de una voluntad poética que se expresa en unos versos realizados con paciencia de buen artesano. Paciencia que es análoga a la que se exige del lector, porque si simplemente se hojea el libro desconcertará encontrar, en un texto que por convención el destinatario supondrá lírico, una presencia hiperbólica de la palabra ajena: Un prólogo de Renard Betancourt, una presentación Virginia Vidal, un epílogo de Carlos Amador Marchant, trece epígrafes para la totalidad del libro, además de los tantos otros epígrafes que encabezan la mayoría de los poemas, en varios casos más de uno por poema. El horizonte de expectativas del lector habitual de poesía empieza a ser cuestionado, surge la pregunta: ¿No quedará eclipsada la voz del yo lírico al ser intervenida por tantas otras voces? Una pregunta totalmente legítima a la que el texto sabe responder: “Yo soy el narrador ficticio y lírico hablante y por ende digo/ que el autor buscó lo que era suyo por herencia” (36). Ser narrador ficticio y hablante lírico a la vez implica la no pureza del género. La presencia de lo épico entremezclada con lo lírico viene marcada con fuerza, ya que los dos primeros epígrafes están tomados del Cantar de mío Cid y de La Araucana, dos poemas épicos de nuestra lengua, además, en este caso, indicadores temáticos: el destierro y el país perdido, pero también, de algún modo, el enunciado y la enunciación. En este sentido, conviene subrayar que en el título Oscura palabra no opera un calificativo que se pueda oponer a una palabra clara, el adjetivo antepuesto oscura señala una condición inherente a la palabra y en este caso acentuada por sus condiciones de enunciación: el destierro y las deshoras. Una palabra en la que, como se aprecia en la cita del poema al hijo, la memoria tiene una importancia crucial.

Maurice Halbwachs, antes de ser deportado y muerto en el campo de concentración de Buchenwald, en 1945, dejó unos apuntes sobre el proceso de la memoria que prácticamente han venido a convertirse en la base para el estudio moderno de la materia. Descubiertos en 1950, esos escritos plantean que la memoria es un proceso que va siempre de lo colectivo a lo individual, siempre recordamos con los otros. Sería lato detenerse en explicar esta idea, baste decir que un planteamiento muy semejante subyace en el proceso constructivo de la memoria desterrada, que, por añadidura, es el eje temático que atraviesa Oscura palabra. Eje al cual se subordinan todos los otros temas, tan recurrentes en la literatura producida por chilenos en las últimas décadas. Eje que justamente permite una mirada renovadora sobre estos temas tan visitados. El exceso en el uso de los epígrafes, algo muy consciente y propio de una voluntad constructiva, marca la presencia de la memoria colectiva que permitirá el recuerdo individual. Estos epígrafes si bien son mayoritariamente literarios, también tienen su origen en otro tipo de discursos y de registros; más de una frase cruel y chabacana del tirano Pinochet puede encontrarse entre ellos. Lo interesante es que muchas veces no se limitan a su función epigráfica sino que penetran el poema mediante una técnica que combina el collage con la puesta en abismo, como puede apreciarse con mucha claridad en el poema “Mosaico y escombro: los pálidos muros del palacio” (26-28) donde las mismas voces de los epígrafes, de Salvador Allende, Patricio Manns, Violeta Parra y Pablo Neruda, se refractan y fragmentan en el cuerpo del poema, mezclándose además con el lema del escudo nacional, con un verso del Cantar de mío Cid, con otro de La canción de Yungay, con un informe inglés que detalla el armamento y las fuerzas utilizadas en el ataque a la Moneda, etc. En los poemas estas voces del otro no necesariamente se captan desde textos escritos, a lo leído antes de escrito o reescrito se suma con mucha vehemencia lo escuchado: “esta será la últim oportunid en que me pued dirigir/ a ustedes la fuerz aére ha bombardead las torres/ de radi Por ales y radio Corpora ción llegó volando/ el cuervo sobre mi suelo soldados de chile miren/ cómo nos hablan de libertad […] (27).

Desde mi experiencia de exiliado, me atrevo a decir que se han escogido textos escuchados innumerables veces a lo largo de muchos años, oídos como si hicieran parte de un ritual insoslayable, del conjuro que despierta la memoria y la lleva a una tierra de espectros, fantasmal ella misma: “Producto soy de la memoria de mi tierra natal” (69). Y cuando el desterrado, en los regresos reales, pisa esa tierra, la memoria se encarga de llenarla de almas en pena, de dolorosos recuerdos, como si en ese país el trauma colectivo, lo no resuelto, impidiera que tiempo y espacio se volvieran a reencontrar: “y el fondo de la tierra es un jardín de muertos/ y en ella la muerte multiplica su olvido” (64). No en vano el libro se publica “En homenaje a/ Ariel Dantón Santibáñez Estay (1948), /poeta de Chile, /secuestrado en 1973 y 1974,/torturado en Villa Grimaldi, /desaparecido en 1974/ asesinado” (s/n).

El texto avanza, poema a poema, configurando un discurso sobre nuestra memoria reciente que va de la experiencia compartida a una ya más personal, esto se nota porque el tema del desterrado va cobrando importancia y porque la técnica del collage se atenúa y hasta desaparece, lo que en ningún caso significa que se agote el diálogo intertextual, simplemente se muestra menos en la superficie del poema. Si se mira Oscura palabra con una visión de conjunto o como si fuera un único y extenso poema, cuestión perfectamente posible debido a la gran coherencia discursiva que atraviesa el libro, se advierte que a medida que nos vamos acercando al final la presencia del hablante y de su condición de desterrado se intensifica, hay una lucha por hacer del país fantasmagórico un cuerpo tangible, como puede verse en el poema “Las entrañas de un lugar de nacimiento” ahí encontramos: “entre la quinta y sexta costillas –o quinto espacio intercostal–,/ es decir, los espacios marítimos de las islas australes y el estrecho de Magallanes,/ en una línea con el punto medio de la clavícula izquierda” (77-78). ¿Se consuma esta unión, tan cercana a la unión mística, entre el desterrado y el país? Seguramente por instantes: “Oh país, la sombra larga, el fin del mundo, / como la mujer que amas y que no te ama:/faro apagado de súbito” (75). Lo que si está claro es que el poeta lo intenta hasta el final, es lo que le da sentido a su vida.

Como es natural, lo lírico ocupa un lugar destacado cuando la voz del hablante se vuelve hacia su circunstancia personal y toca aspectos más íntimos. Sin embargo, la cuestión del género de esta obra es más compleja. Como una gran parte de las obras que se escriben actualmente, los géneros se entremezclan y sus límites se hacen borrosos. Aquí lo lírico se entrelaza con lo épico; comulgamos con la emoción del instante, pero también, y con mucha fuerza, advertimos que transcurre aquí el relato de una historia colectiva e individual, un devenir. Una historia que, por lo cercana, debe más a la memoria reciente que a la historiografía, de manera que el género memorialístico entra en el juego. Se recuerda y se construye el recuerdo batallando contra el olvido, condición necesaria a la hora de los balances que se hacen y deben hacerse: “con el perdón de la culpa nada queda/y así todo forma parte natural del olvido” (74).

No es ajena a todo lo que aquí se ha dicho la posibilidad de inferir en Oscura palabra no solo una poética, sino que también una ética para la vida, nacida de una vida entre el destierro y lo perdido. Quizá en el fondo esto sea lo que permite que, al volver sobre temas tan recurrentes, se pueda lograr aquello que planteara Octavio Paz, que las cosas se dijeran como si se nombraran por primera vez; es decir, la poesía.

Estocolmo, Marzo 2011