Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Paola Andrade-Cantero | Edmundo Moure | Autores |

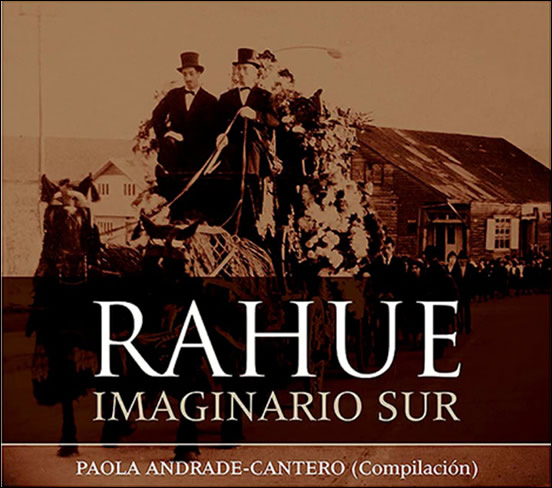

RAHUE, IMAGINARIO SUR

Paola Andrade-Cantero (Compilación)

Por Edmundo Moure

.. .. .. .. ..

Lugar de greda gris, según interpretación de su toponimia. Es un río que divide Osorno en dos espacios antitéticos, Rahue, comarca mapuche-huilliche que aún conserva mucho de su origen, y Osorno, la ciudad de los alemanes del sur de Chile, con su rémora de colonia “moderna” y germana, con ese curioso monumento al toro, símbolo de la producción lechera de la zona, en el que la vaca ha sido desplazada por el macho bruto y colérico que la fecunda. Mala metáfora, como tantas de nuestra precariedad identitaria, que busca paradigmas europeos para no sentirnos “indios” o “indígenas”.

En esta bella edición de Editorial Étnica, Paola Andrade-Cantero nos ofrece una acertada compilación de textos, en su mayoría poéticos, como hondo testimonio de una región mítica, una suerte de Macondo fluvial, donde sus vates rescatan, a través de la palabra, una realidad avasallada por turbios intereses políticos y económicos, esta dupla de lo siniestro que hace de la depredación su praxis arrolladora. La resistencia de sus habitantes ha sido corroída por las explotaciones forestales y el latifundio. Así, el Tratado de Paz de Las Canoas, de 1793, que estableció los límites territoriales con los españoles, fue tácitamente desconocido a partir de 1870, por la mestiza república de Chile, que inició así una rápida ocupación, en beneficio de colonos extranjeros.

Si bien aquel emblemático tratado consagraba un respeto de los hispanos, nacido más de su imposibilidad militar ante los aguerridos mapuches-hulliches, que de móviles de convivencia entre etnias, las futuras ambiciones de las clases adineradas de la incipiente república, transformarían aquellas verdes comarcas en un espacio de usura y de exacciones propio de la etapa violenta de la colonización, orientada a “someter al salvaje y extender la mano propicia del progreso económico y social”, como se escribiera en una de tantas editoriales del Diario El Mercurio, vocero secular de las peores causas.

Pero el mayor oficio de la palabra es la memoria. Así, varias generaciones participan en este recuento, como si de una sola crónica se tratase, desde Eugenio Matus, nacido en 1929, hasta Roxana Miranda, nacida en 1982. Veinte voces que nos hablan desde el corazón del Mapu, por medio de la poesía, más cuatro narradores que cierran el libro de 157 páginas, con breves textos de raíz mitológica, desde el imaginario cosmogónico mapuche. Una obra de impresionante densidad literaria, precedida de un prólogo que constituye un virtual ensayo interpretativo. En él, Paola Andrade-Cantero nos dice:

Las poéticas del sur de Chile, cuya locación se da desde la Octava Región (centro sur) hasta las regiones más extremas, entre cuyos representantes encontramos a Astrid Fugellie o el mítico Rolando Cárdenas, se han caracterizado por jugar un rol desacralizador del discurso centralista de la metrópoli. Estas poéticas representan un bastión de la memoria. Un espacio que da cuenta de un tipo de convivencia en vías de extinción, una negación de la modernidad y sobre todo una percepción de un particular mundo preservado en la solidaridad…

…La poesía vale como dispositivo capaz de instalar en la escritura aquello que la realidad perdió, nunca tuvo y/o cree necesitar. Es por eso, que las poéticas de Rahue se transforman en una especie de Bildungsroman rahuino irresuelto, en cuanto a que narra un proceso, una historización. En una sociedad desgarrada es necesaria una conexión entre un mundo y el otro. Desde esta perspectiva, las identidades son retratadas como fragmentadas, al conducirse en un campo social corto de vista. En este ámbito los textos poéticos se transforman en los ejes reordenadotes del arte emergente, constituyéndose en ejercicios de libertad. A partir de la literatura se puede reelaborar y reconstruir el concepto de nación, se trata de una labor de paráfrasis de aquello que no se puede decir, porque aún no existe. Las poéticas brevemente analizadas son una declaración de principios, una lucha por reivindicaciones y por extensión, una amenaza, una posibilidad de desestabilización del sistema controlador, de allí la necesaria ambigüedad en su expresión…

Quisiéramos que estos cantos del imaginario sur no quedasen sólo en desgarradora elegía, en lamentaciones líricas o denunciadoras para escrutinio de investigadores extranjeros – en este caso, para huincas de pelo pajizo-, como ha sido el destino de otras etnias y pueblos que habitaron la desmesurada América, nuestro propio Sur austral, como los selknam de Tierra del Fuego, para volverse secos vestigios de museo o toponimias que ya nadie es capaz de descifrar.

Porque en esta abigarrada mezcla de etnias que llamamos Chile, la característica fundamental es la fractura, la separación abrupta tejida a través de las redes de clase, con su connotación racista, negadora de ese “ser nacional” que pregonan quienes entienden la Historia como una suerte de crónica militar con sus ferias de falso folclore. Esta fisura se advierte como realidad inevitable en este poemario, cuando Pablo Huirimilla expresa:

Tenemos la palabra Chilli y su bandera astillada

La lengua pater and mater con Hot-dog and chucrut

Un brillar de alhajas en sus muñecas

Con todo esto visionamos en el Tirol

Al escuchar

Un corrido de Tlatelolco.

El agua caliente fermenta mi mate con llantén

En ego cui alter ego

El cinema en koa y en latín mal hablado se troncha

En mapudungün con el rock de la urbe

Iluminada por un rey.

Pese a todo, los ancianos y ancianas parecen no haber perdido la esperanza, y siguen desgranando las viejas leyendas, en la pausa amarilla del maíz o en la tostada piel de los piñones asados en el fuego ancestral… Son los niños, quizá, los más huérfanos, los desolados de una Tierra divorciada de la comunidad, simple materia de explotación desenfrenada en manos del huinca, sea éste chileno, alemán, eslavo o carezca de rostro, como ese señor transnacional que habita el castillo y administra lo robado, con desparpajo y apoyo gubernamental mestizo.

Pero, ¿no hablamos entonces de un imaginario poético? Por cierto, y también político, del primero al último verso, porque el desgarrado testimonio extrae de la tierra las palabras esenciales, y las agita, como una honda al viento, para lanzar los versos hacia todos los confines, siguiendo el curso del río Rahue, incansable arteria que lleva las aguas de la memoria hasta su disolución en el océano, en un ir y venir cíclico, como el periplo del salmón que regresa a morir en la fuente nutricia. El río escribe segundo a segundo su crónica, tal vez para lavar la sangre derramada sobre sus piedras, y en su murmurar de crepitaciones, parece hablarnos por boca del poeta César Millahueique:

…Te acuerdas de las noches de 1859, cuando venías al galope junto a la fuerza pública; te acuerdas de las terribles noches de asedio cuando carabina en mano corrías los cercos y firmabas papeles que llevaban tu nombre… te acuerdas Teófilo Gora de aquellas terribles noches cuando el wekufe brillaba en tus ojos azules y pasabas balas y maldecías…

El wekufe es el odio destructor que enciende la codicia del huinca, la que arrasa bosques de árboles sagrados y los reemplaza por el pino aleve que produce celulosa y envenena las tierras de pastoreo de las ovejas, matando las hierbas aromáticas y medicinales con que las machis ejercen el antiguo oficio de la sanación comunitaria.

Y cierro este breve artículo, sobre un libro que me ha conmovido, con las palabras del poeta Mauricio Bello:

No tuve hijos, me tengo a mí,

crié ciegos y ciegas

machaqué yerbas esperando a que pase el tren al sur-come

y calla –ojo por ojo-.

Yo voto por la justicia, pero mientras tanto,

no me vendo en la plaza pública,

tampoco compro orina vieja…

simplemente recojo una astilla y siembro árboles rojos…

Octubre 2015