Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Javier Edwards | Pedro Gandolfo | Autores |

MONTAIGNE Y EDWARDS, UN EJEMPLO DE AMISTAD LITERARIA*

Por Pedro Gandolfo

En Revista Estudios Públicos, N°125 (verano 2012)

.. .. .. .. ..

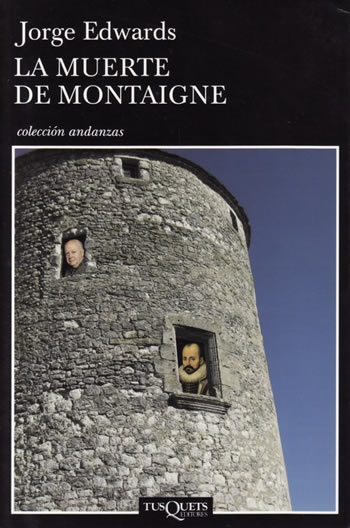

Jorge Edwards no sólo es un gran escritor sino también un gran lector (oficios, sabemos, que en la gran mayoría de los casos —me refiero a los casos que merecen citarse— se implica mutuamente) y en La muerte de Montaigne y en muchas otras de sus obras narrativas, crónicas, ensayos y conversaciones, emergen esas lecturas implícita o explícitamente: Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, Azorín, Ortega y Gasset, Flaubert, Tolstoi, Proust, entre tantos que yo recuerdo, son autores a los cuales viene visitando con frecuencia. Esta asiduidad y esmero se da en Jorge —en lo que parece ser lo propio de una auténtica lectura— como una respuesta, alguna suerte de comentario acerca de lo leído, una glosa, una digresión o despliegue brevísimo o lato: la lectura es así una incesante actividad de ida y vuelta, lo cual la hace asimilable, semejante de algún modo, a una “conversación” entre amigos. Digo, “de algún modo semejante”, ya que se trata de una analogía tan sólo: una “conversación”, en sentido estricto, es “una cosa hablada”, en que los rostros y los cuerpos de quienes conversan están presentes y suelen, comúnmente, estar visibles y ser escrutables. La conversación entre el lector y los libros es un  diálogo, en cambio, muy especial, porque el cuerpo de los dialogantes se encuentra ausente y, por lo mismo, como compensación a ese vacío, la comunicación posee una pureza o abstracción que proviene de la naturaleza misma del libro: ser libro no es una cosa hablada, sino escrita. La trayectoria de conversaciones y de amistades literarias de Jorge Edwards es extensa y rica, pero pienso que con su última “novela”, La muerte de Montaigne, ese itinerario alcanza un punto en extremo significativo: Jorge Edwards, nuestro estimado homenajeado, escoge allí un amigo, un primus inter pares, establece una amistad privilegiada entre él y Michel Eyquem, Señor de Montaigne.

diálogo, en cambio, muy especial, porque el cuerpo de los dialogantes se encuentra ausente y, por lo mismo, como compensación a ese vacío, la comunicación posee una pureza o abstracción que proviene de la naturaleza misma del libro: ser libro no es una cosa hablada, sino escrita. La trayectoria de conversaciones y de amistades literarias de Jorge Edwards es extensa y rica, pero pienso que con su última “novela”, La muerte de Montaigne, ese itinerario alcanza un punto en extremo significativo: Jorge Edwards, nuestro estimado homenajeado, escoge allí un amigo, un primus inter pares, establece una amistad privilegiada entre él y Michel Eyquem, Señor de Montaigne.

Los amigos que escogemos son signos, señales, indicaciones a veces indescifradas de nuestra propia interioridad, de nuestras admiraciones y preferencias más íntimas. ¿Pero cómo y en qué medida los escogemos?

John Ruskin, en su ensayo Sésamo y lirio, sostiene que los mejores amigos son aquellos que se hallan en los libros y no aquellas personas que nuestras circunstancias nos proporcionan en número y variedad por necesidad limitados[1]. Más exactamente aún: los mejores amigos son los libros mismos, más que sus autores, porque lo mejor de los autores, lo que ellos desean perpetuar, “la porción de luz solar que les ha sido dado tomar en la tierra”, se encuentra en sus libros.

Parece una conjetura áspera, poco simpática y “vital”, para llamarla de algún modo. Ruskin es un refinado y entusiasta exponente de la civilización del libro y el libro es en él símbolo y arquitectura mayor de Occidente. La conversación, esa conversación “metafórica”, engendrada por la lectura de un libro es, en consecuencia, no sólo semejante sino superior a cualquiera conversación “real” a que podríamos aspirar, porque jamás en nuestra vida y nuestra circunstancia estrechas vamos a poder encontrar amigos tan sabios y tan disponibles con quien conversar como aquellos que los libros nos ofrecen (cito):

Pero suponiendo que tengamos tanto la voluntad como el juicio para elegir nuestros amigos, ¡Cuán pocos tienen el poder de hacerlo! O, al menos ¡Cuán limitada es para la mayoría la esfera de su elección! Casi todas nuestras relaciones vienen determinadas por el azar o la necesidad, y restringidas a un pequeño círculo. No podemos conocer a quien quisiéramos, y a aquellos que conocemos, no podemos tenerlos a nuestro lado cuando más los necesitamos. Los más elevados círculos de la inteligencia humana se abren a los que están debajo sólo de una manera momentánea y parcial. Podemos con suerte entrever a un gran poeta y escuchar el sonido de su voz, o hacer una pregunta a un hombre de ciencia que nos responderá amablemente. Podemos usurpar diez minutos de entrevista en el gabinete de algún ministro, tener una vez en nuestra vida el privilegio de merecer la mirada de una reina. Y, sin embargo, codiciamos esos azares fugitivos, malgastamos años de nuestra vida, nuestras pasiones y facultades persiguiendo poco menos que esto, mientras que, durante todo ese tiempo, hay una sociedad que está continuamente a nuestra disposición, compuesta por personas que nos hablarían tanto como deseáramos, sea cual fuere nuestro rango. Y esta sociedad, como es tan numerosa y tan amable que la podemos hacer esperar a nuestro lado todo un día —¡reyes, reinas u hombres de Estado esperando pacientemente, no para conceder una audiencia, sino para obtenerla!—, nunca vamos a buscarla en esas antecámaras sencillamente amuebladas que son los anaqueles de nuestras bibliotecas, ni escuchamos una palabra de todo lo que podrían decirnos a lo largo de un día. (P. 73).

De esos amigos superiores, sabios más que ningún amigo de carne y hueso, Jorge Edwards eligió uno en particular. Creo que esta amistad no corresponde a una realidad estrictamente biográfica, que haya acaecido siempre así en la vida de Jorge Edwards, sino que es una construcción ficcionada retrospectivamente. Así como en la literatura se pueden elegir nuestros padres, así mismo puede ocurrir respecto de los amigos: entre los autores y los libros con quienes un lector —un muy buen lector incluso— se encuentra a lo largo de su vida también el azar, los cánones heredados de la familia o impuestos por la moda hacen azarosa la búsqueda y el hallazgo no es siempre ni completamente libre. La idea de “elección” implica, al revés, deliberación, perspectiva, libertad y me parece que cuando Jorge Edwards escribe La muerte de Montaigne lleva a cabo una elección en ese sentido propio y fuerte de la palabra.

¿Dónde se halla la ficción en este libro? Por todas partes y muy especiosamente allí donde se ficciona a sí mismo. Creo que este es uno de los libros más novelísticos, cuenteros y conjeturales de Jorge Edwards, bajo la apariencia engañosa de la biografía y de las memorias.

El “Jorge Edwards” que aparece narrando La muerte de Montaigne posee muchos aspectos en común con el Jorge Edwards de carne y hueso aquí presente, se asemeja tanto que podemos engañarnos y pensar que es él, pero así como el Señor de la Montaña de esta obra es un personaje, una ficción suya, el Jorge Edwards narrador de esta obra también lo es. La lectura ingenua de La muerte de Montaigne —aquella que piensa que el Jorge Edwards que narra desde un departamento frente al cerro Santa Lucía o en una casa que mira hacia la Isla Seca de Zapallar, es el autor mismo, que se identifican, que, por lo tanto, se trata de un texto puramente memorístico, autobiográfico— es una lectura que ha caído en una celada porque, finalmente, el Jorge Edwards narrador es un invento del primero, “una conjetura” como diría él, una especulación narrativa en la que Jorge Edwards, amparado por la imaginación, reconstruye (recuerda, completa, modifica, exalta, exagera) su lazo con el gran pensador francés. Lo narrado aquí no es un vínculo entre Montaigne (biográfico) y el Jorge Edwards real, biográfico también, sino entre dos personajes, es un vínculo que surge, crece y se despliega en este texto, que existe sólo en él, en La muerte de Montaigne.

Esa es la historia que cuenta esta novela, la historia (inventada) de la amistad espiritual entre esos dos personajes. En el hermoso capítulo en que el narrador evoca su primer encuentro literario con Montaigne, a través de Azorín, nos pone en guardia, indirectamente, frente a la “falacia biográfica” en que incurre cuando en un texto de ficción se incluyen persuasivamente nombres de personas reales: advierte que el Azorín (invento de José Martínez Ruiz) que narra En el convento es, a su vez, un invento de Azorín, así como el Borges narrador de El Aleph es un invento de Jorge Luis Borges.

En muchos momentos de esta novela observamos un narrador que, lleno de vida propia, se lanza, ligero y libre, como un jinete en su cabalgadura, a la aventura de contar y nos arrastra en ella. Es el Jorge Edwards que se sorprende de encontrar monturas y no ya libros en el célebre gabinete de la Torre. Armado por ese ímpetu hípico nos inventa una biografía cruzada desde su primera juventud por la vida y el pensamiento de Michel Eyquem, a quien siente profundamente próximo a él en su manera de pensar y de ser. Advierte algunas similitudes entre su época y la nuestra, admira la sabiduría política del bordelés y su forma de encontrar su propia, independiente y equilibrada posición dentro de los conflictos políticos y sociales de su tiempo. Ha leído y releído sus Ensayos y cartas, ha averiguado sobre su vida y sobre la vida de los personajes que lo rodearon (“en la medida de lo posible”), ha visitado la célebre torre, ha indagado y fantaseado en sus amores tardíos con la joven Marie Gournay, la fille d’adoption. Es claro que para este personaje-narrador (hombre de letras y diplomático también) Montaigne es la figura intelectual y moral de su vida, su modelo. Para el Jorge Edwards inventado por Jorge Edwards para este libro, el Señor de la Montaña, no cabe duda, es lo máximo.

Nunca el autor afirma que todo haya sido exactamente como lo cuenta. Su estrategia es la contraria: a cada rato nos recuerda que estamos en la dimensión de la conjetura, de la historia o relato conjetural, esto es, ficticio, fruto de la imaginación del autor. Esta “autodescalificación” que el narrador hace de sí mismo, produce, al revés de lo esperado, confianza: Ah, decimos, este es un narrador honesto, no nos quiere pasar gato por liebre, confío en él: cuando está inventando, cuando pone en ejercicio la imaginación, Edwards narrador, lo dice directamente y lo reitera. Esta honestidad respecto de su función, de su naturaleza como narrador (“cuentero o novelero”, se llama a sí mismo) y la corriente de simpatía poderosa, total, un “amor” debería decirse (el narrador lo dice, por lo demás) hacia Montaigne, son las que lo legitiman, le otorgan credibilidad, ganan la confianza del lector hacia él, a pesar de que, con insistencia casi majadera, a cada rato nos previene que todo lo que narra es “conjetura”: no sólo emplea la palabra varias veces, sino que, además, abundan los verbos en modo condicional, capítulos enteros están elaborados en modo potencial, de lo probable tan sólo o en que se combina, muy bien, lo conjetural con lo real. Hay un episodio, al correr de la mitad de la novela, en que el autor bromea con esta confianza ganada en base a la honestidad y al entusiasmo amoroso hacia su personaje: el narrador imagina una relación sexual de Montaigne con su mujer en el baño de sus aposentos y, enseguida, él mismo nos revela que su especulación (la cual nos habíamos tragado por entero) no sólo es improbable sino imposible porque en esa época no había baños, ni menos un baño como el que describe.

Es por eso que La muerte de Montaigne puede disfrutarse también siguiendo esa línea, insinuada con ligereza, que pone en escena la imaginación como la facultad o virtud del alma esencialmente ligada a la creación literaria. Mientras de ordinario la imaginación se oculta, no se dice, se esconde debajo de la alfombra, acá, por el contrario, Jorge Edwards en este libro la hace operar a cara descubierta, destapada: soy un cuentero, me imagino cosas, conjeturo, cuando no sé y porque no sé.

¿Por qué es Montaigne el elegido para este ejercicio de constitución ficticia de una amistad literaria?

Edwards repasa en esta hora particular de su vida (que me cuido de calificar con ningún adjetivo) y en el espejo de su amigo espiritual recorre sus obsesiones de siempre y las de esta hora: el papel del escritor en la política, los encantos y posibilidades del amor tardío, la muerte que se aproxima y cuya meditación lejos de ofuscarla hace emprender la vida. La muerte de Montaigne establece un paralelismo que recuerda, lejanamente, a Plutarco: entre Jorge Edwards personaje y el Montaigne personaje, uno en el siglo XXI y el otro en el XVI, se vislumbra, a pesar de la distancia temporal y geográfica, una curiosa simetría, hay una arquitectura común, una metáfora que atraviesa épocas, que permite que uno se espejee en el otro. Si bien la tesis de la identificación está descartada, Jorge Edwards considera a Montaigne su alter ego en importantes dimensiones de la existencia y esa nítida proximidad fue creciendo a medida que el libro fue siendo investigado y escrito, es decir, al final, el escribir un libro posee algo performativo, porque la amistad ficcionada termina por convertirse en algo más real que lo real.

Marcel Proust tradujo Sésamo y lirio de Ruskin y su traducción incluye un prólogo (que usualmente se publica aparte con el nombre de “Sobre la lectura”) y un conjunto fantástico de notas a pie de página que forman ellas mismas un libro paralelo al primero. Es célebre, a propósito, la amistad espiritual entre el ensayista inglés y el gran escritor francés y esa traducción con todas sus glosas extravagantes, divertidas y eruditas, es un capítulo de la misma. Las amistades de este tipo (la de Proust con Ruskin, la de Edwards con Montaigne) se cultivan así, leyendo con esmero y escribiendo libros con esmero, agudeza y encanto. Pues bien, Proust en esos comentarios corrige ligeramente a su amigo y maestro: para él la lectura, la amistad con los libros y sus autores es distinta y superior a la amistad y conversación con nuestros amigos de carne y hueso, pero no porque allí hallemos reservas de sabidurías, tesoros que enriquecen nuestra vida espiritual que no encontramos en cantidad, calidad y disponibilidad en las personas que nos rodean, “sino por el modo en que nos comunicamos con ellos, consistiendo la lectura, al contrario de la conversación, en recibir cada uno de nosotros otro pensamiento, pero siempre estando solos, es decir, continuando en el goce de la potencia intelectual que se experimenta en soledad, y que la conversación disipa inmediatamente, prosiguiendo en la capacidad de ser inspirados y permanecer en el pleno trabajo del espíritu sobre sí mismo” (p. 43).

Proust —que todos los testimonios indican como un conversador y amigo incansable y brillante—, al igual que Ruskin, prefiere como amigos a los libros pero por una razón distinta a la de aquel: el tipo de desarrollo espiritual, íntimo, sin la presencia perturbadora del otro, que su lectura ofrece. Si la conversación de un amigo nos aburre o fastidia, por el afecto que sentimos hacia él, fingiremos escucharlo con atención, haremos como que lo atendemos mientras nuestra mente fluye hacia otros lugares, nos guardaremos de expresar delante suyo nuestro fastidio y dejaremos pasar los reparos para no molestarlo. En cambio, los libros no nos fuerzan a nada de eso, ni tampoco visten lo que nos dicen con esas galas y atuendos que la presencia del otro —si es querido— puede añadir a lo dicho. Pero todavía más: en la lectura, la amistad —esa comunicación en soledad— sólo tiene el efecto de incitar al desarrollo espiritual, es un umbral, nunca lo constituye ni lo clausura. De la conversación con la obra de Montaigne, de la meditación de su vida y de su época efectuada por Jorge Edwards surge La muerte de Montaigne y ella es, precisamente, un testimonio ligero y un jovial registro del “milagro fecundo de una comunicación en el seno de la soledad” (p. 43). Como lo señala Proust, es fecundo puesto que es un punto de partida abierto, tentativo y libre que da lugar no a devociones, alineamientos ni facciones sino a apertura, ensayos y viajes personales en conformidad a una sabiduría que es tenue, incierta y en nada posesiva.

* * *

Pedro Gandolfo Gandolfo. Escritor, crítico y traductor. Su último libro es Artes Menores (El Mercurio-Aguilar).

Pedro.gandolfog@gmail.com.

* Ponencia presentada en el seminario “Jorge Edwards a los 80” realizado el 15 de marzo de 2012 en el Centro de Estudios Públicos.

[1] Las citas de Proust y Ruskin son tomadas de John Ruskin/Marcel Proust, Sésamo y lirio/Sobre la lectura (traducción de Miguel Catalán González, Colección Estética & Crítica, 18, Ed. Universidad de Valencia, 2003).