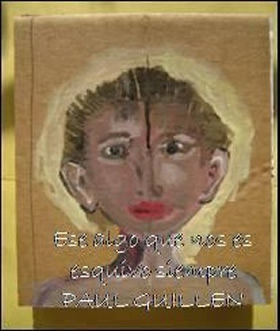

"Ese algo que nos es esquivo siempre"

El último poemario de Paul Guillén

Por Camilo Fernández Cozman (*)

.. .. .. .. .. ..

Poeta, director del blog “Sol negro”, editor, ensayista especializado en el análisis de la poesía, Paul Guillén (Ica-Perú, 1976) ha publicado poemarios importantes, entre los cuales destacan La transformación de los metales (2005) e Historia secreta (2008). Asimismo, ha seguido minuciosamente el desarrollo de la poesía peruana de los años ochenta y, sin duda, su blog constituye uno de los más informados acerca de la poesía latinoamericana actual.

Su último entrega, Ese algo que nos es esquivo siempre (Cuernavaca: La Ratona Cartonera, 2012, 29 pp.), es un breve pero intenso poemario. Se sitúa en el ámbito de las búsquedas formales de los poetas jóvenes, quienes están interesados en ampliar el concepto de poesía superando los marcos tradicionales para incluir el poema en prosa y algunos epígrafes que remiten al ensayo como género discursivo. La idea que subyace al libro de Guillén es un planteamiento que se halla en los últimos poemarios de Pablo Guevara: reflexionar sobre la tradición poética a través de un registro múltiple, polifacético y polifónico que incluye el uso del prosaísmo y el acercamiento creativo al pensar mítico andino. Ello remite a los procedimientos de la lírica de lengua inglesa (por ejemplo, Ezra Pound y T.S. Eliot) a través del empleo de las referencias culturales y de los epígrafes; pero también se establecen lazos fecundos con la tradición literaria peruana. Desfilan en estos versos alusiones a César Vallejo, José María Arguedas, José María Eguren, entre otros.

El primer poema en prosa (“El más grande músico del Perú”) remite a la admiración que Vallejo le tributaba a Eric Satie, uno de los grandes nombres de la música francesa contemporánea: “Vallejo escuchaba a Satie—y su gramófono reviraba— se acordaba que esos sonidos — lo llevarían al Perú — ¿lo escuchaba o se escuchaban?” Luego asocia la imagen del chamán al poeta de Santiago de Chuco y concluye con la contundente presencia de lo fisiológico en la poesía vallejiana: “solo escucha —el sonido—de sus orines contra el viento”. Hecho que remite, sin duda, al poema 1 de Trilce sobre el acto de defecar, exploración que permite al autor de Poemas humanos alejarse radicalmente del preciosismo de la poética modernista de Rubén Darío.

Posteriormente, Guillén desarrolla una poética que intenta repensar el mundo andino y el papel de Arguedas en la cultura peruana a través del empleo de la figura de los zorros. El poema “José María Arguedas conversa con KilkuWarak’a mientras los zorros viajan por el interior de la tierra” desarrolla un simbolismo que se asocia con el mundo andino: el zorro “plateado” que va desde lo alto a lo bajo y se liga a la “nieve purísima”, hace que el canto (léase la oralidad) predomine en el mundo: “tú empiezas tu canto/ escupiendo verdades y humo hacia los nevados/ puedes transformarte en un témpano”. Metamorfosis que puede implicar el regreso al origen y la transformación de la ceniza (léase “muerte”) en un nuevo nacimiento.

Otro poema (quizá uno de los más intensos del libro) evoca la figura del autor de Simbólicas: “Alguna vez pensaste en la colina de tu infancia que hoy / volviste a visitar/ Alguna vez pensaste en esos poemas de Eguren traducidos al checo (…) pero permanece junto a ti/ Otra voz que no cesa de pronunciar tu nombre”. Aquí se observa la maestría en el uso de las metáforas y del escandido de los versos que se fusionan con el acertado uso de los procedimientos anafóricos.

Sin duda, hay textos que remiten a otros autores claves como T.S. Eliot o John Keats. La poética de Guillén se desliza de modo intertextual entre los intersticios del diálogo entre la tradición poética peruana y la europea. Eguren parece dialogar con Keats; Vallejo, con Eliot. En tal sentido, la concepción es muy interesante: el poeta puede nutrirse del aporte de la cultura andina (el pensar mítico, verbigracia); pero, a la vez, asimilar creativamente la rica tradición poética europea. En esa sugestiva oscilación de referencias culturales se encuentra lo más valioso de este último poemario de Paul Guillén.

* * *

(*) Camilo Fernández Cozman (Lima, 1965). Es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de la Universidad de San Marcos, de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de Lima. Ha sido conferencista en Madrid, Salamanca, Burdeos, Roma, Florencia, Siena, Bérgamo, Bolonia, Rímini y Zurich. Ha publicado los libros de ensayo "Las ínsulas extrañas de Emilio Adolfo Westphalen" (1990), "Las huellas del aura. La poética de J.E. Eielson" (1996), "Raúl Porras Barrenechea y la literatura peruana" (2000), "Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta" (2001), "El cántaro y la ola. Una aproximación a la poética de Octavio Paz" (2004), "La soledad de la página en blanco" (2005), "La poesía hispanoamericana y sus metáforas" (Murcia, 2008), "Mito, cuerpo y modernidad en la poesía de José Watanabe" (2009), "La poesía es como el aroma" (Buenos Aires, 2009), "Casa. Cuerpo. La poesía de Blanca Varela frente al espejo" (2010), "Sujeto, metáfora, argumentación" (2011) y "César Moro, ¿un antropófago de la cultura?" (2012).