Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Paul Guillen | Autores |

La poesía es la búsqueda de uno mismo: Entrevista a Juan de la Fuente Umetsu

Por Paul Guillen

.. .. .. .. ..

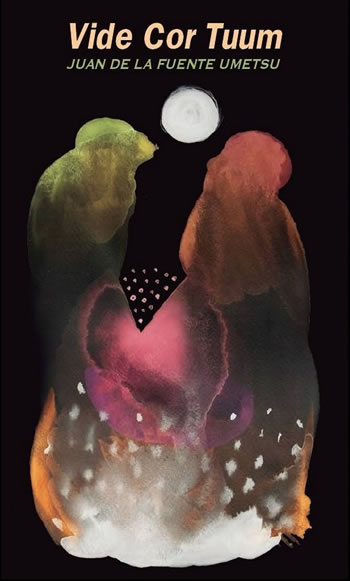

— ¿Cómo surgió la idea de “Vide cor tuum”?

— “Vide cor tuum” llegó a mí sin previo aviso. Dice T.S. Eliot que “la experiencia de un poema es tanto la experiencia de un momento como la de la vida entera”. En mi escritura esa experiencia se desarrolla sin previo aviso y en “Vide cor tuum”, dicha condición se hace más patente que nunca. “Vide cor tuum” llegó a mi vida cuando menos lo esperaba. En agosto de 2015, había viajado por compromisos literarios a Santa Cruz de la Palma, un mágico lugar en las Islas Canarias y tierra natal del mítico poeta Félix Casanova, llamado el Rimbaud español. Estaba alojado en un hotel frente al cual vislumbraba el  cerro y el mar como una visión de mi propia vida (mitad hombre, mitad pez). Estaba terminando, entonces, de trabajar los poemas de mi libro “Puentes para atravesar la noche” (publicado en 2016, bajo el sello de Paracaídas Editores), cuando de pronto, tras la lectura de un fragmento de “La Vita Nuova” de Dante Alighieri, surgió la visión: “Vide cor tuum”, un poema de carilla y media que me desnudó por completo y que me apartó de todo aquello que estaba haciendo en esos momentos. Pensé que allí, en ese súbito texto, acababa todo, y esperé continuar con mis pendientes, pero no: el poema me siguió convocando y estuviese donde estuviese me llamaba, me requería, me abordaba con pasión incontrolable. Atravesé Santa Cruz de la Palma, recorrí Madrid, volví a Lima y el poema continuaba. Confieso que a lo largo de los años he aprendido a construir ese espacio para lo posible que me permita materializar mi escritura; esta estrategia de sobrevivencia la he ido perfeccionando cada vez hasta volverla más sofisticada. Para la escritura de “Vide cor tuum”, hice uso de una de mis pasiones, la tecnología, y así proseguí los caminos que me demandaba el texto; usé el block de notas de mi smartphone y aproveché los momentos que se me presentaban para seguirlo escribiendo. Lo que comenzó como un poema de carilla y media, se prolongó a lo largo de los días para convertirse en un texto de sesenta y cinco páginas. Aquí no hubo medias tintas. Lo digo, porque siento que el dictado vino desde alguna parte, creo que desde el futuro. La imagen quántica traspasando las noches y los días en pos de un verso que la revelara como una visión o la profecía de uno mismo. Fue una especie de encuentro de lo que he vivido con lo que viviré; el regreso al origen que no está en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, porque está al mismo tiempo en todas partes y en ninguna.

cerro y el mar como una visión de mi propia vida (mitad hombre, mitad pez). Estaba terminando, entonces, de trabajar los poemas de mi libro “Puentes para atravesar la noche” (publicado en 2016, bajo el sello de Paracaídas Editores), cuando de pronto, tras la lectura de un fragmento de “La Vita Nuova” de Dante Alighieri, surgió la visión: “Vide cor tuum”, un poema de carilla y media que me desnudó por completo y que me apartó de todo aquello que estaba haciendo en esos momentos. Pensé que allí, en ese súbito texto, acababa todo, y esperé continuar con mis pendientes, pero no: el poema me siguió convocando y estuviese donde estuviese me llamaba, me requería, me abordaba con pasión incontrolable. Atravesé Santa Cruz de la Palma, recorrí Madrid, volví a Lima y el poema continuaba. Confieso que a lo largo de los años he aprendido a construir ese espacio para lo posible que me permita materializar mi escritura; esta estrategia de sobrevivencia la he ido perfeccionando cada vez hasta volverla más sofisticada. Para la escritura de “Vide cor tuum”, hice uso de una de mis pasiones, la tecnología, y así proseguí los caminos que me demandaba el texto; usé el block de notas de mi smartphone y aproveché los momentos que se me presentaban para seguirlo escribiendo. Lo que comenzó como un poema de carilla y media, se prolongó a lo largo de los días para convertirse en un texto de sesenta y cinco páginas. Aquí no hubo medias tintas. Lo digo, porque siento que el dictado vino desde alguna parte, creo que desde el futuro. La imagen quántica traspasando las noches y los días en pos de un verso que la revelara como una visión o la profecía de uno mismo. Fue una especie de encuentro de lo que he vivido con lo que viviré; el regreso al origen que no está en el presente, ni en el pasado ni en el futuro, porque está al mismo tiempo en todas partes y en ninguna.

— ¿Qué referentes tuviste en cuenta para la composición de este poema-río?

— No hubo referentes, no hubo intención alguna. No creo en los poemas deliberados; creo que uno debe prepararse permanentemente para recibir a la poesía; uno debe construir una visión de su arte y estar dispuesto a asumirlo con todas sus consecuencias. En el trayecto de la escritura, acudirán en tu ayuda todas aquellos a quienes has leído. En el caso caso de “Vide cor tuum” mis aliados fueron el terceto de Dante, los haikus de Basho y la libertad sin ataduras del surrealismo, entre otras apariciones. He sentido a Moro, sobre todo cuando me refiero al surrealismo, pero también a Char, a Bretón. Y, entre los peruanos no sé más; es tan grande la poesía peruana, que es imposible abordar su influencia. Uno tiende a ser todo lo que ha vivido y leído en su vida, y ese soy yo. No tengo más conciencia al respecto. Soy adicto a la poesía, me enamoro continuamente de los libros de antiguos y nuevos autores y recorro el mundo con ellos; pero debo decir que he tenido compañeros de ruta durante la parte más difícil del proceso creativo, la corrección de “Vide cor tuum”. Estos compañeros han sido y son para mí como oráculos, amigos leales, confidentes para escalar los días con firmeza. Allí han estado T.S. Eliot con “La Tierra Baldía”, Octavio Paz con “Piedra de Sol”, Inger Christensen con “Alfabeto”, José Gorostiza con “Muerte sin fin”, César Moro con “Amour a Mort” y el poderío incesante de las “Elegías de Duino” de Rainer María Rilke, en una inapelable traducción de Juan Rulfo. Cuando estaba en esos momentos en los que no tienes idea de lo que tienes en tus manos y no sabes qué hacer, ellos aparecían, revisaba sus textos tratando de encontrar alguna señal que me ayudara en mi camino. No le debo nada a nadie, porque le debo todo a todos. Nunca sabré hasta que punto los siguientes versos que formaron parte del poema, pueden describir lo que viví con “Vide cor tuum”: “Has terminado este poema / O este poema ha terminado contigo”. Sea como fuere, este poema me pertenece en la medida que lo he escrito y me es ajeno porque lo he terminado y lo entrego al mundo y yo también me voy con él.

— Sé que participaste en los talleres de la poeta Carmen Luz Bejarano.

Empiezas a caminar para buscar a tus semejantes. Así llegué a la ANEA (Asociación Nacional de Escritores y Artistas), donde tuve la suerte de conocer a Carmen Luz Bejarano, quien es clave en mi vida, y encontré grandes amigos, de diversas edades. Conocí a Magda Portal, tan joven en alma y energía como nosotros, a Francisco Izquierdo Ríos, a Mario Florián, a Catalina Recavarren y también a muchos poetas que recién se iniciaban. Supe rápidamente adonde quería ir, pero me fui por otros caminos. A estas alturas de mi vida, ya no cabe un “si hubiera ido, si hubiera hecho, si hubiera publicado, si hubiera puesto o quitado tal o cual poema”. Las decisiones son futuro y no pasado y hay que avanzar siempre, pero sin olvidar nunca nuestras ra íces. Carmen Luz Bejarano es la poeta más poeta que he conocido. En aquella época, yo tenía una imagen romántica de la poesía y Carmen Luz era poeta en cada gesto, cada frase, cada silencio. Tenía un respeto absoluto por la palabra. Nunca voy a olvidar eso. El taller que ella dictaba en esa antigua casona del jirón Puno en el centro de Lima, se extendía a su casa de la residencial San Felipe, que se convirtió en un verdadero hogar literario para mí, Eduardo Adrianzén, César de María, Mario Bellatín, Fernando Obregón, Luz María Sarria y otros jóvenes escritores. Mi visión de la poesía y la literatura encontró allí un primer impulso. Fue el gran comienzo que me acompañará toda la vida.

— Has sido reconocido en varios concursos literarios. Muchos de ellos en la década del 80 como el Concurso de la Municipalidad de Lima (1981), el Concurso Manuel González Prada (1985) y el Concurso El Poeta Joven del Perú (1985). ¿Nos puedes comentar acerca de esos libros ganadores, puesto que recién publicaste tu primer libro en 1999?

— He escrito mucho, he publicado poco. Alguien me preguntó lo mismo hace algún tiempo y gatilló una parte de mí que mantenía en la sombra: esos libros como hijos de un pasado remoto, están dentro de mí. Al recordar me emocioné mucho, porque me di cuenta cuánto esfuerzo había hecho, cuánta vida había quedado atrás. Pero ese esfuerzo nunca es en vano, pasa a formar parte de lo que estás construyendo ahora o mañana. Uno escribe porque no tiene certezas y sin embargo tampoco escribe para tenerlas sino para retar a la incertidumbre, al deterioro, a la fugacidad de la vida. Los concursos han sido para mí una especie de búsqueda de señales que me indicaran si el camino o las caminos que tomaba estaban bien o sencillamente no había caminos; generalmente, no llevo brújulas ni poseo mapas, no sé quién me guía, tal vez todos los poetas que he leído y leeré, o quizás aquellos que nunca llegar é a leer. Recuerdo los nombres de los libros que escribí, pero no sé si en verdad eran libros; quizás debo decir como Nietzsche: “Esto no es un libro: ¡qué encierran los libros, / esos sarcófagos y sudarios! / El pasado es su botín / pero aquí vive un eterno presente.” Una noche, en un ataque de locura subí a la azotea de la casa donde vivía y los quemé. Algo murió conmigo aquella vez y algo se quedó dentro de mí, que luego creció para escribir lo que he escrito y publicado hasta este momento. Tarde o temprano los poemas llegan a ser, de eso estoy seguro, pero no tengo idea alguna de si eso ocurrirá en esta vida o en otras vidas. Mientras tanto, escribo desde lo inmutable para construir lo mudable, lo que le da movimiento a mi vida y sentido al viaje, aunque a veces no haya necesidad de moverse de ningún sitio. No creo haber buscado explicaciones, sino más bien yo me he pedido explicaciones por pretender alejarme estúpidamente de la poesía, cuando esto es imposible. Poesía es ver y escuchar fundamentalmente, más que respuestas lo que se busca son preguntas. Cuando escribo poesía me conecto con mi mundo y con el mundo; con mi interior y el exterior. La poesía conecta todos los tiempos, tal vez al hablarte a ti, le estás hablando a alguien que no ha nacido aún o tal vez estás terminando de decir algo que alguien del pasado no pudo terminar de decir. La poesía es una forma de vida y también es una forma de conocimiento; es una forma de curación recíproca: la poesía te cura y al mismo tiempo te da la facultad de curar. Después del viaje del poema, eres más tú, pero al mismo tiempo ya eres otro, el otro que llegó tras el poema. Escribo para aquel que me dicta en cualquier momento un mensaje que debo trasmitir y que es mi propio mensaje. Sentir que soy poeta, es lo que determina mi voz; hay que escribir como uno es y eso pasa primero que nada por aceptarse. La poesía viene a ti, pero solo te acepta cuando vas a ella.

— Tu Segundo apellido es Umetsu de origen japonés. En algunos de tus libros, por lo menos, desde Las barcas que se despiden del sol encontramos especies de aforismos o haikus. ¿Cómo se dio esta relación en tu poesía?

— Quizás lo más literario de mi vida sea mi apellido japonés. Quizá por este motivo soy escritor y más precisamente poeta. Mi abuelo fue el único Umetsu que llegó al Perú. Hasta mi juventud, su biografía estuvo rodeada de secreto y de ficción, tanto así que en algún momento pensé que solo era eso: una ficción. La certeza llegó cuando mi hermano mayor viajó a Japón y visitó a la familia, y envío fotos con los hermanos y sobrinos de mi abuelo, así como imágenes de la urna donde habitan sus cenizas. Al fin, tuve la certeza de que los Umetsu existían y también Makiso Umetsu -que era como se llamaba mi abuelo-, aunque él ya había muerto hace muchos años, en 1974. Compromisos impostergables, hicieron que Makiso Umetsu regresara al Japón durante la segunda guerra mundial y jamás pudiera regresar al Perú. Existen postales y cartas de añoranza infinita a sus hijas y a su esposa -que llegan hasta los años 50 del siglo pasado-, pero luego de esas misivas irrumpió un inmenso y doloroso silencio. Mis contactos con la colonia Nikkei en el Perú, no fueron inmediatos, antes tuve que resolver el misterio de mi origen nipón, aunque aún tengo que adentrarme más en ello. Más que vivencias y recuerdos, lo Nikkei ha influido en mi escritura a través de mi ADN, de mi sangre, de ese espíritu milenario que se trasmite de generación en generación y que aparece quieras o no, seas consciente de ello o no. Es parte de un proceso de autodescubrimiento y redescubrimiento; es hermoso conocer tu origen, de donde vienen tus palabras y una parte imprescindible de tu voz.

— Quisiera que nos comentaras sobre tu labor periodística que estuvo ligada a la literatura en el Diario El Peruano y la revista Fin de Siglo. Recuerdo una entrevista que le haces al poeta Guillermo Chirinos Cúneo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia en particular?

— La vida está compuesta de señales, de ángeles, de apariciones que te van señalando qué camino tomar. Creo que desde muy joven tuve esos encuentros, pero me equivoqué mucho, tomé otras rutas, me tardé bastante en llegar adonde debía. Nadie se ha equivocado tanto como yo, me digo con frecuencia, pero en verdad esto que llamo equivocación es un encuentro milagroso con mi vocación de poeta y mi propósito en este mundo. Y en ese tránsito vital, además de la poesía y la literatura, siempre ha estado presente el periodismo. La entrevista a Guillermo Chirinos Cúneo es uno de esos momentos que te acompañan toda la vida y a los que recurres cada cierto tiempo para regresar a lo humano, a lo sagrado; ese lugar sin tiempo en el que puedes dialogar con el universo; ese instante de sintonía con todos los instantes, en el que miras el rostro de otro y te preguntas por tu vida. Sin embargo, creo que uno de mis pendientes en la vida es escribir sobre ese encuentro. Cuando redacté la entrevista para El Peruano aún no lo había asimilado; de repente, lo estoy asimilando recién y aún no acabo. Por intermediación de dos amigos poetas llegué a su casa de El Callao, su madre abrió la puerta y nos hizo entrar a mí y, si no me equivoco, a la fotógrafa Silvia Izquierdo. Era una casa en penumbras y lo primero que llamaba la atención era una gran escalera que venía de un segundo piso y dividía la sala y el comedor. Por allí bajó Chirinos Cúneo lentamente cuando su madre lo llamó. Era alto, con unos ojos grandes y profundamente negros en los que despuntaba el brillo de la locura. Era muy afectuoso y con modales de caballero antiguo. Nos estrechó la mano, nos agredeció haber venido. Su locura era luminosa, no había oscuridad en él. Su voz te penetraba el alma; era como si te hablara desde un tiempo remoto, con una voz que atravesaba poderosas fuerzas para poder llegar a manifestarse. Era un ser poseído por la poesía. Hablaba como si estuviera orando. Se sentiá mucho dolor en él, mucha soledad. La mamá trajo dos sillas, él se sentó en una de ellas y yo en la otra, mientras la fotógrafa le tomaba fotos. Tomo varias, pero solo he visto circular una de ellas; deben haber más en el archivo de El Peruano. En el curso de la entrevista, por la escalera enorme, fueron bajando uno por uno otros familiares del poeta. Y en un momento, uno de ellos dijo: “yo también escribo”, los otros lo miraron en silencio; volví los ojos para verlo y luego continúo la entrevista. Chirinos Cúneo siguió hablando, como si las cuatro personas que habían bajado no estuvieran allí. Su madre no dejaba de mirarnos. Al final copié en mi libreta algunos poemas inéditos que me alcanzó en ese momento y que luego aparecieron con la entrevista. Me mostró una gran cantidad de textos, incluso, quiso que me llevara varios de ellos, pero no lo hice; tal vez debí hacerlo, preferí no traspasar el mito del poeta de “El idiota del Apocalipsis”; de una rápida lectura de los poemas nuevos percibí solo ecos lejanos de lo que fue en su momento una poesía brillante y no quise hurgar más; temí desilusionarme o tal vez como en aquel verso de Carlos Oquendo de Amat: “tuve miedo y me regresé de la locura”. Pero una parte de mí se quedó en ese encuentro y una parte de él se quedó conmigo. Tal vez regrese alguna vez a buscar lo que dejé; tal vez reciba alguna vez lo que no quise recibir entonces.

— Por último, quisiera que hicieras un balance de tus cinco libros en conjunto. ¿Qué nuevos proyectos vienes preparando?

— La poesía es un oficio profundamente solitario y al mismo tiempo inevitablemente colectivo. Cuando escribes no sabes en verdad a quién le hablas; quizás eso no es lo más importante, lo más importante es hablar, conectar con algo, transitar un camino que te reúna con el universo. La poesía es la búsqueda de uno mismo, aunque nunca llegues a encontrarte y también es el encuentro contigo en el mismo momento en el que vuelves a perderte. Nunca hay ni habrá certezas en la poesía. Siempre recuerdo el poema de W.S. Merwin sobre Jhon Berryman: “nunca se puede estar seguro / uno muere sin saber / si algo de lo que escribió era bueno / si te hace falta saberlo no escribas”. Considero que mi primer libro, “Declaración de ausencia”, publicado recién en 1999, es un viaje fuera de mí mismo; así como considero que “Las barcas que se despiden del sol”, publicado en 2008, es un viaje de regreso a mí; nunca parte y contraparte, sino complemento y revelación de la palabra. “La belleza no es un lugar” (2010), expresa ese encuentro y ratifica la decisión del viaje como una forma de transitar la poesía. Creo, siento, que “Puentes para atravesar la noche” (2016), cierra una etapa de reafirmación de mi condición de poeta y traza nuevos caminos en mi trabajo literario. Algo se cierra y algo se abre a la vez; eres todo lo que te ha pasado y al mismo tiempo eres alguien completamente distinto. Lo sorprendente es que preciamente eso que te hace distinto es lo que siempre fuiste. Así lo creo, así lo siento. He escrito mucho, he publicado poco. Sigo escribiendo mucho no sé si seguiré publicando poco. Con mi poema-río “Vide cor tuum”, editado este 2017, he mirado mi corazón. Todos los libros, una vez publicados, siguen su propio camino y nunca se sabe adonde van.