Proyecto Patrimonio - 2006 | index | Pedro

Lemebel | Autores |

De

nuevo la búsqueda, otra vez la decepción

Por Pedro Lemebel

La Nación, Domingo 30 de abril de 2006

Nos decían: otra vez

estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos

hacían esperar horas tramitando la misma respuesta, el mismo:

señora, olvídese; señora, abúrrase, que

no hay ninguna novedad. Deben estar fuera del país, se arrancaron

con otros terroristas. Pregunte en Investigaciones, en los consulados,

en las embajadas, porque aquí es inútil.

Y fueron tantas patadas, tanto amor descerrajado por la violencia

de los allanamientos. Tantas veces nos preguntaron por ellos, una

y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose

los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto

donde los hicieron desaparecer. Donde juraron por el honor sucio de

la patria que nunca revelarían el secreto. Nunca dirían

en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera,

en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos.

extraviaron sus pálidos huesos.

Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por

los tribunales militares, Ministerio de Justicia, oficinas y ventanillas

de juzgados, donde nos decían: otra vez estas viejas con su

cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar

horas tramitando la misma respuesta, el mismo: señora, olvídese;

señora, abúrrase, que no hay ninguna novedad. Deben

estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas.

Pregunte en Investigaciones, en los consulados, en las embajadas,

porque aquí es inútil. Que pase el siguiente.

Por eso, para que la ola turbia de la depresión no nos hiciera

desertar, tuvimos que aprender a sobrevivir llevando de la mano a

nuestros Juanes, Marías, Anselmos, Cármenes, Luchos

y Rosas. Tuvimos que cogerlos de sus manos crispadas y apechugar con

su frágil carga, caminando al presente por el salar amargo

de su búsqueda. No podíamos dejarlos descalzos, con

ese frío, a toda intemperie bajo la lluvia tiritando. No podíamos

dejarlos solos, tan muertos en esa tierra de nadie, en ese piedral

baldío, destrozados bajo la tierra de esa ninguna parte. No

podíamos dejarlos detenidos, amarrados, bajo el planchón

de ese cielo metálico. En ese silencio, en esa hora, en ese

minuto infinito con las balas quemando. Con sus bellas bocas abiertas

en una pregunta sorda, en una pregunta clavada en el verdugo que apunta.

No podíamos dejar esos ojos queridos tan huérfanos.

Quizás aterrados bajo la oscuridad de la venda. Tal vez temblorosos,

como niños encandilados que entran por primera vez a un cine,

y en la oscuridad tropiezan, y en el minuto final buscan una mano

en el vacío para sujetarse. No pudimos dejarlos allí

tan muertos, tan borrados, tan quemados como una foto que se evapora

al sol. Como un retrato que se hace eterno lavado por la lluvia de

su despedida.

Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos,

sus tics nerviosos, sus enojos, sus risas. Nos obligamos a soñarlos

porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su

especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando

llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el liceo. Nos obligamos

a soñarlos, como quien dibuja el rostro amado en el aire de

un paisaje invisible. Como quien regresa a la niñez y se esfuerza

por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle facial desbaratado

en la última pieza por el golpetazo de la balacera.

Y aun así, a pesar del viento frío que entra sin permiso

por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados

por la tibieza aterciopelada de su recuerdo. Nos gusta saber que cada

noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección, sin número,

ni sur, ni nombre. No podría ser de otra manera, no podríamos

vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas.

No podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume

sangrado de su aliento.

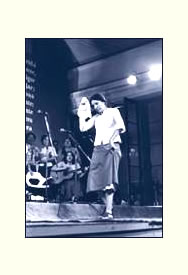

Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de

Chile con nuestros muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido

sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van plateando

lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra

mesa. Y con nosotros ríen, y con nosotros cantan y bailan y

comen y ven tele. Y también apuntan a los cómplices

y culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía

y reconciliación.

Nuestros muertos están cada día más vivos, cada

día más jóvenes, cada día más frescos,

como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los

canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor

de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada

de su recuerdo.