Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Pedro Lemebel | Autores |

Pedro Lemebel, una voz radical para tiempos calamitosos

Por Graciela Mochkofsky

Publicado en THE NEW YORKER, 18 de marzo 2025

(Traducción automática)

Tweet .. .. .. .. ..

Hoy en día, cuando un presidente estadounidense ha decretado que "solo existen dos géneros: masculino y femenino" y ha emitido una serie de órdenes ejecutivas y medidas que socavan los derechos de las personas trans, una voz lírica y valiente desde un rincón del hemisferio sur ofrece un modelo de resistencia. Pedro Lemebel, el difunto escritor chileno que retrató de forma singular las calamidades superpuestas de la dictadura de Pinochet y la epidemia del SIDA , escribió en su célebre "Manifiesto":

No necesito máscara

Aquí está mi cara

Hablo desde mi diferencia

Esas líneas, que leyó en público, vistiendo tacones altos y con la cara pintada con una hoz y un martillo, durante un mitin del Partido Comunista en Santiago en 1986, tienen hoy nueva resonancia.Escritor de una originalidad exquisita, activista que se opuso a la dictadura y criticó la homofobia de la izquierda tradicional, Lemebel incursionó en el drag y la binariedad de género. Su obra se centró por completo en quienes viven en los márgenes más alejados de la sociedad: personas que escapan de las normas y son percibidas como diferentes.

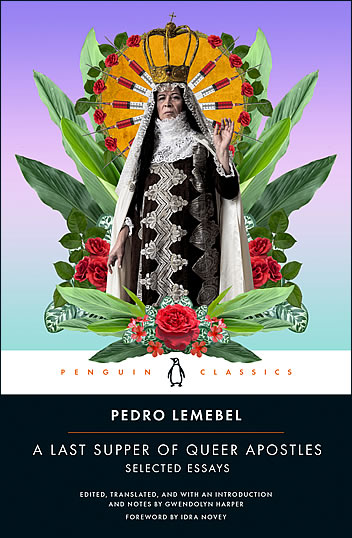

Con la excepción de la única novela de Lemebel, “ My Tender Matador ”, traducida por Katherine Silver y publicada en 2005, y algunos ensayos publicados en revistas literarias, su obra no estuvo disponible en inglés hasta el año pasado, cuando Penguin Classics publicó “ A Last Supper of Queer Apostles ”, una colección de sus crónicas más célebres , incluyendo “Manifesto”. Las crónicas son un híbrido latinoamericano distintivo que combina observación, memorias, reportajes, historia, ficción y, a veces, poesía, un género apto para las innovaciones literarias de Lemebel. Utiliza el humor, la vulgaridad, los comentarios ácidos y la ternura para describir las vidas de las personas más marginadas de su sociedad. Sus protagonistas tienden a ser locas (reinas) no conformes con su género, algunas de las cuales se ganan la vida como trabajadoras sexuales en las calles. La colección ha sido preseleccionada para el Premio Gregg Barrios Book in Translation del National Book Critics Circle. La nominación fue anunciada, casualmente, el 23 de enero, en el décimo aniversario de la muerte de Lemebel; el ganador será nombrado el 20 de marzo.

Lemebel nació como Pedro Mardones en Santiago en 1952, pero de adulto cambió su apellido por el de su madre, en un gesto, según él, de "alianza con todo lo femenino". Creció en uno de los barrios más pobres de la ciudad; su hermano Jorge, quien a menudo tenía que defenderlo de los insultos y ataques de otros niños, resumió esos primeros años en una frase: "La vida era cruel". Sus padres le brindaron un refugio de ese mundo hostil, amándolo y aceptándolo tal como era. Su padre, panadero, "lo comprendía muy bien", dijo Jorge en el documental de 2019 "Lemebel". Su madre compartió su maquillaje con él.

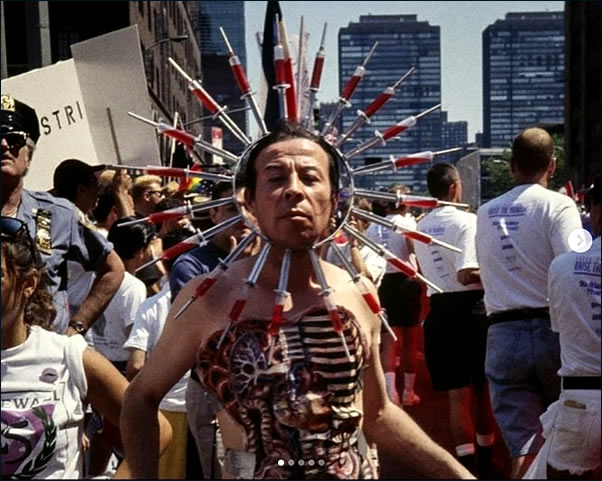

Pedro estudió carpintería y forja de metales antes de asistir a la escuela de arte. Encontró trabajo como profesor de arte de secundaria en los años setenta, pero fue despedido por sospechas de homosexualidad, que era ilegal en Chile hasta 1999. Tenía veinte años cuando los militares, bajo Augusto Pinochet , tomaron el gobierno, el 11 de septiembre de 1973; no se convertiría en un escritor publicado hasta una década después. Pero en los círculos clandestinos de Santiago se hizo conocido por sus apariciones provocativas con un dúo de performance-art que formó con el artista queer Francisco Casas, llamado Las Yeguas del Apocalipsis, un nombre que probablemente se refiere a los Jinetes del Apocalipsis y enmarca la epidemia del SIDA como una plaga bíblica. Sabotearon eventos culturales y políticos y organizaron acciones no anunciadas en espacios públicos para protestar por la marginación de los chilenos pobres y queer en una sociedad muy conservadora. En 1988, durante una ocupación estudiantil de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, entraron al campus completamente desnudos, montados juntos en una yegua, en una parodia del conquistador Pedro de Valdivia, fundador de Santiago. La actuación, destinada a protestar contra el elitismo de la universidad, se tituló «La Refundación de la Universidad de Chile». El novelista chileno Roberto Bolaño escribió una vez que Lemebel «es el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía», y añadió que «los Yeguas eran, sobre todo, dos pobres homosexuales, lo que en un país homofóbico y jerárquico (donde ser pobre es vergonzoso, y ser pobre y artista, criminal) constituía casi una invitación al fusilamiento, en todos los sentidos. Buena parte del honor de la verdadera República y de la República de las letras fue salvada por los Yeguas».

En el prólogo de “Una Última Cena de Apóstoles Queer”, la escritora Idra Novey menciona un relato apócrifo en el que Lemebel, al aceptar su primer premio literario, lució una minifalda rosa. Este es, escribe, “un relato liberador que marca la llegada de un líder inesperado, el artista capaz de mostrar a todo Chile que representar la monotonía no era tan necesario para su supervivencia como ellos mismos asumían; que, de hecho, no necesitaban resignarse a la asfixia social y cultural por el resto de sus vidas”.

Las crónicas de Lemebel , la mayoría de las cuales se publicaron en periódicos locales tras la caída de la dictadura, constituyen la parte más significativa de su obra y la totalidad de “Una Última Cena de Apóstoles Queer”. La colección ha sido brillantemente editada y traducida por Gwendolyn Harper (quien también trabaja a tiempo parcial en el departamento de ficción de The New Yorker ). La traducción fue particularmente difícil. “En realidad, todas las crónicas de Lemebel han sido descritas, con o sin razón, como intraducibles”, escribe Harper en una nota al principio del libro. Parte de lo que hace emocionante leer a Lemebel en español es su juego con el lenguaje, la libertad con la que crea variaciones del argot chileno, el cariño con el que convierte palabras despectivas en términos entrañables. En “El millón de nombres de María Camaleón”, escribe: “Hay una enorme alegoría barroca que empluma, anima, atraviesa, disfraza, dramatiza o castiga la identidad a través de un apodo” antes de enumerar ciento ocho apodos “arrancados de los campos espinosos de la cultura del pensamiento”.

Harper ha organizado las crónicas en cinco secciones. La primera, "Maricón" (deja sin traducir la palabra, que literalmente significa "maricón", otro insulto que Lemebel recuperó), incluye "Manifiesto" y otras crónicas sobre la vida gay en Santiago. También incluye una sobre un viaje a Nueva York en 1994, para el aniversario de los disturbios de Stonewall, en la que Lemebel escribe sobre su repugnancia por la naturaleza mercantilizada de la cultura gay en Estados Unidos. Describe a "los miles que respetuosamente se quitan las viseras de Calvin Klein y rezan unos segundos mientras hacen fila para la discoteca de al lado". Condena la blancura del movimiento gay, que, según él, lo menosprecia, "pequeña señorita nativa". Escribe: «Basta con entrar en el Stonewall Inn, donde siempre es de noche, para darse cuenta de que la mayoría de la gente es blanca, rubia y delgada... Y si por casualidad hay un hombre negro o alguna latina loca, es simplemente porque nadie quiere que la llamen antidemocrática». En la introducción, Harper señala: «No sé si Lemebel estaría horrorizada o contenta de haberse infiltrado en Penguin Classics (quizás un poco de ambas cosas)».

La segunda sección, “Golpe”, presenta nueve crónicas sobre la vida bajo la dictadura. En “Pisagua on Pointe”, como es característico, convierte las condiciones trágicas en una narrativa de liberación. Gastón, un coreógrafo homosexual (Lemebel rechazó el término “gay” por considerarlo imperialismo cultural), internado en un campo de concentración durante la dictadura, toma el sol en el patio de la prisión en un Speedo mientras sus compañeros de prisión lo excluyen de sus reuniones políticas. “Las minorías a veces idean otras maneras de actuar con desprecio, utilizando lo que parece superficialidad como arma”, escribió Lemebel. “Gastón, bronceándose en su toalla de playa, supo liberarse de ese patio de tormento, como si la irreverencia de una loca pudiera transformar una toalla de playa en una alfombra para volar, una alfombra mágica que flotaría sobre los barrotes de hierro, pasaría flotando junto a los fusiles del soldado y lo elevaría por encima de ese campo de horrores”.

Otro ensayo, "Noche en el Circo", es un buen ejemplo del liberador sentido del humor de Lemebel. En él, una loca desafía el toque de queda nocturno de Santiago "en busca de semen fresco" y, tras recorrer la ciudad vacía con zapatillas Adidas nuevas, termina en el circo, donde se "rindió al clamor orangután" de un hombre "que se la devora viva". Después, mientras el hombre duerme, descubre que le han robado sus Adidas. Agarra el único par de zapatos que encuentra: zapatos de payaso. "Y así la loca se fue", escribe Lemebel, "payasando en la noche, de árbol en árbol, corriendo y pateando, escondiéndose y temblando, mientras cruzaba la ciudad sitiada con el corazón en la mano y su culito sucio goteando en las calles sombrías de la dictadura".

La tercera sección se titula "SIDA". Harper concluye sus comentarios introductorios con una nota sobre la enfermedad, señalando que se cobró muchas vidas de forma rápida y cruel en Chile, incluso después de que el tratamiento estuviera disponible, porque muchas personas no podían costearlo. Escribe que, incluso hoy, cuando el VIH/ SIDA "sigue afectando desproporcionadamente a las comunidades racializadas y 30.000 personas reciben diagnósticos positivos cada año" en Estados Unidos, es "notable y condenatorio lo poco que hablamos o pensamos en ello como cultura". Añade que "las crónicas de Lemebel parecen responder a la llamada implícita, ayudándonos a todos a recordar la crisis del SIDA con renovada generosidad y rabia".

Lemebel frecuentemente establece un paralelo entre la dictadura y la epidemia: los primeros casos de SIDA en Chile se registraron en 1984, y Pinochet dejó el poder en 1990. En el extraordinario ensayo “Noche de pieles”, que describe las muertes por SIDA de tres locas , Lemebel escribe: “el hedor mortuorio de la dictadura resultó ser solo un anticipo del SIDA”. Una loca desea que haya velas iluminando la ciudad durante su funeral: “tantas velas como desaparecidos”. Ella dice: “No me llevaré nada conmigo, ya que no tenía nada, y hasta eso perdí”, y muere el “día en que llegó la democracia”.

Las dos últimas secciones contienen crónicas sobre la vida de las locas en el Chile posdictadura, durante las décadas de 1990 y 2000, cuando permanecieron tan marginadas como siempre. Casi todos los libros de Lemebel —colecciones de sus crónicas— se publicaron en esos años. También fueron los años en que su obra comenzó a recibir la atención institucional que merecía, tanto en Chile como en el extranjero: recibió una beca Guggenheim en 1999; el Premio Anna Seghers en 2006; y el Premio José Donoso, otorgado en honor al fallecido novelista chileno, en 2013. Dos años después, a los sesenta y dos años, Lemebel falleció de cáncer de laringe.

Su obra se enseña ahora en universidades de todo el mundo y se destaca entre los escritores latinoamericanos. "Pienso en quienes salieron del clóset gracias a Lemebel, y no me refiero solo —aunque serían suficientes— a quienes se atrevieron a confrontar su identidad sexual después de leerlo", escribió el autor chileno Alejandro Zambra en su ensayo "Dos notas urgentes sobre Pedro Lemebel". Continuó: "Me refiero más bien a quienes, homosexuales o no, descubrieron o redescubrieron esa brillantez y el poder de las palabras gracias a él, la necesidad de escribir, su urgencia. Porque escribir de verdad, mirando de frente a quienes amamos y a quienes odiamos, y sobre todo intentando, por mucho que nos cueste o nos duela, mirar hacia nuestras propias profundidades, es siempre salir del clóset".

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Pedro Lemebel | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Pedro Lemebel, una voz radical para tiempos calamitosos

Por Graciela Mochkofsky

Publicado en THE NEW YORKER, 18 de marzo 2025