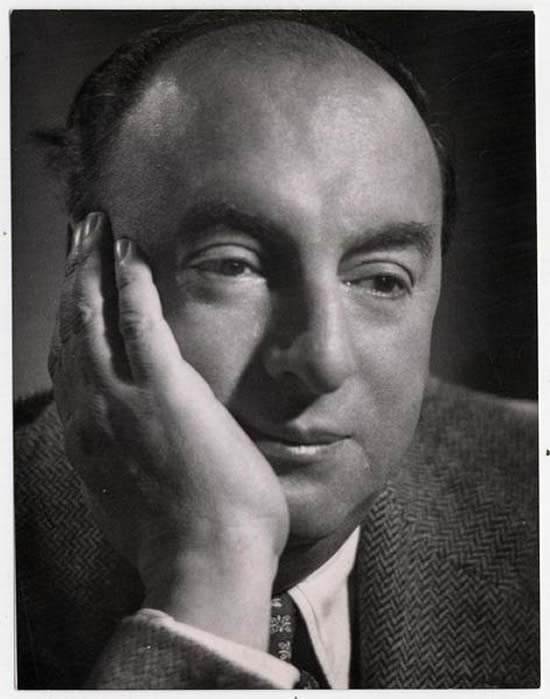

Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Pablo Neruda | Autores |

Mi infancia y mi poesía

Pablo Neruda

Conferencia pronunciada en la Universidad de Chile.

Publicado en revista Capricornio N°6. Buenos Aires, junio - julio de 1954

.. .. .. .. ..

Para saber y contar y contar para saber... tengo que empezar así esta historia de aguas, plantas, bosques, pájaros, pueblos, porque es eso la poesía, por lo menos mi poesía. Pero ante todo, si alguien se siente incómodo en esta sala ese soy yo. No sólo porque tengo que hablar de mí mismo, sino porque tengo que hablar mientras ustedes pueden pensar en lo que les dé la gana, que es lo que me gustaría hacer a mí.

El corazón de los poetas es, como todos los corazones, una interminable alcachofa, pero en él no hay solamente hojas para mujeres de carne y hueso, para amores verdaderos o sueños persistentes, sino para todas las tentaciones de la vida, también para la vanidad. No hay verdadero poeta sin alguna vanidad, así como no hay tampoco grandes poetas inéditos. Entonces iré sacando las hojas de la vanidad para consumirlas entre nosotros, ya que así me lo han pedido. Espero que sea una de las últimas veces y que todo lo demás, las demás hojas que me saque del corazón, sean puro producto, alimentos vegetales, celestes o terrestres, poesía...

Mis tatarabuelos llegaron a los campos de Parral y plantaron viñas. Tuvieron unas tierras escasas y cantidades de hijos. En el transcurso del tiempo esta familia se acrecentó con hijos que nacían dentro y fuera del hogar. Siempre produjeron vino, un vino intenso y ácido, vino pipeño, sin refinar. Se empobrecieron poco a poco, salieron de la tierra, emigraron, volviendo para morir a las tierras polvorientas del centro de Chile.

Mi padre murió en Temuco, porque era un hombre de otros climas. Allí está enterrado en uno de los cementerios más lluviosos del mundo. Fue mal agricultor, mediocre obrero del dique de Talcahuano; pero buen ferroviario. Mi padre fue ferroviario de corazón. Mi madre podía distinguir en la noche, entre los otros trenes, el tren de mi padre que llegaba o salía de la estación de Temuco.

Pocos saben lo que es un tren lastrero. En la región austral, de grandes vendavales, las aguas se llevarían los rieles, si no les echaran piedrecillas entre los durmientes, sin descuidarlos en ningún momento. Hay que sacar con capachos el lastre de las canteras y volcar la piedra menuda en los carros planos. Hace cuarenta años la tripulación de un tren de esta clase tenía que ser formidable. Tenía que quedarse en los sitios aislados picando piedra. Los salarios de la Empresa eran miserables. No se pedía antecedentes a los que querían trabajar en los trenes lastreros. La cuadrilla estaba formada por gigantescos y musculosos peones. Venían de los campos, de los suburbios, de las cárceles. Mi padre era el conductor del tren. Se había acostumbrado a mandar y a obedecer. A veces me arrebataba del colegio y yo me iba en el tren lastrero. Picábamos piedras en Boroa, corazón silvestre de la frontera, escenario de los terribles combates españoles y araucanos.

La naturaleza allí me daba una especie de embriaguez. Yo tendría unos diez años, pero era ya poeta. No escribía versos, pero me atraían los pájaros, los escarabajos, los huevos de perdiz. Era milagroso encontrarlos en las quebradas, empavonados, oscuros y relucientes, con un color parecido al del cañón de una escopeta. Me asombraba la perfección de los insectos. Recogía las madres de la culebra. Con este nombre extravagante se designa al mayor coleóptero, negro, bruñido y fuerte, el titán de los insectos de Chile. Estremece verlo de pronto en los troncos de los maquis y de los manzanos silvestres, de los viejos coigües, pero yo sabía que era tan fuerte que podía pararme con mis dos pies sobre él y no se rompería. Con su gran fuerza defensiva no necesitaba veneno.

Estas exploraciones mías llenaban de curiosidad a los trabajadores. Pronto comenzaron a interesarse en mis descubrimientos. Apenas se descuidaba mi padre se largaban por la selva virgen y con más destreza, más inteligencia y más fuerza que yo encontraban para mí tesoros increíbles. Había uno que se llamaba Monge. Según mi padre, el más peligroso cuchillero... Tenía dos grandes líneas en su cara morena. Una era la cicatriz vertical de un cuchillazo y la otra su sonrisa blanca, horizontal, llena de. simpatía y de picardía. Este Monge me traía copihues blancos, arañas peludas, crías de torcazas, y una vez descubrió para, mí lo más deslumbrante, el coleóptero del coigüe y de la luna. No sé si ustedes los han visto alguna vez. Yo sólo lo vi en aquella ocasión, porque era un relámpago vestido de arco-iris. El rojo y el violeta y el verde y el amarillo deslumbraban en su caparazón y como un relámpago se me escapó de las manos y se volvió a la selva. Ya no estaba Monge para que me lo cazara. Pero nunca me he recobrado de aquella aparición deslumbrante. Tampoco he olvidado a aquel amigo... Mi padre me contó su muerte. Cayó del tren y rodó por un precipicio. Se detuvo el convoy, pero, me decía mi padre, sólo era un saco de huesos. Lloré una semana.

Es difícil dar una idea de una casa como la mía, casa típica de la frontera, hace cuarenta años.

En primer lugar, las casas familiares se intercomunicaban. Por el fondo de los patios los Reyes y los Ortega, los Candía y los Masson, se intercambiaban herramientas o libros, tortas de cumpleaños, ungüentos para fricciones, paraguas, mesas y sillas.

Estas casas pioneras cubrían todas las actividades de un pueblo.

Don Carlos Masson, norteamericano de blanca melena, parecido a Emerson, era el patriarca de esta familia.

Sus hijos Masson eran profundamente criollos.

Don Carlos Masson tenía Código y Biblia. No era un imperialista, sino un fundador original.

En esta familia, sin que nadie tuviera dinero, crecían imprentas, hoteles, carnicerías. Algunos hijos eran directores de periódicos y otros eran obreros en la misma imprenta.

Todo esto pasaba con el tiempo y todo el mundo quedaba tan pobre como antes. Sólo los alemanes mantenían esa irreductible conservación de sus bienes, que los caracterizaba en la frontera.

Las casas nuestras tenían, pues, algo de campamento. O de empresas descubridoras. Al entrar se veían barricas, aperos y monturas y objetos indescriptibles.

Quedaban siempre habitaciones sin terminar, escaleras inconclusas. Se hablaba toda la vida de continuar la construcción. Los padres comenzaban a pensar en la Universidad para sus hijos.

En la casa de don Carlos Masson se celebraban los grandes festejos. En toda comida de onomástico había pavos con apio, corderos asados al palo y leche nevada de postre. Hace ya muchos años que no pruebo la leche nevada. El patriarca de pelo blanco se sentaba en la cabecera de la mesa interminable, con su esposa, doña Micaela Candía. Detrás de él había una inmensa bandera chilena, a la que se le había clavado con un alfiler una minúscula banderita norteamericana. Esa era también la proporción de la sangre. Prevalecía la estrella solitaria de Chile.

En esta casa de los Masson había también un salón al que no nos dejaban entrar a los chicos sino en contadas ocasiones. Nunca supe el verdadero color de los muebles, porque estuvieron cubiertos con fundas blancas hasta que se los llevó un incendio. Había allí un álbum con fotografías de la familia. Estas fotos eran más finas y más delicadas que las terribles ampliaciones iluminadas que invadieron después la frontera.

Allí había un retrato de mi madre, muerta en Parral, poco después de que yo nací. Era una señora vestida de negro, delgada y pensativa. Me han dicho que escribía versos, pero nunca he visto nada de ella, sino aquel hermoso retrato.

Mi padre se había casado en segundas nupcias con doña Trinidad Candía. mi madrastra. Me parece increíble tener que dar este nombre al ángel tutelar de mi infancia. Era diligente y dulce, tenía sentido de humor campesino, una bondad activa e infatigable.

Apenas llegaba mi padre, ella se transformaba sólo en una sombra suave como todas las mujeres de entonces y de allá.

En aquel salón vi bailar mazurkas y cuadrillas.

Había en mi casa también un baúl con objetos fascinantes. En el fondo relucía un maravilloso loro de calendario. Un día que mi madre revolvía aquella arca sagrada yo me caí de cabeza adentro para alcanzar el loro. Pero cuando fui creciendo lo abría secretamente. Había unos abanicos preciosos e impalpables.

Conservo otro recuerdo de aquel baúl. La primera novela de amor que me apasionó. Eran centenares de tarjetas postales, todas dirigidas por alguien que las firmaba, que no se si era un Enrique o un Alberto, y escritas todas a María Thielman. Estas tarjetas eran maravillosas. Eran retratos de las grandes actrices de la época con vidriecitos engastados y a veces cabellera pegada. También habían castillos, ciudades y paisajes lejanos. Durante años solo me complací en las figuras. Pero, a medida que fui creciendo, fui leyendo aquellos mensajes de amor escritos con una perfecta caligrafía. Siempre me imaginé que el galán aquel era hombre de sombrero hongo, bastón y brillante en la corbata. Pero aquellas líneas eran de arrebatadora pasión. Estaban enviadas desde todos los puntos del globo por el viajero. Estaban llenas de frases deslumbrantes, de audacia enamorada. Comencé yo a enamorarme también de María Thielman. A ella me la imaginaba como una desdeñosa actriz, coronada de perlas. ¿Pero cómo habían llegado al baúl de mi madre estas cartas? ¿Cómo había abandonado su tesoro la diosa desconocida? Nunca pude saberlo.

Los muchachos en el Liceo no conocían ni respetaban mi condición de poeta. La frontera tenía ese sello maravilloso de Far West sin prejuicios. Mis compañeros se llamaban Schanakes, Scheler, Hausers, Smiths, Taitos, Seranis. Eramos iguales entre los Aracenas y los Ramírez y los Reyes... No había apellidos vascos. Había Sefarditas, Albalas, Francos; había irlandeses Mc. Guyntis, polacos Yanichewskys. Brillaban con luz oscura los apellidos araucanos, olorosos a madera y agua, Melivilus, Catrileos.

Combatíamos en el gran galpón cerrado con bellotas de encina. Nadie que no lo haya recibido sabe lo que duele un bellotazo. Antes de llegar al Liceo, que estaba cerca del río, nos llenábamos los bolsillos de armamentos. Yo tenía escasa capacidad, ninguna fuerza y poca astucia. Siempre llevaba la peor parte. Mientras me entretenía observando la maravillosa bellota, verde y pulida, con su caperuza rugosa y gris, mientras trataba torpemente de fabricarme con ella una de esas pipas que me arrebataban, ya me había caído un diluvio de bellotazos en la cabeza. Cuando estaba en el 2° año se me ocurrió llevar un sombrero impermeable de color verde vivo. Este sombrero pertenecía a mi padre, como su manta de castilla, sus faroles de señales verdes y rojos, que estaban cargados de fascinación para mí y apenas podía los sacaba al colegio para pavonearme con ellos... Esta vez llovía implacablemente y nada más formidable que el sombrero de hule verde que parecía un loro. Apenas llegué al galpón en que corrían como locos trescientos foragidos, mi sombrero voló como un loro. Yo lo perseguía y cuando ya lo iba a cazar volaba de nuevo entre los aullidos más ensordecedores que escuché jamás... Nunca lo volví a ver.

Mi poesía me fue defendiendo poco a poco.

En el Liceo hacía un frío polar. Hace cuarenta años yo tiritaba como deben tiritar ahora los chicos en el nuevo Liceo de Temuco. Han hecho un gran edificio, moderno, con grandes ventanas pero sin calefacción. Así son las cosas por allá en la frontera... En mi tiempo había que hacerse hombres. Las ocasiones no nos faltaban. Las casas del sur eran destartaladas, apresuradamente hechas de maderas recién cortadas y techos de zinc. Las grandes lluvias eternas eran la música en el techo. A veces, en la mañana, la casa del frente se despertaba sin techo. El viento se lo había llevado a doscientos metros de distancia. Las calles eran grandes ríos de barro. Las carretas se empantanaban. Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, con frío y lluvia, andábamos hacia el colegio. Los paraguas se los llevaba el viento. Los impermeables eran caros, los guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calcetines mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor, como pequeñas locomotoras. Luego venían las inundaciones, que se llevaban las poblaciones donde vivía la gente más pobre, junto al río. También la tierra se sacudía, temblores. Otras veces en la cordillera asomaba un penacho de luz terrible: el volcán Llaima despertaba.

Pero lo peor eran los incendios. En el año 1906 o 1907, no recuerdo bien, fue el gran incendio de Temuco. Las casas ardían como cajitas de fósforos. Se quemaron veintidós manzanas. No quedó nada, pero si los sureños saben hacer algo de prisa, son las casas. No las hacen bien, pero las hacen. Cada sureño tiene tres o cuatro incendios totales en su vida. Tal vez el recuerdo más remoto de mi propia persona es verme sentado sobre unas mantas frente a nuestra casa que ardía por segunda o tercera vez.

LA FRONTERA (1904)

Lo primero que vi fueron

árboles, barrancas

decoradas con flores de salvaje hermosura,

húmedo territorio,

bosques que se incendiaban

y el invierno detrás del mundo desbordado.

Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos

caídos en la selva, devorados por lianas

y escarabajos, dulces días sobre la avena,

y la barba dorada de mi padre saliendo

hacia la majestad de los ferrocarriles.

Frente a mi casa el agua austral cavaba

hondas derrotas, ciénagas de arcillas enlutadas,

en el verano eran atmósfera amarilla

por donde las carretas crujían y lloraban

embarazadas con nueve meses de trigo.

Rápido sol del Sur:

. . . . . . . . . . . . . .. rastrojos, humareda

en caminos de tierras escarlatas, riberas

de ríos de redondo linaje, corrales y potreros

en que reverberaba la miel del mediodía.

El mundo polvoriento entraba grado a grado

en los galpones, entre barricas y cordeles

a bodegas cargadas con el resumen rojo

del avellano, todos los párpados del bosque.

Me pareció ascender en el tórrido traje

del verano, en las máquinas trilladoras,

por las cuestas, en la tierra barnizada de boldos

erguida entre los robles, indeleble,

pegándose en las ruedas como carne aplastada.

Mi infancia recorrió las estaciones: entre

los rieles, los castillos de madera reciente,

la casa sin ciudad, apenas protegida

por reses y manzanos de perfume indecible

fui yo, delgado niño cuya pálida forma

se impregnaba de bosques vacíos y bodegas.

Pero los aserraderos cantaban. Se acumulaba la madera en las estaciones y de nuevo se olía a madera fresca en los pueblos. Por allá quedan aún versos míos escritos en las paredes. Me tentaban porque las tablas eran lisas como el papel, con venas misteriosas. Desde entonces la madera ha sido para mí, no una obsesión, porque no conozco las obsesiones, sino un elemento natural de mi vida. Estos versos recientes les demostrarán la verdad de cuanto les he dicho:

A LA MADERA

Ay, de cuanto conozco

y reconozco

entre todas las cosas

es la madera

mi mejor amiga,

yo llevo por el mundo

en mi cuerpo, en mi ropa

aroma de aserradero,

olor de tabla roja,

mi pecho, mis sentidos

se impregnaron

en mi infancia

de árboles que caían,

de grandes bosques llenos

de construcciones futuras,

yo sentí cuando azota

el gigantesco alerce,

el laurel alto de cuarenta metros,

el hacha y la cintura

del hachero minúsculo

de pronto, picotean

su columna arrogante,

el hombre vence y cae

la columna de aroma,

tiembla la tierra, un trueno

sordo, un sollozo negro

de raíces, y entonces

una ola

de olores forestales

inundó mis sentidos,

la húmeda tierra, lejos

en las selvas del sur,

en los fragantes, verdes

archipiélagos,

allá lejos,

conmigo

fueron naciendo vigas,

durmientes,

espesos como el hierro,

tablas

delgadas y sonoras,

la sierra rechinaba

cantando

sus amores de acero,

aullaba el hilo agudo,

el lamento metálico

de la sierra cortando

el pan del bosque

como madre en el parto,

y daba a luz en medio

de la luz

y la selva

desgarrando la entraña

de la naturaleza,

pariendo

castillos de madera,

viviendas para el hombre,

escuelas, ataúdes,

para el hombre

que existirá mañana

y que hoy está naciendo

con un ruido de sierra,

con un desgarramiento

de luz, sonido y sangre,

es el aserradero

del tiempo,

cae

la selva oscura, oscura,

nace

el hombre,

caen las hojas negras,

y nos oprime el trueno,

hablan al mismo tiempo

la muerte y la vida,

como un violín se eleva

el canto o el lamento

de la sierra en el bosque,

y así nace y comienza

a recorrer el mundo

la madera,

hasta ser constructora silenciosa

cortada y perforada por el hierro,

hasta sufrir y proteger

construyendo

la vivienda

en donde cada día

se encontrarán el hombre, la mujer

y la vida.

Estas gentes de las casas de tabla tiene otra manera de pensar y sentir que las del centro de Chile. En cierta forma se parecen a la gente del Norte grande, de los desamparados arenales. Pero no es lo mismo haber nacido en una casa de adobes que en una casa de madera recién salida del bosque. En estas casas no había nacido nadie antes. Los cementerios eran frescos.

Por eso aquí no había poesía escrita, ni religión. Mi madre me llevaba de la mano para que la acompañara a la iglesia. La iglesia del Corazón de María tenía unas lilas plantadas en el patio y para la novena todo estaba impregnado de ese aroma profundo.

La iglesia estaba siempre vacía de hombres. Yo tenía doce años y era casi el único varón en el templo. Mi madre me enseñó a que yo hiciera lo que yo quisiera adentro de la iglesia. Como yo no era religioso, no seguía el ritual y estaba casi siempre de pie cuando se cantaba y se arrodillaba la gente. Nunca aprendí a persignarme, nunca llamó la atención en la iglesia de Temuco que un chico irreverente estuviera de pie en medio de los fieles. Tal vez ha sido esto lo que me ha hecho entrar siempre con respeto en todas las iglesias. En aquella pequeña parroquia comenzaron mis primeros amores. Me parece recordar que se llamaba María, pero no estoy seguro. Pero sí recuerdo que todo aquel confuso primer amor o cosa parecida fue fulgurante, doloroso, lleno de conmociones y tormentos e impregnado por todos los resquicios de un penetrante aroma de lilas conventuales.

Pero la gente era muy descreída en aquella ciudad. Mi padre, mis tíos, los innumerables cuñados y compadres, de la mesa grande en el comedor, tampoco se santiguaban. Se contaban cuentos de cómo el huaso Ríos, el que pasó el puente del Malleco a caballo, había laceado a un San José.

Había muchos martillos, serruchos y gente trabajando la madera y segando los primeros trigos. Según parece, a los pioneros no les hace mucha falta Dios. Blanca Hauser, que es de Temuco, su casa estaba en la plaza El Manzano, en cuyos bancos yo escribí ríos enteros de mala poesía, me contaba que una vez en un terremoto salieron corriendo un viejo y una vieja. La señora se golpeaba el pecho dando grandes gritos: ¡misericordia! El viejo la alcanzó, preguntándole: ¿cómo se dice señora, cómo se dice? “Misericordia, ignorante”, le dijo la vieja. Y el viejo, hallándolo muy difícil, siguió trotando y golpeándose el pecho, repitiendo: “esa es la cosa, esa es la cosa”...

A veces me llamaban mis tíos para el gran rito del cordero asado. Estos Masson, ya lo he dicho, tenían sangre norteamericana, pero eran grandes criollos. La fuerte tierra virgen empapaba con sus emanaciones la sangre nórdica o mediterránea, transformándola en sustancia araucana. Corría mucho vino bajo los sauces y las guitarras sonaban a veces una semana. La ensalada de porotos verdes se hacía en las bateas de lavar. De mañana se oía el terrible lamento de los chanchos sacrificados. Para mí lo más pavoroso era la preparación del niachi. Cortaban el cuello del cordero y la sangre caía en una palangana que contenía los fuertes aliños. Mis tíos me pedían que tomara la sangre.

Yo iba vestido de poeta, de riguroso luto, luto por nadie, por la lluvia, por el dolor universal. Y allí los bárbaros levantaban la copa de sangre.

Pero yo me sobrepuse y bebí con ellos. Hay que aprender a ser hombres.

Los centauros tenían su fiesta, la verdadera fiesta de los centauros: las topeaduras. Cuando dos potros iban haciéndose famosos, como cuando dos hombres iban siendo notorios por sus fuerzas, se comenzaba a conversar primero y poco a poco iba perfilándose el torneo. Fue famoso el encuentro de “El Trueno” y “El Cóndor”, uno negro, y el otro gris, dos potros colosales. Hasta que llegaron a la vara.

Pero habían bajado los hombres, los jinetes montados de todas partes, de Cholchol y Curacautín, de Pitrufquén y Gorbea, de Loncoche y Lautaro, de Quepa, de Quitratúe, de Labranza, de Boroa y de Carahue. Y ahí los centauros, fuerza contra fuerza, se trataban de arrollar o de pasar primero por la vara. Los potros tiritaban de las pezuñas hasta los hocicos llenos de espuma. Eran mortales esos minutos en que no se movían. Después era “El Trueno” o “El Cóndor” el victorioso y veíamos pasar al héroe con sus grandes espuelas relumbrantes sobre el potro mojado. La gran fiesta seguía con cientos de comensales. Así está escrita por los sabios sureños:

“De aceituna una,

de vino una laguna,

y de asao

hasta quedar botao”.

Entre esta gente violenta apareció un hombre romántico que tuvo mucha influencia sobre mí: Orlando Masson y está vivo, muy juvenil y a lo mejor está escuchándome en la sala. Fue el primer luchador social que conocí. Fundó un diario. Allí se publicaron mis primeros versos y allí tomé el olor a imprenta, conocí a los cajistas, me manché las manos con tinta.

Este hombre hacía violentísimas campañas contra los abusos de los poderosos. Con el crecimiento venía la explotación. Con pretexto de exterminar a los bandidos se desposeía de sus tierras a los colonizadores, a los indios se les mataba como si fueran conejos. Yo no creo que los araucanos hayan sido ni sombríos, ni tímidos, ni tontos. Así se hicieron a fuerza de experiencias terribles. Después de la independencia, después de 1810, los chilenos se dedicaron a matar indios con el mismo entusiasmo que los invasores españoles. Temuco fue el último corazón de la araucanía.

Orlando Masson protestaba por todo. Era hermoso ver ese diario entre gentes tan bárbara y violenta defendiendo a los justos contra los crueles, a los débiles contra los prepotentes. El último incendio que vi en Temuco fue el del diario de Orlando Masson. Se lo incendiaron de noche. El incendio en la frontera era un arma nocturna.

Orlando Masson escribía y publicó el primer libro de poesía impreso entre el río Bío-Bío y el Estrecho de Magallanes. El volumen se titula “Flores de Araucano”. Leí aquellos versos con gran emoción. Orlando Masson recitaba sus monólogos o melopeas en el teatro. “El artista” y “El mendigo” eran los de más éxito. Para “El mendigo”, en mi casa, mi madre y mis tías, le deshilachaban la ropa.

Era un hombre alegre, lleno de batallas.

El verano es abrasador en Cautín. Quema el cielo y el trigo. La tierra quiere recuperarse de su letargo. Las casas no están preparadas para el verano, como no lo estuvieron para el invierno. Yo me voy por el campo en busca de mi poesía. Ando y ando. Me pierdo en el cerro Ñielol. Estoy solo, tengo el bolsillo lleno de escarabajos. En una caja llevo una araña peluda, recién cazada. Arriba no se ve el cielo. La selva está siempre húmeda, me resbalo, de repente grita un pájaro, es el grito fantasmal del chucao. Crece desde mis pies como una advertencia aterradora. Apenas se distinguen como gotas de sangre los copihues. Paso minúsculo, bajo los helechos gigantes. Junto a mi boca pasa una torcaza con un ruido seco de alas. Más arriba otros pájaros se ríen de mí con risa ronca. Encuentro difícilmente mi camino. Ya es tarde.

Mi padre no ha llegado. Llegará a las tres o a las cuatro de la mañana. Me voy arriba, a mi pieza. Leo a Salgari. Se descarga la lluvia como una catarata. En un minuto la noche y la lluvia cubren el mundo. Allí estoy solo y en mi cuaderno de aritmética escribo versos. A la mañana siguiente me levanto muy temprano. Las ciruelas están verdes. Salto los cercos. Llevo un paquetito con sal. Me subo a un árbol, me siento cómodamente, como con cuidado una ciruela, la muerdo y escupo, un pedacito, entonces las empapo en la sal. Me la como. Así hasta cien ciruelas. Ya lo sé que es demasiado.

Como se nos ha incendiado la casa, esta nueva es misteriosa. Subo al cerco y miro a los vecinos. No hay nadie. Levanto unos palos. Nada más que unas miserables arañas chicas. En el fondo del sitio está el excusado. Los árboles junto a él tienen orugas. Los almendros muestran su fruta jarrada en felpa blanca. Se cómo cazar los moscardones sin hacerles daño, con un pañuelo. Los mantengo prisioneros un rato y los levanto a mis oídos. Qué precioso zumbido.

Qué soledad la de un pequeño niño poeta, vestido de negro, en la frontera dulce y terrible. Qué misterios tiene la vida que los libros poco a poco me van dejando entrever.

No puedo olvidarme de lo que leí anoche, de la fruta del pan que salvó a Sandokan y a sus compañeros en una lejana Malasia.

No me gusta Búfalo Bill, porque mata a los indios, pero ¡qué buen corredor de caballo! ¡Qué hermosas deben ser las praderas y las tiendas cónicas de los pieles rojas! Por entonces comienzo a leer vorazmente, saltándome de Julio Verne a Vargas Vila, a Strindberg, a Gorki, a Felipe Trigo a Diderot. Me enfermo de sufrimiento y de piedad con Los Miserables y lloro de amor con Bernardino de Saint Pierre.

El saco de la sabiduría humana se había roto y se desgranaba en la noche de Temuco. No dormía ni comía leyendo. No voy a decir a nadie nunca que leía sin método. ¿Quién lee con método? Sólo las estatuas.

Por todas las esquinas de la tierra se entra en el conocimiento. Para unos es un manual de geometría la revelación, para otros las líneas de un poema. Para mí los libros fueron como la misma selva en que me perdía, en que continuaba perdiéndome. Eran otras flores deslumbradoras, otros altos follajes sombríos, misterioso silencio, sonidos celestiales, pero también la vida de los hombres más allá de los cerros, más allá de los helechos, más allá de la lluvia.

Por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Iba vestida de color de arena. Era la Directora del Liceo. Venía de nuestra ciudad austral, de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral.

La vi muy pocas veces, porque yo temía al contacto de los extraños a mi mundo. Además, no hablaba. Era enlutado, afilado y mudo.

Gabriela tenía una sonrisa ancha y blanca en su rostro moreno por la sangre y la intemperie. Reconocí su cara. Era la misma del palanquero Monge, sólo le faltaban las cicatrices. Era la misma sonrisa entre picara y fraternal y los ojos que se fruncían, picados por la nieve o la pampa.

No me extrañó cuando entre sus ropas sacerdotales sacaba libros que me entregaba y que fui devorando. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí.

Luego se vino al Norte. No la eché de menos porque ya tenía miles de compañeros, las vidas atormentadas de los libros. Ya sabía dónde buscarlos.

Prometí tal vez demasiado en los subtítulos que anunciaban esta conferencia. Ya no alcanzo a tomar el tren nocturno a Santiago para embarcarme más anchamente en la vida. Mañana lo tomaremos juntos.

Retrocedo algunos años para contarles alguna historia de pájaros. En el lago Budi perseguían a los cisnes en forma feroz. Se acercaban a ellos sigilosamente en los botes y luego rápido, rápido remaban. Los cisnes, como los albatros, emprenden difícilmente el vuelo, deben correr patinando sobre el agua. Levantan con dificultad las grandes alas en la iniciación del vuelo. Los alcanzaban y a garrotazos terminaban con ellos.

Me trajeron un cisne medio muerto. Era una de esas maravillosas aves que no he vuelto a ver en el mundo, el cisne de cuello negro. Una nave de nieve y el cuello como metido en una estrecha media de seda negra. El pico anaranjado y los ojos rojos.

Esto fue cerca del mar, en Puerto Saavedra.

Me lo entregaron casi muerto. Yo bañé sus heridas y le empujé pedacitos de pan y de pescado a la garganta. Todo lo devolvía. Sin embargo, fue reponiéndose de sus lastimaduras, comenzó a comprender que yo era su amigo. Y yo comencé a comprender que la nostalgia lo mataba. Entonces cargando el pesado pájaro en mis brazos por las calles lo llevaba al río. El nadaba un poco, cerca de mí. Yo quería que pescara y le indicaba las piedrecitas del fondo, las arenas por donde se deslizaban los plateados peces del Sur. Pero él miraba muy lejos.

Así cada día, por más de veinte, lo llevé al río y lo traje a mi casa. El cisne era casi tan grande como yo. Una tarde estuvo más ensimismado, también nadó cerca de mí, no se distrajo con las musarañas con que yo quería enseñarle de nuevo a pescar. Se estuvo muy quieto y lo tomé de nuevo en brazos para llevármelo a casa. Entonces, cuando lo tenía a la altura de mi pecho, sentí que se desenrollaba una cinta, algo como un brazo negro me rozaba la cara. Era su largo y ondulante cuello que caía.

Así supe que no cantan los cisnes al morir, cuando mueren de tristeza.

Siento que esta tarde los he decepcionado. No les he hablado gran cosa de mi poesía. En realidad entiendo bien poco de esta materia. Por eso me fui sin prisa andando con ustedes por mi infancia. Tal vez, de todas estas plantas, soledades, vida violenta, salen los verdaderos, los secretos, los profundos Tratados de Poesía que nadie puede leer porque nadie los ha escrito. Se aprende la poesía paso a paso entre las cosas y los seres, sin apartarlos sino agregándolos a todos en una ciega extensión de amor.

Una vez buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres de mi mundo en el fondo de mi casa en Temuco, encontré un agujero en una tabla del cercado. Miré a través del hueco y vi un terreno igual al de mi casa, baldío y silvestre. Me retiré unos pasos, porque vagamente, supe que iba a pasar algo. De pronto apareció una mano. Era la mano pequeñita de un niño de mi misma edad. Cuando acudí no estaba la mano porque en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca.

Era una oveja de lana desteñida. Las ruedas se habían escapado. Todo esto lo hacía más verdadera. Nunca había visto yo una oveja tan linda. Miré por el agujero, pero el niño había desaparecido. Fui a mi casa y volví con un tesoro que le dejé en el mismo sitio: una piña de pino, entreabierta, olorosa y balsámica, que yo adoraba. La dejé en el mismo sitio y me fui con la oveja.

Nunca más vi la mano ni el niño. Nunca tampoco he vuelto a ver una ovejita como aquélla. La perdí en un incendio. Y aún ahora en este 1954, muy cerca de los cincuenta años, cuando paso por una juguetería, miro aun furtivamente a las ventanas. Pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquélla.

Yo he sido un hombre afortunado. Conocer la fraternidad de nuestros hermanos es una maravillosa acción de la vida. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Para sentir el cariño de los que no conocemos, de los desconocidos que están velando nuestro sueño y nuestra soledad, nuestros peligros o nuestros desfallecimientos, es una sensación aún más grande y más bella porque extiende nuestro ser y abarca todos los seres.

Aquella ofrenda traía por primera vez a mi vida un tesoro que me acompañó más tarde: la solidaridad humana. La vida iba a ponerla en mi camino más tarde, destacándola contra la adversidad y la persecución.

No les sorprenderá entonces que yo haya tratado de pagar con algo balsámico, oloroso y terrestre la fraternidad humana. Así como dejé allí aquella piña de pino, he dejado en la puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos perseguidos, mis palabras.

Esta es la gran lección que recogí en el patio de una casa solitaria, en mi infancia. Tal vez sólo fue un juego de dos niños que no se conocen y que quisieron comunicarse los dones de la vida. Pero este pequeño intercambio misterioso se quedó tal vez depositado como un sedimento indestructible en mi corazón alimentando y encendiendo mi poesía.