Pablo Paredes, poeta y dramaturgo:

“A la masividad no le temo; al contrario, creo que hay que apostarle, que no podemos entregarla”

Por Camilo Brodsky

(El Desconcierto N°4)

http://eldesconcierto.cl/

.. .. .... .. ..

Pablo es de los escritores que se toma en serio la política. En serio pero sin gravedades, como su llegada a la poesía, su paso al teatro o su más reciente incursión en el cine y la televisión. Así es que hablamos de eso, de la falta de gravedad, del teatro, de cómo le pena a veces a la política un poco de poesía y amor al otro.

- Tú llegas a esto de la escritura inicialmente a través de la poesía. ¿Cómo arribas ahí?

- Hay varias líneas con las que me explico la situación. La primera y más directa es que mis papás se conocen en un taller literario, los talleres “Andamios”, durante la dictadura. Mi papá conoce a mi mamá porque en el primer concurso literario que hace la Vicaria de la Solidaridad el hermano de mi mamá, Luis Alberto Tamayo, gana en narrativa, mi papa gana en poesía popular y se hacen amigos; ahí Tamayo comete el error de presentarle a su hermana, y aquí estamos. Esa es la línea sanguínea. Por otro lado hay estímulos que tienen que ver con el imaginario, que tienen que ver con mi infancia en distintas poblaciones, con vivir en una casa de la pobla pero repleta de libros, lo que generó posibilidades distintas a las de mis vecinos. Y claro, hay otras perspectivas más adolecentes, como haber generado ciertos refugios. Eso es lo histórico.

- Tú fuiste dirigente de la “Jota” en la Enseñanza Media, antes de la “Revolución Pingüina” del 2006.

- Bien antes. Fui presidente de la Feses (Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago) el año ‘99. Luego vino un proceso, no sé si desencanto es la palabra, pero sí de querer buscar otras formulas. Y en esto de buscar otra fórmulas de agitación pensé, “bueno, esto hay que escribirlo”, y toda esa carga política partidaria se traspasó al espacio poético, donde se juntó con mi intimidad, con mis pulsiones más profundas, con ciertas nociones estético-políticas.

- Llegas a la poesía por la política, entonces, en la medida en que es una herramienta política.

- Es bio-político, en el sentido de lo biográfico, pero claro. Nunca tuve con la literatura una relación de “diario de vida”; quería que fuera leído por otro y generar dialogo, generar discusiones.

- Pero después te empiezas a abrir a otros espacios, a otros ángulos, más allá de la política. ¿Cómo fue ese proceso de apertura?

- Quizás como en mí lo político se funda desde lo materno, lo paterno y lo poético, en términos concretos política y ternura no eran cosas que estaban separadas. Cuando me doy cuenta de que fuera de mi microcosmos sí eran espacios separados me vino la urgencia de hacer esa costura, y probablemente el escribir tiene que ver con hacer esa costura para que en la política estén la rabia y la ternura, que sean parte de un mismo muñeco que uno está tejiendo o costureando. Eso tiene que ver justamente en esto de renunciar al diario de vida y optar por la vida, en donde hay una dimensión pública permanente porque hay un “otro” permanente.

- En algún momento te empezaste a vincular con la “novísima”, un lote que termina alcanzando visibilidad en la cosa poética reciente y con el cual, además de afinidades y complicidades, hubo divergencias, sobre todo en torno al asunto de la politicidad del texto. ¿Cómo se va generando ese encuentro?

- Es difícil, porque hoy todo el gremio esta híperpolitizado, y me parece una súper buena noticia, pero cuando yo empiezo a vincularme llegué medio tarde, cuando los grupos estaban armados. Por suerte mi pandilla y mi trinchera me acogieron muy bien, y me permitieron ciertas luces; pero me acuerdo también de venir con esta carga, me acuerdo de haber sufrido el bullying porque estaba planteando lo político en un contexto en que había sido ferozmente cancelado y ridiculizado. Era muy mal mirado a principios del 2000 intentar hacer esta costura entre política, ternura y poética.

- ¿Por qué crees que pasó eso? Porque efectivamente hubo una reacción jodida en algunos ante lo político.

- Creo que estábamos viviendo una desgana generalizada, que el desencanto con el proyecto de la Concertación estaba, pero aún no era capaz de generar propuestas o salidas. Simplemente se vivía el estado de desencanto. Yo decía “tenemos que reinstalar códigos, tenemos que hablar de la pobreza desde otra óptica, tenemos que reapropiarnos de los conceptos de patria”, era una cuestión más activa. Pero si bien sufrí bullying de algunos pares, esos mismos pares estaban re-diagnosticando en su escritura esto. Algunos textos previos a la “Revolución Pingüina” del 2006 me parecen súper coherentes en relación a lo que iba a explotar, había una sensación de que venía algo.

- ¿Hay otros discursos donde te halles, otras escrituras con las que te encuentres en términos poéticos aparte del espacio de la “novísima”?

- Hay otros lugares, que se vinculan con que no me gusta la trinchera etaria porque creo que es una trinchera ficticia, muy de segmentación de mercado. Esto es mucho más amplio, y me gusta justamente el concepto de pandilla multigeneracional porque es lo que permite hacer diferencias importantes. Hay gente que tiene mi edad y en términos de propuesta poético-política no tenemos absolutamente nada que ver; y hay gente que tiene 50 ó 60 años y yo digo “yo soy de estos”, absolutamente. Cuando te digo que hay lugares que son propios y que se comparten influencias, creo que ha sido la bonita influencia, que no ha habido paternalismo sino que ha habido fraternidad y unidad, y ahí indudable que están José Ángel Cuevas, Bruno Vidal, Zurita, tú, Jaime Pinos. Son voces que siento en cercanía y complicidad absoluta.

- Pensando en esta pandilla multigeneracional, ¿cómo ves la poesía chilena? ¿Hay un motor que esté andando y generando propuestas?

- Hay fenómenos en la creación poética, para hablar de fenómenos y no de autores en particular, que me interesan mucho. Uno es el taller y colectivo “Moda y Pueblo” que generó el Diego Ramírez, que me parece que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Ahí está pasando algo increíble, que efectivamente ha dado continuidad a ciertas búsquedas. En “Moda y Pueblo” tomaron la bandera de la rebeldía sin renunciar ni una pizca a lo bonito o a lo tierno, y esa huevada es completamente novedosa.

Lo otro es que en los últimos ocho años ha habido un alto interés del mundo teatral hacia la creación poética reciente. De hecho, ese interés me ha llevado a terminar haciendo dramaturgia. Son bien importantes en las escuelas de Teatro las referencias que hay del mundo poético, es bien impactante cómo en las lecturas de poesía cada vez hay más gente del teatro. Creo que eso implica una nueva posibilidad de dialogo más o menos inédito. Es el matrimonio que hay que hacer. Con los otros géneros los matrimonios son más complicados, pero creo que la dramaturgia y la poesía chilena se tienen que topar, y el teatro hace rato que está cerrando el ojo, entonces sería bueno que la poesía se hiciera cargo del coqueteo.

- Hablando de teatro, ¿cómo llegas tú a la dramaturgia? Porque ahora se te ve más en esa cuerda que en la poesía.

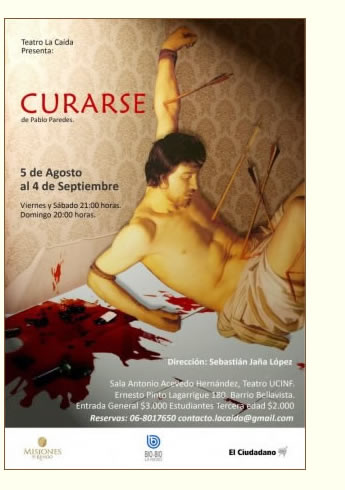

- Una de las primeras cosas que hice en teatro fue una obra de Recabarren, pero después hice una chiquitita que se  llamaba “Curarse”, en el año 2008, ya más en el circuito formal, que quedó seleccionada en la Muestra Nacional de Dramaturgia y tuvo una presentación en el Teatro Nacional, que estaba repleto. “Curarse” era una obra que no te tiraba un rollo muy distinto al que tiro en mis textos, y ese teatro hará unas 500 ó 700 personas. Yo tenía un libro publicado con 200 ejemplares y otro con 300, y en un día ese mismo nivel de dialogo había sido alcanzado por este espacio representacional. Ahí yo dije “acá hay un espacio de amplificación que tiene otra velocidad, tiene otro ritmo, que me interesa porque me interesa esto de lo discusión”. O sea, estoy haciendo teatro, haciendo poesía, porque quiero discutir algo, entonces desde ahí me parecía interesante. También hay una cuestión que tiene que ver con los placeres más puros: me encanta lo representacional, también hay algo bello ahí, porque si no suena como “este es mi proyecto político, cómo lo tiro pa’ que llegue a más gente”. Lo otro es que hay un vínculo con el teatro que es mi generación en el Barros Borgoño, donde recibimos una muy mala educación, sobre todo quienes éramos humanistas, un abandono total, y sin embargo mis compañeros de curso son unos huevones a los que yo encuentro geniales. Fui compañero de curso de Javier Riveros, y él entra a la Escuela de Teatro de la Chile y de repente era el dramaturgo de Rodrigo Pérez, y estaba haciendo una obra que se llama “Provincia señalada”, una obra tremenda que fui a ver y no podía creer que eso era el teatro, yo no sabía que el teatro era eso, y este huevón era mi partner, mi mejor amigo, con él habíamos hecho política, era el huevón que me metió a la “Jota”. Otro compañero de curso era Gopal Ibarra, director; el Camilo Becerra, director de cine; y todos estos huevones eran con quienes chacoteaba y hacíamos política en el colegio. También tiene que ver con que creo mucho en el escribir. Últimamente he estado trabajando de columnista, escribiendo ensayos, estoy activo políticamente, revisando los discursos, escribiendo las cartas, entonces creo en las posibilidades múltiples de la escritura.

llamaba “Curarse”, en el año 2008, ya más en el circuito formal, que quedó seleccionada en la Muestra Nacional de Dramaturgia y tuvo una presentación en el Teatro Nacional, que estaba repleto. “Curarse” era una obra que no te tiraba un rollo muy distinto al que tiro en mis textos, y ese teatro hará unas 500 ó 700 personas. Yo tenía un libro publicado con 200 ejemplares y otro con 300, y en un día ese mismo nivel de dialogo había sido alcanzado por este espacio representacional. Ahí yo dije “acá hay un espacio de amplificación que tiene otra velocidad, tiene otro ritmo, que me interesa porque me interesa esto de lo discusión”. O sea, estoy haciendo teatro, haciendo poesía, porque quiero discutir algo, entonces desde ahí me parecía interesante. También hay una cuestión que tiene que ver con los placeres más puros: me encanta lo representacional, también hay algo bello ahí, porque si no suena como “este es mi proyecto político, cómo lo tiro pa’ que llegue a más gente”. Lo otro es que hay un vínculo con el teatro que es mi generación en el Barros Borgoño, donde recibimos una muy mala educación, sobre todo quienes éramos humanistas, un abandono total, y sin embargo mis compañeros de curso son unos huevones a los que yo encuentro geniales. Fui compañero de curso de Javier Riveros, y él entra a la Escuela de Teatro de la Chile y de repente era el dramaturgo de Rodrigo Pérez, y estaba haciendo una obra que se llama “Provincia señalada”, una obra tremenda que fui a ver y no podía creer que eso era el teatro, yo no sabía que el teatro era eso, y este huevón era mi partner, mi mejor amigo, con él habíamos hecho política, era el huevón que me metió a la “Jota”. Otro compañero de curso era Gopal Ibarra, director; el Camilo Becerra, director de cine; y todos estos huevones eran con quienes chacoteaba y hacíamos política en el colegio. También tiene que ver con que creo mucho en el escribir. Últimamente he estado trabajando de columnista, escribiendo ensayos, estoy activo políticamente, revisando los discursos, escribiendo las cartas, entonces creo en las posibilidades múltiples de la escritura.

- ¿Cómo está la dramaturgia chilena? ¿Está surgiendo algo ahí?

- Hay nuevas voces interesantes, que hay que ver en qué decantan. Hubo hace algunos años un vacío de dramaturgia nacional importante, que probablemente fue lo que provocó que se volcará el ojo a la poesía, pero ahora hay voces súper relevantes. Por ejemplo Guillermo Calderón, autor de “Neva”, “Diciembre”, “Clase”, es un monstruo precioso. “Neva” es una de las cosas más bellas que he visto y leído. Luis Barrales, que ha logrado crear un lugar de reflexión distinto y absoluto. Elisa Zulueta, lo que hizo con “Gladys”, que ha logrado traer a gente que se había escapado del teatro. Creo que se vive una súper buen momento para la dramaturgia en el teatro nacional, que no es casualidad que los últimos cuatro Altazores sean de dramaturgos más o menos jóvenes. Eso es un indicador súper concreto.

- Ahora estás en otra transición, porque se está haciendo una película en base a “Las analfabetas” y estás en tus primeros escarceos con el guión televisivo, con la serie “El reemplazante”. ¿Cómo se ha ido dando eso, cómo ves la entrada en estas discursividades, en esos formatos aun más masivos?

- Es parecido. Cuando se me hizo la propuesta de hacer tele estuve muy contento , no porque esperara que me llamaran de la tele; de hecho, no es un lugar que me interese en particular, como tampoco soy una persona que desprecie la tele: creo que es una huevada gigantesca que hay que tomarse. Yo quiero estar en ese espacio, quiero discutir. La tele tiene una cuestión que hace que las autorías se tiendan a diluir, es una labor más de equipo. Hay que buscar cruces. Creo que se generó ahí un buen material y estoy súper orgulloso de poder ser parte de una serie que va a hablar acerca del movimiento estudiantil. Como habla una serie, claro, donde vai a tener el triángulo amoroso, el beso que se dan o el beso que no se dan; porque estás contando una ficción donde hay personajes, eso quiero dejarlo claro, no quiero levantar expectativas. No es un documental, pero sí hay ciertas reflexiones. En cierto sentido, el que TVN esté haciendo esta serie es un triunfo del movimiento estudiantil. Me siento súper tranquilo de estar ahí, a la masividad no le temo; al contrario, creo que hay que apostarle, porque creo que no podemos entregarla, tenemos que ir a esa discusión, tenemos que estar en esa pelea.

- Tú te pegaste un repliegue de la actividad militante más formal, que ahora entiendo se ha ido rompiendo, has ido volviendo al activismo político: estás metido en el tema de Revolución Democrática, metido en la campaña de Josefa Errázuriz en Providencia. Desde ahí, y juntando un poco lo que haces, lo que hemos ido hablando, ¿cómo ves que está operando la relación entre creación literaria, entre textos, entre poesía y política en definitiva? ¿Cuál es el rol que le cabe al arte en el tema?

- Ya que me llevaste a temas grandes voy a caer en el mal gusto de las respuestas grandes, aunque para mí la cuestión es más o menos simple cuando la llevo a lo grandote, que es cuando te preguntan: ¿Una obra de teatro es capaz de cambiar Chile? No, no es capaz. ¿Un libro de poesía es capaz de cambiar Chile? No, no es capaz de cambiar Chile. ¿Una serie de televisión? Tampoco es capaz. ¿Un movimiento político, en el que estoy siendo parte ahora con todo mi corazón, como Revolución Democrática? Tampoco. Lo que cambia Chile es el engranaje entre esos distintos elementos. Entonces lo que he apostado y creo es que si uno tiene intenciones verdaderas de cambiar Chile de manera radical tiene que entender que hay que comunicar los engranajes; o sea, se necesita comunicar los engranajes y desde ahí es que me encanta ser el poeta y dramaturgo-comunicólogo que está en Revolución Democrática generando esos nexos, me gusta estar trabajando en cultura en la campaña de la Josefa, porque creo que en esto tenemos que generar coordinaciones, porque finalmente esto se trata de levantar un movimiento contrahegemónico, y para eso necesitas distintos brazos. Desde ahí también creo que estaba muy incómodo simplemente escribiendo, no porque no me pareciera relevante, sino porque yo decía esto es política coja, de la misma manera que cuando militaba decía esto es una cojera. Entonces ahora siento que esto es andar con las dos patas.