Temple y temblor de Onetti

Por Rodolfo Alonso

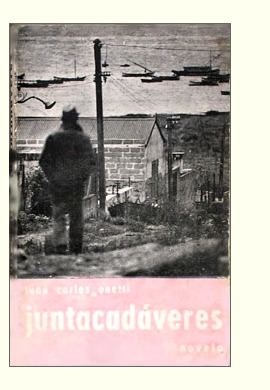

Juntacadáveres, de Juan Carlos Onetti

(Seix Barral, Buenos Aires, 2003)

A veces basta una línea, en otras apenas unas pocas palabras: “Miraba sin entusiasmo al hombre ancho y oscuro como si lo estuviera soñando así, construido con sustancia de tedio y absurdo.” Pero cuando nos encontramos ante  un escritor de raza, no es difícil descubrir un temple, un temblor, percibir en las palabras escritas un sonido de fondo, un rumor más que expresivo, un retumbo de latir percibido por dentro: desde el cuerpo, en el cuerpo. Mucho más que habilidad o don, mucho más que los supuestos límites de un género: una experiencia encarnada de vida y de lenguaje.

un escritor de raza, no es difícil descubrir un temple, un temblor, percibir en las palabras escritas un sonido de fondo, un rumor más que expresivo, un retumbo de latir percibido por dentro: desde el cuerpo, en el cuerpo. Mucho más que habilidad o don, mucho más que los supuestos límites de un género: una experiencia encarnada de vida y de lenguaje.

Después de Faulkner y de Arlt, pero también después de Shakespeare y casi al mismo tiempo que Borges, acaso antes que Borges, el singular uruguayo Juan Carlos Onetti, con un pie en su Montevideo natal y otro en la Buenos Aires que nunca dejó de acunarlo, tal vez sin proponérselo, como emergencia orgánica, revela un dominio que se intuye propio, a la vez irremediable y leve, incierto y troquelado. Así como existe un envidiable mundo del Caribe, y otro cálidamente brasileño, en realidad varios mundos brasileños, siento que en la cultura latinoamericana hay una cuenca rioplatense, que nos hermana con el Uruguay, y que emite un clima, un matiz propio, al mismo tiempo preciso e impreciso, brumoso y nítido. Una huella, señales.

Pero que en un escritor se da en lenguaje. Quizás a algo así aludía certeramente el crítico uruguayo Ángel Rama cuando afirmó que, al leer a Onetti, es como si se sintiera el trasfondo de una respiración animal. Hay un aliento allí, un gran aliento (“Narrar es como nadar”, señaló el lúcido Cesare Pavese), pero también una presencia orgánica, cálida y de fondo, barrosa –como el barro de los orígenes, oscuro y nutritivo-- y oscuramente viva, inquieta y contagiosa. Si alguna vez me pregunté públicamente por qué no había un Juan L. Ortiz del Río de la Plata, ahora puedo intentar contestarme que tal vez no era posible para nosotros. Y que es en algunos narradores de raza donde esa poesía (por supuesto mucho más que un género) ha logrado asomarse. Y consumarse.

Sin resquicios para olvidar de qué estamos hablando: “un mundo hecho, administrado por hombrecitos imbéciles”, “un mundo normal y astuto”, leyendo a Onetti, comulgando en Onetti no es difícil percibir, como en los grandes, en el cuerpo de su texto –que en tanto música del sentido es totalmente lírico-- la plena irrupción de la palabra poética, precisa e irradiante: “entro en el temblor del cuerpo, amo la crueldad y la alegría“. Como bien dijo Valéry, la prosa agota su valor de cambio. Y la poesía es aquello que, precisamente, no puede terminar de traducirse. “Arrastró los pies en la frescura de las baldosas yendo hacia la sombra de la casa, hacia la fluctuante gruta de concordia, destierro y autonomía que excavaba en la sombra el ronquido acuoso, desligado, de la mujer dormida...” ¿De qué otra manera es posible, honestamente, aludir a la palabra, tocante y tensa, huidiza e invasora, neta y temblorosa, de Juan Carlos Onetti? Y él mismo nos responde, sabio indolente: “tengo que darles capacidad de olvido, entrañas y rostros inconfundibles”?

(Al recibir esta bienvenida reedición de Juntacadáveres --con portada de un blanco deslumbrante-- que, como se lo merece, mantiene su obra indeleble en circulación, no pude evitar ir a mi biblioteca y palpar otra vez aquella primera, modesta, entrañable edición de la editorial Alfa, Montevideo, diciembre de 1964, que con tamaña dignidad encaraba uno de tantos exiliados republicanos en estas playas, el español Benito Milla. El peso latente de ese pequeño volumen, favorecido con benevolencia por la muy uruguaya Comisión del Papel, siempre me lo hará sentir, como en aquella primera ocasión, físicamente cerca.)