La pasión de Carl Dreyer

Por Rodolfo Alonso

Aunque iba a resultar de por vida un irreparable hombre del libro, para mi formación también fueron clave la canción popular (de los más diversos orígenes), las historietas y, claro, el cine. No sólo el que veía de niño en por desdicha desvanecidos cines de barrio, sino el que llegaría a frecuentar en cineclubes y cinematecas. (Aún me sorprenden recordando aquella primera traducción del indeleble texto de  Marguerite Duras para Hiroshima mon amour, aparecida en el número inicial de la revista Tiempo de Cine, del Cine Club Núcleo.)

Marguerite Duras para Hiroshima mon amour, aparecida en el número inicial de la revista Tiempo de Cine, del Cine Club Núcleo.)

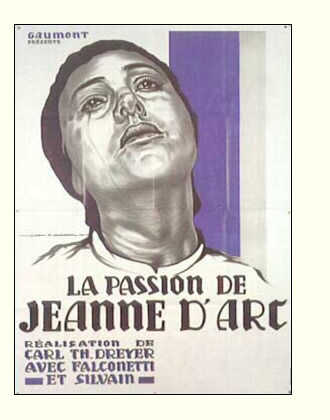

Como anticipara Robert Desnos, el cine parecía inventado para jóvenes como nosotros, ansiosos cuando no desesperados por escapar en la intensa intimidad de su penumbra a la abrumadora, opaca realidad. Una relación tan temprana no podía ser calibrada ni mucho menos racionalizada: algo orgánico e instintivo me hacía percibir, no sólo que algunos filmes eran radicalmente diferentes de la mayoría, sino algunos superiores a los otros. Entre esas revelaciones, instantáneas e imborrables, hay una que no cesa: La pasión de Juana de Arco (1928), de Carl Theodor Dreyer. Un filme que constituye la más plena, exigente, tocante, despojada concreción de un lenguaje, de un género. Y no es casual que lo haya producido el cine mudo, es decir no sólo el momento en que el lenguaje cinematográfico está reducido a lo esencial de su discurso: imagen en movimiento, sino también cuando la precariedad de los medios tecnológicos a su alcance lo mantiene cerca del contacto humano con sus creadores.

En blanco y negro entonces, sin sonido, absolutamente filmada en primeros planos, el danés Dreyer, hijo de rigurosos luteranos, iba a lograr una de las obras maestras de la historia del cine, y quizás de la historia del arte. No sólo tuvo a su cargo la dirección, montaje y títulos internos, sino que fue coautor (con Joseph Delteil, amigo de Max Jacob y André Breton) del guión, basado en las actas originales del proceso y en dos exitosas novelas de Delteil. La protagonista principal, Renée Jeanne, Marie, Maria, Renée Maria o simplemente Falconetti (para mí eternamente “la” Falconetti, que en 1946 iba a morir en Buenos Aires), convierte a su rostro desnudo de todo maquillaje en la máscara más conmovedora y humana del séptimo arte. Y la acompañan, entre otros actores ejemplares, desde Michel Simon hasta el inesperadamente bello y joven, y también trágicamente expresivo, incluso de sí mismo, Antonin Artaud.

Que la fotografía consagre asimismo como maestro indiscutible al polaco Rudolph Matté (¿cómo olvidar La dama de Shangai o Gilda?), o que hasta el vestuario –no menos despojado y expresivo que los rostros-- se deba a quien iba a ser primera ilustradora de Paul Éluard y paradigmática pintora surrealista: Valentine Hugo, son detalles, en este caso nunca apenas “técnicos”. (Siempre hay poesía en el gran cine, poesía que no necesita ser escrita.)

Los especialistas de todos los tiempos han incluido a La pasión de Juana de Arco ente los diez mejores filmes del planeta. (Yo mismo acabo de hacerlo, en una encuesta colombiana.) Y sin embargo, al mismo tiempo que Europa seguía utilizando el cine mudo para esta obra genial, ya Hollywood había lanzado poco antes, en octubre de 1927, el primer corto parlante sobre un cantante de jazz, que había deslumbrado a USA con esta única frase: “¡Y aún no han escuchado nada!”. Lamento desmentirla: son quienes no conocen La pasión de Juana de Arco los que todavía no han visto nada.