Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Rodolfo Alonso | Autores |

Juan José Saer con Rodolfo Alonso

En el aura de Saer

Por Rodolfo Alonso *

Publicado en "Página/12", de Buenos Aires

.. .. .. .. .. .

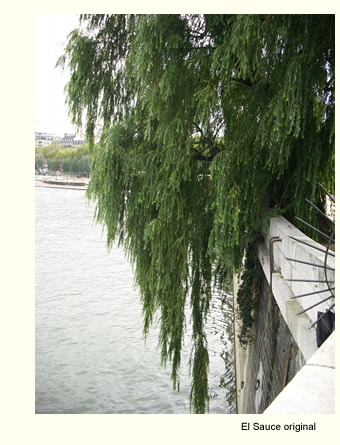

Esta historia no comienza con esas líneas perdidas, casi tangenciales, de aquel libro inicialmente por encargo que él supo convertir en texto clave para cualquier argentino honrado: “El río sin orillas”, donde Juan José Saer (1937-2005) alude de sopetón, como al pasar, a cierto sauce que visitaba en forma asidua, a orillas del Sena, en una esquina detrás de Nôtre Dame. Para entonces ya lo habíamos perdido, recientemente, y esa fidelidad suya a orígenes que me fue dado compartir, esa inesperada presencia tan activa del árbol que más ama el agua me conmovió superando, con mucho, los alcances del concepto metáfora.

Nacido en la pequeña Serodino, de inmigrantes sirios (a los que precisamente dedica “Un río sin orillas”), la llegada del niño Saer a la ciudad de Santa Fe se me hace como la de aquellos jóvenes protagonistas campesinos de Cesare Pavese (él mismo nacido en la casi aldea de Santo Stefano Belbo) que imaginaban rutilante a Turín. Pero la ciudad de Santa Fe está implantada en eso que llamamos Litoral, mucho más que región un mundo de aguas y aguas que se entrecruzan a orillas de las enormes “aguas varonas”  del río Paraná, al que da la cara desde enfrente otra capital homónima, la de Entre Ríos. Pero todo ese mundo de aguas, de luz, de verdes, donde el sauce se inclina para mojar las hojas de sus largas ramas en la eterna corriente, constituye un universo de peculiares intensidades y fecundos matices, al cual sin duda alude, en absoluto retóricamente, el primer título de Saer: “En la zona”.

del río Paraná, al que da la cara desde enfrente otra capital homónima, la de Entre Ríos. Pero todo ese mundo de aguas, de luz, de verdes, donde el sauce se inclina para mojar las hojas de sus largas ramas en la eterna corriente, constituye un universo de peculiares intensidades y fecundos matices, al cual sin duda alude, en absoluto retóricamente, el primer título de Saer: “En la zona”.

No menos hijo de inmigrantes, nacido porteño pero ya desde niño orgánicamente compelido a conocer la mayor parte del país en que me habían hecho nacer, llegué a esos lares de la mano de otro santafesino, Paco Urondo, algo mayor que yo y con el cual compartíamos entonces una intensa amistad, y también la aventura de una singular revista de vanguardia: “poesía buenos aires”. Así me tocó conocer a Hugo Gola, a un casi niño y ya algo rezongón Juan José Saer y, cruzando en los lanchones el ancho lomo del Paraná, descubrir en su Paraná del otro lado al inefable Juan L. Ortiz, mucho más que el poeta de esas aguas, de esos ríos, la prueba viviente de aquello con que nos emocionaba Tristan Tzara: “hacer de la poesía una manera de vivir”.

El sauce entonces, bellamente emblemático, de tan tierna y discreta y límpida grandeza, bien podía encarnar como símbolo, como mito, sin duda a todo eso. Y permítanme recaer en la irremisible obviedad: “En el aura del sauce” bautizó nada menos que Juan L. Ortiz, a la primera edición de su poesía completa.

Aquel sucinto apunte de Saer, entonces, ese indicio de lo que para él significaba, de infancia a infancia, de lo que para su ser más profundo investía ese sauce que descubrió inclinando, o más bien derramando sobre el Sena su cabellera verde, me llevó a buscarlo, a buscarlos: a él y a ese prójimo árbol, durante el primer viaje que me tocó hacer a París, con la irrefrenable ansiedad de imaginarme compartiendo todavía con él algo tan inefable como hondo. Y cuando lo encontré exactamente donde dijo, detrás de Nôtre Dame, y lo descubrí tan alto y amplio y bello, con su verde cabellera bien hundida en el Sena, casi pierdo el avión porque no podía despegarme del bistró Esmeralda, que le está haciendo esquina, como si la sombra del querido Juani fuera a venir a encontrarme, caminando por la vereda de enfrente, hacia el sauce, junto a las rejas del jardín posterior que continúan el enorme paredón gris de Nôtre Dame, buscando aquella luz de infancia que nos dio, hasta a mí, porteño claro, el Litoral. ¿O es que el Mar Dulce, el río sin orillas, el Río de la Plata, no se hace mezclando al Paraná y al Uruguay? Donde los sauces brillan en su luz que canta.

Pero esta historia como suele ocurrir no concluyó así. Uno o dos años después, otra vez en París, lo primero que se me ocurrió fue ir a reencontrarme con el sauce de Saer sobre el Sena. Llegué al bistró Esmeralda, miré hacia donde había estado, y sólo encontré el vacío. De inmediato sentí el dolor de una ardiente injusticia, de una infamia ultrajante. Al balbuceo entrecortado de mis preguntas, nadie supo responder con alguna exactitud. No sé entonces si el culpable fue la acostumbrada desidia municipal o la supuesta razón científica. Sólo sé que el ancho muñón liso como de guillotina donde había estado el bello árbol, que yo vi y fotografié pleno de vida, desbordante de vida, era enmarcado por el mismo cielo donde París había permitido erigirse al único rascacielos que, por ahora, ofende su perspectiva. Los dioses ciegan a los que quieren perder. Y la luz de ese sauce sólo intenta cantar ahora en ciertas líneas de poesía y en algunos testimonios fotográficos.

Para consolarme, quizás, me dijeron que los sauces reviven, rebrotan, aún de esos muñones burdamente talados. Confiemos entonces, consolémonos, con otra luz, no menos inefable y no menos orgánica: la de la resiliencia. O que acaso, también, ¿por qué no?, hasta los burócratas replanten sauces jóvenes. Así sea.

* Poeta, traductor y ensayista argentino.