Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Rodrigo Arriagada-Zubieta | Francisco Marín–Naritelli | Autores |

Poeta Arriagada-Zubieta:

“El interés por la poesía chilena en el mundo es menor del que pensamos»

Por Francisco Marín–Naritelli

Publicado en Cine y Literatura, 25 de agosto 2020

.. .. .. .. ..

Difícil es encontrar en estos días a un escritor nacional que asuma el riesgo de especular y de pensar en torno a la disciplina literaria —y de las claves de su cultivo, desde luego— sin complejos y con absoluta libertad y prescindencia hacia un vulgar compromiso político, dicho esto en el sentido estético (y plástico) del término. Pues bien, eso hicimos en esta entrevista con el autor viñamarino hoy afincado en la medieval y bella Toledo, mientras prepara su tesis doctoral inspirada en el semidiós inmortal, Enrique Lihn Carrasco.

“En la memoria todo es un cuarto oscuro que retiene el aire frío de lo ausente”.

Rodrigo Arriagada-Zubieta

Rodrigo Arriagada- Zubieta (Viña del Mar, 1982) es poeta, crítico y traductor. Sus poemas han sido publicados en Argentina, Perú, México, Estados Unidos, España e Italia, entre otros países.

Actualmente se encuentra en la medieval ciudad ibérica de Toledo, cursando sus estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, y trabajando en una tesis inspirada en la obra del poeta Enrique Lihn con el fin de graduarse.

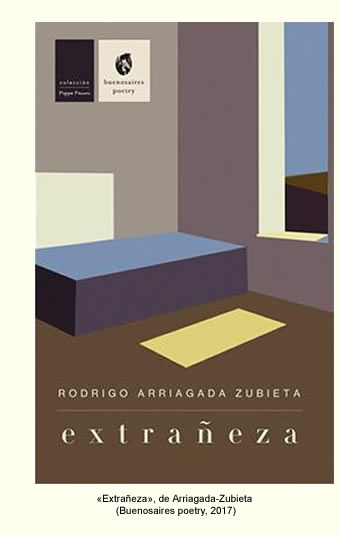

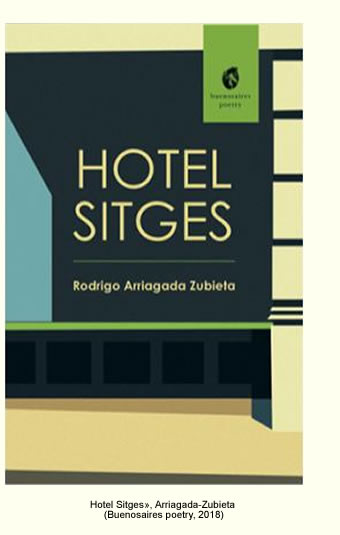

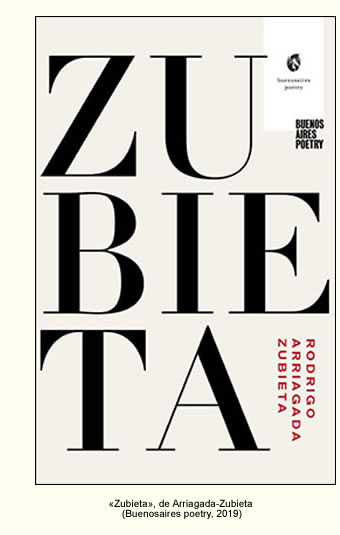

En esta entrevista el autor nacional dialogó con el Diario Cine y Literatura en torno a su trilogía versicular conformada por los volúmenes de Extrañeza (2017), Hotel Sitges (2018) y Zubieta (2019), publicados por la revista y editorial trasandina Buenos Aires Poetry, de la cual forma parte, asimismo, como director responsable de la aclamada colección Pippa Passes.

Conversamos con Arriagada–Zubieta, además, acerca de su quehacer poético, de las topografías mentales, sobre el concepto de chilenidad en su condición de viñamarino cosmopolita —pero hincha fanático del Santiago Wanderers de Valparaíso—, de su pasión por El Greco, de las novedades que se aproximan en su bibliografía y por supuesto que de la pandémica contingencia tanto europea como local.

«Neruda comparaba Toledo con Valparaíso»

—¿Crees que la poesía es una defensa (del sujeto) o más bien una ofensiva (arte poética)?

—Creo en una poesía que se afirma en la imagen, pero en una imagen que ya no tiene el valor de símbolo de otra cosa y que existe a la ofensiva, esto es, una imagen que se resiste a ser inteligible y que no tiene necesariamente valor de realidad. No hay nada más aborrecido por la sociedad burguesa que no poder comprender y yo comienzo mi proyecto con la premisa de que todo es suplantación. Realizo, por tanto, una poesía que se resiste al consumo inmediato.

En cierto sentido, mi poesía es una investigación sobre la irrealidad de la realidad, pero no en el modo de la ironía o la clausura de los grandes metarelatos, como ya la practicaron Parra, Beckett, Lihn, Borges o la deconstrucción filosófica. Se trata de una creación esmerada en hacer perder al lector evidencias cognoscitivas a través de disonancias que obligan a la relectura de los poemas.

Una poesía poética —me perdonarás la tautología— que rechaza el reconocimiento fácil, especular, o que niega hacerse eco de consignas políticas o de situarse en la comodidad de la reproducción de los lenguajes de la calle o los tribales. Pienso que el interés que pueda suscitar mi obra en cierto público se enmarca en esa diferencia radical, en la práctica de una poesía que es hermética, pero que produce una comunicación por la vía de la perplejidad ante el objeto (“real”) que se ausenta, mediante las dislocaciones que busco producir en el lenguaje y en la mente de un potencial lector.

—¿Qué relación hay entre tu poesía y los territorios donde habitas? Santiago Centro, Plaza Yungay, San Telmo, parece evidente. También hay un poema sobre Toledo, inédito perteneciente a El Greco y publicado en Buenos Aires Poetry, pero no desde la mirada del observador–distante–pasajero, sino desde, quizás, un genealogista o un nuevo fabulador que inspecciona críticamente la ciudad como un espacio orgánico.

—La relación se da a través de la imagen. Pienso el arte como un campo de batalla y un experimento antropológico, donde se libera un combate por las representaciones del mundo. Mirar ciudades es esencial en ese sentido, porque permite problematizar la inmediatez de lo aparente e introducir una diferencia que es la poesía en sí misma, una diferencia que vuelve al mundo parcialmente opaco. Este es un gesto político, por cierto, y crítico. Pero no en el sentido de explícita tematización propagandística, como ocurre en cierta poesía. En la Trilogía la relación es cambiante, va desde una ciudad que no se nombra hasta hacer explícito Santiago en Zubieta.

Yo volví a irme de Chile el 15 de octubre de 2019, tres días antes del estallido social. Fue una decisión. Mi relación con la ciudad nunca se dio de manera natural y sucumbí de algún modo a su exceso. Ahora resido en Toledo, que es una ciudad medieval, y vivo a orillas del Río Tajo. Acá he podido vivir de modo mucho más orgánico con el entorno y he vuelto a relacionarme con la naturaleza, cosa que no hacía desde pequeño, cuando vivía cerca de la laguna Sausalito, en Viña. Lo importante es que la relación con la ciudad puede perfectamente exteriorizarse en la escritura. Santiago me costó mucho aprehenderla.

Algunos que han escrito sobre Zubieta notan que hay un flâneur imposible que mira desde arriba, que se relaciona de modo indirecto con el espacio público. Esa aprehensión dificultosa permite que los poemas sean largos, torrenciales, como si no se acabara de poder decir lo que se ve. Quizás eso que se identifica con “Chile, país de poetas”, tenga que ver con una serie de significaciones que deban cubrirse con un tejido de imágenes de una realidad insoportable, porque hay un espacio arbitrario e impostado que no acabamos de entender.

En mi libro escrito en Toledo, que finalicé hace un par de meses, el verso tiende a hacerse algo más conciso en algunos poemas. Esta ciudad tiene una gran historia y se puede comprender parte de ella a través de la figura de El Greco. Estuve varios meses investigando materiales de la Biblioteca de Castila- La Mancha antes de escribir. La relación de escritores con Toledo se ha dado históricamente mejor desde la crónica que desde la poesía como género. También sirvió de inspiración para los surrealistas. Buñuel fundó la Orden de Toledo junto a Lorca, Dalí y Alberti. Pero la idea programática de ellos era venir de noche y dejarse sorprender borrachos por la imaginería gótica. Neruda también solía venir con algunos de ellos y  comparaba Toledo con Valparaíso.

comparaba Toledo con Valparaíso.

A mí me interesó repensar el paisaje que vio El Greco. Algunos atribuyen su arte a un desequilibrio mental. Es un pintor de espectros, de borrones y creo que en eso encontré un punto de vista compartido que pudiese funcionar con mi modo de escribir. Haya sido un loco o no —que es irrelevante— lo cierto es que El Greco fue un genio caprichoso; pintó como quiso y se adelantó a todas las tendencias del siglo XX. De hecho, recién fue apreciado en el siglo XIX gracias a los franceses, los españoles no lo comprendieron. Además de su figura, el libro tematiza la locura, y las representaciones medievales de la primavera, a través de reescrituras de algunos Carmina Burana.

Lo importante de estar acá es que el paisaje mismo me permitió nombrar de modo más conciso algunas realidades, captar el movimiento de las nubes, mirar los cuadros de El Greco directamente, ver la imaginería cristiana en la arquitectura, conocer algunas flores. Pero sobre todo me permitió entender que cuando tienes una tradición a mano puedes trabajar con mayor facilidad, con significados que están a la mano y que puedes redefinirlos desde una perspectiva simbólica y crítica para la actualidad.

«Chile es una posibilidad visionaria»

—Pienso en este verso: “Yo soy el reflujo donde comienza a envenenarse el mar” del poema «Señales de vida» de Zubieta o bien en este: “Somos desapasionados fantasmas de viejas destrucciones, / el coito de las sombras penetrándose a distancia” del poema «Love Is Colder Than Death» del libro Extrañeza. Hay cierto ímpetu luctuoso, trágico y simbólico, ¿algo del Neruda de las Residencias?

—Neruda de las Residencias es un punto obligado de la tradición latinoamericana. Es un libro que releo cada cierto tiempo. Lo que me interesa es cómo ahí la poesía brota en una incesante destrucción, con una vocación de caos. Un espacio donde se desgastan los seres y las cosas, una agonía que ocurre en el tiempo y no en la Historia. Luego, ya sabemos, Neruda descubre que la Historia también puede ser apocalíptica, si se corresponde con un orden natural y cósmico, y ahí comienza esa tendencia enumerativa que Borges parodia en el cuento «El Aleph». Ese afán de inventario no me interesa. Pero sí las Residencias.

Puede que mi relación con Neruda esté filtrada por Rimbaud y Baudelaire, y que se represente a través de cierta plasticidad que nace de la oscuridad de asociaciones disonantes. En lengua española nadie hizo eso mejor que Neruda. Pero es un recurso expresivo desde Las flores del mal. Me atrae cierto tipo de poema al que concurre la complicación de lo expresado con cierta rotundidad y que intenta destruir el orden y la coherencia.

—Pienso en este verso: “Mugre en la bandera chilena /izada en blanco y negro /en los paseos peatonales”, ¿la chilenidad es un asunto problemático a propósito de tu poesía?

—Pienso en este verso: “Mugre en la bandera chilena /izada en blanco y negro /en los paseos peatonales”, ¿la chilenidad es un asunto problemático a propósito de tu poesía?

—Al igual que Raúl Ruiz pienso que Chile, al volverse tan neoliberal, se volvió un país abstracto y, por lo tanto, creo legítimo dudar de su existencia. Chile está incorporado así en mi obra, con cierta difusión ontológica, Santiago es un collage surrealista en Zubieta. Nicanor decía que Chile era apenas un paisaje. Yo digo que Chile es una posibilidad visionaria.

—El poema «Trovar» dice: “Cuando aparezca mi tropa / de trovadores / construiremos una fortaleza”, ¿dónde los hallaremos? ¿Dónde están? ¿O solo hay narcisos con espejos engañosos?

—El poema está dedicado a mi amigo, el poeta argentino Juan Arabia. Es uno de los grandes poetas de la actualidad, de quien puedo decir es Il miglior fabbro, como dijo Eliot sobre Pound, invocando a Dante. Creo que ahí está mi tropa. Y por ahora basta.

«Las editoriales independientes están siendo muy elogiosas con sus propios autores»

—El dicho reza que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué ocurre con tu obra en nuestro país?

—No pienso mucho en eso, la verdad. En lo que respecta a la poesía y quizás en relación a todo, los chilenos tenemos el defecto ominoso de que sólo sabemos hablar de Chile. Es algo que he podido notar viviendo en el extranjero. Ocurre, entonces, que yo no vivo en Chile, pero tampoco creo que ningún poeta de mi generación tenga muy claro qué pasa con la recepción de sus libros. En nuestro país el público lector parecen ser los mismos poetas. La academia, por su parte, está muy lejos, mientras que las editoriales independientes están siendo muy elogiosas con sus propios autores.

El interés por la poesía chilena en el mundo es menor del que pensamos. La gente lee las novelas de Bolaño y conoce a Neruda, a la Mistral, a Parra, un poco a Teillier y a Lihn. Pero también hay que entender que la gente lee poetas cubanos, mexicanos, colombianos y argentinos en la misma proporción que a los poetas de Chile. Es algo que pude comprobar estadísticamente, trabajando en Buenos Aires Poetry, que tiene más de 70 mil lectores. De todos modos, y volviendo al inicio, yo recién publiqué el primer libro de la Trilogía en 2017, y lo hice desde fuera, desde Argentina. En estos tres o cuatro años, apenas viví en Chile diez meses y no hice gestos de autopromoción.

Yo creo que el proceso de lectura de mis poemas será paulatino y acorde al interés que pueda generar  ese tipo de escritura. Hay que considerar también que recién este año fui publicado por primera vez en Chile. Se trata de una antología de mi trabajo que salió por la Editorial Santiago Inédito, y que tiene por título Una temporada en la cabeza. Entiendo que debiera salir otra en 2020, por Editorial Plaza de Letras. Quizás después de eso pueda responder mejor a esta pregunta.

ese tipo de escritura. Hay que considerar también que recién este año fui publicado por primera vez en Chile. Se trata de una antología de mi trabajo que salió por la Editorial Santiago Inédito, y que tiene por título Una temporada en la cabeza. Entiendo que debiera salir otra en 2020, por Editorial Plaza de Letras. Quizás después de eso pueda responder mejor a esta pregunta.

De todos modos, mis tres libros han circulado bien por varios países, y ahora también un adelanto del cuarto. Me pone muy contento el hecho de que me escriba gente de México, Cuba, España, Italia, Colombia, Argentina y de Chile también, por cierto, para simplemente decirme que me han leído y les ha gustado. Es preferible ser profeta en tierra de nadie, pero de todos, la verdad.

—¿Qué rol tiene el poeta o la poesía en un mundo tan complejo, pandémico y casi apocalíptico como el de hoy?

—La poesía interviene en el mundo sólo en la medida en que nos hace visible la misma posibilidad de decir. En ese sentido la poesía y el lenguaje —desde Baudelaire y luego con Rimbaud— deben enfrentarse a lo desconocido. Lo anterior quiere decir adentrarse al fondo para arrebatar a cada época su luz: eso significaba ser absolutamente moderno. La palabra debe ir delante de la acción, dijo Rimbaud, y en cierto modo creo que ese mandato llegó a su máxima plenitud con Mallarmé para cancelarse —fatalmente— con el error de Breton de confundirlo con el imperativo de “cambiar el mundo”.

La poesía cedió, de ese modo, terreno a la política. Se puede hacer poesía política de maneras mucho más sutiles, conservando el estatuto de arte de la poesía en primer plano. Pienso similar a Gottfried Ben en esta materia, cuando señala en una entrevista que subsumir la función de la poesía a la de cambiar el mundo implicaría escribir sobre el parlamento, interesarse en los asuntos municipales o en la venta de terrenos, por ejemplo.

La poesía puede enseñarle a la humanidad —parafraseando a Benn— lo siguiente: tú eres así y no serás jamás otra; así vives, así has vivido, así vivirás siempre. Se trata, en definitiva, de asumir una derrota que se ubica en ese momento donde la palabra queda a solas con su propia lucidez: una especie de suspensión del tiempo, esa es la última posibilidad de la palabra y, por lo mismo, la causa de su intrascendencia. Pero atestiguar esa derrota es el rol del poeta.