Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Roberto Bolaño | Autores |

El (primer) desencuentro Aira / Bolaño

Crónica de una no relación

Por Juan Tallón

Revista Buensalvaje, N°1, Costa Rica

.. .. .. .. ..

Hablando de Roberto Bolaño, César Aira me contó dos cosas una noche de 2008 en Santander. Me extrañaron ambas. Primero me sorprendió que no hubiese leído al escritor chileno. ¿Por qué? ¿Qué escritor no leía a Bolaño? No digo las obras completas, lo que no deja de ser empachoso, pero una novela, siquiera un relato, sería lo normal. En César, lector de profesión, lo normal incluso seria poco. Le gusta decir que nunca ha tenido tiempo de trabajar porque necesita tiempo para leer. Parecería raro que en este escenario no encontrase una tarde -siquiera media tarde, una madrugada, una conferencia de Vargas Llosa- para despachar una de esas pequeñas novelas que facturaba Bolaño febrilmente, como si trabajase no tanto con la literatura como con un horno de pan. Aria, quiero decir, es ante todo un lector. Lógicamente también escribe. No puedo decir cuántas novelas lleva publicadas. Sesenta, setenta, imposible acertar. Tampoco, sospecho, él conoce el número. Nadie sabe cual es la última novela de César Aira porque puede publicar tres o cuatro libros en distintas editoriales al mismo tiempo.

Pero no solo escribe: traduce. Está especializado, como él mismo confiesa, en la traducción de libros malos pero simultáneamente best-sellers. Son los que están mejor pagados. A modo de anécdota, hace algunos años, revolviendo en la librería Más Puro Verso de Montevideo, adonde acudí para verme con Mario Levrero, hallé en una estantería una colección de libros de Stephen King. En su día había leído algunas cosas de este autor, en la medida que también había consultado algunas revistas de pornografía o escuchado sin parar los discos de ABBA. Tomé entre las manos Misery, en una edición de diciembre de 2009, y ví con sorpresa que estaba traducida por César Aira.

Con este panorama, me resultaba extrañísimo que no encontrase un hueco para leer a Bolaño. Si era necesario a escondidas, en el cuarto de baño, en un curso dictado por Luis Sepúlveda «Yo soy un escritor -acostumbra afirmar- que escribe para que lo dejen seguir leyendo». ¿Por qué diablos, entonces, no había leído a Bolaño?

Qué raro. Desde hace algunos años todos los escritores leen su obra. Como Roberto Arlt o Thomas Bernhard o Cortázar o William Faulkner o Robert Walser o David Foster Wallace o John Banville o Coetzee o Vila-Matas, también él se había convertido en un escritor para ser leído por escritores. A casi todos -decir todos sonaría inexacto- les parecía una figura gigante, en especial después de Los detectives salvajes, su muerte prematura y la publicación póstuma de 2666. La sombra de aquel escritor chileno, cada vez más larga y ancha, abarcaba más y más lectores. En alguna medida era uno de los grandes. Y hay que leer a los grandes. Antes o después.

César no lo leyó. He dicho que me extrañó. Y ahora añado que solo temporalmente. Pronto dejé de ver algo raro -parcial y relativamente, he de decir- en aquel hueco que se advertía en las lecturas de Aira ¿Cuándo dejó de extrañarme?: en el momento en que recordé su opinión sobre Vargas Llosa, Donoso, Neruda, Sábato, García Márquez o Julio Cortázar, y su teoría sobre la necesidad de discutir los grandes consensos. No hay más que acudir a su Diccionario de autores

latinoamericanos.

La narrativa de Vargas Llosa, una vez recompuesto «el rompecabezas que arma con varios relatos paralelos, es estrictamente realista». En cuanto a Sábato, «su falta central es la inadecuación entre su personalidad y sus intenciones estéticas. Sobre su robusto sentido común, sobre sus ideas convencionales y políticamente correctas, es imposible ajustar pretensiones de escritor maldito o endemoniado o tan siquiera angustiado». La hojarasca, de García Márquez, es un «ejercicio faulkneriano algo débil»; La mala hora, «una crónica aldeana a lo Faulkner pero escrita en el estilo de Hemingway»; y Cien años de soledad, «un colosal éxito de crítica y ventas». ¿Julio Cortázar? César piensa que su primer y ultimo libro son intercambiables, aunque es mucho mejor el primero. Era un hecho extendido -y polémico- el rechazo que la lectura de Cortázar le producía como nombre infalible. Lejos de ser un genio, según César, no resistía segundas lecturas. Leído en la juventud, hechizaba. Pero, con el tiempo, todo eso se rompía como una pompa de jabón, como un cántaro que va muchas veces a la fuente.

Bolaño, respecto de Cortázar, tenia una opinión distinta pero no muy diferente. «Aunque me estuviese muriendo de hambre -decía- no aceptaría ni la más mínima limosna del Boom, aunque hay escritores muy buenos que releo a menudo». Bioy Casares y Cortázar. Sin embargo, igual que Aira, se inclinaba por Borges. A Cortázar, por cierto, lo conoció en México, habló con él en la calle, muy poco, mientras el argentino y Carlos Fuentes aguardaban un taxi. Ambos iban con sus respectivas mujeres. Bolaño iba con un grupo de amigos que parecían mendigos. «A Borges -contaba- no lo conocí, pero es el autor que más releo. Y el que más me ha enseñado».

*

Hasta aquel día en Santander, ignoraba si en algún momento Bolaño había leído a César Aira. Algo me decía que si. Curiosamente, lo mismo que me decía que César había leído de forma exhaustiva a Bolaño. Supuse que sí, por suponer algo. En todo caso, había una falta total de intersección entre las obras de ambos escritores. Aquellas existencias paralelas, no cruzadas, incumbían no solo a su literatura. A sus vidas también les faltó un cruce donde encontrarse. Aunque solo de milagro. Aquí mencionaré la segunda cosa que me relató César y que me provocó extrañeza. Habían estado a punto de conocerse varias veces, pero en todas ellas algo fallaba. Hasta en tres ocasiones se frustró la expectativa. Si se conociesen personalmente, tal vez intercambiarían libros que, siquiera por compromiso, acabarían leyendo en algún momento. Pero faltó la intersección. Todo entre ellos discurría en paralelo, cerca pero a distancia.

César me intrigó. ¿Por qué no fue posible llegar a conocerse? ¿Qué faltó? ¿O qué sobró? El mundo literario está infectado de congresos, presentaciones, ferias, debates, mesas redondas, cuadradas, alargadas, cientos de eventos en los que, una vez que se forma parte del sistema, uno acaba coincidiendo, a lo largo de los años, con todo el mundo en algún momento. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué siempre casi coincidieron, pero finalmente cualquier posibilidad se iba abajo? ¿Se evitaban conscientemente? ¿Sabían algo, lo ocultaban y nos hacían creer que el azar actuaba en contra mismo de un encuentro fortuito?

*

Lógicamente, se conocían a través de referencias. Además de los medios de comunicación, amigos comunes le hablaban a César de Roberto, y a este de aquel. Sus carreras literarias estaban lo suficientemente consolidadas como para habitar en la boca de otros escritores. Salvo excepciones, César recibía comentarios elogiosos de la obra de Bolaño. Alguna vez oyó decir que se sobrevaloraba su obra, que un lobby editorial se ocultaba tras esa veneración, pero resultó una impresión tan episódica que no es capaz de recordar la boca de la que salió. Lo normal era escuchar elogios relativos a la épica personal de quien penó durante años en el límite de la miseria -Bolaño ejerció de vendimiador, friegaplatos, vigilante nocturno, motociclista sin renunciar a hacer de la literatura una obcecación diaria, su abismo. «Cuando empecé a escribir -contaba-, el afán de ser poeta era una apuesta a vida o muerte»

A veces sentía la curiosidad de leerlo. No era una curiosidad imperiosa. Incisiva. Ni siquiera lo suficientemente fuerte como para adelantarse en la fila de lecturas que se formaban delante de él. Una curiosidad, digamos, presumida, de temporada, más convencida por fuera que por dentro. Antes o después el impulso decaía, se iba, como cuando nos damos cuenta de que aguardamos por alguien que va a fallar a la cita. Vivir alejado lo más posible del circo literario contribuía a tener noticias nada más que esporádicas.

Un día Alan Pauls le habló de un cuento de Bolaño titulado «EI gaucho insufrible», hermanado con «El sur», de Borges. El propio Bolaño hacía referencia en su relato a este cuento de Borges por el que César Aira sentía devoción. Esa vez fue quizá la que estuvo más cerca de leer a Bolaño. Aquello ocurrió en Rosario en 2004, cuando el escritor chileno ya había fallecido. Sopesó acudir inmediatamente a una librería y adquirir el libro donde se incluía el relato. Fue como sentir, de súbito, ganas de orinar, unas ganas locas, urgentísimas, inaplazables. El impulso fue fuerte, sí, pero miró el reloj y advirtió que disponía del tiempo justo para acabar de preparar una conferencia que impartiría esa tarde en la Facultad de Letras. Al día siguiente, por la mañana, aguardaba por él un avión y, cuando estuvo en Buenos Aires, encontró otras lecturas haciendo cola. La curiosidad -las ganas de mear- desapareció durante el viaje.

*

1997 fue el año en que casi conoció a Bolaño por primera vez. Este había empezado a publicar no hacía mucho tiempo. Su primera novela, escrita en colaboración con Antoni García Porta, se tituló Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984). Lo sé porque la escritura en colaboración es uno de mis campos de investigación. La siguiente, escrita en solitario, tardaría algunos años en llegar.

No supo decirme César si viajó a España en marzo, en abril o en mayo. Sabe que no viajó en invierno. Aunque carece de relevancia. Sí recuerda que su estancia incluía Madrid y Barcelona. En Madrid se detenía para ver a Isabel Fernández, coordinadora del suplemento de literatura Babelia y su gran amiga en España. Visitar El Prado y algunas librerías completaba la tournée antes de saltar a Cataluña.

Dos días permanecería en Barcelona. La agenda era más bien apretada. Llegó a la ciudad un jueves por la mañana. En el aeropuerto lo esperaba Ignacio Echevarría, quien apostó por César cuando aún era «el secreto mejor guardado de la literatura argentina». Lo acompañaría al hotel y desde allí irían juntos a una comida con los organizadores de un simposio sobre literatura argentina actual. Allí se encontraría también conmigo, que me había desplazado el día anterior desde Grenoble. Esta es una de esas circunstancias que me sorprenden de esta historia de encuentros fracasados: la primera vez que casi se conocen, yo también estaba allí. A diferencia de César, yo sí había leído a Bolaño Y me deprimió.

Aira conocía a Echevarría desde hacia tres años. El crítico había firmado algunas de las reseñas de sus libros en España. No sin esfuerzo. Ignacio lo convenció de que participara en el simposio. César es remiso a abandonar su casa, su barrio, su ascensor, las baldosas de su acera, su paginita, la cadencia con la que lee. Están revestidos de un velo sagrado. No le gusta rasgarlo. Le supone un gran sacrificio romper con el hábito de bajar cada mañana al circuito de tres o cuatro cafés en los que, si todo va normal, llena una página diaria. Cuando pienso en su rutina, recuerdo el procedimiento con el que también escribe Claudio Magris. El escritor italiano sostiene que no puede escribir en casa. Necesita intimidad, y la cafetería, según él, representa el perfecto aislamiento: el sitio donde la soledad se verifica en medio de los demás.

«Total, dije que si», me contó por teléfono la noche que aceptó, mientras yo me entusiasmaba ante la oportunidad de volver a verlo. Quería saber sí yo también asistiría, de qué conferenciaría y de cuánto tiempo podríamos disponer para dedicarnos a comer gambas.

*

Barcelona fue el reencuentro de Aira con viejos conocidos. Pero eso no es lo relevante. Ni siquiera resultó relevante nuestra cena, las gambas, la última novelita de César o mi proyecto para publicar, junto con Benoît Peeters, un estudio sobre la escritura en colaboración. Nous est un autre, en evocación de Je est un autre de Rimbaud, podía ser, según Aira, un buen título.

La posibilidad de que Bolaño y César se conociesen la había expuesto Ignacio Echevarría en las conversaciones anteriores a que el argentino aceptara acudir a Barcelona. Si nos fiamos de Echevarría. Bolaño había mostrado interés en conocer a Aira en numerosas ocasiones. Al parecer, su obra le merecía adjetivos como «original» y «renovadora». En condiciones normales esa era una prueba manifiesta de que el chileno sí había leído al argentino. Pero en literatura las condiciones normales no existen. Lo que por supuesto no resta certeza al hecho de que en efecto sí lo leyera. Y además pormenorizadamente. Algunos de sus escritos así lo evidencian. Que yo pudiese comprobar. Bolaño habla de Aira en varias entrevistas y conferencias que posteriormente desembocaron en distintas publicaciones.

Citaré Entre paréntesis por lo mucho que llamó mi atención. Publicado en 2004, recoge artículos periodísticos y conferencias impartidas entre 1998 y 2003. «Derivas de la pesada» es un discurso dedicado a la literatura argentina posterior a Borges. Cada alusión a César Aira remite a una alusión previa a Osvaldo Lamborghini, en quien el primero reconoce a un maestro. Cito: «(...) Tan secreta como fue la vida de Lamborghini, que murió en Barcelona en 1985, si no recuerdo mal, y dejó como albacea literario a su discípulo más querido, César Aira, que viene a ser lo mismo que si una rata deja como albacea testamentario a un gato con hambre». Más adelante, añade: «Los amigos de Lamborghini están condenados a plagiarlo hasta la náusea, algo que supongo haría feliz al propio Lamborghini si pudiese verlos vomitar. También están condenados a escribir mal, pésimo, excepto Aira, que mantiene una prosa uniforme, gris, que en ocasiones, cuando es fiel a Lamborghini, cristaliza en obras memorables, como el cuento "Cecil Taylor" o la nouvelle Como me hice monja, pero que en su deriva neovanguardista y rousseliana (y absolutamente acrítica) la mayor parte de las veces sólo es aburrida. Prosa que se devora a sí misma sin solución de continuidad. Acritícismo que se traduce en la aceptación, con matices, ciertamente, de esa figura tropical que es la del escritor latinoamericano profesional, que siempre tiene una alabanza para quien se la pida».

Al parecer Bolaño leyó este discurso en varias ocasiones. Entre 1999 y 2000, el autor chileno escribió una serie de artículos periodísticos -recogidos también en Entre paréntesis- que primero publicó en Cataluña, a través del Diari de Girona, y posteriormente reprodujo en Chile desde las páginas de Las Últimas Noticias. Uno de ellos lleva el título de «El increíble César Aira». Y dice: «Si hay actualmente un escritor que escapa a todas las clasificaciones, ese es César Aira, argentino de Coronel Pringles, ciudad de la provincia de Buenos Aires que no tengo más remedio que aceptar como real, aunque parezca inventada por él, su hijo más ilustre, el hombre que ha escrito las palabras más lúcidas sobre la madre (un misterio verbal) y sobre el padre (una certeza geométrica), y cuya posición en la literatura actual en lengua española es tan complicada como lo fue la posición de Macedonio Fernández a principios de siglo.

«Digamos, para empezar, que Aira ha escrito uno de los mejores cinco cuentos que yo recuerde. El cuento se titula "Cecil Taylor", y lo recoge Juan Forn en una antología de literatura argentina. También es el autor de cuatro novelas memorables: Cómo me hice monja, donde narra su infancia: Ema, la cautiva, donde narra el lujo de los indios de la pampa; El congreso de literatura, donde narra un intento de clonación de Carlos Fuentes, y El llanto, donde narra una suerte de epifanía, o de insomnio».

A continuación viene una serie de anotaciones asépticas sobre las editoriales donde publica Aira, de manera que propongo saltar esa parte. Justo hasta aquí: «Sus novelas parecen la puesta en escena de las teorías de Gombrowicz, con una diferencia fundamental: el polaco era abad de un lujoso monasterio imaginario, mientras que Aira es monja o novicia de las Hermanas Descalzas del Verbo. En ocasiones recuerda a Roussel (el Roussel de rodillas en bañera roja), pero el único escritor actual con el que se puede comparar es el barcelonés Enrique Vila-Matas."

Y finaliza. "Aira es un excéntrico, pero también es uno de los dos o tres o cuatro mejores escritores de hoy en lengua española».

Es evidente que Bolaño había leído a César Aira. Ya no hacía falta que lo asegurase Echevarría. De hecho, que lo asegurase Echevarría no garantizaba nada. No es que me resista a fiarme de él, pero la falta de conexiones entre Bolaño y Aira, después de muchos años consagrados a la literatura, se me presentaba cada vez menos como una cadena de casualidades frustradas y más como un caso en el que existía una oscura y enigmática batería de razones conjuradas para que jamás tuviese lugar el encuentro. ¿Se evitaban? ¿Se odiaban secretamente? ¿Se habían conocido, de espaldas a la humanidad, en una etapa anterior, y algo penoso los había separado para siempre? Es más: ¿se habían leído mutuamente y, mientras Bolaño admitía esa lectura, César callaba? Y, sí era así, ¿por qué? ¿Qué había realmente entre ellos? ¿Cuándo implosionó todo?

Una semana antes de tornar el avión y presentarse en España, todavía le habló Ignacio a César de lo atractivo de un encuentro Aira-Bolaño. La literatura hispanoamericana, según su propia exageración, permitía pocos encuentros de esa categoría. Ya eran dos grandes. Con el tiempo lo serían más todavía. Salvando la coincidencia de algunas vacas sagradas con algunos dinosaurios, que si en su momento tuvo interés ahora carecía de novedad, un encuentro entre César y Roberto crearía cierta leyenda. Ignacio se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ser testigo. Organizaría una cena, tomarían unas copas, se acostarían al amanecer. Se caerían bien. Fructificaría algo, no sabia cómo llamarle, pero podría ser la antesala de la amistad. Toda esta serie de pronósticos -los reproduzco como recuerdo oírselos narrar a mi amigo- acabó por hacer pensar a César que habría un encuentro y que este causaría admiración en él. Y, después, continuó leyendo a otros autores.

Por fin Aira llegó a España. En Madrid cumplió con sus compromisos, se vio con Isabel, quien acudió al encuentro acompañada de Rafael Conté y Ernesto Ayala-Dip, ambos respetados críticos de Babelia. Ahí tuvo César la primera noticia de que Ayala-Dip era argentino.

Al día siguiente se trasladó a Barcelona. «En pleno vuelo pensé en Bolaño». me contó César. «Me iba a presentar delante de él no habiendo leído una triste frase suya». No era excusa, bromeé, para no encomiar su obra. Y le recordé a Óscar Wilde, quien afirmaba que nunca leía un libro del que debiese hacer una reseña. Despertaba sus prejuicios. César preguntó por qué Wilde era el autor del setenta y cinco por ciento de las citas. Yo no pude callar que, antes que él, Dorothy Parker había dicho que cada vez que se le ocurría una frase magnifica sospechaba que ya la había escrito Óscar Wilde. Y cambiamos de tema. Recuperamos la imagen de César dentro del avión, a doce mil pies de altura, pensando en Bolaño. ¿Cómo seria? ¿Afable? ¿Presumido? ¿Un cretino? ¿Humilde?' ¿Brillante? ¿Tímido? ¿O, al contrario, altivo y comunicativo'? Todo se revelaría en poco tiempo. Es más: en realidad, no se revelaría. Esa noche, en los círculos que se forman al finalizar una conferencia, César se vio frente a Ignacio Echevarría y, ante la desgana que había avivado en su humor el conferenciante, buscó lejos de allí tema para conversar. «Me vino a la cabeza y le pregunté si iba a conocer hoy a Bolaño». Ignacio lo miró con cara de «¿no te lo he dicho?» y le explicó cómo dos días atrás Roberto Bolaño había partido hacia Buenos Aires en compañía de Enrique Vila-Matas, tras aceptar a última hora la participación en una mesa redonda sobre la narrativa hispanoamericana. Al carajo su encuentro. «Es una lástima».

Lo era. Pero habría más lástimas, más carajos. Esta fue simplemente la primera ocasión en que una extraña casualidad los separaba. Aunque solo en apariencia. Tan pequeño para unos encuentros, el mundo semejaba una pampa interminable para otros. La relación del hombre con el planeta alcanzaba ya para entonces la escala y la comodidad desde la que todo puede hacerse sentado en el sofá de casa, frente a un ordenador. Todo se ha vuelto pequeño y transportable a manos del individuo Nada estaba lejos, ni se ocultaba, ni dejaba de entrar en una agenda electrónica. Pero en cambio Aira y Bolaño habitaban dimensiones inconexas. Había tropezado con Fogwill en lugares del mundo que ninguno de los dos sabia que existían; a Piglía lo había encontrado en una feria del libro en Ecuador a la que no habían sido invitados ninguno de los dos; aún más: se dio de bruces con Sylvia lparraguírre mientras tomaba unas vacaciones en la librería Jillien de Ginebra, siguiendo unas huellas dejadas por Borges. En cambio, con Bolaño no iba a encontrarse ni planificando el encuentro a conciencia. Tal vez uno de los dos estaba muerto y ahí radicaba la dificultad para tener una entrevista en condiciones.

* * *

Juan Tallón (Ourense, 1975), narrador español de origen gallego. Tres libros componen su obra: La pregunta perfecta. Fin de poema y El váter de Onetti. «El (primer) desencuentro Aira-Bolaño». originalmente escrito en gallego, fue traducido al castellano por el propio autor. Esta es la primera vez que se publica en español.

* * *

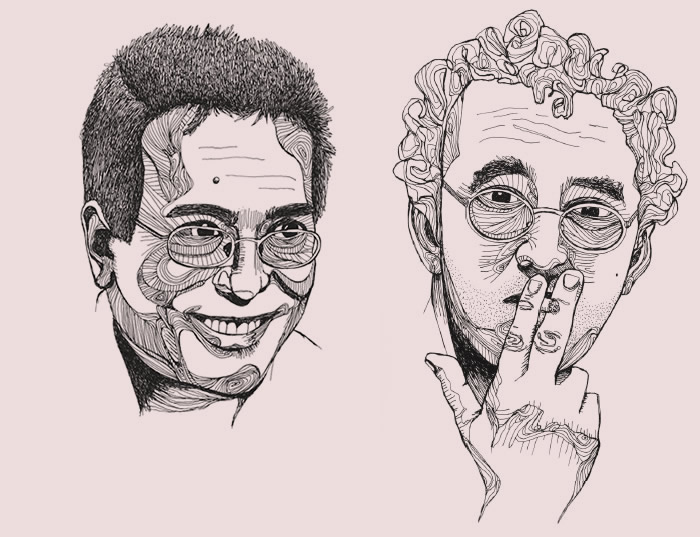

Ilustración: María Zuñiga Mena