Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Roberto Castillo Sandoval | Ignacio Álvarez | Autores |

CASTILLO SANDOVAL, ROBERTO.

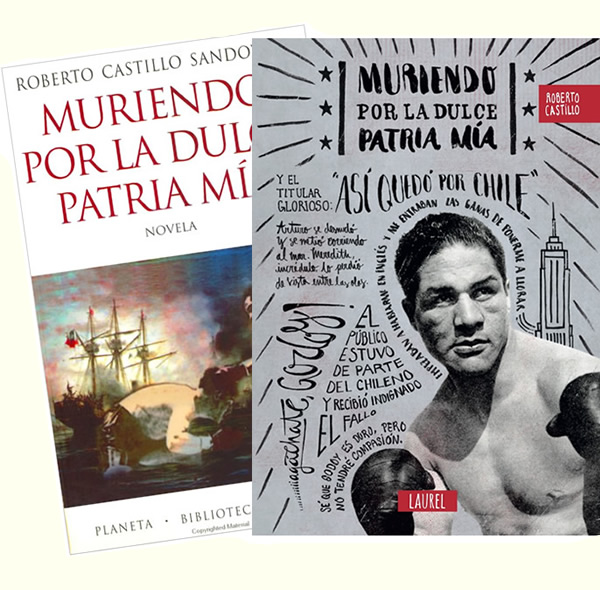

"Muriendo por la dulce patria mía". Santiago: Laurel, 2017. 341 pp.

Por Ignacio Álvarez

Publicado en MESTER, Volume 46, issue 4, 2017, UCLA, USA

Tweet .. .. .. .. ..

Cuando Muriendo por la dulce patria mía se publicó por primera vez en 1998[1] fue objeto de una serie de malentendidos: algunos no entendieron que la novela era una novela, es decir, que ofrecía versiones ficticias, imaginadas, del fulgurante paso de Arturo Godoy desde Iquique a los rings estadounidenses, su fama continental, su final apacible. La leyeron como un documento que pretendía certezas y como una afrenta personal. De esa experiencia, que parece intoxicantemente literaria pero que fue bastante dolorosa, de la complicidad culpable de alguna prensa y de la terrible impotencia con que su autor la vivió habla el imprescindible epílogo de esta versión, una crónica verdadera que su autor llamó, con su fino oído para las paradojas verbales, "¡Esa ficción miente!", el reproche que uno de los ofendidos le hizo en su momento.

Recuerdo este episodio para justificar el contenido de esta reseña. Al momento de su primera edición Muriendo por la dulce patria mía fue recibida como cualquier cosa menos como una novela: como un documento histórico, una especie de homenaje a la historia del deporte chileno, como una grave ofensa personal. Me parece un error curioso, porque se trata de un libro perdidamente enamorado de la literatura. Como una reparación diferida, entonces, quisiera comentar tres aspectos que pueden servir para leer este libro como lo que es: una de las mejores novelas que se ha publicado en los últimos veinte años en Chile.

Roberto Castillo Sandoval

1. Los múltiples niveles: La torta de milhojas, La puntada sin hilo

Una de las primeras cosas que conquistan en la novela es la cualidad de su escritura, que solo se me ocurre describir comparándola con una torta de mil hojas o pensando en esa gente de la que decimos que no da puntada sin hilo. Cada palabra, esa es mi impresión, es el fruto de una maceración verbal larga y lenta, parte de un caldo que lleva muchas décadas en cocción y en el que hay muchos niveles diferentes. Pongo un ejemplo mínimo, el modo en que se cuenta el inicio de la Segunda Guerra Mundial: "Mil novecientos cuarenta. En Europa, la tarasca de otra guerra se había abierto de nuevo con las invasiones alemanas" (75). A esta frase llegan aromas de la disciplina histórica, claro, aroma a biblioteca, a libro de texto; también el sonido de esos corros de conversación entre hombres en donde se arregla el mundo y a veces puede asomar la "tarasca" más bien para pedirle a alguien que la cierre, y claro, puesto que esta boca se abre y en realidad traga vidas humanas, se nos viene a la cabeza el Bosco, ahora, esas imágenes alocadas de los Refranes neerlandeses en donde, por ejemplo, el pez grande se come al pez chico.

Es posible pensar que exagero, que con cualquier libro se podría hacer esta especie de asociación libre. Dejo aquí una lista improvisada y muy mínima de los registros que, además de los que ya describí, encuentro en la novela:

• La memoria autobiográfica de un estudiante quizá eterno, un poco exiliado, que mira el fin de la dictadura chilena desde los Estados Unidos.

• Los modos y giros con que habla mi abuelo, de actuales y muy chilenos noventa y nueve años, a quien le pregunté por el boxeo y me respondió: "No me gusta. Mucha herejía, mucha herejía".

• Muchas expresiones del mundo popular, captados con nostalgia y con afecto.

• El lenguaje de los textos coloniales sobre Chile, en especial del Cautiverio feliz, La Araucana y por cierto el Arauco Domado, porque el título de la novela reproduce el tercer verso de la vigésima octava del canto duodécimo de este último poema.

• La poesía y la presencia física de Jorge Teillier.

• La escritura en el cielo de Nueva York que hizo Raúl Zurita en junio de 1982, recogida después en su libro Anteparaíso, escritura que el narrador, llamado Ismael o R. Castillo, mira en el Central Park sin saber reconocerla.

• El periodismo deportivo de anteayer y el de antaño, ese en el que Arturo Godoy conversa con Sergio Livingstone, arquero y luego prestigioso comentarista de la televisión chilena, pero también las detalladas narraciones de las peleas de box que se hacían en los diarios estadounidenses.

• Los escritos y las figuras públicas de Ernest Hemingway y Julio Cortázar y muchas citas indirectas, entre las que reconozco a Manuel Rojas (un cruce a pie por la cordillera), T. S. Eliot ("abril es el mes más cruel, ese verso que todos citan pero que pocos leen"), Saul Bellow.

• Veo, por penúltimo, unas buenas bromas dedicadas a la teoría literaria.

• Y por todos lados, como voy a comentar en seguida, la presencia enorme de Moby Dick.

Aunque pueda parecerlo, esto no es un despliegue de pedantería y no querría sugerir que la mejor lectura de la novela consiste en reconocer los ingredientes de los que está hecha su prosa. Solo me gusta subrayar la complejidad de la máquina, la espesura del caldo, la idea de que cada una de las palabras fue escogida con cuidado; como decimos en Chile, "con su qué". Puntada con hilo.

2. Los riesgos de hablar del Box

Hablemos un poco de box.

Hace un tiempo, más de un año atrás, le pregunté a Roberto si tenía Moby Dick en la cabeza cuando escribía Muriendo por la dulce patria mía. "No en la cabeza", me respondió, "la tenía en el velador".

El dato es muy decidor. Como saben los que la han leído, la mitad del placer que nos proporciona Moby Dick estriba en dejarse introducir larga y lentamente en el oficio ballenero, en ir adquiriendo poco a poco (y en ir olvidándolo también) el vocabulario de esa práctica ya desaparecida. Incluso traducido al español esas palabras conservan un cierto poder hipnótico: bauprés, verga de mesana, gallardete, grímpola, casillas y cornamusas. Es algo muy parecido a lo que ocurre con otro clásico, pero esta vez local, Sub terra (1904), de Baldomero Lillo. No podemos dejar de leerlo sin enterarnos de la diferencia que hay entre tosca y carbón, grisú y viento negro, entre un chiflón y un pique.

Ese es el espíritu con el que se puede leer la inmersión que nos ofrece la novela en el mundo del boxeo. Una práctica, una zona de nuestros haceres que se ha ido desplazando cada vez más a los márgenes, tal como casi han desaparecido la pesca ballenera y la minería del carbón (no por completo, eso sí. de vez en cuando nos enteramos de su persistencia, lamentablemente, por sus desgracias). Se trata de un ejercicio amoroso en el que el narrador redescubre, restaura y recupera la precisa particularidad de ciertas palabras, de manera que el mundo que vivía en ellas vuelve a tener una oportunidad sobre la tierra: uppercut, clinch, amarre, jab, gancho izquierdo, gancho derecho.

Hay otro parecido entre el box y la pesca ballenera. Un rasgo fundamental de la novela de Melville es que ocurre no en Nantucket sino en el mundo, en los inmensos océanos del mundo que, para el caso, pertenecen a Estados Unidos. Algo parecido pasa con Chile y el box, salvo que en un sentido inverso: Arturo Godoy no solo puso a Chile en los ojos del mundo, como suele decirse; también puso los ojos de Chile en lo que ocurría en el resto del mundo. Godoy nos enseñó a mirar hacia fuera. Esa especie de sincronía queda magistralmente alegorizada en esos jóvenes que quieren reproducir la pelea que escuchan por la radio, en directo desde Nueva York. Chile al ritmo del mundo:

En medio de la nube de distorsión y ruido, se oía en realidad una pelea ficticia, pero eso no aminoró el entusiasmo de los miles de patriotas que hervían de emoción con el sonsonete del locutor cubano-neoyorquino y con los rugidos radiostáticos de esa otra multitud allá en el Madison Square Garden, que les llegaban desde diez mil kilómetros de distancia, viajando por la atmósfera todavía virgen del planeta, desde el invierno norteamericano a la tibia noche austral. ... Unos jóvenes trataban de reproducir la pelea con su propia versión mímica, basados en lo poco que se oía por los parlantes chirrientos. Después de cada round, la gente aplaudía, se palmoteaba las espaldas, se abrazaba y miraba hacia los altavoces, como si de ese alto oráculo fuera a llegar de un momento a otro la confirmación de todas las esperanzas (147)

3. Un idioma literario, el idioma sin hablantesLa tercera observación es, otra vez, sobre las palabras. Sobre el idioma chileno que se habla en la novela, un chileno que cualquier natural podría reconocer. Copio un pasaje más o menos largo. Ocurre en la ciudad de Boston. Recién se han conocido los resultados del plebiscito de 1988:

Cuando parecía que la fiesta se acercaba a su apogeo, viendo que «había ambiente», como dijo su joven y digna esposa, un núbil y ambicioso economista de apellido vinoso, pinochetista para entonces ya converso a la causa democrática, tocó su copa con un tenedor. Se apagaron las conversaciones, pararon las risas. El dueño de casa se encogió de hombros, como diciendo «yo nada tengo que ver con esto». Con gracia y elocuencia, el joven economista camaleón lanzó un discurso bastante encendido en que brindaba por «el triunfo de la verdad y la justicia», alababa a Engel por «haber ido a Chile a enfrentar las balas de la tiranía» y exageraciones por el estilo. Cuando terminó su alocución, se hizo un breve pero incómodo silencio, interrumpido por el carraspeo de un músico —antiguo discípulo de los Quilapayún, por entonces dedicado al jazz— que hizo el amago de poner en su lugar al audaz oportunista. Pero, con su característica modestia y haciendo gala de mucho tacto, Engel se adelantó para responder. Agradeció los elogios y levantó su copa de champaña por todos los chilenos, especialmente —recalcó— por aquellos que se habían jugado la vida mucho antes del plebiscito y que no estaban en esta tierra para festejar el triunfo. Brillaron las sonrisas, cundió el alivio, se oyó un sobrio «¡Viva Chile!» y chocaron con fuerza y emoción las copas de cristal. Pero la velada no volvió a ser la misma.-Hasta cuándo vamos a seguir con las mismas divisiones de siempre, oye... -me susurró muy enojada la estupenda esposa del exderechista.

-Con usted, mijita, me reconcilio altiro si quiere -le dije, con la del gracioso.Me dejó con la botella de champaña en la mano, por lacho y por roto (23-4).

Mi oreja encuentra aquí tres formas del español de Chile que reconocería de noche y con los ojos vendados. Una formal y neutra, la del narrador, la de Eduardo Engel; otra de entonación levemente "acuicada", depositaria sutil de un tic de nuestra alta burguesía (¡Hasta cuándo vamos a seguir con las mismas divisiones de siempre, oye!) y un castellano que es del barrio y del mundo popular, pero no del barrio y el mundo popular de hoy sino los del pasado, ese pasado de lachos y rotos que se andan con la del gracioso.En este último idioma reconozco la voz que quiere hablarnos en Muriendo por la dulce patria mía. Un idioma que ya no se habla en Chile, un idioma construido en el destierro, el idioma artificial de la distancia que está hecho, por un lado, con palabras y expresiones recordadas y atesoradas con amor, y por otro con palabras y giros guardados con resentimiento.

La escena que acabo de copiar, leída hace veinte años, desafinaba bastante en una sociedad que ansiaba con toda el alma el consenso. No éramos capaces de escuchar quién era el que decía "hasta cuándo con la división". Hace veinte años no lo escuchamos o no lo quisimos escuchar. Estoy seguro de que el horno, esta vez, sí está para bollos.

_______________________________-

Nota[1]. Castillo Sandoval, Roberto. Muriendo por la dulce paula mía. Santiago: Planeta, 1998. Colección Biblioteca del Sur.

En marzo de 2020 la desaparecida Revista Telescopio conversó con el narrador chileno

Roberto Castillo Sandoval sobre su infancia, sus estudios en EE.UU y sobre su novela

Muriendo por la dulce patria mía (Laurel 2017)

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Roberto Castillo Sandoval | A Archivo Ignacio Álvarez | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

CASTILLO SANDOVAL, ROBERTO.

"Muriendo por la dulce patria mía". Santiago: Laurel, 2017. 341 pp.

Por Ignacio Álvarez

Publicado en MESTER, Volume 46, issue 4, 2017, UCLA, USA