La simpleza de la conmoción: cuatro trazos de la poesía de Raúl Hernández

Por Diego Alfaro Palma

A la memoria de Rubén Jacob

Escribir en general es esconder

sustraer a la realidad algo

de lo que se sentirá luego su ausencia

Valerio Magrelli

I

Surge la idea, como un pájaro volando desde el tendido eléctrico, de que cierta poesía ha cobrado –o cobrará- el sentido de ser de “uso público”. Esto no lo debemos tomar mal, no es una etiqueta peyorativa ni nada menos, sino una frase que, al menos para quien escribe, desliza la existencia de distintos modos de leer y de distintas lecturas que pueden o no ser amoldables a la situaciones y recodos que el lector utilice para hacer sus rastreos. Se nos haría difícil hojear la Rapsodia para el mulo de Lezama Lima sentados en galerías de un galpón porteño en medio de un partido de basquetbol o, aún más complejo, dar una lectura concienzuda de La tierra baldía mientras se camina a tropezones en la Alameda, a eso de las 18:30 hrs. Bueno, algunos discutirán aquello, lo cual se agradecería, pero existe la certeza de que cierta poesía breve, de lenguaje coloquial, en una edición de bolsillo, puede brindar en pocos segundos el chispazo esperado para continuar –en cualquier medio de transporte- un diálogo secreto, en silencio, en las calles atochadas y en los pocos centímetros que da el metro para respirar.

En lengua castellana, uno de los primeros intentos modernos de adecuar la lectura a la velocidad de las grandes ciudades es Veinte poemas para ser leídos en el tranvía de Oliverio Girondo, donde el autor, mediante una fusión de varios preceptos y experiencias vanguardistas, que pululaban en el ambiente, entreabrió una poesía en la que los elementos técnicos y la cadencia del verso libre sometían al lector a una interacción inmediata con la sensación y percepción de las nuevas máquinas y paisajes. Frustrado o no, Girondo dejó una marca con su intento que claramente, para la época, parecía tan irreal –en ese contraste de la adopción europea y la realidad latinoamericana- como los experimentos de Huidobro con sus caligramas.

Sin embargo, esa sensación de “uso público”, siento que puede ser concebida a partir de Poemas cesantes (2005), Paraderos iniciales (2008) o Polaroid (2009) de Raúl Hernández (1980), un poeta quitado de bulla, que se nota laborioso y que ha sabido vincular, a su modo y con una voz en constante tránsito, un tema que vendría a ser ya una filosofía, es decir, la relación entre el sujeto, la palabra y la ciudad. Abrir cualquiera de sus libros, en un parque o en una estación de servicio, leer un solo y breve poema, da la amplitud para sentirse, en primer lugar, familiarizado con un contenido y un ritmo que no sólo se presiente, sino que se vive como parte del vaivén cotidiano. No medran aquí aparatajes de “urgencia” o “marginalidad”, al contrario, el habitar del espacio de esta poesía se da con naturalidad, sin forzamiento, como un puro acto de mostrar o fotografiar, lo que de por sí no es una técnica inocente. Hay aquí una comunión gloriosa con los barrios, los nombres de lugares, sus habitantes, en una poesía situada y sitiada por el dramatismo inherente a la urbanidad que se intenta graficar, el hecho de que “simplemente quería dejar un recuerdo del pequeño mundo que amé”[1].

II

Quisiera empezar citando un poema del primer libro de Hernández, uno duro y sin adornos, pavimentado como pocos:

En el paradero 12 de Santa Rosa

hay un perro muerto en la calle.

Sus ojos reflejan

el anuncio de Copec.

En estos versos, el hablante se echa para atrás, tan impresionado como nosotros, para dar una instantánea brutal de la vida en la ciudad. La figura del perro, tirado en el suelo con toda su amplitud, sobrepasa su mera muerte, al reflejar en sus pupilas un anuncio publicitario que hace más triste y desgarrado el hecho de que el animal no caiga en tierra húmeda. Se suma a esta fatalidad, casi tácitamente, la particularidad de que observamos ante nosotros un ser desplazado, fuera de su  lugar o al ideal que le pudiéramos dar, apuntando al causante de su deteriorada existencia. Por otro lado, Hernández bien podría haber situado, en vez de al perro, a un hombre volviendo del trabajo, sin embargo, aunque ambas imágenes igualmente nos chocan, sabemos que ese pobre y peludo personaje se llevó consigo un fragmento urbano que le es completamente ajeno de por sí. El avance de la lógica del mercado, del movimiento de capital, la aceleración, la pérdida de la raíz vital con la naturaleza, todo ello queda suspendido en ese cuerpo destrozado.

lugar o al ideal que le pudiéramos dar, apuntando al causante de su deteriorada existencia. Por otro lado, Hernández bien podría haber situado, en vez de al perro, a un hombre volviendo del trabajo, sin embargo, aunque ambas imágenes igualmente nos chocan, sabemos que ese pobre y peludo personaje se llevó consigo un fragmento urbano que le es completamente ajeno de por sí. El avance de la lógica del mercado, del movimiento de capital, la aceleración, la pérdida de la raíz vital con la naturaleza, todo ello queda suspendido en ese cuerpo destrozado.

Esta es una de las características de Poemas cesantes, donde la voz que abre cada fragmento, deambula por la ciudad recortando encuadres, escenas de un hombre que busca trabajo y que a pesar de ese imperativo no puede dejar de sorprenderse. Lo animal, así, es un elemento que persigue y roe a varias composiciones, como cuando se compara una fila de hormigas con otra para comprar el pan o cuando se señala una tienda de mascotas donde, ante las cámaras de vigilancia, los hamsters y los canarios se esconden. Esas analogías muestran en gran parte lo domesticado del espacio y del ciudadano, la desaparición de una actitud cívica ante las problemáticas contingentes, en pos de un dejar pasar, de un cansancio histórico, así en el poema “80’s”: “Aún recuerdas / las bombas lacrimógenas / y las banderas del MIR /cuando vas por la Yungay / a ver a tu abuela”. Por lo tanto, no le queda otra a quien nos habla que sumarse a ese vaivén para sobrevivir, para llegar con el pan a la casa, ejerciendo, eso sí, un contraste entre la valoración monetaria de cualquier actividad (la rentabilización del mundo), contra la posibilidad de que en esos lugares por los que se transita se pueda hallar ya una esquina de humanidad, ya una vivencia de lo gratuito. Aparecen los torniquetes del metro que se saltan para no pagar, la micro “que te lleva”, los perros que duermen, el jardinero de una plaza que da agua para beber, el hecho de caminar largas extensiones y súbitamente una lectura poética donde, para peor, el autor favorito lee mal sus mejores poemas: “Comprendes el entusiasmo / pero no perdonas / la pérdida del lenguaje”.

Huelga decir que el Santiago de este compendio es significativamente similar al que se podría hallar en la novela Los hombres oscuros de Nicomedes Guzmán, en donde el esplendor de las viejas casonas del centro dan paso a la estrechez de los obreros que las ocupan, y donde surge esa capital barrial, de pequeña provincia dentro del tumulto. Si se nombran la famosa Piojera, El Copihual, el bar Johanny o la Plaza Echaurren, o por otro lado, en esos viajes a la costa, a Cartagena y a un salón unisex llamado “Led Zepellín”, Hernández demuestra estar en esa misma sintonía, aunque claramente a casi un siglo de distancia. Los rincones toman el papel de ser la identidad y, por lo tanto, más la esencia de una clase social, que la postal que se quiere vender al extranjero. Es esa clase trabajadora (mostrada por un cesante) y sus rincones la que puebla y dirige la movilidad de un terreno más vivo que yermo, con sus claros contrastes: “La función de habitar comunica lo lleno y lo vacío. Un ser vivo llena un refugio vacío. Y las imágenes habitan. Todos los rincones están encantados, si no habitados”[2].

III

Paraderos iniciales denota un “cambio de aire”. Escrito en la estadía del poeta en la localidad de San José de Maipo, en los márgenes de Santiago, el forastero divisa a alguien –quizás el mismo- “tomando mate jugando al solitario”. Los versos van nombrando con mayor soltura –con menos condensación que en Poemas cesantes- la amplitud de los montes, el polvo, la tierra tibia, borrachos con chupalla y buses calmos, pero sobre todo la descripción de un mundo que tiene otra movilidad  y donde es otro el desplazamiento del tiempo. Por esto mismo se ha dicho con bastante seriedad que aquí Hernández no se proveyó de las herramientas de la poesía lárica, sino de los elementos propios de la ruralidad, no dirigiendo una mirada nostálgica del devenir, exponiendo más bien la sorpresa de quien visita y se reencuentra con relatos y mitos que conforman una vida diaria disímil a la de la metrópolis. Bien lo corrobora Cristián Cruz en la contratapa: “De este libro calmo, nacen las plazas, el crepúsculo, los camaradas del vino, el amor, la simpleza de desplazarse con la intención de la observación y el regreso”.

y donde es otro el desplazamiento del tiempo. Por esto mismo se ha dicho con bastante seriedad que aquí Hernández no se proveyó de las herramientas de la poesía lárica, sino de los elementos propios de la ruralidad, no dirigiendo una mirada nostálgica del devenir, exponiendo más bien la sorpresa de quien visita y se reencuentra con relatos y mitos que conforman una vida diaria disímil a la de la metrópolis. Bien lo corrobora Cristián Cruz en la contratapa: “De este libro calmo, nacen las plazas, el crepúsculo, los camaradas del vino, el amor, la simpleza de desplazarse con la intención de la observación y el regreso”.

No obstante, se hace evidente un diálogo subterráneo entre Hernández y Jorge Teillier, como una manera de no romper el delgado cordel que podría separarlo de la visión instaurada por el lautarino. Así, la mano de este hablante atraviesa aquella geografía, los rumores que surgen del viento, a los pueblerinos y a los animales. Al igual que en las Crónicas del forastero de Teillier, los Paraderos se plantean como una poesía de la escucha, que recolecta fragmentos de lo oído al pasar, puestos en cursivas en la hoja, esfumándose y reapareciendo: “¿Por qué vienes en noche de San Juan / cuando especialmente aquí penan a los jóvenes?”. En ese oír, por lo tanto, se observa una conversación grata con la naturaleza, con los perros, gatos y, especialmente, con las aves, en una especie de ornitomancia, aquella forma de descubrir en el movimiento de los pájaros un designio, que aquí también está mezclada con el hecho de que estos –al igual que el cuervo de Poe- lanzan una advertencia: “Un ave me dice a lo lejos que todo lo que hagas / será en vano, tu futuro es totalmente incierto".

La conexión con las tradiciones olvidadas, se desprende, al igual que en la Crónicas de Teillier, a la manera de quien regresa a un lugar o a vivir ciertas experiencias que desde ya parecen olvidadas, desconocidas, reemplazadas por otras búsquedas; por lo tanto, ambos poetas muestran un deseo de unión con el mito, lo que se vuelve en gran parte una odisea arqueológica de términos, tonos y expresiones que sólo residen en la ruralidad y que se han vuelto ajenos al idioma de los edificios y poblaciones de la gran ciudad; pero también aquel viaje a la semilla, al origen, tiene una intención personal de la que el poeta ha dejado rastro en una entrevista:

“Fotografía y experiencia. Olor y sonido. Paraderos Iniciales es un libro de tránsito y yo creo que esa es la temática del libro. Es un reencuentro conmigo mismo. Es un libro nostálgico, que no va dirigido a un amor romántico directamente o a una desilusión, sino que es un reencuentro como persona y como escritor. Y me interesa, sin duda, esa conexión con los lectores. Y si se quiebra un vaso, me gusta que se escuche, que se vea esa imagen, esa simpleza de la conmoción”[3].

La palabra se sintoniza con el ambiente y los ritmos de San José y sus zonas aledañas, no meramente como apuesta o planteamiento estético, sino en una vía expresamente vivencial. Entonces ese “reencuentro conmigo mismo” se ilustra en este volumen en una clara y breve arte poética: “Poder respirar / es el gran poema”. Esta afirmación funciona perfectamente como soporte y armazón de Paraderos, y resulta, sin ser rebuscados, un quiebre o una pausa, en comparación con lo que antes habíamos visto respecto a Poemas Cesantes. Si respirar es el poema[4], aquello no puede sino ser el mantenerse, el continuar, y más, en este caso, aire limpio, no la nube gris del contaminado Santiago; pues citando la entrevista de González Barnert al autor, la poesía para Hernández: “Ha significado un soporte vital y esencial durante estos años. Leerla y escribirla. Además ha sido una mascarilla protectora entre tanto smog citadino”[5]. O en otras palabras, Paraderos es también un escape ante “los poemas tenebrosos”, es decir, antes que retornar al tono de la alienación, se opta por intentar fundirse, ser parte de un lugar, que aunque ajeno, remite a un estado de enlace con lo primigenio, con la simpleza, lo “inaudito y terminal”, el té, el pan amasado.

Para vincularse con el ambiente (sus voces, imágenes, texturas y sonidos), al volverse el poema un registro experiencial, se recurre a la alegoría. Si para asir al París cambiante Baudelaire recurrió a esta técnica (“todo para mí se convierte en alegoría / y mis queridos recuerdos son más pesados que las rocas”), aquí esta asimilación entre el estado interno del sujeto con lo externo, no se da por una nostalgia por lo conocido, sino por lo que se está conociendo. De esta forma el forastero nos dice que “Sólo un cable eléctrico / puede saber de tus sensaciones” o “Y tú / no eres más / que pasto seco de una plaza/ en donde sólo juegan los hijos / que alguna vez soñaste / o creíste soñar”. Asimismo los elementos de la realidad circundante, se personifican y dejan entrever una tensión especial mantenida con el ambiente: “Mi cuarto me abandona / en un silencio egoísta”; “volantines / que no deseaban volver jamás / a la tierra y a los árboles”; “Un silencio como mi boca / trasladando la indómita sed / al destierro”. La tensión finalmente se da por entendida en “Camino al Ingenio” donde un último verso truena: “Nada me refleja”. Estas características, sumando la última mencionada, más que allanar cualquier lectura del libro, forman las dunas necesarias para ejercer una complejidad mayor por parte del hablante, en un tira y afloja, un desenredar para volver a armar la madeja. Si “las alturas y sueños se parecían a la eternidad” en los Paraderos, resulta pertinente también situarlos en su inmanencia, con sus saumerios y mitos internalizados en quienes los practican y los creen, siendo el libro una de esas micros destartaladas, de piso encerado y de andar polvoriento que terminan recogiendo y dejando ser protagonista al silencio de la carretera y al paisaje mismo, lo que con soltura se podría vincular a esta palabras de Microcosmos de Claudio Magris, otro libro bitácora:

“Escribir significa saber que no estamos en la Tierra Prometida y que no podremos llegar nunca allí, pero continuar con tenacidad el camino en esa dirección, a través del desierto. Sentados en el café, se está de viaje; como en el tren, en el hotel o por la calle, uno tiene consigo poquísimas cosas, no se le puede adjudicar a nada ninguna vanidosa marca personal, no se es nadie. En ese anonimato familiar uno puede pasar desapercibido, desembarazarse del yo como de una mondadura. El mundo es una cavidad incierta, en la que la escritura de adentra perpleja y obstinada”[6].

IV

Volvamos –casi por obsesión- al poema del perro de Poemas cesantes, tirado en la calle y reflejando un reclame en sus ojos. Pongámonos de frente a aquella imagen. Saquemos ciertas conclusiones acerca de lo que antes llamamos lo “domesticado” de la urbe que nos presenta el poema. Por mi parte, puedo subrayar una relación familiar con “Mitos” del poeta Gonzalo Millán, de quien Hernández fue alumno en varios talleres: “La gallina, la vaca, el cerdo / son animales inverosímiles; / logotipos de marcas registradas / Todo ocurre en el refrigerador / entre el crespúsculo y el alba”. La comprensión de las huellas, de forma y contenido, por parte de quien hoy nos convoca, en aquel primer libro, muestra una complicidad y un hálito semejante que no es de desmerecer y en lo que debemos entrar para señalar ciertas concepciones de poética que a esta altura son necesarias. Aunque tomemos esos rumbos, hay que apuntar que esta relación no es fagocitaria, sino –y ya viendo la trayectoria que toma y deshace Hernández- la de un discípulo que se propone superar al maestro. Los puntos de partida están, la dirección de una escuela también se manifiesta, dirección que bien anotó Gonzalo Rojas sobre Millán y su arte:

“No sólo por el dominio del oficio literalmente deslumbrante sino por el tono –plasmación verbal de su temple o ‘stimmung’- en el que prevalece cierto desabrimiento esencial, cierto desdén de fondo por este mundo, que –ya en el plano expresivo- exige poda y desaliño, un manejo libérrimo de la sintaxis con muy buen uso del efecto de distanciamiento contra todo patetismo”[7].

Aquel “distanciamiento” es similar al que Millán utilizó de epígrafe para su Relación personal de 1968: “La poesía no es personal” (Wallace Stevens). Con esto se quiere decir que Hernández es heredero de esas marcas de objetivismo que el “escorpión azul” extrajo de la lectura de William Carlos Williams y los modernistas de lengua inglesa. La expresión del “yo”, por tanto, funciona aquí con el pie puesto en el freno, no como un desplante abusivo ni abusador del lector, por el contrario, sino como una pizca o ingrediente tan o más cercano al ejercicio de la fotografía. Se dirige el lente, se encuadra, se adhiere una velocidad, el dedo dispara y la voz y la individualidad se restringe, queda solamente como quien activa la maquinaria. Eso ocurre en los tres poemarios que por el momento ha dado a luz, es decir, el empuje para no caer en ninguna especie de pathos romántico, sino que en una actitud de preservar condensando, recortando, dejando toda prosa al futuro lector.

Todo esto está dado a su vez por la idea del flujo, que bien teorizó Williams. El verso libre se mide, en esta poesía, a través de la entonación del habla, en el intento de domarlo con pausas o dándole la rienda suficiente para que cada verso vaya dando la sensación de despliegue, como una sucesión de fotografías a ratos interpuestas por hojas en blanco. El arte es obviamente extraído de la tradición oriental, donde las imágenes sonoras –unidas por aliteraciones- contienen en sí una parte de la idea que finalmente el poema, de manera orgánica, desea exponer. Esa experiencia del “racimo”, de cada verso como una uva, es parte esencial de un todo motriz y nos recuerda el mandamiento del pediatra de Rutherford: “no ideas, sino en las cosas”. Es por esto que en Paraderos iniciales funciona tan bien el hecho de incluir esas voces escuchadas al pasar, puesto que se conjugan con el pie del poema, previsto de manera coloquial, ajustada, con objetos y nombres de lugares que van resignificando y presentando la panorámica final.

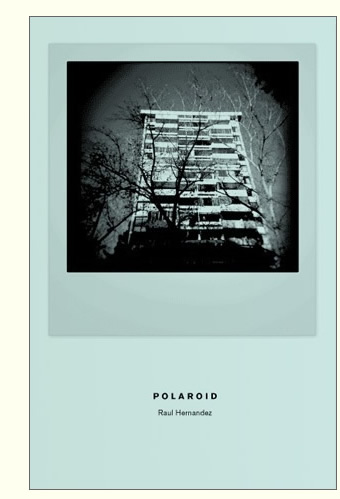

En Polaroid, libro bilingüe (castellano-alemán), que recupera ciertos momentos de Poemas cesantes y muestra otros trabajos nuevos en la misma línea, pretende, desde su título, convertirse en un álbum de fotos. En el poema que da nombre al libro pueden verse aquellas influencias antes nombradas, sus mecanismos, vueltos en una situación  extremadamente personal (la relación padre e hijo), proyectada con simpleza y con un tono que al mismo tiempo se desmarca y encuentra su propio camino escritural; no hay exaltaciones a la figura paterna, para nada, pero se deja ver un aura de respeto y sobre todo de un cariño que remata en los últimos versos: “Y vuelvo a la foto / donde también aparezco / a su lado de la mano // Sintiendo / que no debería alejarme”. La separación entre estrofas entrega además una movilidad discursiva que va segmentando las acciones, partiendo con la presentación de una fotografía de 1982, siguiendo con la presencia del padre junto al hablante, que luego voltea, lo mira, lo deja de mirar, retornando a la foto (añadiendo el dato de que ambos en ella están de la mano) y finalmente dejando abierto el sentimiento de complicidad. Lo que se logra es un diálogo entre distintas imágenes, entre acciones físicas y otras mentales, todas puestas con un música muy sutil entre las palabras, casi imperceptible. A primera vista el poema puede parecer tosco, sin tomas de partido, sin embargo se nos aclara la película pronto y, con esa dinámica de “uso público”, levantamos la vista y empezamos a habitar en sus alusiones.

extremadamente personal (la relación padre e hijo), proyectada con simpleza y con un tono que al mismo tiempo se desmarca y encuentra su propio camino escritural; no hay exaltaciones a la figura paterna, para nada, pero se deja ver un aura de respeto y sobre todo de un cariño que remata en los últimos versos: “Y vuelvo a la foto / donde también aparezco / a su lado de la mano // Sintiendo / que no debería alejarme”. La separación entre estrofas entrega además una movilidad discursiva que va segmentando las acciones, partiendo con la presentación de una fotografía de 1982, siguiendo con la presencia del padre junto al hablante, que luego voltea, lo mira, lo deja de mirar, retornando a la foto (añadiendo el dato de que ambos en ella están de la mano) y finalmente dejando abierto el sentimiento de complicidad. Lo que se logra es un diálogo entre distintas imágenes, entre acciones físicas y otras mentales, todas puestas con un música muy sutil entre las palabras, casi imperceptible. A primera vista el poema puede parecer tosco, sin tomas de partido, sin embargo se nos aclara la película pronto y, con esa dinámica de “uso público”, levantamos la vista y empezamos a habitar en sus alusiones.

La intencionalidad política de Polaroid, por otra parte, no es mero espejismo. La violencia se hace más patente en la calles como en “Foxy bar” donde “Hace un rato tres líneas / tres puñaladas / tres cuadras corriendo”, nos dice un testigo, como además aparecen en escena esos personajes nacidos y criados entre los semáforos y los bares, los alcohólicos que retornan a gastar sus codos en los mesones, los despojados de cualquier relato oficial “con la inevitable espera del tren sin regreso / en una vida / que no quiere ser fotografiada”. Toda esa “dislocación cotidiana” se va armando en un rompecabezas que adhiere la reconstrucción de la biografía del personaje de la película What’s eating Gilbert Grape del cual presenciamos “el solitario huracán de su corazón”. Historias mínimas de hombres mínimos, como los llamaba Pushkin, de amigos bebiendo en la plaza de San Miguel frente a la cárcel o dos amantes conversando de las aves “que retornan hacia el campanario”, ríen en una escena de amor de cuyos detalles estamos sustraídos.

Cálculo, pero por sobre todo, fineza al momento de centrar el obturador. Las instantáneas de esta poesía se deben a sí mismas, no sostenidas en argumentos teóricos insertados en su estructura, sino limpias de cualquier agente externo que pudiera desconcentrar a quien las observa. Hernández, cercano a sus maestros, forma parte y refuerza una línea de la tradición chilena, que como he mencionado en otros lados, ha sido un tanto crucificada ante el avance, cada vez más agotado, de una poesía extremadamente subjetivista y mesiánica. Valdrá decir que las pistas que él ha hallado en su camino refrescan un ambiente lleno de “ruido y de furia”, progresivamente más difícil de poner en perspectiva, pero del cual nos ha brindado ciertas luces, para nada fútiles, con las que podemos alumbrar las avenidas por las cuales pasamos leyendo.

* * *

NOTAS

[1] Gautrand, Jean Claude Robert Doisneau, Taschen, Madrid, SF. Pág. 97.

[2] Bachelard, Gastón La poética del espacio, FCE, pág. 129

[4] Afirmación que inmediatamente nos recuerda a los versos del poema “Despedida” de Jorge Teillier: “palabras, palabras –un poco de aire / movido por los labios— palabras /para ocultar quizás lo único verdadero: / que respiramos y dejamos de respirar”.

[6] Magris, Claudio Microcosmos, Anagrama, Barcelona, 1999. Pág. 21.

[7] Rojas, Gonzalo “Gonzalo Millán”, La Época, año 10, n°477, Domingo 8 de junio de 1997.