Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Reinaldo Edmundo Marchant | Autores |

EL MEMORIOSO SERGIO MARDONES

"Micrópolis". Ediciones Mnemósine, 2024, 446 páginas

Por Reinaldo Edmundo Marchant

Tweet .. .. .. .. ..

Micrópolis, es un voluminoso libro de 444 páginas del destacado periodista Sergio Mardones Labra, que contiene una mirada nostálgica y ferviente de los maravillosos años de la más tierna infancia, y recorre cansinamente, no al modo de la vertiginosa vida, sino al leve ritmo literario, una metódica elaboración de episodios bien urdidos, y lo plantea sin lamentos ni presiones, sino con una especie de alegre gratitud de haber vivido aquellas soñadas gestas de una niñez en que el dramatismo humano aún no existía, y donde todo estaba por descubrirse, el amor platónico, los eróticos ensayos preliminares en época de sana ingenuidad y el vasto mundo moviéndose como culebra frente de los ojos.

Con gran lucidez, el autor confecciona una mirada íntima y personal, familiar y social, reconstruyendo el pasado en sus detalles más extraordinarios, para ello, se toma su tiempo y va desgranando el choclo lentamente, a la manera de una buena película de los años setenta.

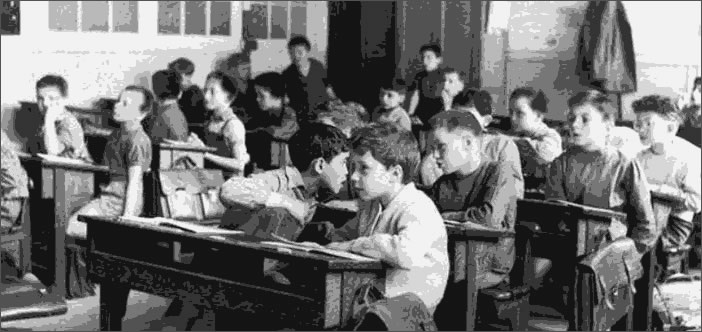

Desde el inicio, queda establecido que estamos ante un notable ejercicio de la memoria, que rescata pequeños y grandiosos sucesos al servicio de la creación literaria, y son narrados con facilidad expresiva, gracia, pulcritud y una recomendable dosis de humor, tan carente en los libros actuales.

Esta obra, recuerda insistentemente a dos grandes textos: “El Santiago que se fue”, de Oreste Plath, y “Según pasan los años”, de Alfonso Calderón, por la atmósfera y nostalgia patente a lo largo de la transferencia, por el viaje a las raíces iniciales, y las evocaciones de la amistad, escolaridad, coloquios en instancias de crecimiento, por celebraciones que se almacenan para siempre, y, quizás, muy especialmente, por aquellos lejanos días que nunca jamás no volverán.

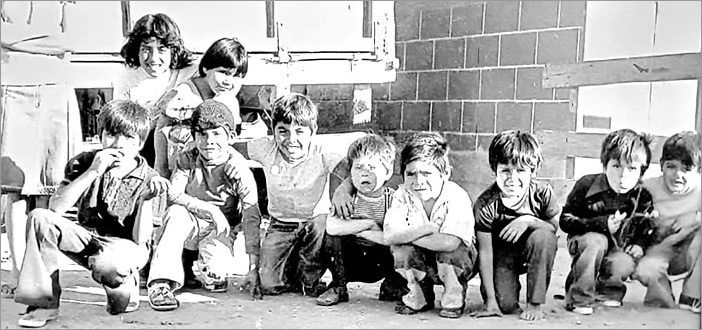

Micrópolis, puede leerse como una especie de novela o biografía “memoriosa” de un niño que nace y crece en el sur, y que, en un centenar de capítulos bien entrelazados, salpicados por una amena pluma, de alegría creadora, va rescatando cada experiencia agridulce por momentos, divertida en otros instantes, seductor motor que van atrapando al lector por la dúctil capacidad narrativa del autor.

Cada crónica, de hechos tan simples como una pelea a combos en las afuera del colegio, generan simpatía por el estilo e ingenio del autor de relatar sagazmente hasta la mínima pincelada de aquella reyerta que, por lo demás, a muchos nos tocó experimentar.

Aunque pudiera pensarse que en este libro se habla exclusivamente del autor, aquello no ocurre, pues figuran muchísimos personajes que son el arquetipo y el motivo central de cada episodio, conectan la evolución y vínculo de ellos con el entramado, con la finalidad de la historia y la ágil construcción de los capítulos que va surgiendo en cada temporada como la flor en el huerto.

Ante ello, queda refrendada la célebre pluma de Sergio Mardones, avezado periodista, de los antiguos bebedores de café, buscadores de irrefrenables historias de la vida, curioso incorregible, inagotable conversador en las barras de un cafetín de paso, que en este buen volumen se manifiesta en plenitud su larga trayectoria tecleando una máquina de escribir.

Las sucesiones de historias se mantienen de principio a fin, se van disfrutando por la emisión de sentimientos que nunca cesan, y asoman hechos sin condescendencia, los cuales nunca aparcan en lugares comunes, y siempre aparece algún mago sorprendiendo con un conejo bajo la manga.

Seguramente lo más rescatable: Mardones saca a la luz lo crudo y podrido, la valentía y cobardía, el triunfo y victoria, las menudencias de hechos que a más de uno pueden pararle los pelos, y lo proyecta sin que le tiemble la mano. Describe a personajes directos de su linaje y entorno sin recurrir a la metáfora agazapada. En castellano castizo, no deja títere con cabeza, con nombres y apellidos, en actos de juegos amorosos que a más de alguien puede sonrojar.

Vale la pena insistir que el autor no buscó una declaración de intenciones, ni tuvo reparos en describir a cuenta gota la pesada carga de emociones, de experiencias que jugaron en contra y de otras donde claramente no sale airoso.

Si bien pudiéramos estar frente a un texto autobiográfico, también se infiere que calza con lo testimonial, por la serie de hechos que se interrelacionan de un lado a otro, lo que otorga movilidad a la acción de las presentaciones descritas.

La singular e hilarante obra, consigue mantenernos atentos y contentos por el buen humor expuestos durante varios pasajes de lectura. No decae en las breves o largas frases, sea porque el autor domina completamente los recursos literarios, con los cuales se puede encantar a quien toma este titánico volumen, y sea porque realmente estamos en presencia de un excelente libro, creado en un largo tiempo y que, de no existir la moda de historias livianas y de obsequios entre escribas, Micrópolis reúne en abundancia los atributos para merecer en su categoría los más grandes premios literarios que por ahí se entregan sin sorpresa.

Sergio Mardones Labra

Cinco historias de Micrópolis

El baño de la tía Juana

El Sergio llegó corriendo; golpeó y le abrí la puerta; asomó la cabeza, miró a todos lados y me sopló, nervioso: ¡La tía Juana se está bañando!

Corrí tras él, sin entender de qué se trataba la gran noticia. En la casa del tío Pablo, la casa del Jorge y el Sergio, la casa de al lado, vi arrodillados al Jorge, al Julio y al Rigo, disputándose el ojo de la cerradura. Quise hablar. Me hicieron callar.

Era una tarde de verano en una casa fría y poco acogedora, a la que por alguna razón no parecía llegarle nunca el sol, a pesar de que sí le llegaba, debido a su disposición de oriente a poniente. Era una casa fría de alma, una casa a la que le faltaba la mamá, ya que el Jorge y el Sergio tenían madrastra, no mamá, y la madrastra quería solo a su hija, la Eli, una niña muy dulce, totalmente inocente frente a la situación de menoscabo que vivían sus hermanastros mayores.

Me hicieron callar y en el silencio de la habitación que daba a la puerta del baño los desplazamientos de mis cuatro primos se volvían irreales, por la ausencia de sonido.

Cuando llegó mi turno me incliné y disparé el ojo como flecha por el hoyo de la cerradura.

La tía Juana salía de la tina de patas de león, su carne blanca y fláccida de vieja solterona se desplegaba en oleadas hacia el suelo, un manto de piel sobre otro remontando las costillas, que aun así se las ingeniaban para destacar, proféticas, en el panorama de su torso. Mantenía puestos sus lentes poto de botella, que miraban hacia ninguna parte; las canas lacias caían mojadas sobre los hombros y el rayo de sol venido del tragaluz hacía brillar no solo sus tetas de casi noventa años sino una mancha de pelos blancos debajo del ombligo nunca antes vista por mí en cuerpo alguno de mujer; resplandecían las tetas contra el fondo verdoso de la pared y rebotaba su brillo contra la negra baldosa. La tía Juana pertenecía a la raza de tías que cuidan sobrinos a cambio de techo y comida. Vestida era una viejecita sorda, baja y flaca protegida por chalecos y medias de lana. Desnuda, provocaba un efecto brutal a la vista.

Me retiré casi al instante, sin lograr sacarme su imagen de la mente. Constaté con pavor que los cuatro se peleaban mi lugar.

Los novios de la tía Gloria

El primer indicio de fiesta en mi casa era la bandeja de 25 chilenitos que mi mamá encargaba donde las hermanas Rebolledo, a una cuadra de nuestro hogar. Cerca de las tres de la tarde del sábado la íbamos a retirar y desde ese momento quedaba dentro de la vitrina del mueble de comedor. Como con el Vitorio teníamos fama de responsables —admito que él menos que yo, y digo admito porque no creo que la responsabilidad sea una virtud en niños de 9 y 7 años—, la bandeja permanecía prácticamente inmaculada hasta que comenzaba la fiesta. A lo más nos robábamos un chilenito, tal vez dos, y mi mamá, que era la más antojada de los cuatro, otros dos.

Los pasteles perdían el protagonismo apenas se iniciaban los verdaderos preparativos. Una mujer obesa de moño y venitas en las mejillas y sobre todo en la nariz tocaba a la puerta, saludaba y se metía de inmediato a la cocina. Las ollas comenzaban a humear mientras picaba cebolla, cilantro y perejil, rebanaba los tomates, batía la mayonesa. Las papas caían al agua hirviendo. Con mi hermano nos asomábamos a la cubierta blanca de la mesa, llena de choros gigantes y de locos crudos —que en ese tiempo se vendían a destajo—, asombrados ante unas jaibas vivas que daban vueltas sin destino dentro de otra olla y ante unas conchas en forma de tubo, desde cuyo interior salían unas pinzas carnívoras que parecían preguntarse qué diablos hacían encima de una mesa. Luego partíamos a jugar a la esquina, felices, porque sabíamos que al regreso habría fiesta.

Lo curioso, y esta es otra prueba de la veleidad de la memoria, es que la fiesta misma no la logro recordar; quiero decir, nuestra participación en la fiesta, o más claramente dicho, la participación mía y del Vitorio. De modo que aunque yo mismo no lo deseo, y sospecho que mis lectores tampoco, debo saltarme esa parte y pasar al momento en que ya estábamos acostados.

Ahora que lo pienso, y por algo la memoria me devuelve ese recuerdo, la verdadera fiesta empezaba para nosotros dos en el momento en que cerrábamos la puerta del dormitorio y nos largábamos a saltar en las camas, a tirarnos almohadonazos o a pelear boxeo chino. Éste último juego consistía en colocar nuestras cabezas dentro del forro de los almohadones, de modo que la cara quedaba protegida por el relleno y la nuca cubierta solamente por la tela del forro. Con esa divertida protección quedábamos ciegos y nos podíamos pegar cuanto quisiéramos, a menos que un puñetazo diera en la nuca del adversario, en el estómago o los dos rodáramos hasta caer al suelo.

Casi todas las fiestas eran iguales. Mi papá aparecía en la pieza de improviso, con los ojos cada vez más vidriosos y la lengua más trabada por la bebida. Ponía voz de enojado y nos gritoneaba; luego volvía al comedor, donde el ruido de la conversación, de las carcajadas y del baile superaba con creces nuestro desorden. No estoy seguro de si en ese tiempo ya teníamos el pickup y si ya había salido al mercado el long play 33 un tercio “Carrera de éxitos”, de Bert Kaempfert, que batió todos los récords de ventas. Si no era así, para eso estaba la radio.

Casi todas las fiestas eran iguales. La diferencia la hacían los novios de la tía Gloria. Si con mi hermano sacábamos la cabeza del dormitorio para mirar la llegada de los invitados era con el exclusivo propósito de ver con qué novio venía esta vez la tía Gloria. Los había de todos los pesos y tamaños; había figuras alargadas de ojos cadavéricos y aire ausente, abrutados mocetones, oficinistas peinados para el lado, solemnes profesores primarios, comerciantes de terno y corbata, cuarentones de apariencia distinguida que a media fiesta ya bailaban borrachos con la camisa afuera, chicocos vociferantes de pelo ondulado; en fin, de todo, hasta un pelado cantor, que la junta familiar celebrada al día siguiente para recordar los grandes episodios de la noche anterior consideró algo así como el colmo, y señal segura de que las cosas andaban mal para ella. Lo curioso es que se trataba de hombres que en la semana yo solía ver caminando por el centro, serios, afanados en sus labores y que al detectarlos actuaban como si me rehuyeran la vista, como si con ese desaire me acusaran de ser un fisgón poseedor de sus secretos. Desempeñaban las más diversas ocupaciones, como dije, aunque la mayoría se adscribía al círculo del magisterio, ya que la tía Gloria era profesora y compañera de trabajo de mi mamá en la Escuela 2.

En la casa se decía que ella y su hermana, la tía Julieta, también maestra, pintaban para solteronas. Mi madre se había autoimpuesto la misión de casar a la primera porque se daba cuenta de que sus gruesos labios pintados de rojo, su mirada intensa y el corte de su vestido pedían a gritos un marido, problema que a la tía Julieta la tenía sin cuidado, me refiero al problema de tener o no tener marido. Pero las cosas parecían ir cuesta abajo en la rodada, a juzgar por el novio de la última fiesta, el pelado cantor.

La suerte quiso que años después llegara a la ciudad de Rancagua un nuevo agente del Banco Osorno y La Unión. El dato lo recogió mi mamá de boca de la señora Astrid, su colega en la escuela de párvulos, establecimiento al que se había trasladado mi mamá en calidad de directora. Se trataba de don Aliro Rozas, osornino, soltero y cincuentón que había vivido toda la vida bajo el yugo de su madre, una mujer dominante y de agrio carácter. “La mamá no lo deja ni a sol ni a sombra y ahora él viene solo, porque ella se quedará en Osorno hasta dejar la casa arrendada. ¡Es la gran oportunidad de la Gloria, señora Fani!”, le dijo su amiga y colega, según lo que recuerdo que mi mamá contó ese día en la mesa. Entre ambas se pusieron manos a la obra y esa misma tarde la noticia llegó a oídos de la tía Gloria, que se relamió de ansiedad al escucharla.

Puede que esto que contaré enseguida parezca que entra en el campo de la fábula, pero es la pura verdad. Al día siguiente la tía Gloria entró a la flamante sede del Banco Osorno y La Unión y solicitó hablar con el agente. Vestía un sombrero alón con una fruta, una estola de astracán y un traje dos piezas de paño rojo que combinaba con la cartera y los zapatos del mismo color. Unas medias nuevas de nylon con costuras realzaban sus piernas. Era la elegancia de la clase media rancagüina personificada, que requería al representante del banco para estudiar la posibilidad de abrir una cuenta corriente. Apenas abrió la boca para hacer la solicitud con su grave voz de vampiresa el agente quedó descolocado. La maniobra fue exitosa y pronto desembocó en romance. Y a juzgar por lo que mi mamá iba contando con el correr de los días, el romance destilaba aromas de compromiso definitivo. La prueba de lo bien que iba la cosa se dio una tarde en que mi mamá con la señora Astrid se dejaron caer “como por casualidad” en la casa de la tía Gloria. Mi mamá, que poseía una chispa que se salvaba de caer en la vulgar copucha por la lúdica pureza envuelta en su relato, por el sincero placer que le provocaba ese tipo de noticias, narró así su experiencia de la visita: “Al pobre Aliro lo tenían sentado en un mullido sillón, bebiendo una copita de licor, con el brasero a una distancia razonable para que no se asorochara, y las piernas cubiertas con una manta escocesa. En ese momento la señora Cristina (la mamá de la tía Gloria y su futura suegra), entró con una fuente humeante de sopaipillas pasadas y la puso en una mesita de arrimo, a su entera disposición. Aliro suspiró, agradecido”. Mi mamá contó la anécdota muerta de la risa, pero al terminar mi papá la recriminó por andar burlándose de la gente y ahí se acabó el cahuín.

Aliro era un hombre maduro, rechoncho, de cuidado bigotillo, sonrisa satisfecha, pelo engominado y mirada ensoñadora. Al final la tía Gloria logró su ansiado objetivo. Se casó y con Aliro formaron buena pareja. No hubo arrebatos pasionales, ni triángulos, ni platos rotos. El novio no se la llevó a otro pueblo, como a la Gradisca, pero se me ocurre que, descontando ese detalle, todo fue muy parecido.

Han debido transcurrir cuarenta años para que la tuerca diera otra vuelta. Días atrás, durante uno de mis viajes habituales a Rancagua, me enteré de la muerte de Aliro. Convinimos con mi tía Mirita en visitar a la tía Gloria para darle el pésame. Algo nos costó dar con la casa, pero no tanto. Llegamos antes de mediodía; nos recibió un familiar, un muchacho que dudó frente a la puerta e hizo consultas antes de invitarnos a entrar.

—Porque ustedes saben…— nos comentó.

—Sí, no te preocupes— le contestamos.La tía Gloria reposaba en el patio, sentada bajo el parrón (eran los primeros días del otoño). La saludamos de beso y abrazo y se alegró de vernos. Habían pasado cuatro décadas y mantenía el tono directo, fuerte y levemente irónico de su voz, una voz magisterial de esas que llegan hasta el último asiento de la sala de clases, voz concordante con su antiguo rostro circular de labios rojos que le ocupaban la mitad de la cara, porque la otra mitad se la llevaban sus ojos; voz que contrastaba con la de la tía Julieta, cuya faz aguzada parecía que al hablar estuviera chupándose las palabras, llevándoselas al paladar.

No era por lo tanto en su voz de maestra donde se evidenciaban las huellas del tiempo. La vida nos estaba castigando de diferente manera a los tres. A mi tía Mirita, con una inseguridad en su andar y una dieta propia de sus 81 años. A mí, el más joven del trío, con canas y sueños no cumplidos. A la tía Gloria…

—Venimos a darle nuestro más sentido pésame por la muerte de su marido— le dijimos con ese murmullo que convierte aquella frase que nunca se pronuncia en palabras que se entienden perfectamente.

—Se murió Aliro— reaccionó con una certidumbre rayana en la frialdad. Me hizo recordar la crueldad de que hizo gala con el Vitorio, cuando le levantó de puro gusto el jockey para dejarle al descubierto su pelada al cero, corte de pelo que para los niños de esos años se consideraba una afrenta, una humillación. El Vitorio no tenía ni cinco años, iba en kínder y una noche que jugábamos solos yo le había cortado el pelo con las tijeras, obligando a mis papás a raparlo al día siguiente, de modo que el Vitorio estuvo yendo dos meses al kínder con un carloto rojo y en una de esas mañanas la tía Gloria le levantó el carloto y el Vitorio se enfureció y trató de matarla.

Se murió Aliro. Cuarenta años de matrimonio se resumían en una frase de tres palabras. Se murió Aliro. Una vez dicho esto volvió a sentarse y nosotros hicimos lo propio. Allí estábamos los tres bajo el parrón otoñal.

Con la Mirita supimos aguantar la frase y volvimos a la carga.

—¿Y ahora está muy sola?

—Sí. Aliro parece que salió a comprar; vuelve ligerito.

—Habrá ido a la plaza. A él le gusta ir a sentarse a la plaza.

—Claro, a la plaza tiene que haber ido.

—¿A qué hora llega?

—¿Quién?

—Aliro, su marido.

—Aliro… parece que se murió. Yo no estuve, porque yo no soy de aquí. Yo soy de Rancagua. Me tienen aquí por mientras, porque yo vivo en Rancagua. ¿Y usted quién es?

—Yo soy hijo de la tía Fani. Me acuerdo cuando en los cumpleaños ustedes nos daban funciones de títeres con la tía Julieta y mi mamá.

—La Julieta era la de los títeres.

—¿Y qué es de ella?

—Por ahí anda.

—La tía Julieta fabricó al lobo Rufino y le puso piel que sacaron de un abrigo. También hicieron al pato Catuto. Eran los títeres más hermosos que vi en mi vida. Unas obras de arte.

—Claro que me acuerdo.

—¿Los tendrá la tía Julieta?

—La Julieta se murió.

—¿Murió?

—Parece…

Le dimos vueltas unos minutos más a la charla hasta que consideramos que la visita de honor se había cumplido.

—Tan poco rato que estuvieron, para otra vez vengan a tomar once y así hablamos un poco más –nos rogó.

Una súplica mentirosa. Los tres mentíamos por motivos distintos; ninguno deseaba enfrentarse a la verdad. O tal vez la tía Gloria quisiera hacerlo, pero ya no sabía cómo.

Desfile de disfraces

Un grupo de adultos entró vociferando al Paseo Huérfanos; hacían sonar cornetas, pero no levantaban cartel alguno, de modo que resultaba difícil encasillar su protesta en alguna causa medianamente conocida. Bastaron segundos para salir del error, atribuible a los tiempos que se viven: los empleados no protestaban contra nada, la oficina completa bajaba a la calle para exteriorizar su alegría a través de un desfile de disfraces. La gente los miraba con curiosidad y ellos, mujeres y hombres, parecían turbados, avergonzados de demostrar un sentimiento tan extemporáneo. En cosa de segundos se perdieron con sus disfraces improvisados, sus cornetas y sus challas, fueron tragados por las tibias burlas, sobre todo por la indiferencia de la muchedumbre.

El episodio, sumado a la feliz lectura por estos días de los relatos esenciales de Hesse, me trasladó a uno de esos momentos inolvidables de mi niñez.

Había sido una semana de preparativos contra el tiempo, pero los resultados estaban finalmente a la vista, minutos antes del mediodía, tal como lo había planificado la señorita María Eugenia. El curso entero, cuarto año B, esperaba dentro de la sala el llamado para comenzar el desfile de disfraces desde la Escuela 1, ubicada frente a la cárcel, hacia la Plaza de los Héroes. Caminaríamos por O’Carrol, doblaríamos por Estado, llegaríamos a la plaza, daríamos la vuelta rodeando la Catedral, la Intendencia y la estatua de O’Higgins, bajaríamos por Independencia, Brasil, San Martín, y volveríamos a la escuela. Durante una hora nos sentiríamos orgullosos de ser niños, contentos por despertar sonrisas, carcajadas, expresiones de reconocimiento, chistes sanos dirigidos a nosotros, el centro de atención. Seríamos señalados con el dedo y nuestra vanidad se inflamaría tras constatar que éramos sujetos de asombro.

En el fondo, se trataba de una competencia, lo que se dice una sana competencia al estilo de los ingleses de “Carros de fuego”, si es que la comparación pudiera aplicarse. Me resulta difícil concebir que los ingleses no sientan lo que yo al competir; es decir, envidia, deseos de fracaso del contrincante, ganas de aplastarlo, de hacerlo papilla. A lo mejor se hacían los buenos. Y sin embargo, bien miradas las cosas, allí estábamos, esperando la orden para salir a desfilar, sin ánimo de pisotear a nadie, tal vez sin aspiración alguna de competencia, idea maléfica que pudo haberse incorporado a mi psique con los años.

A diferencia de las demás promociones, en que los profesores daban chipe libre sus alumnos para elegir sus motivos, la señorita María Eugenia había apostado por un solo disfraz para el curso: por una tarde todos seríamos paracaidistas. La idea se le ocurrió en un dos por tres, una semana antes, mientras se discutía el tema en consejo de curso. Impresionados por la sencillez del disfraz, no pusimos objeción. Era bonito disfrazarse, pero a fin de cuentas todos terminábamos siendo vaqueros, indios apaches, magos, soldados romanos o futbolistas y eso le quitaba gracia al desfile. Era como si nos viéramos en un espejo y constatáramos, ahí sí con envidia, las diferencias con la otra pistola, la otra flecha, la otra espada, el otro sombrero, el otro bigote, comparación que siempre nos jugaba en contra, ya que —ignoro la razón— la vista se nos iba siempre hacia los disfraces superiores al nuestro. En cambio ser paracaidistas era ser originales y nos hacía sentirnos orgullosos de nosotros mismos y de nuestra maestra, que había tenido la idea.

El disfraz era el mismo buzo abotonado de la escuela, con tres agregados: un gorro de género del mismo color que nos tapaba las orejas y que no recuerdo cómo diablos pudo fabricarse cada uno, el bolsón colegial de cuero amarrado a la espalda y bigotes finos pintados con carbón a la usanza francesa, muy de moda en esos tiempos. La señorita María Eugenia iría al mando vestida de generala; o sea, con su traje dos piezas, cartera, sombrero y zapatos de medio taco.

Entonces salimos a dar la cara.

Mientras toda la escuela se tomaba las calles en completa algarabía y desorden, como corresponde a un desfile de disfraces, nosotros marchábamos silenciosos, marcando el paso con aire marcial, cual carne de cañón que parte a una guerra que se nos antoja heroica, incapaces de imaginar el dolor que provocan las guerras de verdad; marchábamos con la vista fija en el gorro del compañero de adelante, provocando comentarios del tono de qué son, militares, no, porque no llevan carabinas, ya sé, van disfrazados de ellos mismos, no, porque tienen gorro y bigotes, entonces qué son, mira, fíjate, son paracaidistas, sí, paracaidistas, claro, porque llevan el paracaídas en la espalda, qué ingenioso...

El curso del Lucho nos quiso hacer la competencia y montó un banquete: sobre el tablón que los cocineros cargaban al hombro sobresalían dos fondos de metal de cuyas orejas colgaban sendos cucharones; al centro, entre ambas ollas, iba sentado el Miguel, que cursaba primero de preparatoria, vestido de blanco, con un gorro de chef y bigotes de Fígaro.

Al curso del Vitorio asistía el nieto del cochero, tal vez el niño más pobre de la clase. Durante todo el año se le veía entrar a la escuela, humilde, pero dignamente, peinado para atrás con gomina, no pocas veces con las suelas rotas. El más aventajado no era; copiaba en las pruebas y al final del año poco menos que pasaba raspando por culpa de su cabeza rellena de aserrín, siempre callado y sereno, ignorante de su realidad. No caía bien ni mal, era simplemente el nieto del cochero y eso no significaba nada para nadie, salvo que se tratara del día de la fiesta de disfraces.

La existencia de su padre era un misterio, pero el que decía ser su abuelo lo amaba; es más, lo veneraba: el chiquillo estaba siendo lo que nadie en la familia había sido. Ya sabía sumar y restar, y leer, y auguraba para él tiempos luminosos. El resplandor del conocimiento le abriría las puertas que al cochero, un hombre ignorante y sumiso, el mundo le había cerrado en las narices.

Pero todo aquello debía ser echado afuera; no bastaba el sentimiento íntimo del tronco hacia la tierna rama que crecía, de allí que la escuela y por qué no decirlo la ciudad entera, que también conservaba algo de memoria, aguardara con ansias la aparición del muchacho disfrazado, aún recordando su paso como Llanero Solitario, el año anterior. Y aquella vez no solo no ocurrió la excepción sino que el niño vistió un disfraz que hoy me ha devuelto al pasado por el solo hecho de haber visto jugueteando a un grupo de oficinistas tarambanas.

El Lillo cabalgaba en un caballo alazán que brillaba de lustroso, vestido de sultán. Encabezaba el desfile del curso del Vitorio y suena obvio afirmar, aunque hay que decirlo, que sus compañeros no representaban más que una comparsa improvisada involuntariamente para hacerlo brillar más. Le sobraban collares sobre la seda celeste de su traje de fantasía y una gema púrpura resplandecía en medio del turbante blanco. Sobre la silla de montar se le había instalado un trono; el Lillo guiaba al animal con un dejo de indiferencia o secreto orgullo, no había cómo saberlo, mientras su abuelo lo seguía por la vereda con una mirada intensa, sin despegarle los ojos, y se le llegaban a caer las lágrimas. De haberle podido arrendar un elefante lo habría hecho, sacrificando incluso el pan del mes, mas no era esa temporada de circo.

Los dos hijos mimados

Eran dos jóvenes; vivían a pocas cuadras de distancia. Ambos, hijos adorados de sus padres. Uno estaba enfermo, el otro estaba sano. Del enfermo se decía que le quedaba poca vida. A mí me lo confirmó mi amiga Nichi, una tarde que nos juntamos los tres en mi casa a practicar para la Prueba de Aptitud Académica. El joven se despidió de nosotros con cierta ceremonia, cortés y educado, cariñoso, mostrando una conducta diametralmente opuesta a la de los adolescentes rancagüinos que hablaban a palabrotas, y se marchó a su casa. La Nichi me dijo:

—A Juanito le queda poco tiempo. El corazón se le va a reventar porque le fue creciendo con los años y ya lo tiene demasiado grande.

Yo ya lo sabía; mi mamá me lo había advertido años antes. Creo que él también lo sabía, pero intentaba tenderle una trampa al destino. Mi mamá me había dicho que me cuidara, que no jugara tanto a la pelota, porque a mí me habían detectado a los ocho años una lesión mitral, la misma que le descubrieron a él; de modo que bajo esa trágica sombra yo evitaba cansarme en los partidos, misión imposible al calor del juego, predisposición que me llenaba de culpas y que terminó conformando mi estilo dentro de la cancha: mucha visión, piques rápidos y cierta complicidad con los momentos laxos, desde la banda derecha.

Juan Zurita debía de estar bastante más enfermo que yo, porque a él ni siquiera se le ocurría jugar. Es más, había ido adquiriendo una postura de niño elegante, bien vestido, peinado a la gomina y modales refinados. Un muchacho amable y cariñoso, como lo he definido. En realidad, daba gusto hablar con él. Ese día, por ejemplo, nos había contado sus planes. Iba a estudiar leyes y se estaba esforzando en preparar la prueba, la misma que a mi amiga la hizo entrar a ingeniería y a mí, a periodismo. Todo indicaba que le iría bien, porque era estudioso y responsable. De no ser por su corazón tenía el futuro asegurado.

—¿Por qué dices eso, Nichi? Yo padezco lo mismo que él y me siento bien— le comenté.

—Ah… —respondió, dudosa, y no se volvió a tocar el tema, lo que me dejó sumamente preocupado. Pues si Juanito se veía alegre y tan confiado en su futuro quería decir que tal vez ignorara el grado de avance de su mal. Y si lo ignoraba era porque no se lo habían querido revelar con todas sus letras. ¿No podía pasarme a mí lo mismo? Lo único que nos diferenciaba era que yo no me peinaba a la gomina ni era tan alegre, ni tan educado, ni tan estudioso. Ni tan mimado. De todo lo anterior era esto último lo que me tranquilizaba. A los niños por algo los miman, me repetía. A él lo miman porque se va a morir y a mí no me miman porque no me voy a morir.

Un mes después supe que había fallecido. No alcanzó a dar la prueba; jamás pisó la escuela de derecho. Sus papás le habían regalado un auto, que era como si hoy le regalaran a uno un cohete para viajar a la Luna. Era un Austin Mini usado, el sueño de todo adolescente. Juanito viajó a Puerto Montt, un viaje de ida y vuelta. Dos mil kilómetros de un paraguazo. Al regreso llegó fatigado, tan rendido que cayó a la cama. Murió al día siguiente, acompañado por sus padres, que se culparon para siempre de haberle comprado el auto.

La mamá de Juan Zurita era colega de la mamá del otro Juanito, del Juanito sano. Ambas acostumbraban a hablar de sus hijos mimados en los recreos de la escuela 2. Esto llegaba a mis oídos a la hora de almuerzo, de boca de mi mamá, que también enseñaba en esa escuela. De allí surgían entonces, ante la menor recaída de Juanito el enfermo, sus advertencias. Y de allí surgían también las novedades que hacían salir canas verdes a los padres de Juanito el sano. Según mi mamá, Juanito el sano había salido deschavetado porque a sus padres los unía un lazo familiar. Dicho de otro modo, el matrimonio de sus padres fue el matrimonio de un tío con una sobrina. Por su condición de radical, el papá de Juanito el sano tenía un puestazo en el magisterio provincial y su mujer (la sobrina), que era joven, guapa y no servía para nada, había entrado por la ventana a la escuela 2. Cuando resultó obvio que no tenía la menor idea de cómo hacer una clase le fue asignada la plaza de bibliotecaria, que ocupó hasta su muerte. En esos almuerzos familiares mi mamá llegaba comentando con lástima los últimos sucesos de los dos Juanitos. Ante Juanito el enfermo su voz se recubría de compasión hacia sus padres, que día a día sentían cómo se les consumía el hijo. Ante Juanito el sano la compasión se mezclaba con un timbre de recriminación. Después de todo ellos se habían casado a sabiendas de que eran parientes, y habían tenido un hijo; ahora debían resignarse a su sino.

Dije que la mamá de Juanito el sano ocupó la plaza de bibliotecaria hasta su muerte. Pero tal circunstancia no duró mucho tiempo. Eso explica lo visiblemente alterada que llegó mi mamá una tarde a la casa.

—Sergio, se murió la Ofelia— le comentó a mi padre, atragantada con la noticia.

En efecto, la joven madre de Juanito el sano había muerto el fin de semana, víctima de la estúpida complicación de una sinusitis.

“La pus se le fue al cerebro y se lo coció. Agonizó el sábado y el domingo amaneció muerta, pobrecita”, decía.

Yo me la imaginaba en una cama ancha de una pieza fría y grande de paredes de cemento, con una lámpara de velador encendida y su voz balbuceando palabras incoherentes, mientras su marido y Juanito la miraban sin hallar qué hacer.

Cada primero de noviembre se encontraban en el cementerio. La tumba de Juanito el enfermo era cubierta de flores y sus padres le rezaban una oración. A pocos metros yacía la mamá de Juanito el sano, visitada por el viudo y su hijo. El joven incorregible ya no era tema de conversación. Vagaba por las calles de Rancagua, despreciaba el trabajo, gastaba lo que no tenía y su papá le pagaba todo. Pero el padre, que ya era maduro cuando se casó, envejecía a pasos agigantados y un buen día se murió de viejo. Juanito el sano quedó solo y en pocos meses dilapidó la fortuna que recibió en su condición de único heredero. Lo último que se supo de él, y que se convirtió en el comidillo de toda la ciudad, fue que, agotadas las reservas, vendió la tumba de sus padres. Trasladó sus restos a una porción de tierra seca en el cementerio de Machalí y utilizó la diferencia en su favor.

El Cornejo

El Cornejo se prestaba para las burlas porque tenía cara de ratón. Si no fuera porque le faltaba la cola habría pasado por roedor y el inspector lo habría echado a escobazos del liceo. Habría dicho: “Vaya, ¿qué hace un ratón con uniforme?” y lo habría corrido a palos de escoba.

El Cornejo sabía que tenía cara y cuerpo de rata y tal vez por eso se sentaba en el último banco de la sala, en el de la esquina. Los demás, que teníamos alma de gatos, primero lo aislamos, en el sentido químico del término; y luego nos lanzamos sobre él. Su reacción fue siempre la misma: levantar los brazos cortos en señal de defensa, mover las manos y los dedos y agitar la boca, mostrando sus dientes picados y resaltando el vello que comenzaba a cubrir el borde de su labio superior.

Pero nunca le hicimos nada. Lo amenazábamos, no más. En el fondo, queríamos ayudarlo a superar su timidez enfermiza. El Cornejo casi se largaba a llorar, pero se contenía. Luego, a la hora del recreo, iba a una banca y allí se quedaba. Tenía el cráneo echado hacia atrás, cubierto por una masa sebosa de pelo negro. Tenía la nariz larga y afilada, los ojos oblicuos, las orejas grandes, los dientes puntudos y la barbilla minúscula, recogida. No era un ser humano, era un ratón. Ratón de campo, más encima; porque venía del campo.

—¡Señorita, el Cornejo trajo queso para la colación!

—¡Juguemos al gato y al Cornejo!

Él no decía nada, porque con la llegada de la pubertad, cada vez que abría la boca le salían unos gallitos que provocaban una carcajada general en la sala de clases. Eso duró casi todo el año.Llegó marzo y volvimos al Liceo de Hombres de Rancagua. Yo no entendía qué pasaba. Mis compañeros hablaban en voz baja en un rincón, todos de pelo engominado y zapatos nuevos. Alcancé a escuchar al Valenzuela cuando decía que al compañero se lo habían llevado preso porque lo pillaron violándose a un niño y en la cárcel se había ahorcado.

A quién, decía yo. A quién. Pero nadie contestaba.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Reinaldo Edmundo Marchant | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

EL MEMORIOSO SERGIO MARDONES

"Micrópolis". Ediciones Mnemósine, 2024, 446 páginas

Por Reinaldo Edmundo Marchant