Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Reinaldo Edmundo Marchant | Autores |

VIVA CARNERA: RELATOS DE BOXEO

Por Daniel Navarro García

.. .. .. .. ..

Dos hombres enguantados en el ring intercambian golpes bajo el cono de una luz asfixiante y el frenesí de un público que ha perdido toda compostura. Ambos boxeadores provienen de suburbios donde la rudeza se mama de infante. A fuego lento la vida puso fortaleza en sus puños y aprendieron este deporte tan áspero y noble, solitario como pocos, donde quedarán de frente a un adversario que deberán vencer para no caer derrotados de manera indecorosa.

Es el boxeo. Una disciplina de larga data, que por allá en el siglo XIX contó con la admiración y apoyo de nobles pudientes, que financiaban veladas a puño limpio para su propio deleite. Recién hacia el comienzo del siglo veinte comenzó a reglamentarse el ejercicio de estos gladiadores. Con ello, surgieron promotores inescrupulosos a degustar el dulce sabor del dinero, a costa de peleas arregladas y apuestas ilegales.

Este especial y quizás único libro, describe las tragicomedias de hombres fornidos, de recios bíceps, buenos e inocentes en su mayoría, que saltaron las sórdidas barreras sociales a puro golpe, tocando una gloria y un bienestar que duró hasta que sus fuerzas lo permitieron.

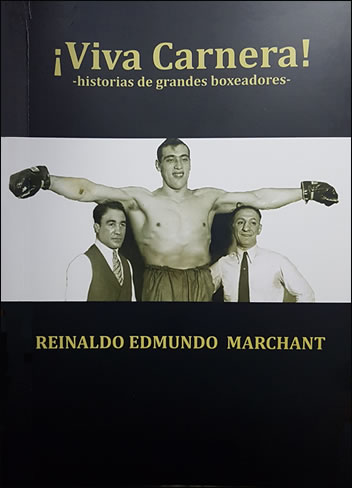

Admiro este deporte. He estudiado su historia y a los púgiles que llenaron de gloria sus vidas. De modo que cuando la editorial Subterranis me contó que publicaría el libro “¡Viva Carnera!” (Septiembre, 2017), del escritor nacional Reinaldo Edmundo Marchant, y me solicitaron escribir unas líneas para la contratapa, lo acepté como un honor.

Admiro este deporte. He estudiado su historia y a los púgiles que llenaron de gloria sus vidas. De modo que cuando la editorial Subterranis me contó que publicaría el libro “¡Viva Carnera!” (Septiembre, 2017), del escritor nacional Reinaldo Edmundo Marchant, y me solicitaron escribir unas líneas para la contratapa, lo acepté como un honor.

El tema me apasiona y atrapa desde niño. Es el primer volumen entero de un autor nacional que leo en Chile. En mi residencia en Argentina y México pude descubrir textos ligados al box, pero con otras temáticas, de ámbitos periodísticos y biográficos. Recuerdo alguna vez haber tenido en mis manos una antología de los púgiles de Poli Délano, una compilación de creaciones de distintos autores de historias majaderamente conocidas a través de los tiempos. Aquí estamos ante algo nuevo, recién salido del horno, y esa novedad literaria como apasionado a los puños me interesa genuinamente.

Al recorrer el volumen, fui descubriendo piezas literarias donde la historia arranca de un hecho real, bien documentado, que sucedió en el ring o en la vida de un boxeador, adosado con ingenio y un manejo de un atrapante lenguaje narrativo, que envuelve.

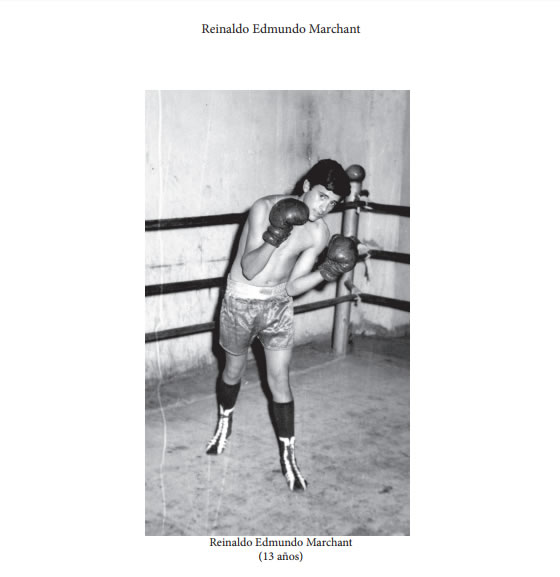

Sorprende el epígrafe al pie de la página 4: “La vida de un boxeador y de un escritor debe ser de película”. Y alrededor de ese pensamiento, una fotografía de este escritor con vestimenta de pugilista cuando tenía trece años. Es probable que en esa imagen este el origen del por qué creó semejante libro. A la vez, sin duda, lo convierte en esas aves extrañas que han alimentado sus ficciones con la ruda experiencia de vida.

Hay relatos admirables que modestamente me atrevo a destacar: ¡Viva Carnera!; El derrotado más feliz del mundo; El baile de Trollman; Hoy pelea Locche en el Luna Park; El terror de Boston; La maravilla de ébano; entre otros no menores en calidad.

Disfruté el libro. Ver ante mis ojos la recreación de más de un siglo de grandes exponentes del boxeo mundial, es una tentación ineludible. El autor chileno tiene un valor adicional: no hace farándula ni bulla comunicacional con sus relatos. No le interesa el escándalo –tema que uno ve a menudo en libros recientes-. Crea, imagina y describe los hechos como si estuvieran ocurriendo en esta época.

Hermosas y maravillosas historias, donde el racismo hacia los negros y las peculiares vidas de los peleadores son referidos con briosa pluma, develando una temática contemporánea de plena validez y colorido.

Un libro que faltaba en mi armario y, estoy seguro, también en las bibliotecas, donde recibí siempre la respuesta que no habían este tipo de obras. He de esperar que sea el comienzo de otros textos que aborden estos temas que han sido vastamente utilizados en películas, no así en la creación literaria.

* * *

¡VIVA CARNERA!

Reinaldo Edmundo Marchant

Cuando nació pesó siete kilos y sus padres quedaron estupefactos por la descomunal criatura que habían engendrado. El robusto retoño a los trece años alcanzó la dimensión colosal de casi dos metros de estatura, tenía un pie sobrenatural talla cincuenta y en la báscula arrojaba una envergadura de más de cien kilogramos. Hacia comienzo del siglo veinte, su figura desproporcionada causaba una miedosa sensación. Cargarlo en los brazos era como llevar un saquito de piedras que arqueaba el espinazo.

De resulta de su estatura original (donde pocos en esa época superaban el metro setenta), en la calle se convertía en un varón inconfundible por sus extremidades corpulentas, contrahechas y acaso descabelladas, que unidas a su testa minúscula y rostro absorbido, que evocaba a aquellos espectros de casonas habitantes de cumbres borrascosas, despertaban una quisquillosa consternación.

Nadie quedaba indiferente cuando se lo encontraban a quemarropa y constataban esa ilimitada facha que parecía tocar las nubes con la cabeza. Las exclamaciones y el espanto por el gigante vagabundo fueron un hecho repetido, para deleite de los niños, que lo apreciaban como un incauto mamarracho, y tribulación en las mujeres ancianas, que les causaba un comprensible desasosiego.

El estupor aumentaba cuando reía y asomaban los dientes separados, filosos, desarrollados, que lo esbozaban a la perfección con la figura del Franskenstein que representaría años después en películas de segundo nivel.

Su padre obrero lo llamó Primo Carnera por ser el primogénito, otra rareza, y él se defendía señalando que había llegado al mundo precisamente para no pasar como despistado y escribir unas de las historias más increíbles que se recuerden en Europa.

No le fue fácil lidiar con esa su singular estampa (sus novias parecían enanitas a su lado), motivo de escarnios y motes nunca igualados. Lo identificaban con una variedad de apelativos que sobrepasaba cualquier lógica. Cada uno de ellos apuntaba a su proverbial efigie humana.

Procedía de una familia pobre, que lo llevó al hambre, la mendicidad y la supervivencia. A la manera de los gitanos, desde que aprendió a caminar fue un nómade que se trasladaba de pueblo en pueblo, y de país en país. Esto le valió el seudónimo de “La montaña errante”.

Como si su vida estuviera redactada visiblemente en el libro del destino, por ese tiempo de la adolescencia pasó un circo por la ciudad y lo descubrieron echando al buche sendos panes con manteca mientras caminaba sin rumbo por una rústica avenida.

Impresionados por su morrocotuda figura, lo entusiasmaron de inmediato para que se ganara unos pesos y así terminó contratado para trabajar de tramoya y forzudo del espectáculo, imprimiendo un sentido laboral a su descomunal físico.

Aquel sería su primer oficio formal.

Junto a los monos, equilibristas y bufones, era el hazmerreir del espectáculo. Lo metían en una especie de jaula y a medida que entraban los desafiantes él los sometía con la fuerza de un Hércules, ganando aplausos, risas y admiración del público. Los pequeños eran quienes más disfrutaban.

Al comienzo, a él le llamaba la atención que su desmesurada materia de carnes le brindara una ocupación salarial. Y que también requirieran sus servicios de gigante corpulento para animar cumpleaños, fiestas de disfraces y sorpresas esperpénticas.

Sus fabulosos músculos recibieron una inesperada adhesión circense y fue integrado al “elenco estable”. Con esta empresa recorrió pueblos y ciudades. Su número formaba parte del repertorio estelar. Para enganchar a la audiencia, lo destacaban con un enorme rótulo donde lo describían como “El hombre invencible”.

Los infantes llenaban la carpa para mirar sus medidas fuera de lo común y, por añadidura, para llevarse un buen susto cuando abría la boca y dejaba ver esos colmillos aficionados al mastique de res.

Pasó una larga temporada cumpliendo el papel de Goliat.

Como en los buenos párrafos de cuentos de hadas, en cierta ocasión se encontraba recostado en un banco de un parque de abedules y sintió que entre sueños alguien intentaba despertarlo. Al abrir un ojo, observó a un hombrecillo de baja estatura, pero de ademanes decididos. Era León See, un ex boxeador, promotor, jugador profesional y que había perdido sus últimos escrúpulos en los bajos fondos de París.

El hombre, viendo un diamante en bruto, sin tardanza le propuso que se convirtiera en púgil, porque con esa estampa de gladiador no existiría rival que le opusiera resistencia.

-Harías más dinero boxeando, ¿sabías eso?-dijo.

Le aseguró dinero en abundancia y el fin de esa mendicidad que se le notaba con el destello de la tarde. Una esperada iluminación de esperanza brilló en los ojos del inocente muchacho que no tardó un ápice en aceptar la propuesta, no sin antes reconocer que de boxeo no sabía nada y que nunca lo animó el deseo de tomarse a trompadas con el más elemental de sus semejantes.

León See le respondió que de aquello no se preocupara, que ese era un tema de él, y de inmediato explicitó la finalidad del plan: “El que comienza su carrera con combates trucados, tiene más posibilidades de llegar a la cima que el que se abandona a su suerte…”, le explicó con categórica displicencia.

Hablaba en serio.

A las tres semanas le prepararon un falaz combate y Carnera debutó nada menos que en París frente a León Sebilo, un peso pesado galo de dudosa reputación como la del creativo manager, y al segundo round se desplomó artísticamente, después de huir temerosamente para no ser impactado por el “monstruo”, por el “asesino”, que enfrentaba.

Así fue tentado y rescatado por la mafia ligada al boxeo, que vieron en sus maravillosas extremidades la posibilidad de convertirlo en púgil y conseguir cuantiosas ganancias económicas. No les importó que no peleara ni con las moscas, que su carácter era más dócil que agresivo, y que nunca se interesó en masacrar al prójimo.

Le pintaron un mundo de ensueños. De hazañas y, sobre todo, de dólares. Entonces Primo Carnera vio realmente que esa podía ser su oportunidad de ayudar a su estirpe necesitada. Y aceptó ponerse bajo las órdenes de León See, su promotor hermanado con los hampones del mundo del boxeo.

De la noche a la mañana dejó el circo y comenzó a visitar el gimnasio.

A fuego lento fueron transformando su fuerza inaudita en brutalidad pura. Le enseñaron a tirar golpes y especialmente a recibir, pues la técnica de sortear trompadas era un talento que se trae de cuna, y que no hay modo de inculcar cuando el árbol está torcido.

Verlo arriba del ring con sus dimensiones descaradas generaba todo tipo de declaraciones. Que era un payaso. Títere. Un grandote al servicio de quienes manejaban las peleas. Más que boxeador parecía un pintoresco campesino que sembraba patatas. Un gigante bueno, sacado de una fábula o un cuento de princesa inmaculada que se enamoraba de un muchacho pobre y de extraordinarias características físicas, quien cual vendaval desbarataba todo estorbo que se le presentaba en el trayecto.

Como era de esperar, su sola presencia atraía a curiosos en masas, que venían a admirar su musculatura, piernas rechonchas, espalda que parecía una puerta, esas sus holgadas manos, su espacioso pecho y hombros formidables que evocaban la suprema fortaleza de los luchadores romanos. Después de su primera victoria, vinieron otras realizadas nada menos que en Milán, Leipzig y Berlín.

Los aficionados se asombraban que su cabeza fuera pequeña en relación a su cuerpo y que su cara diminuta recordara indefectiblemente a la de una inocente criatura. Pero con guantes en las manos, ¡intimidaba al peor dictador!

Sus manejadores urdían detalladamente las peleas, al extremo que los aficionados quedaban convencidos que fueron golpes reales y no ficticios los cuales aturdían y hacían desmayar a sus oponentes como si hubieran sido impactados por ráfagas de alta munición.

Sin embargo, nadie, a decir verdad, daba un peso por él. No eran pocos quienes pensaban que se trataba de una travesura. De una broma macabra de un negociante que buscaba echar a los leones a un púgil anacrónico, carente de condiciones básicas y técnicas.

Sólo la mafia tenía certeza que en unos años lo transformarían en el primer Campeón Mundial de la máxima categoría que tendría Italia.

Y no se equivocaron.

Le programaron una hilera de combates trucados, donde los rivales se desvanecían por un roce, en un cruce leve, o por un golpe invisible. La prensa no tardó en descubrir la triquiñuela. Y comenzaron a condimentar el “nacimiento del fenómeno”. Lo tomaron como una excelente mercadería comunicacional. Sin ningún grado de consideración hicieron un festín mediático con el invento del “Súper hombre”.

Publicar una fotografía en pose de boxeador con su exuberante corpulencia era un suceso que vendía miles de matutinos.

A la luz de los desenfrenados hechos, personas de buen corazón le pidieron que volviera a la pantomima del circo. O que buscara algún papel de adonis en el cine, aunque para aquello precisara maquillaje e indumentaria de alta moda. Pero Primo Carnera tenía una vida ya determinada, conducida por inescrupulosos ligados al oscuro mundo del pugilismo, que llevarían su carrera deportiva a límites surrealistas, lleno de extravagancias y, lo peor, crudamente infames.

Se valieron de él para sacar al aire los groseros intereses del boxeo mundial, que operaban con reglas y mecanismos propios, a espalda de la ley: Primo Carnera sólo fue uno más de la larga lista que dirigían oscuros negociantes.

Su primer itinerario consistió en viajar por diversos países derrotando a adversarios de escasa monta, anónimos y cobardes, que al menor soplo se desmoronaban fingiendo una derrota dramática.

Su fama de púgil temible se acrecentó de manera escandalosa. A esa su inexistente habilidad, la suplía con su presencia que humillaba.

Había un asunto verídico que no merecía discusión: Carnera tenía cloroformo en sus puños. Un buen trompazo fácilmente ponía a dormir a un distraído adversario. El problema estaba en que ese golpe en lo sucesivo no lo mandaba con pulcritud ni dirección, más bien a veces resultaba por la inercia de la suerte del conejo…

El montaje de peleas victoriosas creció de forma grosera.

Los nocauts incrementaban su perfecta hoja de boxeador intocable e invicto. Las expresiones de adulaciones lo mantenían con su auto estima por los cielos. Entonces le dijeron que en Europa no quedaban rivales por demoler. Echaron mano al plan establecido y éste indicaba que era el momento de conquistar otros escenarios.

Había llegado el momento de llevar a Primo Carnera a la meca del dólar, del boxeo y del hampa, Estados Unidos. Le aseguraron que ahí, con unas cuantas lecciones en el gimnasio, se transformaría en el noqueador más poderoso de la historia. Y él asombrosamente lo creía.

Sin perder tiempo, León See vendió los derechos de la promesa italiana a unos “inversionistas” norteamericanos, quienes se encargaron de convencer a la prensa del poderío extraordinario de su representante y, para echar andar la empresa, lo bautizaron como “El asesino del ring” y “ El hombre prehistórico”, entre otros exagerados slogan comerciales que se vendían como refrito de salchichas con mayonesa.

Bajo la sombra de pleitos arreglados, continuó adelante con una seguidilla de triunfos arreglados que lo fueron llenando de reputación y de ejemplo de perseverancia.

Todo el mundo sospechaba de la limpieza de sus combates, sin embargo esto pasaba a un segundo orden, pues el personaje resultaba un nutrido manjar para festinar con notas, artículos y reportajes sobre la epopeya de su vida y su sensacional traza de cazador de elefantes.

De sus abundantes riñas, sólo un pleito investigó la Comisión de Boxeo de Chicago y retuvo la recaudación. Sucedió en la pelea con Elzier Rioux, que cooperó eficazmente con el rapidísimo K.O. que le propinó Carnera a los 47 segundos del match. El asunto, al igual que otros denuncios, fue posteriormente archivado.

Así llegó el 29 de junio de 1933, donde alcanzó su mayor gloria venciendo al Campeón del Mundo de los Pesos Pesados, Jack Sharkey, nada menos que en Madison Square Garden.

Sharkey era, por todos sabido, un boxeador muchísimo más preparado y con más atributos que Primo Carnera, pero aprovechó la primera oportunidad para dejarse caer en la lona: al comenzar el sexto round, el gigantón italiano insinuó un ataque que llevaron al Campeón a la lona, donde permaneció más de diez segundos y fingiendo signos de martirio para no despertar tanta sospecha…

La pelea se declaró legal y el planeta, con todas sus miserias, cayó rendido a sus pies.

Para celebrar con los suyos, regresó a Italia, donde fue recibido como héroe.

Benito Mussolini saboreó la presa y lo utilizó como imagen y propaganda de su política fascista. A su vez, artistas y escritores empezaron a interesarse en la increíble historia que le construyeron por el único hecho de ser un voluminoso mastodonte.

Fue invitado a programas de la naciente televisión. Radios y medios de prensa lo entrevistaban. En la calle lo paraban para requerir autógrafos. Se fotografió con reconocidos actores, bufones y deportistas. ¡Había conquistado fama y dinero! No le costó darse cuenta que de la noche a la mañana se convirtió en célebre figura y personaje con destellos de superhombre. En un ídolo que todos querían conocer.

Saltó del hambriento anonimato al reconocimiento mundial.

El sueño duró un año.

Sus representantes lo notificaron del ofrecimiento de un botín económico imposible de evitar, que lo obligaban a defender el título. Pero esta vez se trataba de una pelea en serio. De verdad.

Su rival, Max Baer.

Este era un noqueador en serie que nunca permitió ser tentado financieramente por la mafia. Se había ganado ese derecho a base de triunfos en buena lid y en cualquier conversación declaraba de entrada que de bufón no tenía ningún grano en la cara.

A Carnera le explicaron que este encuentro lo asumiera como la gran oportunidad para demostrar a sus detractores que no era “un tongo”, “un invento”, “el Chaplin del boxeo”.

No se cansaron de pedirle que practicara y confiara en ese golpe destructor que la madre naturaleza le proporcionó. Y que lo lanzara tantas veces como pudiera, porque en una de esas podía dar en la quijada del adversario y soslayar cualquiera sospecha de arreglo…

Seducido por la efervescencia que generó el encuentro, “La montaña errante” se preparó como jamás lo hizo.

Entrenaba con el gimnasio colmado de aficionados y comunicadores de la prensa internacional. En las apuestas, iba ganando lejos, claro, los italianos lo apoyaban en masa, con fervor e idolatría.

¡La pelea resultaría, en estricto rigor, una de la más patética y rústica en la historia del boxeo mundial!

Más que un combate consagratorio se trató de una pelea callejera en un boliche de la esquina, con un grandote tirando piñas y voleos al aire, correteando por el ring al contrincante, hasta que ambos, en una especie de lucha libre, se fueron a la lona y siguieron ahí pegándose como borrachos a la salida de un bar arrabalero…

El público se reía a mandíbula batiente, como en sus mejores momentos de hazmerreír en el circo.

Primo Carnera se caía y se levantaba. Y hasta tuvo la fortuna de apuntar una derecha y mandar a su contrincante al piso. Pero éste se encumbró presto como un gorila y en un ataque de furia lo volvió a tumbar.

¡Y lo tumbaría quince veces! Hasta que el árbitro, en un acto de humanidad elemental, detuvo el desigual combate.

El match fue rotulado por la prensa como “La pelea de las caídas”.

Un periodista, cansado de la farsa, escribió a modo de epitafio pugilístico: “La única pelea honrada sostenida por Carnera antes de que Baer lo destrozara, tuvo lugar en Miami y en ella venció a Tommy Lougbran, que tenía treinta y dos años, que nunca había sido un pegador y que concedía al italiano una ventaja de cincuenta kilos de peso…”.

Luego de la fulminante derrota, en el camarín, el potro italiano entendió que el sueño y la gloria habían terminado. La mayoría de quienes usufructuaron de su cuerpo inenarrable habían desaparecido en un santiamén.

Con apenas un puñado de fieles, soportó el aislamiento. El mismo que padeció desde que tuvo uso de razón. El ensayo de peleas preparadas había llegado a su fin. El drama del descalabro ante Max Baer lo hundió en un lacerante abandono.

Con este escarnio comenzó su alejamiento de los cuadriláteros. Las críticas le llovían a raudales, “confiemos que no regrese”, fue lo más benévolo que se dijo en un matutino.

Poco tiempo después, aquejado de enfermedades y deudas que le dejaron de herencia sus tétricos representantes, reconoció: “De mi vida como boxeador no ha quedado más que un amigo, Paulino Uzcudum”.

Para subsistir, incursionó en la lucha libre y desarrolló algunos papeles en películas menores. Desgraciadamente también incursionó en la bebida, de la cual no escaparía a una cirrosis.

Desahuciado por la enfermedad, se trasladó a su pueblo natal, Sequals, para librar su último combate, el de la vida, la que perdería el 29 de junio de 1967, precisamente treinta y cuatro años después que conquistara el campeonato del mundo.

El pueblo se congregó en masa para despedirlo. A fin de cuenta, había orgullo de sus logros deportivos. Para perpetuar sus sentimientos, erigieron una estatua donde reza un magistral texto: ¡Viva Carnera!

* * *

La vida de un boxeador y de un escritor debe ser de película