Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Rosamel del Valle | Macarena Urzúa Opazo | Autores |

LA MEMORIA ALEGÓRICA:

LO VISUAL Y LO MÁGICO EN ROSAMEL DEL VALLE

Por Macarena Urzúa Opazo[*]

Revista Mapocho, N°77. Primer Semestre 2015

.. .. .. .. ..

En los años cincuenta, un poeta chileno deambula por la ciudad de Nueva York con una cámara Leica colgada al cuello y un cartel que dice: “SOY ROSAMEL DEL VALLE / POETA / NO SÉ HABLAR INGLÉS” (Sanhueza 8). Así Rosamel del Valle (1901-1965), fotografía la ciudad y escribe sus crónicas sobre Nueva York, ciudad a la que llega en 1946 a petición de la oficina de las Naciones Unidas, que solicita a la embajada chilena un funcionario[1]. Rosamel del Valle al llegar a Nueva York, había publicado varios libros de poemas, así como también había sido incluido en la renombrada Antología de poesía chilena nueva (1935), editada por los poetas Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim.

Del Valle lee en francés —es un políglota autodidacta— textos de Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, Lautreaumont y Gerard de Nerval, entre otros. Este es el contexto socio-cultural en el que del Valle desarrolla su obra; marcado por variadas influencias, como la poesía francesa, las vanguardias y la importante presencia de lo visual, como se verá más tarde en su estadía en Nueva York, a través de su afición por la fotografía y el cine. Se sabe por medio de Hernán Castellano Girón, así como también por testimonios de Humberto Díaz Casanueva, que del Valle solía usar una cámara Súper 8 para hacer videos de sus amigos. Se dice que se grabaron veladas con poetas en Nueva York, entre ellos algunos representantes de los beatniks como Allen Ginsberg. Sin embargo, no se cuenta con ningún registro de esos videos y aparentemente las cintas estarían ilocalizables. En cambio, sí contamos con algunas imágenes de Rosamel con Díaz Casanueva en Nueva York, las que aparecen en la película realizada por Rodrigo Díaz, una trilogía sobre Rosamel, Humberto Díaz Casanueva y Ludwig Zeller, llamada Los videntes (2011).

Fotogramas del documental Los Videntes de Rodrigo Díaz

Para Ginsberg, según cuenta Hernán Castellano Girón, Rosamel era el poeta visionario más extraordinario que había conocido. “Yo vi unas películas de ocho milímetros filmada por Rosamel donde aparecía Ginsberg con otros poetas de la Gran Manzana, mientras recitaban sin voz, danzaban y se divertían frente al lente mágico… (p. 232)”. Como un lente mágico que registra crea y transforma, creo que debemos imaginar las películas, leer sus poemas, cartas, crónicas para ver tras el objetivo junto a este poeta visionario y fotógrafo aficionado, quien ve en ese lente mágico una posibilidad de ser parte de lo nuevo. En la siguiente carta de Rosamel a su amigo Humberto Díaz Casanueva, le comenta con fascinación de un nuevo invento:

…dejando de lado la técnica atómica de los “3 dimensions” —muy interesante— pero en la que el drama o la comedia no pueden entrar, ya que se trata de trucos espectaculares, acaban de presentar el invento francés del “cinemascope”, maravilloso y formidable y en el cual podrá entrar todo cuanto a la creación cinematográfica se refiere” (del Valle, p. 324)[2].

Valeria de los Ríos, al analizar la literatura latinoamericana en relación a las tecnologías visuales, sostiene que: “El cine se presenta como algo nuevo y sorprendente, una fantasmagoría que mezcla una tecnología cuyo proceso de producción es ignorado por los espectadores…” (p. 173). También señala el carácter efímero de estas imágenes a diferencia de la escritura así como la relación espectadores / público versus lector / individual). Me parece que para Rosamel del Valle y Díaz Casanueva el uso de la cámara es parte de sus experiencias poéticas y de vida, pero también es para del Valle una entrada particular a la modernidad, en su condición de latinoamericano, chileno, inserto como viajero, paseante, extranjero, en el NY de los años 50. Hay que recordar que a principio del siglo XX el cine mudo simbolizaba la “vida moderna”, como sostiene Bernardo Subercaseaux. Por todo lo anterior, creo que la obra de Rosamel del Valle puede leerse desde la interdisciplinariedad, porque en ella podemos observar, como si lo hiciéramos a través de un lente fotográfico o una cámara Súper 8, un registro de las tendencias estéticas de la época.

En este contexto, la lectura de uno de los primeros poemarios del escritor, País blanco y negro (1929), nos acerca a la vanguardia, así como también a la novela Eva y la fuga, particularmente al surrealismo de André Breton. Novela de del Valle, que para Anna Balakian, su traductora al inglés, por su temática y elementos similares —una mujer que aparece y desaparece, bellos fantasmas— tendría más de una semejanza con Nadja de Breton, sería una suerte de Nadja latinoamericana. En ambas aparece la figura femenina que tiene la función de comunicar con otro mundo, con otra realidad, de cuestionar. Son “bellezas convulsivas”, como diría Sanhueza parafraseando a André Breton (“Reencuentro con el sonámbulo”, p. 22).

La imagen, la visualidad en los textos de Rosamel del Valle, es protagonista y sobre todo las imágenes fantasmagóricas como las que aparecen en las novelas anteriormente citadas. Veamos una cita de otra de sus novelas, Brígida y el olvido:

Me estremecí. Una mujer pasó casi rozándome. La noche hizo un movimiento como aclarándose un poco y hasta llenándose de cierto dulce calor. Mi pensamiento se detuvo. Caí otra vez en la nada…Aquella mujer lo había vuelto en sí…No hubo ya una sola casa a obscuras… A veces hablaba (la mujer). Pero era un pequeño ruido que salía más bien de las manos que de la boca” (pp. 190-191).

La imagen femenina como un fantasma que aparece repentinamente para iluminar, tal como la aparición de Brígida: “Sólo cuando me sentí caminando entre las dos mujeres y tomado de un brazo por cada una, me di cuenta de que la recién llegada era Brígida. Brígida vestida de blanco, sonriente y perdida en el tiempo” (p. 191)[3].

La imagen o espectro es una presencia fantasmagórica, tal como estas mujeres son apariciones: como sostiene Valeria de los Ríos es algo que está presente y ausente, visible e invisible, perceptible e imperceptible al mismo tiempo. El espectro opera como un suceso, porque su aparición sucede en la forma de una visita (p. 213).

En su libro sobre el surrealismo, Surrealism: The Road to the Absolute, Anna Balakian describe la forma en que los surrealistas conciben la escritura poética. Para ellos el rol creativo del lenguaje era fundamental en su poesía, esta ya no era una expresión de ideas o emociones, sino la creación de una serie de imágenes que no necesariamente debían su existencia a algún tema a priori (“The Surrealist Image”, p. 143). Balakian retoma el siguiente postulado de André Breton quien en su artículo “Misère de la Poésie” llamó a las ideas vanas e inefectivas comparadas a la fuerza de la repentina e inesperada imagen (p. 143). Los hilos invisibles (de los que el poeta desentraña su sentido, tal como era su deber, según Vicente Huidobro) en la obra de del Valle[4], devienen en las imágenes que se hallan en concordancia con las ideas en torno a la imagen poética planteada por Pierre Reverdy y por el mismo Breton cuando sostienen que la imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas; en cuanto más lejana es esta, más fuerza tendrá esa imagen y más realidad poética[5]. O bien, dicho en palabras de Rosamel al hablar sobre la poesía: “El paisaje / juega con cartas de música / sobre las ventanas de las palabras que escribo” (p. 72)[6]. Así podemos leer estos versos como un lugar en donde las palabras aparecen tal como ventanas en donde asomarse y tomar aire, transformando la realidad como un mago, al decir de Rimbaud, con la varita mágica de la palabra. De esta manera, para Balakian la función del poema apunta en dirección al lector al otorgarle aquello que Paul Éluard llamó “donner à voir”, es decir, proporcionarle una visión.

Vemos estas imágenes cercanas al surrealismo en numerosas líneas de País blanco y negro (1929): “Me gusta ver pasar los peces que caen de los árboles…Vive en mí lo mágico…Me rodean cosas y sucesos pequeños. Mis ojos transforman estas cosas y estos sucesos sin el sentido que representan” (p. 49). Humberto Díaz Casanueva en su artículo “La nueva literatura chilena: “País blanco y negro por Rosamel del Valle”, sostiene que en este libro se disuelven las rutinas de una retórica y hace hincapié en las imágenes poéticas cercanas a las vanguardias históricas, destacando también una tendencia hacia lo fantasmagórico: “Es cierto que una mujer atraviesa el libro, además de ciertas calles que nos son conocidas…En efecto, la clásica mecánica de la composición literaria desaparece” (p. 23). Se asemeja a un cuadro cubista, a velocidad o visiones de embriagados.

Es esta, la obra de Rosamel, un País blanco y negro, un bosque lleno de claroscuros en el que debemos penetrar, como el juego de luz y oscuridad que necesita una fotografía para ser revelada. “Es un flujo y reflujo de visiones dislocadas, anárquicas, que revelan la poderosa vida impulsiva del poeta” (p. 24), dice Díaz Casanueva en el mismo artículo; por lo tanto el libro, y más aún el poema, aparecen como una luz que debe ser desentrañada en donde el texto realiza “el juego fantástico de las imágenes” (p. 24).

En el año 1925 Rosamel del Valle forma parte del grupo de poetas jóvenes “Ariel”, que deriva del texto homónimo y de las ideas expuestas por el autor modernista uruguayo José Enrique Rodó. Como sostiene Luis Sánchez Latorre, este grupo de poetas fue el primero en reconocer la importancia del creacionismo y de la obra de Huidobro. De hecho, Florit es citado al recordar una de las acciones del grupo: “Desde la imperial de un tranvía desparramaron octavillas en que se invitaba a la rebelión ciudadana contra los viejos usos de la poesía” (“Florit” 239). En la revista Ariel, señala Naín Nómez, publicaban poetas como Baudelaire, Verlaine, Juan Ramón Jiménez, entre otros. El grupo “Ariel” estuvo formado por cinco poetas: Fenelón y Homero Arce, Gerardo Moraga Bustamante, Juan Florit, Rosamel del Valle y el artista Efraín Estrada. Ellos tienen poco más de veinte años cuando, a principios de 1925, resuelven fundar una revista “y asustar con ella a los burgueses pacatos y detenerlos en su lectura de los poetas antiguos”, como señala Patricio Lizama en su artículo: “La revista Ariel: manifiestos y voces de la vanguardia”, p. 235). Siguiendo la idea planteada por Lizama, Ariel no solo tiene un manifiesto literario que lo vincula con el reciente dadaísta (1918), sino que, también, un manifiesto visual en donde se representa a un individuo moderno que rompe con lo anterior : “La sociedad emergente se visualiza de dos maneras complementarias. Los íconos de la modernidad y la civilización científico-técnica, la locomotora en movimiento, el aeroplano y los rascacielos, son cuerpos que no están tachados” (Lizama p. 238).

Lo fragmentario de la realidad y la relevancia del mundo de los sueños, y el uso de la cámara, aparecen en la poética y estética de Rosamel, acaso como una forma de aprehender una realidad más moderna, que, sin duda, crea otro paisaje, reemplazando o acompañando al ojo y la palabra. Desde esta perspectiva nos resulta fácil comprender esa fascinación por el lente mágico, la Súper 8, la Leica o el “cinemascope” (invento del que le habla a Díaz Casanueva en la carta ya citada): esa síntesis que capta la simultaneidad de diversos movimientos junto con la posibilidad de pasar de una imagen a otra sin intervalos largos de tiempo.

Fotogramas del documental Los Videntes de Rodrigo Díaz

Las otras artes y el misterio: imágenes pictóricas-poéticas en movimiento

Rosamel del Valle escribe desde la imagen, saca fotografías, graba películas, y también escribe sobre arte, en algunas ocasiones para La Nación en Santiago. Resulta interesante leer en sus palabras una visita al MOMA, contada en una carta a DC, donde describe cuadros de Picasso como el Guernica, “Tres mujeres” de Fernand Léger, y otro de Paul Gauguin, “La luna en la tierra”. Este último se describe así:

la poesía en estado salvaje, el lenguaje ‘flotando en bruto’, el nacimiento del primer mundo con el verde más profundo que yo he podido imaginar y con un cuerpo de mujer ´hechizada por la luna’ como que se me cerró la garganta… Y así muchos otros, tantos, tanta maravilla reunida en un solo sitio, como uno reúne a la poesía alrededor de la mesa de trabajo. Parece que el mundo fuera eso solamente (Carta a Díaz Casanueva, pp. 196-197).

El mundo de lo visual y pictórico es también para del Valle una parte del mundo poético y, por lo tanto, puede captar simultáneamente diversos movimientos e imágenes, en un solo cuadro.

En la misma carta continúa con su descripción, o más bien crónica, de su visita al museo, lo que le permite reafirmar la concepción que ambos tienen sobre la poesía que escriben:

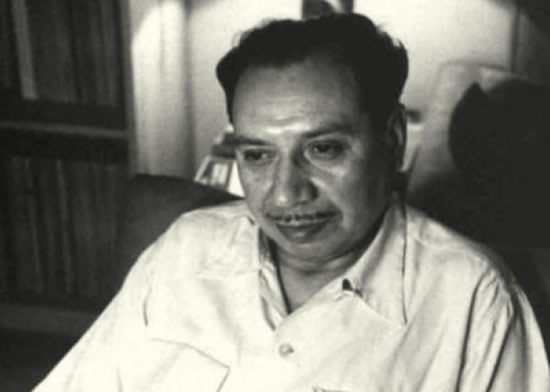

Fotografía. Rosamel del Valle en Nueva York.

Archivo del Escritor, Biblioteca Nacional (alrededor de 1952).

He tenido en mis narices, en mi garganta, en mis ojos, en mi ser todo, la neta y auténtica maestría de esos artistas. Ellos pudieron pintar “rafaeles” si hubieran querido. Es la confianza en la capacidad, en la maestría, en saber hacer las cosas. No se diga, como en Chile, que son infantiles, primarios, extravagantes. No. Ahora comprendo mucho más eso. Es como uno, usted y yo, que podríamos hacer el soneto perfecto, la oda con todos sus atributos, la poesía con toda su coreografía inmediata. Y no lo hacemos, simplemente porque no lo queremos (p. 194)[7].

Del Valle es plenamente consciente de su deseo de ruptura con lo conocido, llevándolo a declarar que él como poeta ya no persigue una forma, sino que prefiere entregarnos sus vistas, panorámicas, estereoscópicas.

Desde este lugar podemos leer el siguiente fragmento de su crónica “Mary Allan va a Baltimore”:

Fui a una galería de arte donde hay un cuadro de Gaugin. Un cuadro que para admirarlo y recordarlo y no olvidarlo jamás basta con decir una palabra: Tahití…yo estaba en un mundo Gaugin y un color que hace ruido no podía extrañarme…yo estaba llevado por algo, sujeto por hilos invisibles, enredado en algo así como el peso que debe poner la noche en las escamas de los peces. Y sentí que también había entrado la obscuridad en el cuadro de Gaugin. Y, lo curioso, en mi corazón… Y también hay que creerme si digo que entonces, solamente entonces, me sentí el extranjero más nostálgico de Nueva York (p. 53).

Para Rosamel, el arte, la ciudad, las calles, el paseo, las fotografías y postales imaginarias, le van revelando constantemente realidades, imaginarios, los que iluminan sus visiones de ardillas, esculturas y huellas que se esconden y se le revelan, abriendo al mismo tiempo un espacio para la nostalgia. Su escritura es una apertura de cámara (ojalá cinemascope) que le permite mirar por la rendija un pedazo de su tierra. El creacionismo, del que también se nutre del Valle, está presente en la memoria del poeta, quien no buscará representar la naturaleza o un momento, sino que imágenes que desentrañen esos hilos invisibles que saquen a la luz ese peso de la noche, que revelen aquellos disparos de luz de lo que escribe con su Leica. Su poética, entonces, opera como una cámara fotográfica, donde son expuestas tanto las luces como las sombras que habitan su poesía:

Mi sombra y tu sombra

Hablaban del sol extranjero

De la caja de música que todos

Llevan debajo de la lengua

En el país del corazón colgado

Sobre la ciudad

Entre dos ríos apretados de gaviotas

Y aceitosos remolcadores

. . . . . . . . . . . (“Viaje a Bear Mountain”, p. 182 OC II)

En este poema, “Viaje a Bear Mountain” se dirá en otro verso: “el sol es el ojo que mira”. La luz aparece como una visión que necesita también de la sombra, la oscuridad, el juego de claroscuros como en un cuadro, como en un laboratorio cinematográfico. En el poema aparecen descritas diversas temporalidades, lugares, Nueva York, París, el río Sena, la música, mujeres, personas y el sujeto poético es quien habita al mismo tiempo que rememora todos estos espacios. Es decir, el poema sugiere la sensación de simultaneidad: el pasar de un fotograma a otro, característica inherente a la tecnología cinematográfica, donde se registra no solo una acción, o una imagen, sino varias en sincronía, resultado que se ve proyectado en una pantalla blanca, una tabula rasa, como la hoja en blanco donde la posibilidad de cualquier resultado azaroso es posible. El poema como cine, y el cine como poema. La crónica en Rosamel del Valle surge como otra imagen escrita, que se presenta en ese movimiento propio de la “retórica del paseo”, como sostiene Julio Ramos al hablar de la crónica hispanoamericana, rasgo que se hace presente en la escritura de Rosamel.

En el siguiente extracto, describe en parte el Harlem, barrio de Manhattan, habitado mayoritariamente por afroamericanos e hispanos, en “Canción negra en Harlem” de Crónicas de Nueva York:

Fotogramas del documental Los Videntes de Rodrigo Díaz

Y Harlem canta. Canta, sin duda, hacia el futuro. Como los judíos sueñan con la Tierra Prometida, ¿por qué no soñar ellos en una época prometida?… Mientras tanto, la primavera sigue siendo negra, a menudo. Y las heridas crecen en el jardín público. Pero las jóvenes negras cantan y siguen otro camino…Harlem canta. Y el río atraviesa Manhattan. Y sus aguas son negras y silenciosas. Un gran arroyo casi oscuro entre el Este y el Oeste. Más acá bulle la gran Manhattan, con el Central Park, la Quinta Avenida, el Times Square, Wall Street. Más allá el Bronx con sus colinas y bosques fantásticos. Y en el centro, la estrella de Harlem. La estrella de Baltasar en busca del Niño de que hablan los pastores (p. 49).

En esta crónica, sorprende en primer lugar la sensación que tiene del Valle como periodista del momento histórico y cultural que vive Harlem. Por otra parte, el poeta capta algo esencial, se siente testigo y parte de la postal recreada en su escritura. El canto, el ritmo, parecen empapar esta crónica, al llamar este barrio una estrella de Nueva York. La postal olvidada, la poesía vivida en la ciudad que para Rosamel es su París: “Anoche he subido al piso 28 de mi hotel, a la terraza —me escribía poco después— y me he maravillado con la vista nocturna de la ciudad, con el temible Empire State al centro. Me sentí cerca del cielo y del dios desconocido que existe por y para los poetas” (Arce, pp. 97-98)[8].

La idea de la memoria como una cámara fotográfica que registra vivencias, transformando la experiencia en palabras e imágenes, se hace presente otra vez en la poética rosameliana. Es en esa memoria alegórica o mágica donde se forman las imágenes, para luego ser reveladas como poemas.

La película necesita luz para ser revelada y oscuridad para ser descubierta, como el país blanco y negro, la poesía será así una sucesión de imágenes, como un caleidoscopio, que si recordamos su etimología, es observar formas hermosas. Así la tira de pruebas de ese rollo de fotos es el álbum de crónicas escritas por el poeta, quien llevaba colgada a su cuello una cámara y un cartel. Del Valle escribe sus crónicas desde la poesía, así es como su habitar se plaga de imágenes, colores, sensaciones que traspasan la hojas y nos permiten ver, como un caleidoscopio, una imagen sacada con su Leica como en esta foto del poeta con una ardilla en Central Park, a la que podríamos agregar el siguiente extracto como pie de foto:

“La ardilla de Central Park”. La Nación, 28 de mayo de 1972. Licha Ballerino

Ayer pasé gran parte de la tarde en el Central Park. Es decir, como hace un año, volví a tenderme en el césped a perderme entre los boscajes a monologar con las ardillas… Y luego en lo más enmarañado de un rincón solitario, tuve la grata sorpresa de encontrarme con la estatua de Schiller, perdida como un sol de otro mundo en las ramas. Mi único pensamiento fue entonces el de que, en verdad, la poesía no vive sino en lo oculto. Es decir en lo que menos se ve (“Diario de un extranjero en Nueva York”, p. 186).

Veamos el poema “Memoria”, el que puede leerse como una postal y también como una poética:

Pienso en la ciudad que ha perdido mi corazón

Océano de memoria, país de color sin nombre

………………………………..

Alrededor de palomas ciclistas.

Hay que romper la memoria, el tiempo que rema desde el fondo

de los años,

……………………………….

Digo las cosas delos ojos, las cosas del corazón o los cielos en tempestad

Vivo sobre el reflejo de estas ciudades nocturnas (p. 314).

En este texto, el sujeto poético declara romper la memoria y decir lo que se ve o se siente más allá del recuerdo que está siempre bajo peligro de anquilosarse.

La poesía y el misterio, videncia poética

Del Valle en su texto “Poesía”, se refiere a la idea de la videncia poética como un extraño secreto que tiene y que lo distingue del resto de los seres. Así afirma que la poesía sí obedece a la ley y a la forma: “[…] la poesía obedece a un esfuerzo de inteligencia, a un control vigoroso de la sensibilidad y su expresión extrae al ser del sueño en que se agita… Pero entonces ¿qué sería la poesía?: Nada más irreal que la existencia” (p. 5)[9].

En un pasaje de “Diario de un extranjero en Nueva York”, da cuenta de algunas de sus impresiones en torno a qué es lo poético y el lugar que tiene, y en el que se encuentra, con la poesía, en lo que está oculto para el resto. Al deambular una tarde por Central Park, en un texto ya parcialmente citado, dice:

Pero de pronto me sentí fatigado al contacto de tanto prodigio y opté por perderme definitivamente al través de los pequeños bosques y de las pequeñas colinas floridas. Y luego, en lo más enmarañado de un rincón solitario, tuve la grata sorpresa de encontrarme con la estatua de Schiller, perdida… Mi único pensamiento fue entonces el de que, en verdad, la poesía no vive sino en lo oculto. Es decir en lo que menos se ve (p. 186).

Este pasaje del diario de escritor nos habla de la constante búsqueda por la imagen poética que aparece develada como un misterio resuelto. Anteriormente en ese mismo diario, relata su errar por el parque, en el que, de casualidad, se encuentra con la estatua de Schiller. Para Rosamel del Valle, el poema siempre es videncia y alegoría, remite a la experiencia poética develada, a la posibilidad de ir más allá, de usar su pluma cual película fotográfica. Díaz Casanueva lo reafirma: “Del Valle nos da toda una magia poética a base de expresión pura tan soluble en nosotros como un misterio” (p. 26). Su póetica capta los movimientos y las pocas certezas que el escritor tiene sobre lo real. Así lo sostiene Leonardo Sanhueza, quien, a propósito de este asunto, recuerda estos versos tempranos: “No sé cómo se pueda llamar a una cosa que reúna en sí a todos los colores a la vez”. Versos que parecieran tener respuesta en el título de su libro póstumo Adiós enigma tornasol. La imposibilidad de aunar todos los tonos visibles y audibles, podríamos agregar, de la cámara en colores que tal vez podría haber visto del Valle. La experiencia de lo vivido, así como aquello que inspira el ser escritor, se materializa con la tecnología fotográfica y cinematográfica. La imagen en movimiento filmada, adivinamos, ya fuera por la cámara de Díaz Casanueva o de Del Valle, inventa este imaginario de la ciudad, de lo moderno, de la experiencia de esa vida de paseante en algo más real para ellos, pero sin duda más fantasmagórico para nosotros.

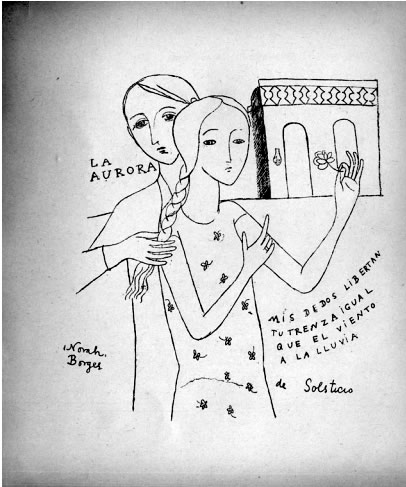

Quisiera por último terminar con unos versos finales del poemario La reina de Saba de Humberto Díaz Casanueva, publicado en 1926 por las ediciones Panorama fundada por Rosamel del Valle junto con la revista homónima que, como toda revista latinoamericana, desapareció luego de publicarse dos números.

El aventurero de Saba (sin número de página)

Aquí la imagen —en este caso con dibujos de Norah Borges que ilustran el poemario— se hace presente en el inicio y el final, y estos versos pueden servir para leer en ellos una suerte de semblanza poética que encierra, creo, a la figura de su amigo y compañero Rosamel del Valle:

El aventurero de Saba tantas cosas que no dice todavía

Cierra su abanico de imágenes

El tiempo desciende como un párpado

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (“Solsticio”, p. 59).

* * *

NOTAS

[*] CIDOC-Escuela de Literatura, Universidad Finis Terrae.

[1] El nombre real de Rosamel del Valle, según el carnet de identidad era Moisés Filadelfio Gutiérrez Gutiérrez, y que cambiará su nombre a Rosamel del Valle, debido a un romance que el autor tuvo con una costurera llamada Rosa Amelia del Valle. Así lo ha señalado el escritor Leonardo Sanhueza en su artículo “Rosamel del Valle. Un poeta del porvenir”, 10. Leonardo Sanhueza realiza una edición en donde recopila toda la poesía de Rosamel del Valle, Obra poética (Juan Carlos Sáez editor, 2000). De este volumen he extraído la mayoría de la bibliografía en relación a del Valle, asimismo agradezco a Leonardo Sanhueza, a quien debo el conocimiento de datos y anécdotas “rosamelianas”.

[2] Carta escrita desde Nueva York, fechada el 4 de octubre 1953; antologada la selección de la correspondencia entre Díaz Casanueva y Rosamel del Valle en Brígida o el olvido y La Radiante Remington, Santiago, Cuarto Propio, 2009. pp. 269-333. El cinemascopio del que habla del Valle, se refiere al invento hecho en los años cincuenta, en donde el cine intenta ser tridimensional para el espectador.

[3] Sobre la presencia femenina en las novelas de Rosamel del Valle, es decir Eva (Eva y la fuga), Elina (Elina, aroma terrestre) y Brígida (Brígida o el olvido) son para Leonardo Sanhueza “eco de la serie de mujeres de Las hijas del fuego, de Nerval, autor, por lo demás, de cabecera del poeta chileno” (p. 23). El autor afirma también que se podrían agregar a estas las figuras de Annabel Lee e incluso las mujeres del Marqués de Sade en el “universo femenino rosameliano” (p. 23).

[4] Huidobro sostiene: “el poeta es aquel que sorprende la relación oculta que existe entre las cosas más lejanas, los ocultos hilos que las unen. Hay que pulsar aquellos hilos como las cuerdas de un arpa, y producir una resonancia que ponga en movimiento las dos realidades lejanas” (Índice de la nueva poesía americana).

[5] En esta misma línea de pensamiento podríamos incluir aquí el postulado del poeta norteamericano Williams, parte de la vanguardia o modernism, quien afirma “Not ideas but in things”. Esta expresión llama a la escritura poética a centrarse en el objeto, y transparentarlo en el texto. Esta frase aparece en su poema de largo aliento, Paterson, cuyo primer tomo fue publicado entre 1946 y que Williams continuó escribiendo hasta 1958.

[6] En Jorge Luis Borges, Alberto Hidalgo y Vicente Huidobro, Índice de la nueva poesía hispanoamericana, Buenos Aires, 1926. También los poetas Juan Florit, Seguel y Díaz-Casanueva contribuyeron con sus poemas en el mismo volumen. Varios de esos poemas aparecen también años más tarde en la Antología de poesía chilena nueva (Santiago, Editorial Zig-Zag, 1935), cuyos editores fueron como ya señalamos Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim.

[7] Cartas escritas desde Nueva York a Díaz Casanueva. Aparecen citadas en La Medusa y otros textos inéditos, fechadas en 1946.

[8] Carta a Homero Arce, incluida en “La mágica existencia de Rosamel del Valle”

[9] Este texto fue la nota que antecedía a sus poemas publicados en la Antología de poesía chilena nueva de Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, 1935, p. 102.

* * *

BIBLIOGRAFÍA

- Arce, Homero, “La mágica existencia de Rosamel del Valle”, Separata 63, Boletín de la Universidad de Chile, Santiago, 1966, 97-99.

- Balakian, Anna, “The Surrealist Image”, Surrealism. The Road to the Absolute, Chicago, Chicago University Press, 1986, 140-169.

- Ballerino, Licha, “La ardilla de Central Park”, La Nación, 28 de mayo 1972, 12.

- Castellano, Hernán, “Mi memoria alegórica de Rosamel del Valle”, “Viaje a Bear Mountain”, Un Orfeo del Pacífico: antología poética, Lom, Santiago, 2000, 231-234.

- De los Ríos, Valeria, Espectros de luz. Tecnologías visuales en la literatura latinoamericana, Santiago, Cuarto Propio, 2011.

- Del Valle, Rosamel, “El espejo mágico de Manhattan”, “Magia invernal de Manhattan”, “Un árbol cree en Brooklyn”, “Edgar Allan Poe en Fordham”, “Canción negra en Harlem”, Crónicas de New York. Recopilación de Pedro Pablo Zegers, Santiago, ril, 2002.

_____________, “Mary Allan va a Baltimore”, Revista Atenea (283-284), 1948, 51-60.

_____________, “Tower Funeral Home”, Revista Atenea (281-282), 1948, 39 - 47.

_____________, “Walt Whitman en Long Island”, La Nación, 12 de junio, 1949, 2,7.

_____________, “Diario de un extranjero en Nueva York”, Revista Atenea (297), 180-187.

_____________, Brígida o el olvido y La Radiante Remington, Santiago, Cuarto Propio, 2009.

_____________, “Viaje a Bear Mountain”, “Memoria”, Obra poética. Rosamel del Valle, Prólogo y edición de Leonardo Sanhueza, Santiago, J.C. Sáez, Dolmen 2000, Volumen ii, 182.

- Díaz Casanueva, Humberto, El aventurero de Saba. Poemas de Díaz Casanueva, Santiago, Panorama, 1926. (En memoriachilena.cl).

_____________, “La nueva literatura chilena: País blanco y negro” por Rosamel del Valle”, Revista Letras, octubre 1929.

_____________, La Medusa y otros textos inéditos, Santiago, Cuarto Propio, 2006.

- Lizama, Patricio, “La revista Ariel: manifiestos y voces de la vanguardia”, Revista Chilena de Literatura, 72, 2008, 235-254.

- Nómez, Naín, “Rosamel del Valle”, Antología crítica de la poesía chilena, Volumen 2, Santiago, Lom, 2000,168.

- Ramos, Julio, “Decorar la ciudad: crónica y experiencia urbana”, Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo xix, Santiago, Cuarto Propio, 2003.

- Sánchez Latorre, Luis, “Florit”, Memorabilia (Impresiones y recuerdos), Santiago, Lom, 2000, 239.

- Sanhueza, Leonardo, “Reencuentro con el sonámbulo”, Prólogo, Brígida o el Olvido y La Radiante Remington, Santiago, Cuarto Propio, 2009, 17-32.

- Subercaseaux, Bernardo, Historia de las ideas y la cultura en Chile. Nacionalismo y cultura. (Tomo iv), Santiago, Editorial Universitaria, 2007.