Proyecto

Patrimonio - 2008 | index | Rafael Rubio | Autores |

Poesía de Rafael Rubio

Luz Rabiosa: para un padre y el otro

Por Magdalena Infante

minfantek@gmail.com

Taller de Letras Nº42, 2008

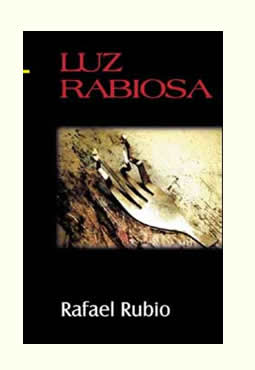

Recibir Luz rabiosa es tener entre las

manos un libro literalmente oscuro: la

cubierta negra repite la rabia del título

en letras rojas y un tenedor de tridentes

retorcidos refleja una luminosidad indirecta

que llega desde el nombre del autor, en

blanco. La contratapa, negra también,

indica: “Adentro de lo oscuro hay una  luz

rabiosa”. Primera invitación a abrir esta

negrura y lanzarse a la caza de la luz y

su rabioso origen, la muerte.

luz

rabiosa”. Primera invitación a abrir esta

negrura y lanzarse a la caza de la luz y

su rabioso origen, la muerte.

Asombra que Luz rabiosa requiere lectura

continua, conocer qué ocurrió después,

proseguir hasta encontrar la aparición

de la sinestesia que lleva por título.

Normalmente los poemas se leen de a

uno. No es el caso de este libro, que junto

a su lenguaje eminentemente poético

y a su sonido deliberadamente musical

presenta un desarrollo narrativo en esa

necesidad de seguir la curva de conflicto- nudo-

desenlace.

Siguiendo un movimiento que va desde

el descendimiento al levantamiento,

los poemas que constituyen este libro

están organizados de modo que el

lector se sumerja en el ritmo pleno de

aliteraciones hasta la profundidad de la

tristeza y la rabia, para resurgir luego,

subiendo en notas más humorísticas y

claras hasta la superficie de la luz que,

paradójicamente, proviene de lo oscuro.

Sin embargo, existen quiebres en esta

fluidez, pero actúan como detenciones

que aportan distancia y que permiten

reflexionar, con suma honestidad, sobre

la propia pluma.

Rubio toma prestadas las palabras

de Eduardo Anguita para

darnos la bienvenida a este

mausoleo verbal, con el epígrafe

que nos habla tácitamente de la

muerte: “habíamos permanecido

demasiado / tiempo en la vida

/ y creíamos que eso era natural”.

Esta aparición se prolonga

durante toda la lectura: y a ella

se superponen los otros temas

que Rubio aborda a propósito

de la muerte de su padre: la

muerte en general, la ausencia

en la mesa familiar, el humor

negro, las explicaciones de la fe,

la posibilidad de una escritura

sobre la muerte. Las palabras

que elige para representarlas

marcan un estilo en el que se

reconocen muchas lecturas previas,

pero que logra desarrollar

una voz personal. Junto con

la creación de un vocabulario

verbal imperativo, –“desmádrese”,

“peñásquese”, “enhuésese”,

“empérrese”– el poemario se

caracteriza por retomar una y

otra vez las metáforas “piedra”,

“hiedra” y “huesos”. El uso de la

métrica regular y la rima –bastante

inusual entre los autores

actuales– aporta una percepción

muy clara de la labor artesanal

que significa hacer un poema:

aquí funcionan como artefactos,

como pequeñas máquinas que

a partir de trucos literarios se

ponen en marcha para deleitar –o desesperar– al lector.

Tras el epígrafe y un poema brevísimo

que actúa como prefacio –“Más solo que una lágrima / en

el párpado / de un muerto”–,

comienza el Descendimiento. En

este apartado se entra por medio

de una Oración de gracias, que

más que agradecer, pide el definitivo

alejamiento de la presencia

de la muerte, la consumación de

la partida: “apágale los ojos con

furia, Señor, no quiero que me

vea / arrancarme la cara blasfemando

/ el misterio del semen”

(10). A Dios se lo interpela como

interlocutor responsable, en una

pregunta que no es más que una

orden y que, como tal, espera –desesperado– una respuesta.

En la primera elegía se percibe ya

la furia en el sonido: la aliteración

del sonido r y rr hace resonar el

temblor de ira que vive en cada

verso: “y entre las piedras que

mordimos, presos / escarbamos

bajo la sombra fría / una rabia

más honda que la tierra / y más

ancha que el padre, todavía. /

Y en lo más muerto de mi voz

entierra / la espina de mi madre,

vergonzosa/ de atravesarse en

mí. La noche emperra/ una rabia

de púas, numerosa” (14). Esta

indignación se va haciendo más

profunda y expresiva a medida

que se avanza en la lectura. Ya

en la séptima y última elegía

funciona como una letanía de

la ira, en la que cada verso es

una exclamación heptasílaba

enérgica y furiosa, que termina

con la repetición de la pregunta

en forma triple, lo que nos hace

pensar en la negativa de una

respuesta: “Quién me enroscó

la lengua / ¡Dónde estará mi

padre! / Moscardón de la ira / ¡Dónde estará mi padre! / resonante

carajo / ¡Dónde estará

mi padre!” (28). Hasta aquí, la

muerte se presenta como un

hecho definitivo, que no ofrece

explicación ni consuelo. Es difícil

imaginar cómo abordará el

hablante el mismo tema de ahí

en adelante si ya en el octavo

poema llegó al abandono ante el

vacío. Pero un cambio de tono y

de estilo producen a continuación

un quiebre que cambia el rumbo

del poemario.

Al finalizar las elegías, el autor

inserta una declaración que, con

honestidad y frescura, se saca la

máscara de la construcción literaria

y explicita la voz impostada

que ha usado para conmover al

lector. Es así que, en esta suerte

de “versión tras bambalinas”,

se nos permite tomar distancia

frente a la abundancia de

carne, piedras y sangre de los

poemas anteriores, justamente

revelando la operación que ha

llevado las palabras al papel:

Rubio se expresa en un tono

antipoético que, recordando la

ironía de Parra, acepta toda la

realidad de la construcción del

poema y pone de manifiesto –como señala Pessoa– que ha

fingido que es dolor el dolor que

en verdad siente. Porque, para

Rubio, el trabajo del escritor no

es diferente al del albañil. Este

poeta considera la poesía como

un oficio más, un trabajo de

manufactura en el que la única

diferencia con el artesano está

en que la materia sobre la que se

trabaja es el lenguaje: “el dolor

puede ser de utilidad / siempre

y cuando no atente contra la / rigurosidad

del edificio. / El templo

del poema debe estar / sostenido

por los números. Sólo eso / será

garantía de profundidad / si se

quiere atraer la compasión /

de un lector habituado al verso

libre” (30).

Tras este alto, el libro continúa

con Cenatorio, una serie de

poemas que enfatizan la ausencia

del padre en el momento de la

reunión familiar en torno a la

mesa. Es uno de los momentos

más logrados de Luz rabiosa, en

que juntando la tristeza del “Hoy

he almorzado solo” de Vallejo,

con el desenfado de Quevedo,

logra presentar en un lenguaje

nuevo la necesidad de burlar la

desesperación de la muerte, por

medio de una ira exasperada, que

entre preguntas y exclamaciones

se acerca al humor negro. Las

verduras, las sillas, los propios

cubiertos se personifican para

mostrar la irritación de la familia

reunida y rota: “la tarde sobre

las verduras ¡Tarde / fue a parar

la amargura del almuerzo! / Que

ya no habrá –¡carajo!– quien nos

guarde / el mendrugo infinito de

perverso / La hermana –bullanguera

de orfanato– / Hace sonar

la sopa con inverso / Clarín, ¡del

hambre! ¿borbotón? Y al rato /

La torcida moral de la cuchara /

Toca el abismo funeral del plato”

(40).

Tal como la extraña sinestesia

que lleva por nombre, Luz rabiosa presenta una constante

tensión entre el respeto ante el

misterio y la necesidad de desacralizar

la pompa fúnebre. Esta

tendencia se observa también

en la contraposición entre las

“Misas” y “Oraciones” y el “Arte

poética” que las sigue, que se

lee como una confesión que se

desdice de todo lo anterior. Otro

contraste más se presenta entre

la primera parte del poemario y

su conclusión, “Levantamiento”.

Aparecen aquí unos versos claros,

en los que a pesar de encontrarse

también la rabia y la sangre, se

emerge ya del mundo de ultratumba

de los poemas previos.

Ciertamente, en comparación

con el dramatismo y la tensión

entre ficción y honestidad de “Descendimiento”, los poemas

finales no tienen la fuerza expresiva

de los primeros. Pero

justamente presentan esa incipiente

luz de que habla el título.

Con una temática rural bastante

ajena a la poesía contemporánea

llena de electrodomésticos se

levanta la voz a las alturas, a las

cabras que suben la montaña, a

las abejas, a los trigos, a la aves,

al sol: “Al gallo, fuego y rayo de

metales en la fragua / del cuerno

y sale al aire en un relámpago de

cardos / sangrando y es el mundo

el que renace sin embargo / ¡Y

el gallo el que lo debe pregonar

gritando alto!” (104).

Rubio se inscribe en una tradición

difícil y él mismo reconoce a viva

voz el desafío que esto significa.

Inspiradora de grandes obras,

la muerte del padre ha sido, en

distintos estilos y por motivos

varios, definitoria en la literatura

universal: Manrique en las Coplas,

Camus con El primer hombre,

el contemporáneo colombiano

Héctor Abad en su testimonio El

olvido que seremos… En Luz rabiosa

el tratamiento de la muerte

evoluciona, desde el padre de

carne y hueso al padre espiritual,

infinito. Con todo el repertorio

religioso que Rubio pone en duda,

finalmente el poemario concluye

en este espíritu. Volviendo a su

nombre, se muerde la cola. Y,

si los poemas previos han descrito

el origen de la rabia, en el

“Epílogo” se atisba el comienzo

de la luz.

Luz rabiosa.

Rafael Rubio.

Los Ángeles: Camino

del Ciego Ediciones, 2007.

108 pp.