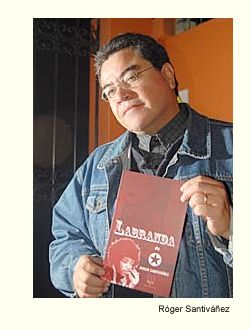

Entrevista a Róger Santiváñez

SONIDOS INTERIORES

Por Teobaldo Pinzás

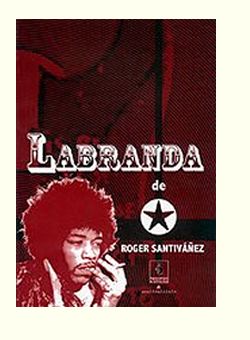

Ex poeta maldito, Róger Santiváñez se avoca a la luminosidad del lenguaje desde el lenguaje

mismo con Labranda

- Hay una profunda diferencia entre tus poemas primeros y los actuales contenidos en Labranda, tu último poemario ¿Cuál ha sido tu evolución como poeta a través del tiempo?

-

Yo nací cuando imperaba acá el conversacionalismo y el coloquialismo del Parra de Poemas y Antipoemas. Eso provenía de la gran contribución de poetas como Eliot o Pound, también Apollinaire o  incluso Jules Laforgue. Pero el gran logro es “La Canción de Amor de J. Alfred Prufrock” de Eliot. Había en los sesentas y setentas una actitud relacionada con el pop-art que buscaba restituir el arte a la cotidianidad, desacralizar el arte y volverlo algo tan común como comer. Pound decía: “poetry is speech”, eso era lo que estaba al alcance. Y en Perú lo más inmediato era Cisneros y el grupo Hora Zero, que llevaba las cosas al extremo del prosaísmo con una poesía integral que buscaba expresar la ciudad en toda su complejidad. Y también estaba Luis Hernández que, en su poema “Ezra Pound: Cenizas y Cilicio”, por ejemplo, ingresa con sutileza un fuerte coloquialismo. En realidad, es la oralidad lo que refresca la poesía. Yo comienzo escribiendo en esa onda, era el tono que imperaba en la poesía hispanoamericana.

incluso Jules Laforgue. Pero el gran logro es “La Canción de Amor de J. Alfred Prufrock” de Eliot. Había en los sesentas y setentas una actitud relacionada con el pop-art que buscaba restituir el arte a la cotidianidad, desacralizar el arte y volverlo algo tan común como comer. Pound decía: “poetry is speech”, eso era lo que estaba al alcance. Y en Perú lo más inmediato era Cisneros y el grupo Hora Zero, que llevaba las cosas al extremo del prosaísmo con una poesía integral que buscaba expresar la ciudad en toda su complejidad. Y también estaba Luis Hernández que, en su poema “Ezra Pound: Cenizas y Cilicio”, por ejemplo, ingresa con sutileza un fuerte coloquialismo. En realidad, es la oralidad lo que refresca la poesía. Yo comienzo escribiendo en esa onda, era el tono que imperaba en la poesía hispanoamericana.

- En tus primeros poemarios primaba, dentro de lo conversacional y coloquial, el lenguaje lumpem...

-

Yo estaba obsesionado en los setentas y ochentas con captar el lenguaje de la gente callejera; es como subirte a un micro e intentar escuchar la poesía que puede haber en el discurso de la gente. Algunos dicen que hablar en español es hablar en endecasílabos. La cosa es que me dije: ¿dónde está lo más vivo de la lengua callejera? Pues en el lumpen. Esto era en los tiempos del movimiento Kloaka. Y así, caminando por las esquinas más solitarias de Lima, quedé fascinado con esa vitalidad, esa onda tan creativa. Yo dije: aquí el lenguaje está vivo. Eso está muy bien expresado en Symbol, un poemario que, además, está lleno de asociaciones intertextuales. Con los de Hora Zero yo conozco la calle y ya sigo mi camino con Kloaka.

- Uno de esos referentes intertextuales recurrentes en tu poesía es Luis Hernández. Incluso en Labranda, un verso tuyo habla de “...la playa inexistente...”, una irrefutable referencia a la obra hernandiana. ¿De qué manera gravitó él sobre tu poesía?

- Yo le tengo mucho cariño. Yo tuve la suerte de conocerlo y fue magnífico, me lo presentó Lucho La Hoz y era un pata con un aura muy luminosa. Tenía una carga humana muy fuerte, era un pata que estaba en otra, en la vida de la poesía. Luis La Hoz tenía un montón de cuadernos de Hernández, y con él fundamos Auki y le hicimos el primer homenaje de todos los que se le han hecho. Mirko Lauer dijo algo muy bonito y muy cierto en un poema: a Lucho Hernández, que está por encima de nosotros.

- Y después de esta etapa dominada por el coloquialismo y el conversacionalismo, ¿hacia dónde gira tu poesía?

-

Cuando estaba investigando el mundo lumpen para Symbol llegó a tal extremo el escarbar y excavar en el coloquialismo que me quedé solo con la pura luminosidad de la palabra, la palabra desprendida de todo, eso ya se puede ver en Eucaristía. Ya no haces poesía con un tema, sino con sonidos: escucho primero un sonido interior y eso me lleva a otro sonido. La semántica, el sentido, nace del sonido, porque ese sonido ilumina en mí un recuerdo, un tema, una memoria. El sentido lo voy encontrando envuelto en la música. El secreto de la música y el neobarroco es justamente eso: decir las cosas sin nombrarlas, desde el contorno. Mallarmé decía algo así.

- La palabra en Labranda, siguiendo esa tendencia, es un poco una palabra que se cierra sobre sí misma.

- Sí, en cierto sentido. Es un lenguaje que llama la atención sobre sí mismo. Tengo la esperanza de que estos poemas sean disfrutables desde su sonoridad, desde su música como desde su tema.

- Y este poemario está construido en torno a las estaciones del año.

-

Sí, sí, cuando escribía esto me di cuenta por primera vez en mi vida de que los poemas los podía agrupar, porque algunos de ellos tienen cierta similitud, cierto color que los acerca. Es más que solo un grupo de poemas que hablan más o menos de lo mismo.

- ¿De donde nace la coherencia de esta nueva obra?

-

Del lenguaje mismo, de ahí surge la coherencia.

- ¿Y Labranda como título?

-

Hay un templo a Zeus en ese sitio, es un lugar. Pero más que nada me gustó el sonido. Es como el sitio donde habita la poesía, esa “playa inexistente” de la que estábamos hablando.

POETA CUESTIONADOR

- El poeta César Ángeles opina en un ensayo que tú escribes una poesía netamente individualista.

-

Sí. Es que la poesía es el acto más individual tal vez, porque se trata de visiones y emociones  personales, es la construcción de un lenguaje personal.

personales, es la construcción de un lenguaje personal.

- Tú dijiste en Ser poeta en el Perú: un testimonio, que “un poeta en Perú es alguien raro, distinto, marginal, cuestionador, casi un peligro para las tranquilas y acomodadas conciencias” ¿Sigues pensando igual?

-

El poeta sigue siendo un cuestionador, en el lenguaje mismo está lo subversivo. Antes era más político el cuestionamiento, influenciado por Marx, como toda mi generación. Ahora soy subversivo en el lenguaje, en la dificultad que se le genera al lector.

- En cuanto al ideal no de escribir, sino de vivir poesía, ¿Aún lo mantienes?

-

Me queda, es decir, conservo el ideal del poeta entregado a la poesía. Ya no es lo del poeta marginal, maldito. Por eso yo me fui a Estados Unidos, como un acto de sobrevivencia. Acá en Lima el próximo paso era el cementerio. Allá volví a la vida académica, la del inicio, la que tuve al comienzo en San Marcos. Entonces sigo con el propósito de entregar la vida a la poesía, a la creación. Porque todos mis excesos, la bohemia, yo los tuve, los probé, pero por la poesía, siempre por la poesía.

- Y la poesía, ¿sigue siendo un refugio?

-

Definitivamente, porque yo llevo ahora una vida muy apacible en Estados Unidos: de la universidad a mi casa y viceversa. Y es difícil, yo te digo, para nosotros los latinos vivir allá, nosotros que somos tan festivos y allá vives enfrentado a una cultura del trabajo. La poesía es, entonces, el espacio de la libertad, de la liberación, el refugio que permite sobrevivir en un medio tan mecanizado como el americano. Si voy a vivir allá tengo que adaptarme...así es la vida.