PRÓLOGO

ZURITA ABRE EL 70: COLLARES DE FLORES QUE VAN A TERMINAR EN INCINERADORES MODERNOS

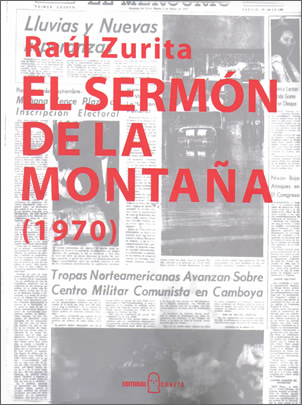

Raúl Zurita. El sermón de la montaña. Editorial Cuneta, 2011

Por Magda Sepúlveda

.. .. .. .. .

El futuro tiene la propiedad de crear su pasado, sólo desde ese más allá sabemos qué aspectos del pretérito adquieren el valor de suceso o marca distintiva. El Sermón de la montaña (1971), ópera prima del poeta Raúl Zurita, pasa hoy a formar parte del pasado donde se inaugura la tradición zuritiana. El texto fue escrito en 1970 y publicado en 1971 en el número único de la revista Quijada, perteneciente al Centro de humanidades de la Universidad técnica Federico Santa María, en Valparaíso, donde Zurita estudiaba ingeniería civil (1967-1973), pero a cuyo lugar nunca volvió, tras el Golpe militar y haber sido detenido en 1973.

En El sermón de la montaña están prefiguradas las características que acompañaran gran parte de la obra del poeta, como asumir, en tanto lugar de enunciación, la voz del testigo que padece el acontecer, a la manera de un mártir, el cual ha sufrido en el cuerpo los acontecimientos, quedándole solo la voz, como articuladora de su experiencia que vuelve colectiva. Asimismo, en El Sermón de la montaña, Zurita anticipa su afinidad con ciertas estructuras versales propias del discurso religioso, donde la repetición adquiere el carácter de un mantra que suspende al lector de su inmediato, para hacerlo volver con un conocimiento otro. Y, otro atributo distintivo de la escritura de este poeta está dada por el delirio que se apodera de parte de los significantes del texto, representando el exterior con una libido volcada hacia fuera y permitiendo que sea la alucinación la figura desde el cual se construye y desconstruye el sujeto zuritiano.

Desde el título El sermón de la montaña hay una osadía por parte del hablante, puesto que el “yo” ocupa el lugar dado a Jesús en el Evangelio de San Mateo. El sermón bíblico homónimo tiene el propósito de afirmar las leyes del Nuevo Testamento, entre cuyas máximas Jesús indica: “Saben lo que se dijo a sus antepasados. No matarás, el que mate deberá responder ante la injusticia. Yo les digo más, cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate como tonto merece responder ante el Tribunal supremo” (Mateo 5, 21). La buena nueva pone afecto allí donde había violencia, propósito que se teje en filigrana en el texto de Zurita. El hablante ocupa el lugar de Jesús para producir un sermón sobre el estado de miedo de la sociedad que crea ficcionalmente, donde “Cualquier aviso puede asustarnos” o “creíste evitar el miedo subiéndote el cuello del abrigo”. El miedo se vincula con el estado de delirio paranoico que el hablante, en su heteroglosia, reproduce: “Mientras afuera nuevamente se empiezan a tomar Petrogrado y la nieve adherida a las botas de los bolcheviques se derrite entre las maquinarias del sueño y el Strangers in the night del cuarto vecino”. La estrofa nos hace escuchar como eco el temor a ser invadido por los rusos, propio de la época de la Guerra fría y que se acentúa en Chile, donde al decir de Carlos Franz el miedo es un sentimiento nacionalizado. En La muralla enterrada, Franz nos recuerda una serie de novelas donde se relatan invasiones, especialmente de los sectores populares sobre el centro de la ciudad y los barrios pudientes: “Nuestra ciudad-sociedad- amurallada confiesa en su literatura urbana uno de sus más atávicos temores, quizá una de las piedras sobre la cual fundamos su coherencia: el temor a la invasión. El chilenísimo miedo a los demás” (75). El hablante se adueña de esas voces paranoicas y las reproduce en todo su delirio.

Lo original de la voz de Zurita es que da vuelta el miedo cliché a Rusia, situándonos a nosotros como invasores de ese país: “Invadiendo ininterrumpidamente la misma Rusia que nadie conoce en la micro llena”, “Como si fuera poca toda la nieve que ha caído en Rusia”. El texto recalca nuestra condición de extraños que creamos una fantasía sobre otro y desde allí somos intrusos. El sermón es entonces una advertencia y una sátira sobre la paranoia del miedo a ser invadidos. La persona textual recurre a recomendaciones, parte característica del sermón, y que en este caso son consejos para no participar del miedo, tales como “es preciso seguir teniendo cuidado en todas partes hay una inscripción para abrir lentamente las puertas del infierno”. A las recomendaciones se suma otra característica del sermón, las revelaciones o las imágenes alucinadas, que en este poema están conformadas en el poema por la participación de los márgenes en el centro de la ciudad, donde “vagabundos pálidos que perduran a la noche esquivando los faroles con insignias”, “desde las veredas orinadas hasta la marcha fúnebre de los retretes sobre las baldosas y prostíbulos con amplia capacidad de amor a la bolchevique o a lo cristiano”. Todas estas imágenes alucinadas crean una ciudad donde los movimientos de diversas capas sociales atraviesan territorios que antes permanecían amurallados.

El sermón antimiedo que produce Zurita tiene la particularidad de ser un sermón pop. El rock y el impacto de los medios de comunicación masivos son parte de los significantes con que trabaja este texto. En ese universo simbólico se establece quien habla y comunica su pertenencia a la “juventud del baile”, de las “guitarras eléctricas”, de “enormes motos negras”, al amor de Julia, una chica que “ya empezaba a amar a Sean Connery”. Reconocerse en la masa, “juventud del baile”, y en el consumo de productos masivos, música y cine, son gestos por los cuales el artista pop afirma su cercanía y su resquemor con estos objetos que participan del fetichismo de la mercancía. La distancia la marca el hablante cuando anuncia un nuevo predominio, el capitalismo industrial e inflacionario: “Yo no creo en la resurrección de la carne porque los únicos que resucitan siempre son la plusvalía y el comercio”. El uso reiterado del “yo no creo” o “Dios no ve” traza la lejanía con la posibilidad de unas nuevas tablas de Moisés, el hablante sólo crea literariamente una sociedad dominada por el dinero y el miedo. Zurita se adelanta al imaginar el lugar de la voz de Jesuscristo en relación al pop, puesto que la ópera rock Jesucristo superstar se estrena en 1971 en Broadway por primera vez y Sermones y prédicas del Cristo del Elqui de Nicanor Parra es de 1977. Cierto pop de los 70, de la música y el cine, comienza a construir ese miedo que median los medios, una de sus creaciones era el temor a la guerra nuclear.

El trabajo retórico con el miedo que emprende El sermón de la montaña no crea sólo la imagen alucinada de la invasión a Rusia, sino una destrucción apocalíptica de la humanidad. Así, los versos usan significantes del cine para decir el imaginario catastrófico de la guerra nuclear, “caen caen caen bombas”, “V2”, “alarmas antiaéreas” y la carrera espacial, “Apolo”. La sensación de vértigo que provocan todos estos miedos encuentra su expresión en la serie agolpada de imágenes que estructuran cada verso, formando un collage caótico de mundos que se agolpan desordenada y furiosamente. La polifonía de discursos que integran y son referidos en este texto no conviven armónicamente, sino que forman parte de la situación apocalíptica: “La swástica o los emblemas de paz sobre la camisa y tus paseos Julia con cadetes La Internacional el América bella o el Deustchland bajo las curiosísimas águilas garabateadas en los baños”. Todo se homologa bajo la lógica del comercio y del miedo: “Cuando en 1970 d.c ningún futuro de concordias podría semejar algo en la uniformidad del tiempo y cuando la ciudad (se) suicida de bruces”. La polimorfia de discursos crea un Chile “sin vista”, imagen que se repite logrando intensidad en el poema y que encontrará un desenlace fatal en las vendas de los torturados tras el Golpe militar y en el siguiente libro del poeta, Purgatorio (1979), cuya imagen de portada es la fotografía del rostro del autor tras haberse quemado la cara con un fierro candente. Este paratexto espejea los apremios físicos de los detenidos políticos, trazando una línea de continuidad con la acción de derramarse amoniaco puro en los ojos (1980), asunto con el que dialoga en su libro Anteparaíso de 1982.

El Chile sin vista está siendo construido, según El Sermón de la montaña, por todos los discursos modernos presentes en el escenario nacional, ya sea la swástica o “arriba los pobres del mundo”, en tanto cada uno de estos metarrelatos define a otra parte de la comunidad como amenazante para su proyecto, asunto del cual discrepa esta voz zuritiana. La reiteración en el poema de la “ruina de la historia” y la mención constante al baño configura la idea del desecho como central en este texto, donde el residuo termina siendo una colectividad humana considerada como residuo que se debe eliminar. El holocausto y el baño están ligados por la orden nazi: vayan a darse un baño. Pero de esas duchas salió gas. Desde ahí se vuelve imposible la resurrección de la carne, como dice este Jesús zuritiano: “Yo no creo en la resurrección de la carne creo en el comercio”. Al contrario, esa modernidad que diseña formas de convivencia donde los residuos o lo indeseable pueden ser seres humanos, es la entrada al infierno. Los versos “Por mí se va a la ciudad doliente / Por mí se va al eterno sufrimiento / por mí se va a la gente condenada”, pertenecen a la Divina Comedia y forman una cita textual de El Sermón de la Montaña. La cita nos ayuda a entender cómo en este texto la ingeniería social que propugnan los relatos modernos se transforma en el holocausto.

Toda esta juventud rockera y hippie terminará: “La infancia y sus collares de flores que corriendo corriendo van a terminar a los incineradores modernos (a) esas cámaras donde un pelo liso y rubio entona con un pelo negro y rizado el himno completo de la fraternidad entre razas/ Arriba los pobres del mundo …/ Arriba arriba a la nieve que sigue y sigue cayendo en Rusia”. Zurita augura en estos versos el fin del mundo de los años 60, adelantándose a lo que sucedería tres años después, en 1973, y con ello, abre el mundo simbólico y poético de los ‘70.