Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Raúl Zurita | Autores |

ZURITA: MEMORIAL DE LA

DESOLACIÓN

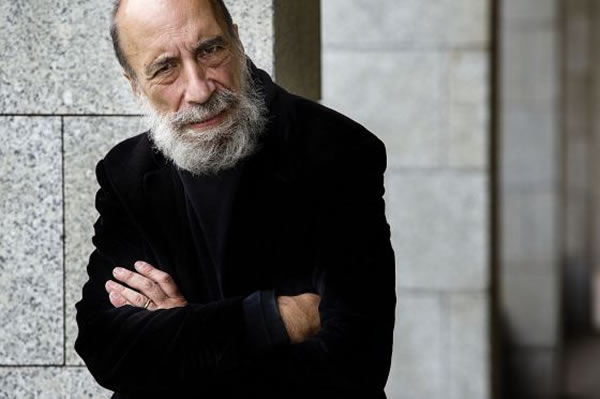

Por José Carlos Rovira

Universidad de Alicante

rovi@ua.es

Publicado en América sin nombre, N° 16 (Diciembre de 2011)

.. .. .. .. ..

RESUMEN

La publicación a fines de 2010 de Zurita, un libro de 745 páginas del poeta chileno, significa una reflexión extensa e intensa sobre su universo poético: naturaleza, dolor y pequeñas contraseñas de salvación nutren un poemario que, entre fragmentos que recomponen la totalidad, sensaciones individuales que asumen valor colectivo, historia personal que es en parte general, naturalezas heladas que se reconstruyen por la palabra, desquiciamiento y lucidez; significa una realidad contemporánea que quizá, como muy pocas poéticas, asuma el siglo XXI y el recuerdo del anterior como un espacio y tiempo inevitables de desolación en el que ya sólo nos puede salvar la cultura.

Palabras clave: Zurita, desolación, naturaleza, dolor, cultura.

ABSTRACT

The publication of Zurita (745 pages) by the poet at the end of 2010, serves as an in-depth intense reflection on his poetic universe where nature, pain and fleeting images of salvation nuture the poems. The fragments reassemble into totality, individual sensations take on collective values, personal history becomes in part general, frozen natures are recomposed with words. The breakdowns and lucidness illustrate a contemporary reality the way few poems do, where the 21st and the 20th century are seen as an inevitable spaces and times of desolation where only culture can save us.

Key words: Zurita, desolation, nature, pain, culture.

* * *

Nota casi periodística para reconstruir circunstancias

Habrá un día que refugiarse y recuperar todos los saberes, los filológicos y los poéticos, para asumir y comprender a un Raúl Zurita inevitable, inesperado también, que hace unos meses puso en mis manos, en cuidado borrador aún, un volumen de 747 páginas, encuadernado en azul, con apariencia de tesis doctoral, con una pequeña etiqueta sola, pegada a la cubierta, «Zurita», el nombre que aparece en ella, el nombre del libro, del autor, de un poeta inquietante que desde hace algún tiempo está entre mis desvelos, sorprendidos siempre, activos de lecturas vinculadas.

Una dedicatoria a mano (cordial y generosa) me dice que fue el 10 de septiembre de 2010 cuando recibí aquel volumen, en Santander. Recuerdo bien esos días, la mañana previa en la que, con Abel Villaverde, recogíamos a Raúl y Paulina Went en Barajas, y el viaje hasta Cantabria, la parada en Santo Domingo de Silos y aquellos momentos en los que el sonido de las campanas del monasterio se fundía con el recuerdo de aquel lejano monje que anotaba «qui non sapiendo» en un códice donde decía «ignorans», y las glosas silenses eran evocadas con la devoción del siglo XXI entrado, más de diez siglos después de que, a nosotros y a ellos, los chilenos, nos hubieran legado una lengua aquellos territorios. Y hay una cierta emoción en el sonido de las campanas, y un silencio posterior hasta Burgos, y somnolencia por el largo viaje –Raúl viene de Chile y Paulina desde Estados Unidos– y una comida deliciosa en Burgos, junto a una evocación, ante las escalinatas de la catedral, de la ignominiosa fotografía del cardenal Gomá haciéndole al dictador, al Pinochet nuestro, el saludo romano.

Días de recital en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el congreso de la Asociación de Hispanoamericanistas Españoles; escapadas a Santillana y nocturnas al barrio de pescadores; conversaciones en aquel mar y aquella península…regreso tras una semana y abrazo fuerte de despedida.

Un día coloqué en la mesa el pesado volumen, y durante algunos meses casi no pude desprenderme de él, de sus enigmas y de sus seguridades. Relataré algunas cosas.

Adenda de julio de 2011

Se alteró la paginación de mis notas, las que iba tomando en lecturas más o menos ordenadas. Me llega el volumen impreso en 745 páginas (Zurita, 2010), pero esencialmente variado de disposición a pesar de la misma estructura general. Me dan ganas, antes de llevar cada poema a su nuevo sitio, al definitivo, a la página de la edición impresa, de escribir tan libre como pueda, tan irresuelto académicamente que no sea necesario volver a anotar todo en su lugar. Zurita obliga a desembarazarse de academia y normas editoriales (a fin de cuentas, Zurita siempre dice que los poemas no pueden explicarse). En noviembre de 2010, tres meses después de entregarme la primera versión mecanografiada, la ha transformado en cuanto prueba inicial. La primera reflexión será sobre el orden y el caos, pues aquí están los dos en cuanto extremos: sucesivos órdenes acrecientan una cierta sensación de caos que, a fin de cuentas, se quiere evitar. Aquí están, dispersos, los libros últimos que el autor plantea que proceden del libro general de ahora y no a la inversa (Cuadernos de guerra, Sueños de Kurosawa, Las ciudades de agua…); otras veces, en cuanto ruinas de poemas, aparecen todos sus libros fragmentariamente; también, nuevos textos densifican espacios y palabra poética; además, recuerdos de su poesía visual –sus grandes performances– nos conducen a una propuesta final en la que la palabra de nuevo se funde a la naturaleza…demasiadas cosas para una lectura veraniega o justo quizá la lectura que estábamos esperando…

Un orden permanente e inicial

La historia fue precisamente esta, la de una rota tarde, una rota noche y un roto amanecer. Son fragmentos de vida de Raúl Zurita que estructuran el libro (págs. 23, «Tu rota tarde», 243, «Tu rota noche» y 483, «Tu roto amanecer»). Con función cabalística quizá, o simplemente matemática (vieja afición del poeta), una progresión, a partir de un número (el 3), de 20, 220 y 240, en cuanto sumandos sucesivos del primero, en un decurso que significa poco más de veinticuatro horas en la vida de un hombre en las que el primer juego, o el primer orden, está establecido por la autobiografía: tras evocaciones familiares iniciales, tras el recurso a Thomas Mann como cita insistente con variaciones en el libro («Hondo es el pozo del tiempo»), tras situar un momento de escritura inicial en una línea de una página en blanco («Bajo la dictadura chilena, finales de los 70»).

«Tu rota tarde» comienza situando un poema inicial de la serie «Cielo abajo», en la tarde del 10 de septiembre de 1973 –el día antes del golpe de estado que cambió la vida a Zurita y al pueblo chileno[1]–, cuando se entremezcla una manifestación, su griterío, sus consignas y cantos, con «el pedrerío reseco del Pacífico», con Valparaíso, con confusiones temporales de «una vida rota» que nos llevan al «desahuciado atardecer». La historia mezclada con la autobiografía y la naturaleza son una constante ya que va a recorrer el libro.

A «Tu rota noche» precede un poema titulado «Imborrables erratas» que abre desvelos entre las últimas manifestaciones del 10 de septiembre, cabeceos insomnes en mesas de café, jóvenes comunistas que gritan las últimas consignas del día, el puerto de Valparaiso, el temor a que el sueño signifique la muerte, y la imagen indeleble de los tanques que comienzan a horadar «la luz cenicienta del amanecer». La serie de poemas que siguen, de nuevo «Cielo abajo», se abre con un mar bíblico abierto tras el último desfile, un mar que permitirá la huida, abrazado por una madre y sus lágrimas en el interminable desierto, hasta que se funden con la muchedumbre que huye…siguen recuerdos infantiles entreverados con el Éxodo…naturalezas, recuerdos culturales entremezclados…

«Tu roto amanecer» está precedido por la indicación de que «ya es 11 de septiembre» y una construcción onírica lleva seguramente a espacios familiares seguros, una casa con los mismos muebles y cuadros, una madre con un niño en brazos que no puede mirar a quien narra el episodio, mientras el éxodo continúa protagonizado por una humanidad que grita, mientras el poeta también grita mirando la casa familiar en medio de la tierra devastada…

¿Es la historia el orden? Seguramente sí. El decurso de un día es el acaecer que ordena e identifica la estructura del libro, entremezclando siempre historia, recuerdos familiares, retazos autobiográficos…y, es evidente ya, uniendo naturalezas y culturas en un acontecer que probablemente es irresumible, porque un día nos lleva, a través del recuerdo, a un tiempo memorial que es el del poeta y a un tiempo histórico que es a veces el de la humanidad.

¿Amanecerá entonces? Las ruinas de poemas

En el libro publicado aparece un apartado nuevo en el título que es «¿Amanecerá entonces»? donde recoge un material que en la primera versión se titulaba «Y ya casi amanece», frase con la que abría el poema de la página siguiente: «Y ya casi amanece y no puedo parar/ de llorar; de llorar primero por ti/ que te enamoraste de un viejo/ con Parkinson…»; siguen poemas del mismo tenor de desvalidez, autocompasión y rechazo de sí mismo, iniciados por la misma frase, que son mantenidos en la versión impresa con la variación de la frase inicial: «Y aún no amanece», dice aquí; sólo que están en otra serie (y otras páginas) bajo el título del apartado que se llama «Memorial del dolor»: recuerdos familiares, sus hijos a los que perdió de vista en los años 70, cuando su primer divorcio, llanto en la noche dormida…construyen estos poemas de amor que están repletos de ternura hacia el pasado, y también de afecto hacia el presente en poemas que son llamados «de amor». Tras varias series, llegamos a «¿Amanecerá entonces?» que tiene el valor principal de presentarse como «ruinas» de poemas.

Es un recorrido por fragmentos de la poesía anterior –«Poemas encontrados entre tus ruinas», dice–, procedentes de Purgatorio (con sus recursos visuales), Anteparaíso, La vida nueva, Poemas militantes –donde se produce una reinterpretación desilusionada del motivo de las banderas, escrito en los días de la victoria electoral de Ricardo Lagos y ahora reescritas como «banderas muertas»–. La serie «Arrumbadas planchas» presenta unos antiguos encefalogramas de Anteparaíso sobre los que se han escrito fragmentos poéticos como «mi mejilla es el cielo estrellado», momentos intensos de evocación autobiográfica[2].

Nos podemos plantear el sentido de esta inclusión: en primer lugar todo está justificado en el texto, siendo el poema que abre la serie, titulado «Restos», el que lo precisa:

Y entonces, minutos antes del alba,

viste las ruinas de tus poemas

y eran oxidadas planchas de fierro

barridas por la resaca,

inmensos hangares desguazados

ahora marcados con tiza,

carcasas, herrumbrosas cubiertas

de barcos rompiéndose

entre los murallones de olas del mar.

Aparece también, en las últimas líneas de la página, una precisión del título en versales: «Y eran otros cielos, otras casas, otras caras Zura las que se amontonaban alargándose como tu cara llorosa entre los murallones de olas del mar». De nuevo, una imagen del Éxodo, ya comentada, resuelve la entrada a un orden establecido por la naturaleza; en él, en su propio interior, Zurita encuentra «ruinas» de los poemas y poemarios del pasado. Son quizá ruinas de él mismo, no nos inquietemos: el libro Zurita podía haber sido, por su volumen también, una recopilación ordenada de sus libros anteriores, unas Obras completas al uso, en las que el autor vertebrase su orden con una producción sucesiva y anterior. Sin duda lo que ha intentado es desordenar todo para crear un nuevo orden. Quizá la teoría del caos alimenta, más que otra cosa, el proyecto, en el que los atractores son las calas biográficas, escriturales y hasta los fenómenos de una naturaleza que se va imponiendo.

La naturaleza de nuevo

La naturaleza es inevitable en la construcción memorial. Sirve como marco identificativo de tantas cosas…del amor, por ejemplo, cuando nos emociona con la serie titulada «P.W» (dedicada a Paulina Went):

Todo en ti está vivo y está muerto: el fulgor del

pasto en la aurora y el hilo de voz creciendo en

el diluvio, el feroz amanecer y la mansedumbre,

el grito y la piedra.

Todo mi sueño se levanta desde las piedras y te

mira.

Toda mi sed te mira, el hambre, el ansia infinita

de mi corazón.

Te miro también en el viento. En las nieves de

la cordillera sudamericana… (pág. 639),

pero las cordilleras, las playas, los ríos, o las «rotas carreteras de amanecer» (suponemos que no amanecerá nunca) se abren a secuencias históricas que deambulan en sueños minuciosamente anotados, en los que Cristóbal Colón dialoga con el poeta, que emerge al final del sueño 115, para desdeñar lo que ve y enfilar finalmente su camión «hacia las carreteras de otros sueños» (pág. 557), que rezuman historia contemporánea:

Como se abrazará el océano Pacífico con el Atlántico las

cordilleras del este con las del oeste las islas con las

playas cuando miremos de nuevo los pájaros y sean las

largas líneas de los prisioneros el dibujo que trazan los

inmensos pájaros en el viento Pero todo fue solo un

sueño en el viento… (pág. 562)

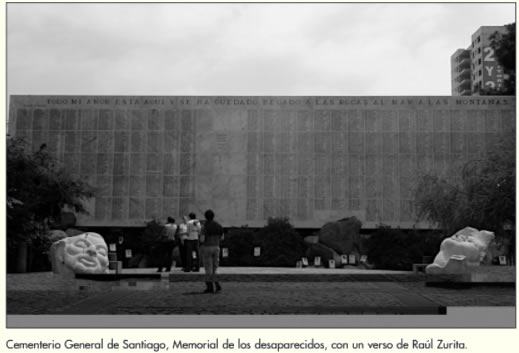

Nuevos cementerios y nichos –emergentes desde aquella lección conmovedora que fue en 1985 el Canto a su amor desaparecido– aparecen con nombres de ciudadanos desconocidos. El último nicho nos abre un itinerario entre la naturaleza, el aire y la nada:

Sólo el amor muerto pegado a las rocas.

18 de los idos. Sólo el fulgor muerto

Y los nombres. ¿Alguien anda? No,

es sólo el aire agitando las puertas,

las ventanas vacías, las flores nacidas

entre los ladrillos. ¿Quién habla? Sólo

la intemperie del frontis alzado en el

granito, sólo las escaleras sin nadie,

los patios, el promontorio, los muros

de piedra hundiéndose en la resaca.

La primera frase es un recuerdo y recorrido que hemos podido vivir: el cementerio general de Santiago y su memorial a los desparecidos, donde algunos millares de nombres se ven protegidos por un verso de Zurita: «Todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas al mar y a las montañas». Naturaleza muerta o viva en la que los fragmentos de dolor, cada dolor, toda la desolación, anuncian el papel de la historia como constituyente o, de nuevo, atractor de la poesía esencial de Zurita, de su pasión por el caos desde el que nos van emergiendo sucesivos órdenes.

Memorial del dolor

Algunos poemas de una antigua serie titulada El memorial del dolor han ido ahora a Verás amores en fuga. Una cita de Auden (firmada W.H.A.) abre el apartado: «Cree en tu dolor», dice. Poemas de «Sueños a Kurosawa», que es un título y una constante de la última época, abren con recuerdos familiares –en el primero, el padre, fallecido en la infancia del poeta, reaparece y vuelve a morir en el poema–. Hay recuerdos literarios, como Lucrecio, Auden y Cesare Pavese, que aparece en una relectura con chispazos de imágenes del poeta italiano: el descenso en el remolino de «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos» es retomado como un dolor que, como el agua de un lago, «tiembla y te circunda», mientras «la piedra dibuja círculos en el agua». El poeta es identificado en el verso inicial como «la tierra y la muerte» y en el final como «la tierra y la esperanza».

El dolor puebla el poemario en otras partes, como en las presencias históricas de la represión en Chile, convertido en El país de tablas a través de sus prisiones (Estadio Chile, Estadio Playa Ancha, Villa Grimaldi, Carguero Maipo…). Un cataclismo cierra los poemas y el episodio:

Porque se desplomaron las costas

y se rompieron las montañas

Porque se desplomaron los valles

y cayeron los desiertos

y eran sólo unas tablas rotas…

Son imágenes vividas de barracones, países muertos, mares muertos, marejadas muertas «sin amor».

La historia es, a lo largo del libro, un contenido esencial del dolor, acumulado a imágenes insistentes de filas de chilenos que están al lado del «muro de la desolación», de la «fila de la desolación» («Rotas carreteras/552 –el número en el título, como en los anteriores y sucesivos llamados igual, coincide con la página–), pero el dolor se abre a todos los contenidos de la memoria, reemergiendo en todas las evocaciones familiares. A veces, estampas íntimas nos llevan a murallas de hielo en cuyo interior hay rostros llorosos, la última mirada de la abuela irguiéndose para mirarnos, las lágrimas que se congelan junto a la sangre, hasta que

Entreabres todavía los ojos y ves tu propia

cara mirándote desde los témpanos y es

una imagen de hace miles de millones de

años. Un rostro congelado. Un dolor. Nada. (pág. 316)

El país de hielo continúa los episodios, como una fantasmagoría en la que barcos congelados, en la costa helada, témpanos, glaciares rompiéndose y rostros, anochecen en el puerto de Valparaíso, cuyas «luces permanecen encendidas bajo el casco de hielo/ como si el amanecer también se hubiera congelado», hasta que el recuerdo personal –su encierro en los días del golpe en la bodega del carguero Maipo– nos devuelva la realidad de la memoria:

Recuerda entonces la bodega del

carguero y el pedazo de cielo que

dejaba ver la cuadrada escotilla

abierta en el techo.

Recuerda el color del amanecer,

del mediodía, de la roja tarde

recortado en esa escotilla.

Y recuerda el viento polar de la

muerte y sus témpanos helando

la bodega…

Nada, sólo la silueta de un barco

en el cubo de hielo de la noche,

realidad que es la del país de hielo, con la historia, la personal también, confluyendo en cada registro de una memoria seguramente congelada.

Un memorial narrativo del dolor forma el registro de Las ciudades de agua (págs. 641 ss.). No son las ciudades invisibles de Calvino, aunque estas también sean a veces ciudades suspendidas en el aire, en medio de recuerdos, situaciones cotidianas del pasado, lugares y viajes, fotografías, mujeres, entierro de cada uno realizado por uno mismo, dormivelas, reencuentros con el amor.

Contraseñas para una pequeña salvación: Miguel Ángel pinta los Andes

Una forma posible de explicación de poemas está en algunos artículos que han sido generalmente contraseñas explicativas de motivos que generan los textos poéticos. En la imaginación de Zurita, hay un recurso imprescindible mediante el que la cultura sedimenta fragmentos de poesía que necesitan ser explicados por esta. Lo planteé hace algún tiempo en la relación cultura-naturaleza, donde a veces, aparentemente, Zurita afirma una oposición naturaleza (América)-cultura (Europa) que consideraba en cualquier caso una simplificación de la propuesta del autor, aunque los párrafos que destacaba nos hicieran entrar en la misma:

No esculpimos el Moisés ni la Pietà, no nos fue dada la cúpula de San Pedro, pero están los Andes, la vastedad del Pacífico y los glaciares, la visión del desierto de Atacama transparentándose frente al océano. Es eso: no pintamos el Juicio Final, pero nos tocó el color de los desiertos –el color más parecido al de nuestras caras– (Raúl Zurita, 2006: 8).

A una lectura diferente nos llevan fragmentos de Zurita, como los relativos a Miguel Ángel (algunas veces MA tan solo) que reactualizan una acción del artista del Renacimiento en la naturaleza chilena y en el sueño. Cito fragmentos de un primer poema:

–«In Memoriam con pinturas en el cielo»:

Soñé con Miguel Ángel,

le calculé 70.

Estaba en una cumbre de

los Andes, pero no me

reconoció que era él.

(…)

Se vieron entonces los enormes frescos del cielo allá

arriba como si el sueño los pintara

Poniéndolas sobre los acantilados que se amontonan

en el horizonte y era como si nuestras propias caras

amanecieran flotando sobre las montañas

Cuando desmembrados de pena vimos nuestras caras

vaciarse en el cielo como se vació el Pacífico sobre

las enloquecedoras heridas de las cordilleras…

Miguel Ángel pintando la cordillera de los Andes, como una Capilla Sixtina contemporánea, resuelto el arte en naturaleza, o la naturaleza en arte; Miguel Ángel, en otro poema, en diálogo con Michael Jackson, pintado «como un nevado chileno», mientras suena Thriller en las montañas, cuando la banda, que toca en los hielos, hace que se abran «los frescos de la Sixtina» (pág. 47); Miguel Ángel, en un poema titulado con su nombre (pág. 87), cuando

frente a otro mar los murales que MA pintó en los inmensos

acantilados que caen al Pacífico con nosotros cogiéndonos

por las espaldas tirados girando para atrás los rotos ojos

La anécdota narrativa de una imaginación desbordada tuvo un día su momento de reflexión, también de desmesura aclaratoria, en otro texto seguramente anterior, «Nuestros rasgos en el cielo», una prosa editada formando parte de un libro en 2000, y reelaborada en Los poemas muertos de 2006. La idea contenida en el poema es la que anticipa en los siguientes párrafos:

Algún día habrá de emerger un nuevo Miguel Ángel, un artista inmenso que no pintará la bóveda de las catedrales ni de los edificios, sino que lo hará sobre la bóveda del cielo. He imaginado esas obras: enormes frescos extendidos en las alturas donde se van narrando las escenas humanas (…). Más allá del desvarío y del presente, esas pinturas serán alguna vez la empresa de un mundo nuevo. Por ahora es apenas un vislumbre; el sueño de unos murales que se van tendiendo en el cielo para luego desvanecerse como si el viento los borrara. Como en los frescos de la Sixtina, me ha parecido incluso entrever esa muchedumbre, esa infinidad de rostros y cuerpos suspendidos sobre la cordillera de los Andes o encima del Pacífico (pág. 176)

La dimensión de la propuesta oscila entre una nueva realidad del arte, tejida con la naturaleza, que sería por una parte una «dimensión americana»: «Es un sueño y no –dice Zurita–. En todo caso, creo que la visión de esas obras recortándose contra las alturas tiene que ver con lo que se llama la dimensión americana» (pág. 176); sigue una reflexión sobre que, en el Juicio Final, Dios está abandonando el mundo y este queda vacío de Dios, por lo que quedarán solo las imágenes humanas en la nueva quimera artística, para concluir con que permanecerá «el mismo sueño y el mismo delirio: la furia del amor golpeando las piedras, la que esculpió las cordilleras, el mar y el deseo humano. El deseo de ver los rostros de todos los que has querido retratados por el amor sobre el horizonte» (pág. 181).

Un viejo proyecto poético, que había surgido en el poemario La vida nueva (1994) con imágenes que se articulaban en páginas, introducidas en un momento por:

como los cargados cielos que

nos trazan, empapados

dibujándonos entre las nubes

(Y siguen imágenes diseñadas por el poeta y retocadas digitalmente por Isidoro Blanco, similares a la que sigue):

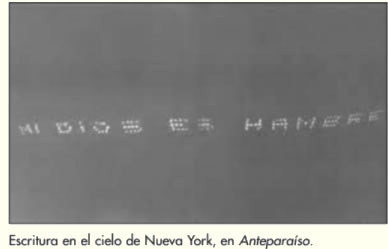

Es una nueva propuesta visual y experimental semejante a las que hasta aquí había realizado[3]: los episodios de la escritura en el cielo de Nueva York en junio de 1982 del poema «La vida nueva», presente en Anteparaíso («Mi Dios es hambre/ Mi Dios es nieve…), escritura reproducida fotográficamente en páginas del libro precisamente cuando la escritura se disuelve en el cielo:

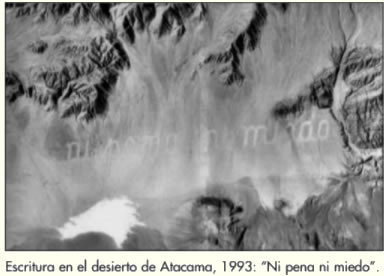

y la construcción en el desierto de Atacama de un verso, «Ni pena ni miedo», a la largo de tres kilómetros de poesía e ingeniería civil en 1993:

Las antiguas acciones de arte, las iniciadas en 1979 en el interior del CADA (Colectivo de Acciones de Arte[4]) adquirieron con estas iniciativas dimensión social a partir de propuestas individuales. En ellas, Zurita transfiere el marco de la presencia de la poesía a lo espacial, quizá o seguramente también lo desmesurado, pero con referentes precisos que hoy son «dimensión americana» del arte, mediante el diseño de una reflexión cultural que hemos iniciado con sus juegos textuales sobre Miguel Ángel pintando los Andes. Es la afirmación de igualdad cultura-naturaleza la que prevalece, la que determina la elección de referentes y, sobre todo, la que textualiza el espacio.

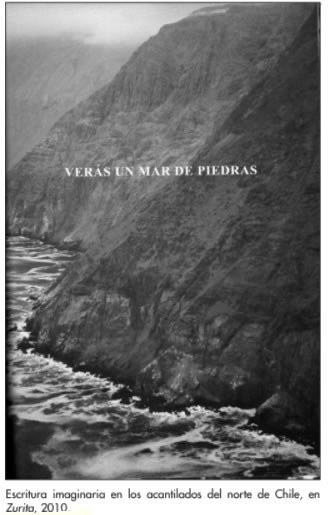

El libro Zurita concluye ahora con otra propuesta visual no ejecutada: es la escritura, en los acantilados del norte de Chile, de los veintidós versos de un poema que se corresponden además con la mayor parte del índice, a partir de fotografías de los formidables accidentes geográficos. Se inicia la serie fotográfica así:

Son frases de amor, de locura, y de muerte, como identifica el poeta en un texto previo, en el que la naturaleza preside el recuerdo del padre, la propia muerte, el sueño de la escritura, o gentes lanzándose desde los acantilados con las manos enlazadas…

La restitución es el desvarío: poesía para el siglo XXI

No he hablado de Beethoven, ni suficientemente de Kurosawa, ni de otras referencias que crean poemas y series; ni casi de las ciudades de agua, como espejismos visuales y vitales que quizá surgieron en el desierto de Atacama. Son referencias culturales que van nutriendo una reflexión, enloquecida quizá, lúcida sin duda, sobre el mundo contemporá- neo, desde la óptica de un poeta que confiesa vivencias, las reorganiza, las altera, las transforma en espacios poéticos que se desenvuelven en más de setecientas cincuenta páginas. Quería señalar que, al final, surge otra vez la naturaleza y la palabra, como obsesión ecoló- gica y memorial. Y la palabra y la naturaleza reconstruyen el libro, desde su inexistente explicit, como una posibilidad.

Un día intentaré organizar estas páginas. Busco en esta primera lectura transmitir sólo sensaciones, desconciertos y algunas seguridades: creo que Zurita no engaña, sólo transmite quizá un universo de trampas y embustes, pero de memoria alterada también, de autobiografía fragmentaria en la que otra vez el amor, la enfermedad, la soledad junto a plenitudes compartidas, la naturaleza, la historia, la política…van tejiéndonos un mundo que presiento como nuestro.

La originalidad de Zurita es un espacio indiscutible, aun en la querella interminable sobre su poesía: sobre ella hay un texto, repleto de humor agrio, que recoge como «ríos de dolor» (pág. 200) una permanente polémica que surgió cuando en 2000 recibió el Premio Nacional de Poesía. Un conjunto de voces, casi una polifonía «de dolor», se alzan en él para decirle al poeta las peores cosas (plagiario, cortesano, oportunista, lameculo que escribió un poema al Presidente, fraude, vergüenza…). Las recoge casi notarialmente en boca de conocidos intelectuales chilenos (Armando Uribe, Enrique Lihn «moribundo», Miguel Arteche, que sustituye en la versión definitiva a Hernán Montealegre).

Habrá dudas sobre la poesía de Zurita, pero es innegable en ella, junto al espacio de originalidad, el desarrollo de la creación de un lenguaje que, entre reiteraciones que son insistencias voluntarias, entre fragmentos que recomponen una sensación de totalidad, entre sensaciones individuales que asumen valor colectivo, entre historia personal que es en parte general, entre naturalezas heladas que se recomponen por la palabra, entre desquiciamiento y lucidez, significa una realidad contemporánea que quizá, como muy pocas poéticas, asuma el siglo XXI y el recuerdo del anterior como un espacio y tiempo inevitables de desolación del que quizá ya sólo nos puede salvar la cultura.

* * *

José Carlos Rovira (Alicante, 1949). Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante. Es autor de libros y ediciones sobre autores contemporáneos (Rubén Darío, Miguel Hernández, Pablo Neruda, José María Arguedas y Juan Gil-Albert) así como sobre poetas de la tradición cancioneril en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, literatura novohispana, relaciones del mundo cultural italiano con la tradición hispanoamericana, siendo sus últimos libros José Toribio Medina y la fundación bibliográfica y literaria del mundo colonial hispanoamericano (2002), Ciudad y literatura en América Latina (2005), así como las ediciones La sombra vencida. Miguel Hernández 1910-2010, catálogo de la exposición de la que fue comisario dedicada al poeta en su centenario, y la edición de la Obra poética de Rubén Darío (2011).

Notas

[1] «A las seis de la mañana del 11 [de septiembre de 1973] llegué a la Universidad a tomar desayuno y ver si podía dormir un poco. Allí me tomaron. Eran arrestos masivos de miles y miles de personas. El golpe en Santiago comenzó más tarde. Allí mismo comenzaron los culatazos. De allí nos llevaron a un estadio y de allí al barco Maipo, que era un carguero civil de la Compañía Sudamericana de Vapores. Efectivamente yo había logrado conservar una carpeta con poemas. Como había unos poemas visuales (que están en Purgatorio), los militares creían que eran mensajes en clave y comenzaba la golpiza, pero extrañamente al final me los devolvían. Al llegar al barco se repitió lo mismo. Como estaba amarrado sostenía la carpeta con los dientes. Un marino los vio: ah, dijo, son poemas estas huevadas, y tiró la carpeta al mar. Lo que pasó entonces es tan extraño, la carpeta me decía que había habido un antes, que ahora era algo que estaba sucediendo, pero que yo me llamaba Raúl Zurita y había tenido una vida antes. Después comenzó literalmente la pesadilla (…)». Conversación Alejandro Tarrab. (Zurita, 2004)

[2] «Era el segundo año del golpe, en 1975, y estaba desesperado. Era un país tomado y unos militares me habían bajado a patadas de un bus de la locomoción colectiva. Me acordé de la famosa frase del evangelio: si te abofetean la mejilla derecha pon la mejilla izquierda. Entonces fui y me la quemé, fue encerrado en un baño. Más tarde me di cuenta de que así había comenzado mi Purgatorio» (Ibidem)

[3] Cf Santini, 2009. El artículo, con otra línea de reflexión, estudia el valor semántico y poético de las escrituras que siguen.

[4] En 1979, surge en Santiago el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), integrado por Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld, Juan Castillo, Fernando Balcells y Raúl Zurita. Hay un excelente libro de Robert Neustadt (2001) que da cuenta ampliamente de aquella experiencia surgida en confrontación artística con el agobiante clima social que la dictadura imponía al país. Una narradora, dos artistas plásticos, un sociólogo y un poeta pusieron en marcha, mediante varias performances, algunas acciones de arte, basadas en el principio de que el arte debía ser social y que debía estar vinculado a la vida de los ciudadanos. Son acciones que contienen una metáfora política, aunque el elemento metafórico prevaleciese sobre la denuncia concreta del arte y la política que el país vivía desde el golpe de estado de 1973. Distribuir bolsas de leche en una comuna popular, para recoger los envoltorios y que artistas los utilizaran como soportes, fue una primera acción el 3 de octubre del 79 (con la que estaban recordando además una medida del gobierno de Allende que había comprometido medio litro de leche para cada niño chileno); siguió un bloqueo con camiones lecheros al Museo de Bellas Artes el 17 del mismo mes y la cancelación de la puerta con una gran tela blanca; también, en 1982, el lanzamiento de 40.000 octavillas con el título «¡Ay, Sudamérica!» Una proclama en la que se identificaban como artistas, condición que ampliaban a «cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida». Al final de 1983 y comienzos del año siguiente hay una acción que tuvo resultados espectaculares. Comenzaron a llenar calles con inscripciones que sólo decían «No +» y algunas personas, espontáneamente, completaba la frase escribiendo «militares», «tortura», «desaparecidos», o pintaban un revólver…cf. Neustadt, 2001.

* * *

Bibliografía

- Neustadt, Robert (2001). CADA DÍA: la creación de un arte social, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio.

-Santini, Benoît , (2009), «El cielo y el desierto como soportes textuales de los actos poéticos de Raúl Zurita»,

http://www. revistalaboratorio.cl/2009/12/1140. Leído el 26/06/2011

-

Zurita, Raúl (1974). «Áreas verdes», Manuscritos, nº 1 y único, Santiago de Chile, págs. 70-88..

– . . . . . . . . . (1979). Purgatorio, Santiago de Chile, Ed. Universitaria.

– . . . . . . . . . (1982). Anteparaíso, Santiago de Chile, Editores Asociados.

– . . . . . . . . . (1985). Canto a su amor desaparecido, Santiago de Chile, Ed. Universitaria.

– . . . . . . .. . (1992). Anteparaíso, Madrid, Visor.

–. . . . . . . . .. (1994). La vida nueva, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

– . . . . . .. . (1997). Canto de los ríos que se aman, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

–. . . . . . . . (1999). El día más blanco, Santiago de Chile, Ed. Alfaguara.

–. . . . . . . . . (2000). Poemas militantes, Santiago de Chile, Dolmen Ediciones.

– . . . . . . . (2000). Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.

–. . . . . . . . . (2002). El amor de Chile, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello.

– . . . . . . . . . (2003). Inri, Santiago de Chile, FCE.

–. . . . . . . . . (2004) «La herida de Dios. Conversaciones con Raúl Zurita por Alejandro Tarrab, en Zurita, Raúl. Mi mejilla es el cielo estrellado, Saltillo (Coahuila) Aldus/Conaculta/ Instituto Coahuilense de Cultura.

–. . . . . . . . . (2006). Los poemas muertos, Tlalpan (México), Ácrono Ed.

– . . . . . . . . . (2006). Los países muertos, , Santiago de Chile , Ediciones Tácitas.

– . . . . . . ... (2007). Las ciudades de agua, México D.F., Ed.Era/Universidad de las Américas.

– . . . . . .. .. (2010). Zurita, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales.