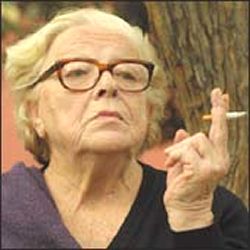

Stella Díaz Varin: Escribir para recitar

Por Felipe Lagos D.

En 1988, Enrique Lihn escribía: “… la mayor parte de los poetas de mi generación entendíamos la poesía como canto, en primer lugar y sólo en segundo como escritura”. Entendimiento que fue modificado (en él y otros) con el paso de los años, la experiencia y las influencias: “Algunos de nosotros, estimulados por el ejemplo de Nicanor Parra, nos alejamos rápidamente de ese tipo de poesía –del hipnotismo de las Residencias de Neruda, del gigantismo de De Rokha–. Stella, no”1.

Pero del 47 al 492 (este último, año en que Díaz Varin editó su primer poemario, Razón de mí ser), Lihn imitaba, como un escolar, al peor Neruda, y del 49 al 543, lo seguía haciendo; aunque ya no en lo formal, sí en los tópicos4. Mientras que Stella Díaz Varin, “La colorina”, tenía desde el comienzo “voz propia”:

Yo, que era la misma muerte,

y fui yo quien decreté mi angustia

sobre la enredadera de mi sangre…5

Porque Díaz Varin no fue impregnada por el ejemplo de Neruda, a diferencia de Lihn y otros, sino de Rimbaud, Mallarmé, Rilke. Muchas veces, para ser más actual que los actuales, hay que volver a los “clásicos”. De ahí que pueda ser comparada, por Alone, con Huidobro6 (aunque un Huidobro sin ironías), dado que también él hacía de lo viejo algo nuevo.

Romanticismo, decadentismo, simbolismo, dice Lihn, a propósito de Los dones previsibles, son las tendencias que podemos encontrar en Díaz Varin. Es que “la generación del 50”, era una generación joven e idealista (¿basta decir “joven” para decir “idealista”?), y las influencias son, a esa edad, una obstinación central. Sólo basta aproximarse a los artículos escritos a cerca de esta “leyenda turbulenta” para constatar la preocupación por mantener conversaciones inteligentes e ilustradas, profundas y animadas, saboreando la medula de los poetas recién muertos, con los camaradas eufóricos de los veintitantos años…

La poesía de Díaz Varin posee esa sinfonía de influencias que la hacen parecer única y la proyectan como una gragea de experiencias que exigen el abandono de la lógica (del que habla Alone). Pero aquellas influencias no es necesario citarlas (como no es necesario citar –al igual que lo hacen a destajo los críticos literarios– las polémicas del poeta). En los cuatro poemarios editados entre el 49 y el 92, encontramos tan sólo una cita, extraída de Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, aparecida en Tiempo, medida imaginaria7. Y en cuatro ocasiones el epígrafe es de ella misma.

Basta leer un fragmento escogido al azar, de los tres poemarios que aparecen en el periodo 49-59, para hallar en esos “versos largos y acumulativos”, como dice Lihn, característicos de ese decenio, la carga de las lecturas reveladoras y motivadoras:

Ay hermano,

mi voz creó un sonido diferente

para decidir el crujido del agua

y su alma de superficiales espumas rotas,

y no soy yo quien mira, sino tú quien contemplas,

y no soy yo quien habla. Vienes…8

En Díaz Varin podemos identificar, o al menos presentir y conjeturar, las influencias que permanecen mudas, pero latentes, lo mismo que en la manera de amar de los adultos en cuyo fundamento persiste el amor de los niños y adolescentes:

Amigo, adolescente,

niño de la palabra;

solitario, enviado desde tiempos nocturnos

para hacerme olvidar en tu beso

los fuegos explorados9.

Pero la poesía de Díaz Varin se basta por sí misma, haciéndonos olvidar cualquier posible influencia. Se presenta como una “voz propia” e inconfundible, de la cual ella misma podía sentirse orgullosa, y los camaradas de la “generación del 50” admiraban y reconocían. Y esto, a pesar de que sus temáticas pertenecían a lo que los historiadores llaman “el tiempo largo”, es decir, tópicos que podemos rastrear en épocas vetustas, como la muerte, el amor, el sufrimiento, el odio, la soledad.

Esto es posible por dos razones, que son en el fondo una misma razón. Primero, la poesía de Díaz Varin es para ser escuchada, por lo tanto, la modalidad temática queda en segundo plano. Ya Lihn lo dijo: Díaz Varin “… se apoya en la gesticulación más que en el sentido”. Y en segundo lugar, en tanto materialización de la palabra en la voz, en cualquier tiempo y lugar la poesía puede ser sentida.

La poesía es, principalmente, una relación entre quien recita y quien escucha, sin tener que pasar necesariamente por un desciframiento de los signos. La poesía hermética –hermética en el sentido de experiencia irrepetible e inenarrable para otro pero de todas maneras entregada a un otro–, tiene como alusión un particular, un “lar” (como dice Tellier), pero que puede ser puesta para quien quiera escucharla (o no) en la recitación. Sin embargo, Díaz Varin no necesita de la onomatopeya, o cualquier otra formalidad de vanguardias añejas, para transmitir la resonancia micro y macroscópica de la poesía cuando es recitada. Cualquier palabra es capaz de producir un cómo y un para qué de la existencia:

Una sola será mi lucha

Y mi triunfo.

Encontrar la palabra escondida

aquella vez de nuestro pacto secreto

a pocos días de terminar la infancia.

Debes recordar

donde la guardaste.

Debiste pronunciarla siquiera una vez…10

Es ahí donde se ha de buscar la lucha política de la poesía, y no en la alusión directa de una “causa”11. La relación que pone en movimiento la palabra es su política en tanto “acto verbal” para otros y entre otros y, por qué no, por y a partir de otros, en la comunión:

Tú llevas una bandera me han dicho.

Sí.

Tú llevas una bandera

Yo sé

Que la bandera es de un rojo profundo

Toda bandera es un río de sangre12.

No obstante, esta preponderancia del lenguaje, de la relación, por sobre el hablante, no pone a éste último en una posición inicua, accesoria. Se trata, por el contrario, que la relación social vuelva a situar al sujeto en una posición que para sí y para otros es de suma preeminencia:

Ay compañero;

tu rasgada piel de animal quebradizo,

ay hombre, muriendo e inconcluso,

hombre de intentos pétreos,

de prohibidas féculas candeales13.

Hay un Yo en el fundamento de los cuatro poemarios de Stella Díaz Varin, editados entre el 49 y el 92. Un Yo que, sin embargo, no necesariamente es “… la propia persona retorizada…”, de la que habla Lihn. Es el sujeto real producido por relaciones de producción determinadas, esforzándose por lidiar con las exigencias, a veces atroces y crueles, a veces cautivadoras y tiernas, de la existencia.

Es así

Que la vida es en su muerte

Una pura subtancia

Un sereno ocurrir, naturalmente

Un ritual

De poderes ocultos en su origen

Un círculo elemental

Un curioso bullicio

Un germinar muriendo.

Es así

Que estoy viva

Y en cada vida

Se me va la muerte14.

La poesía de Stella Díaz Varin, “La colorina”, establece una relación que suma vida, esperanza, muerte, destino elemental; donde no hay limite absoluto entre naturaleza y cultura (naturalmente un ritual, se ha de leer en el poema arriba citado), ni entre lenguaje y habla, comunión y soledad, alegría y sufrimiento, sino una pulsión que se propaga en uno y otro ámbito, que es en el fondo el mismo ámbito, el de la existencia, donde se escribe, a pesar de que lo que queremos es recitar, como vivimos, a pesar de que lo que queremos es morir.

* * *

NOTAS