Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Cristian Geisse Navarro | Autores |

¿Qué mierda es la poesía?: una lectura a las antologías de Fernando Navarro Geisse

Por El Teólogo

.. .. .. .. ..

La tentación de elevarse a la condición de dios hace que el rabino de Gustav Meyrink fabrique su aterrador Golem; el delirio de posesión justifica los setenta y dos heterónimos de Pessoa; el juego con la otredad, el fantasma de la modernidad, está detrás de los acertijos de Cervantes; el deseo de una escritura que sea efectivamente la “poesía del otro” está detrás de la infinita broma de Juan Luis Martínez; pero, ¿qué explica el afán de desdoblamiento en Fernando Navarro Geisse? Él mismo comprende que no se trata de los heterónimos del portugués, “yo no soy un genio”, declara, consciente de que su actuación fue circunstancial, producto del azar o de la picardía, pero luego la necesidad de enmascaramiento se tornó en una obsesión. Una vez que Navarro Geisse experimentó la máscara ya no se la pudo sacar. Se convirtió en un ventrílocuo, cuyos “dummies” le permitieron escribir poesía después de haberse suicidado como poeta: “Yo me había suicidado poéticamente”. “Nunca más mamita”, había dicho, “soy un poeta fracasado”.

¿Cómo volvió al lecho de la poesía? Un día el profesor Leonidas Lamm, nacido en Vicuña (“ese pueblo garrapatiento”), presa de la nostalgia del exilio, encargó la antología Los hijos suicidas de Gabriela Mistral. Así comenzó todo. “Lo que hicimos con el profesor Lamm no tiene nombre”,  se arrepiente (¿o no?) Navarro. Primero inventaron (con su amigo Álvarez, otro poeta fracasado) a Alfonso Pinto. A Don Leonidas le gustó, a ellos también les gustó, al punto de que sentían que ese poeta ficticio tenía vida propia. Incluso inventaron su carta de despedida. Canallas. Después de Pinto vinieron otros, parecía una adicción. A través de ellos pudo evitar Navarro el riesgo del “ridículo” que es hoy escribir poesía, y darse márgenes de libertad literaria. Él sabe que la poesía ya no se puede escribir como antes, que ya no se pone en juego de la misma manera, que no tiene el mismo sentido, que ya no nos habla de la misma manera. “Los poetas son gente ridícula, ya no asustan a nadie”. Navarro se pregunta: ¿qué diablos es la poesía? “Este falso conocimiento de nosotros mismos”, que ahora, como veremos luego, resulta más falso que nunca. ¿Cuál es la función social de la poesía? ¿Es un tipo de delirio? ¿Es un refugio para la locura (como creía Foucault)? Pero, si decimos que esta forma de expresión está en crisis, la otra pregunta es: ¿en qué consiste esa crisis?

se arrepiente (¿o no?) Navarro. Primero inventaron (con su amigo Álvarez, otro poeta fracasado) a Alfonso Pinto. A Don Leonidas le gustó, a ellos también les gustó, al punto de que sentían que ese poeta ficticio tenía vida propia. Incluso inventaron su carta de despedida. Canallas. Después de Pinto vinieron otros, parecía una adicción. A través de ellos pudo evitar Navarro el riesgo del “ridículo” que es hoy escribir poesía, y darse márgenes de libertad literaria. Él sabe que la poesía ya no se puede escribir como antes, que ya no se pone en juego de la misma manera, que no tiene el mismo sentido, que ya no nos habla de la misma manera. “Los poetas son gente ridícula, ya no asustan a nadie”. Navarro se pregunta: ¿qué diablos es la poesía? “Este falso conocimiento de nosotros mismos”, que ahora, como veremos luego, resulta más falso que nunca. ¿Cuál es la función social de la poesía? ¿Es un tipo de delirio? ¿Es un refugio para la locura (como creía Foucault)? Pero, si decimos que esta forma de expresión está en crisis, la otra pregunta es: ¿en qué consiste esa crisis?

Cuando el profesor Leonidas Lamm se pegó un tiro, antes de que pudiera ver publicado Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, Fernando Navarro Geisse se sintió culpable de su “jugarreta” y en el prólogo de ese volumen realizó una confesión (rasgo tanto cristiano como moderno de nuestra cultura), declarando que, en “verdad”, Pedro Álvarez y él habían inventado a casi todos los poetas de aquella antología: “Los poetas que inventé no son Yo (…) Los voy a sacar del Limbo (…) Somos una banda de malos poetas (…) y vamos a pasear.”

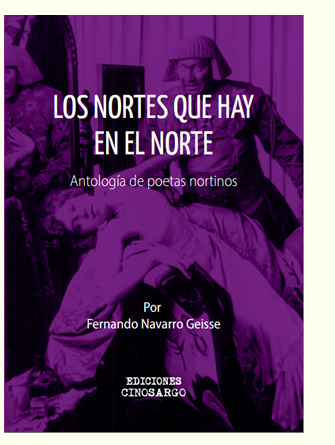

Fernando Navarro Geisse no se decide a enmascararse completamente, intenta borrarse, pero se borra a medias, deja huellas, vuelve sobre ellas, se mete al confesionario, se saca la máscara, se la vuelve a poner, sin darse cuenta de que una vez que te desenmascaras la máscara ya no sirve. Más tarde, en Los nortes que hay en el norte, nos dice: “Quizás este no sea un buen libro… al menos es un libro raro… y hay ciertas personas a las que les gusta leer libros raros.” Se disculpa, luego escucha una voz que lo impreca: “¡Confúndelos!” Lo intenta, miente, se vuelve a arrepentir. Reflexiona sobre la mentira. Parece que no sabe que esta es la era de la representación, o peor, de la conciencia de que todo es representación: todos sabemos que es mentira la mentira. Sabemos que el circo político es mentira. Rousseau ya nos advertía sobre el tema: hay que evitar la representación en todos los ámbitos, en lo político y en lo estético. El anarquismo nos dice lo mismo. La democracia es ideológicamente falsa. Pero seguimos jugando a ella; porque la modernidad sabe que puede jugar a levantar lemas y no respetarlos, y seguir jugando. El problema es cuando se cae el velo. Pero peor problema es cuando se cae el velo y nos apresuramos a levantarlo, a ponerlo en su sitio, para poder seguir mintiéndonos. Los poetas de esta antología tienen vida propia, pero a la vez son girones de carne que Navarro Geisse va dejando caer por el camino, como un leproso.

¿Quiénes son estos tipos?

Lorenzo Alcayaga, obsesionado con Pedro León Gallo (uno de los fundadores del partido Radical), delira con el guión de una película de zombis rodada en medio del desierto. El realizador se sabe a sí mismo poniendo en escena su propio ego, su interés de que lo miren, de que lo nombren, de estar en otras bocas. Hacer algo solamente por la necesidad de que la gente se fije en él, y sentirse satisfecho con eso, no con el resultado, ni con el mensaje. Escrito sin puntos, sin comas, el zombie de Pedro León Gallo experimenta en carne propia el auge y caída de la voluntad revolucionaria, que se diluye en un paisaje siempre igual. Nada cambia: ese es el mensaje de la película. Las voces se pierden en la inmensidad del tiempo, como ecos huachos, como fantasmas extraviados que no asustan a nadie.

Más allá, Miguel Tamblay, canta a Quillagua, el pueblo altiplánico de su infancia, que es el punto más seco de la tierra, donde ya no vive nadie, ni los fantasmas; pero lleva a Quillagua en su interior, un pueblo que se ilumina sólo para la fiesta de San Miguel Arcángel, con bailes chinos, diabladas y tinkus. Aunque, Miguel Tamblay es a la vez una máscara, pues es el seudónimo de un heterónimo. ¿Por qué escribir con seudónimo? Es una  buena pregunta. Es como aceptar que la poesía surge sola, brota sola, espontáneamente, como el agua de un géiser. Y en Tamblay se entiende, porque, en él, ella, la poesía, viene de su formación mágica, que lo hacía una persona distinta a la que los demás veían en él: su poesía es la voz del Ayllu, de la comunidad. De la comunidad fracturada, desaparecida, o de la nostalgia de la comunidad. Jugando con la paranomasia constata: “no mana el mana”, y, usando un metaplasmo, dibuja el paisaje con un neologismo drástico: nortandad.

buena pregunta. Es como aceptar que la poesía surge sola, brota sola, espontáneamente, como el agua de un géiser. Y en Tamblay se entiende, porque, en él, ella, la poesía, viene de su formación mágica, que lo hacía una persona distinta a la que los demás veían en él: su poesía es la voz del Ayllu, de la comunidad. De la comunidad fracturada, desaparecida, o de la nostalgia de la comunidad. Jugando con la paranomasia constata: “no mana el mana”, y, usando un metaplasmo, dibuja el paisaje con un neologismo drástico: nortandad.

Pedro Álvarez, no cree en la poesía, y nosotros no sabemos si creer en Pedro Álvarez, en su existencia. Navarro lo presenta como su mejor amigo, uno que también se suicidó poéticamente, sin embargo, está compilado en la antología, a pesar de haber dicho: “la poesía es fome (…) es un género cómplice del acomodo de clases (…) de las vidas hegemónicas (…) ha estado siempre al servicio de los ricos y los poderosos (…) y que el arte no une, separa”. Eso quizás explica que en Requiem para un pueblo sin nombre se alce una voz ácida, airada por el oprobio colonial: “Por lo menos lo intentaron / y no la sacaron barata esos abusadores de mierda / conchas grandes de su madre”. Esa misma voz se pregunta:“¿Y por qué ya no se come la quinua?, ¿Qué chucha queda en nosotros de lo que ellos comían?”. Nos hicieron mierda, porque aunque lo comido y lo bailado nadie nos lo puede quitar, como dicen, ya no comemos lo que comíamos, ya no bailamos lo que bailábamos, la música que escuchábamos ya nadie sabe dónde quedó, y el lenguaje que hablábamos ya no nos habla: “Yo no puedo hablar por su boca”, dice Álvarez, y tiene toda la razón. No es cierto que pueda venir un Neruda, o cualquier otro, “a hablar por vuestra boca muerta”, porque ya está muerta, y ni el mejor ventrílocuo puede pretender alzar ese muñeco, esa momia.

En Tres poemas, que se puede entender como la segunda entrega de una antología infinita de escritores del norte,aparece un poeta que tiene noventa años pero vive su vida como si tuviese veinte, como si tuviese toda la vida por delante, como si fuese un adolescente; sufre del síndrome de Prístino Gamboa (explica Navarro, afirmándose en dudosas autoridades psiquiátricas), de aquel que no se reconoce en el espejo y que no cree que tiene la edad de aquel hombre que lo mira desde el otro lado. “Ámate / Sobre todas las cosas”, escribe Ignacio Recabarren, amando, al mismo tiempo, a una joven quinceañera, como si fuese su compañera de curso, y despotricando, en Cruento, contra la avaricia y el egoísmo de la humanidad:“…macho y hembra los creó y los maldijo diciéndoles –sean fértiles y proliferen llenando la tierra, sometiéndola y humillándola, y cada ser sin excepción alimentará tu codicia y apetito, y te alzarás siempre sobre ellos, tú y tu familia, siempre sobre ellos sin jamás llegar a estar satisfecho.” En su díscolo comportamiento se aficionó a las peleas de perro, encontrando en ellas el pulso de la muerte y el pulso de la vida, una vida donde, en todo caso, siempre se apuesta al perro equivocado.

El segundo poeta recopilado en este libro por Navarro Geisse es Juan Miguel Godoy (homónimo del hijo suicida de Gabriela Mistral, pero sin que tengan parentesco), el fugitivo, al que su abuela lo comparaba con esos perros cimarrones que a la primera oportunidad se van para el monte y no vuelven nunca más. Godoy siempre está pensando en el viaje, en echarse a andar; lo hizo un par de veces y volvió, hasta que, la última, ya no regresó, dejando como toda huella esos poemas reunidos bajo el título de Hacia el sol. “Un viaje no es un verdadero viaje / si el vagabundo no es devorado / por la noche (…) Estamos todos ahí / viajando para adentro / hacia el sol”. Godoy quiere huir también, presiento, porque nada es igual a lo que fue, siente nostalgia, se percibe en sus letras el pasado como entidad, como referente, como SER (un SER que no lo deja ser). Las imágenes que genera son como aguas fuertes, como esos antiguos retratos de familia retocados, enmarcados con un vidrio ovalado: “Me acuerdo ahora de los viejos con la caña / y me alejo en silencio del socavón negro en el que flotan (…) Todo sigue girando lentamente junto a nosotros / viajando para adentro / hacia el sol”. La realidad es dinámica, y nos devora, la poesía es dinámica y debe estar alerta: “Escúchame, ése día está aquí, ha llegado. Sácate los audífonos”. Jugando el juego de la repetición de tópicos, el viaje continúa, arrastrando los pies por el suelo y los nudillos por la pared: “para seguir viajando hacia el sol / hubo que salir a recoger semillas turbias y espinosas.”

El talibán debajo del puente es Julio Oro, otro que desapareció, que dejó como toda huella de su paso por el mundo (o se le quedó por ahí botado) el cuaderno sucio donde inscribió sus versos. Según Navarro Geisse “sus poemas funcionan como parte de una novela negra que sólo podría solucionar el lector”. El crimen: renunciar a la clase, renunciar al apellido, renunciar a “ser alguien en la vida”, renunciar a tener un nombre. Y ese crimen implica una lucha permanente, el talibán está condenado a ser un guerrero que se enfrenta permanentemente a sí mismo, y eso tiene costos: “dijimos que no íbamos a llorar ∙ que parte del castigo era no llorar ∙” Va dejando onomatopeyas en la página, como el rastro de sangre que deja un herido: snif –echando leña a la hoguera del auto boicot, teniendo en la retina el paradigma de Poe; así dibuja sus poe-más, sabiendo que un día le va a ocurrir el hecho de mayor indignidad: morir con ropa prestada. Pero así es la modalidad guerra, sin piedad: “no sé cuál es el nombre de esta guerra ∙ pero he visto a tantos amigos caer ∙” Cuando la guerra se convierte en una forma de vida (como el gringo que se queda en Saigón jugando a la ruleta rusa después de perder la guerra contra Vietnam) no existe la “normalidad”. Oro escribe: “pienso que nunca ∙volveré a sentirme cómodo en la paz ∙” Y luego se recrimina: “¿por qué pedí tocar fondo de esta manera tan ignominiosa? ∙ ustedes se preguntarán ∙ por qué llegó a las trincheras del Talibán?” Las razones pueden ser innumerables, en su fenomenología, aunque el resultado es el mismo, sólido como un mazo de fierro: “sé que deseé esto ∙ esta degradación ∙ sé que firmé el contrato ∙ con mi uña ensangrentada”. Ese oscuro deseo de bajar en la escala de lo humano, hasta ya no necesitar la escala, porque nunca se va a volver a subir, porque abajo ya no tiene sentido el humanismo, ni todo su Olimpo de artistas, de poetas: “por qué iba a pedir ser un artista”. Podría decirse que Julio Oro escribe biopoesía, porque la escribe con el cuerpo, en el cuerpo, en la existencia desnuda misma, donde sólo la vida es indestructible, y “la muerte es la semilla oscura”. Sin investiduras, desvistiéndose de esas dignidades, ¿qué queda del hombre/mujer, qué queda de la persona humana? Desde acá parece un acto fallido, ese es el infierno de Julio Oro, pensar aun desde el humanismo, aferrado a los últimos escalones de esta, nuestra escala: “pienso en mí ∙ como un ser humano ∙ que desperdició el regalo más hermoso ∙ la más bella oportunidad ∙ un ser humano ∙ como una tentativa ∙ fallida”. Pero es a ese temor, al temor de dejarse caer a lo que le extrae máximo valor estético, planteándolo como acertijo, como desafío, como un reto para la existencia, como el único lugar donde existir vale la pena: “por más que nos esforcemos ∙ ninguno de nosotros ∙ será nunca capaz de descifrar ∙ lo que realmente vemos en el espejo ∙ lo que es verdaderamente importante y poderoso ∙ la extraña belleza de nuestro miedo y nuestra ∙ ferocidad ∙”

Los poetas de esta antología oscura, inventados o no por Fernando Navarro Geisse, han visto el límite, lo han palpado, lo han atravesado. Ya no me acuerdo cual, quién es el que dice (para el caso es lo mismo): “He visto a gente morir de literatura”. Estos prístinos han visto gente morir de literatura, ellos mismos han muerto de literatura, en la literatura, para la literatura. El libro (los libros) constata el agotamiento del Yo, que, como un terminator interno, después de ser vapuleado, vilipendiado, masacrado, se levanta otra vez, se yergue como un enemigo que nos hipnotiza, nos seduce, y nos hace rendirle culto; luego despertamos, nos damos cuenta de sus tretas, que una vez más hemos caído en su trampa, e intentamos elaborar un lenguaje que lo destierre definitivamente. Ese ejercicio es el que hay en este libro, la necesidad de multiplicar las lenguas, de elaborar un habla colectiva que deje atrás la impotencia comunicativa de la mónada. La cosa puede verse así: la poesía es al mismo tiempo la expresión de ese Yo vanidoso, ávido de miradas, y una voz subterránea, prisionera, secuestrada, que trata de referir el horror del encierro, de estar condenada al claustro, al cascaron. Hay en ella una voz que pide auxilio. La poesía leída en clave del Yo es pura impotencia comunicativa, pero transmite un mensaje, un único mensaje encriptado: “¡esto hay que hacerlo explotar”, “¡esto va a explotar!”. La poesía es una bomba de tiempo.

Puedo dar fe de que Fernando Navarro Geisse, con máscara o sin máscara (la máscara nos hace tener la ilusión de desaparecer aunque sigamos existiendo), intenta hacer honor a aquel precepto, intenta escribir con sangre. No tanto con la sangre derramada, aunque también, sino, más bien, con sangre que fluye al interior del libro. Sangre y fuego al interior del libro. Una sangre que, por arterias artificiales, por afecto de transfusiones, quiere ser colectiva.