Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Thomas Harris | Lila Calderón | Autores |

La poética de Thomas Harris en el libro Cipango

El tópico del viaje

Por Lila Calderón

.. .. .. .. ..

Los puntos cardinales se habían perdido

y el vértigo de la velocidad entraba por los ojos,

por los poros,

yo estaba poseído por efectos especiales.

Thomas Harris.

El viaje en la literatura ha sido un tema universal tratado en diarios y memorias que registraron a través de testimonios la búsqueda de un lugar o la migración de una comunidad, tal es el caso de Números y Éxodo, libros históricos del Antiguo Testamento. Los griegos iniciaron el género a partir de los “Periplos” para navegantes donde se detallaban las características de ciertos lugares, sus rutas y la vida de sus habitantes. Con el tiempo nacieron obras como los textos de Ctesias de Cnido Historia de los Persas e Historia de la India (395 a. de C.), que contenían narraciones sobre la India y Etiopía. Luego, el historiador Agatárquides de Cnido (siglo II a. de C.), escribió Sobre el Mar Eritreo, narración donde describe lugares, gentes y costumbres. Plinio el viejo, en su Historia Natural (23-79) fue el primero en dar noticias de hombres con cabeza de perro, o con un solo ojo en la frente, cara plana y sin nariz, y se constituyó en la fuente de la imaginería europea. Más tarde, Marco Polo sorprende con sus relatos fabulosos de Il Milione (1298). En el transcurso del tiempo, el tema del viaje adoptó diversas características en la literatura occidental y se desarrolló a modo de viaje territorial o espiritual, como ocurre en La Odisea (siglo IX a. de C.), de Homero; La Divina Comedia (1304-1321), de Dante o Siddartha (1922), de Herman Hesse, y cuyo sentido puede implicar para el protagonista la búsqueda de una verdad o de un lugar externo o interno que es el fin de la travesía. También son importantes las obras de Juan de Mandeville, Libro de las maravillas del mundo y el viaje de la Tierra Santa de Jerusalén y de todas las provincias y ciudades de las Indias y de todos los hombres monstruos que hay en el mundo, con otras cosas admirables (Valencia, 1521); los textos de Sir Richard Burton, quien a fines del Siglo XIX, escribió alrededor de cuarenta diarios de sus viajes por Asia, y Sir Walter Raleigh, que es un referente en el tema con The Discoverie of the Large, Rich, and Beatiful Empire of Guiana, with a relacion of the Grat and Golden Citie of manoa, which the Spaniards call El Dorado and the Provinces of Emeria, Arromaia, Amapia and other Countries, with their Rivers adjoyning (Londres, 1596) donde se describe América. Otras obras que abordan el motivo del viaje en la literatura (viajes reales o imaginarios) son: Veinte mil leguas de viaje submarino (1870), de Julio Verne; Encuentro con hombres notables (1932), de G.I. Gurdjieff; Ecuador: diario de viaje (1929) y Un bárbaro en Asia (1933), ambos de Henry Michaux; La ciudad perdida de los Incas (1948), de Hiram Bingham; Los pasos perdidos (1953), de Alejo Carpentier; En el camino (1957) y El viajero solitario (1959), de Jack Kerouac; Las ciudades invisibles (1972), de Italo Calvino, y Vigilia del Almirante (1992), de Augusto Roa Bastos, entre otras grandes obras —que omitimos para evitar extendernos—, donde el viaje ha permitido vincular creativamente tiempos, espacio, voces y escritura.

La crónica, por otra parte, toma su nombre del latín cronos, “tiempo”, y es una forma medieval de historiografía que consiste en cubrir un conjunto de acontecimientos durante un periodo histórico, en orden cronológico. A partir del siglo XVI, la crónica ha dado cuerpo a narraciones como las crónicas de Indias que exponen las realidades vividas en torno al descubrimiento y la conquista, y son los primeros textos que registran la historiografía y la narrativa ficcional escrita en América, entre los que se encuentran: el Diario de a bordo, de Cristóbal Colón; Relación de Indias (1496), de Fray Ramón Pané; la obra de Pedro Mártir de Anglería, que en su Historia del Nuevo Mundo y Décadas (1494-1510) escribe sobre una América que da existencia a las sirenas, arpías, indias y amazonas al interior de una geografía fantástica. Textos importantes en la línea del viaje para explorar reconocer y documentar son: Mundus Novus (1503), de Américo Vespucio; Relación del primer viaje alrededor del mundo (1522), la obra de Antonio de Pigafetta; Naufragios y comentarios (1542), de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. En todos estos textos se consuma el tema del viaje que aporta a quien lo experimenta y lo registra una revelación o un desengaño, que posteriormente conformará el imaginario social que nutre la memoria colectiva del sujeto americano.

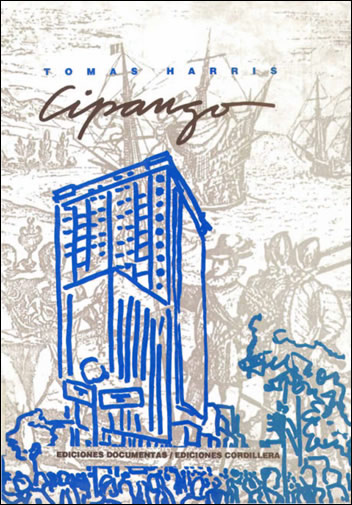

Cipango de Tomás Harris, es una obra compuesta por cinco libros: Zonas de peligro y La forma de los muros, (1985), Diario de navegación (1986), El último viaje (1987) y Cipango (1992), donde el tema del viaje es una constante que marca la ruta por diversos espacios. Así encontramos en Zonas de peligro, un hablante que en los años ochenta recorre la ciudad de Concepción en un rito exploratorio —donde el viaje es tanto exterior como interior— y va siguiendo los rastros de sangre y musgo genésico que le deja la vida entre nieblas, lluvia, alcohol, y a veces algo de amor para espantar a la muerte en algún lugar de la calle Orompello. En La forma de los muros,el hablante inicia un recorrido por la historia leyendo en los muros los horrores que allí se han grabado, dando cuenta de la degradación de los cuerpos torturados que quedaron impresos como en una película, evocando su padecer colectivo, capa sobre capa, formas esperpénticas reaparecen como en un aquelarre de Goya. Más tarde, en el Hotel King afloran esos fantasmas que son también los suyos. El viaje termina en el poema “Baldío”, donde finaliza la historia y las imágenes se repiten como en un cine rotativo, a la espera de la caída del agua que devuelva el mito o el sueño otra vez a la tierra. En Diario de navegación el hablante se desplaza por las “urbes del sur” donde reconoce el estatuto ficcional de cuanto ve, y, como una forma de rechazo, da cuenta de que todo es parte de un simulacro, una película como pudo haber sido la de Colón cuando veía brillar el oro entre las avecitas mansas y las hojas de palma, una obra de teatro con una tragedia como la de Edipo que transcurre en Tebas, así duda, mientras se oye el ulular de las sirenas que anuncia la muerte y el cielo truena sobrepoblado por bandadas de helicópteros. Y al final, el viaje se cierra con “Calle última” desde el Yugo Bar, donde el hablante ve, como cada día, el paso de la carroza de pompas fúnebres que avanza por la calle Prat hacia el Cementerio General. Por su parte, en El último viaje el hablante asume la voz del Almirante para evidenciar el dolor de sentirse “Virrey de la Nada”, y poner en duda la validez de su misión, así se rebela y da cuenta del error dejando que se oigan también otras voces a modo de lamento. El viaje se da a través de un recorrido por diversos espacios y tiempos, así, calles de Concepción y rutas colombinas se pliegan y funden en el tono de la crónica poética hasta llegar al último poema que cierra el viaje: “Finis terrae” donde el hablante se expresa a modo de confesión ante el Reverendo Padre y lamenta el estado degradante en que se encuentra “ahora que los navíos son innavegables” y reflexiona acerca de todo cuanto ocurrirá a partir de su muerte, cuando su cuerpo travestido baje por calle Prat hacia el vacío. En el libro Cipango, el hablante inicia la narración de la travesía que lo ha situado allí, la llegada a las costas de Cipango, su viaje en el Demeter con las cajas de arcilla que contienen la tierra de sus antepasados, Cathay, su encuentro con el Can, el delirio, la duda, las tardes en el Yugo Bar de Concepción, el éxodo de las putasde Orompello, los espejismos de la fosa común donde desembocan los cuerpos y los sueños, las perlas, el oro y las máscaras ancestrales que no figuraban en las pinturas de los mapamundis. El viaje se cierra con el poema “Poiesis de la vida mejor”, al interior del Yugo Bar, donde las mariposas nocturnas negras mueren atraídas por el polvo de oro de la luz de los tubos, quizás neones o reflectores que le permiten abandonar la escena tras un túnel dorado y fulgurante como una alcantarilla. Cipango construye un mundo original que permite al lector viajar de un punto a otro sobre el mapa que se abre ante sus ojos, donde los poemas son rutas que se iluminan para dar pistas sobre el camino a seguir, y continuidad a las escenas que de cuando en cuando se fragmentan para insertar en la pieza que falta una nueva visión de lo hallado. Rafael Núñez Ramos dice en su libro La Poesía, que: “La originalidad como conocimiento de lo posible que hay en cada uno no es un sentimiento de individualidad, sino de comunidad o humanidad, pues no cabe duda de que en el cúmulo de posibilidades que constituye el origen, no se encuentra ya un individuo particular, sino la especie, no un hombre concreto, sino el hombre, todos los hombres (todas las posibilidades); en la experiencia original, el hombre se eleva al nivel de la especie, y así la poesía une la novedad y unicidad del acontecimiento, con lo general, arquetípico y ejemplar que se presenta a la experiencia”.

Construir un viaje que justificase la búsqueda del sentido de la existencia en los abismos de la memoria, donde laten las voces de aquellos que vivieron la travesía original —en el mismo espacio que se habita hoy— para expresar finalmente que la gesta consiste en contemplar y narrar la génesis de su propia historia, es la motivación que ha gatillado el zarpar de la nave del poeta Tomás Harris para navegar en medio de la tempestad hacia los mares de Cipango. Y es a partir de entonces cuando se produce la transformación de un espacio que entre sus capas deja traslucir épocas y personajes que cohabitan en medio del colapso y del oleaje, en un continente híbrido que sólo es posible leer desde la transtextualidad, develando con ello una civilización que va y viene sobre sus propias huellas para encontrar el camino, donde las maravillas del hallazgo o del encuentro son reales en tanto se escriben, cobran cuerpo, imagen y nombre. El tema del viaje y de la travesía en pos de un objeto o un lugar es una constante en la obra poética de Tomás Harris, quien recurre a la naturaleza histórica de ciertos hitos que marcaron el descubrimiento de América para montar su propuesta literaria, donde articula un poeta cronista cuyo destino es ir tras la recuperación de los aspectos conflictivos del suceso para contrastarlos con la aventura personal, que es el viaje interior. Allí confronta su visión del encuentro con el otro, que es también consigo mismo —y la colectividad con la cual comparte esta empresa que se va desgastando continuamente— y motiva la reflexión. Así, en una poética que retoma los diarios de navegación, cartas, crónicas y relaciones, describe cuanto ve y se incluye en el reconocimiento del territorio personal poblado de fantasmas e irradiaciones de la imaginería cultural europea, con el consiguiente cruce de civilizaciones y el hallazgo de piezas arqueológicas, que parecieran flotar sobre él como espectros de una sociedad de confusas raíces y que no tiene cómo definir. De esta manera nos acercamos al reconocimiento del instante en que podemos experimentar cómo se producen dos situaciones que se contrastan mutuamente con respecto a la llegada a un lugar, y el posterior encuentro con “el otro”. En Colón, hay una visión deslumbrante y festiva como leemos en el Diario de su primer viaje y que corresponde al día 14 de octubre: “En amaneciendo mandé aderezar el batel de la nao y las barcas de las carabelas (…) para ver las poblaciones, y vide luego dos o tres, y la gente que venían todos a la playa llamándonos y dando gracias a Dios. Los unos nos traían agua; otros otras cosas de comer; otros, cuando veían que yo no curaba de ir a tierra, se echaban a la mar nadando y venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Y vino uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban todos hombres y mujeres: Venid a ver los hombres que vinieron del cielo; traedles de comer y de beber. Vinieron muchos y muchas mujeres, cada uno con algo, dando gracias a Dios, echándose al suelo, y levantaban las manos al cielo, y después a voces nos llamaban que fuésemos a tierra (…) Y para ver todo esto me moví esta mañana, porque supiese dar de todo relación a Vuestras Altezas y también a dónde pudiera hacer fortaleza”. Por su parte, la autotextualidad del hablante de Cipango, que de cuando en cuando recupera pasajes, senderos y puentes de su transitar, lo hace volver sobre sí mismo para repetir un parlamento en otro texto y poner en duda lo que ha dicho. De tal modo, da la impresión de ir recuperando en cada viaje visiones de diversos acontecimientos de historias reales o de ficción para insertarlos como parte de su experiencia y proponer a quien participa de este mundo que no hay un tiempo posible para obstaculizar su desplazamiento: “Al rayar el alba los primeros neones/ lumínicos verdes dorados ultramarinos/ travestían la nao que parecía puta/ macho de tanta pedrería, oro falso,/ lo último que le vimos fue la popa/ que se meneaba hundiéndose a la fuerza (…) Lo que ellos vieron fue más o menos esto,/ que pocos sobrevivieron para narrarlo y/ menos/ conservaron el juicio: estábamos/ en Tebas, capital principal de una urbe/ suramericana”. (“Mar de la muerte roja”, Pág. 81). El Almirante ve hundirse la nave cargada de metal y pedrerías y poco después se encuentra en Tebas, ciudad sudamericana, donde el horror se instala y sus hombres pierden el juicio. Luego, vemos en otro texto que: “Había muchas estatuas en figura de mujeres,/ y muchas cabezas en manera de caratona,/ muy bien labradas,/ no sabíamos si eso tenían por hermosura o/ adoraban en ellas,/ había perros que jamás ladraron,/ nosotros teníamos la peste del miedo,/ ahí podía morir el último de nosotros;/ estábamos en Tebas,/ una isla toda solitaria,/ nos rodeaba una ciudad hecha de carne,/ los edificios latían,/ los habitantes lloraban de hambre,/ apilaban los cadáveres en las calles:/ miramos hacia los últimos pisos, supuraban/ pestilencia ñache o semen las ventanas./ Las vitrinas inmensas cubrían el panorama”. (“Museo de cera”, Pág. 95). El miedo sale al encuentro. Hay hambre, hay muerte en las calles pero las vitrinas están allí, altas como murallas para ocultar el horror que permite sentir el latido de los edificios, como si fueran monstruos heridos desangrándose hacia el vacío. La referencia de Harris en el verso “había perros que jamás ladraron”, alude al Almirante en su texto del domingo 28 de octubre, cuando dice: “Saltó el Almirante en la barca y fue a tierra, y llegó a dos casas que creyó ser de pescadores y que con temor se huyeron, en una de las cuales halló un perro que nunca ladró”. Posteriormente, escribe el martes 6 de noviembre que: “bestias de cuatro pies no vieron, salvo perros que no ladraban”.

La angustia que se manifiesta en Cipango recorre los cinco libros, a pesar de la propuesta paródica que instala. Podemos descubrirlo y sentirlo en la atmósfera mientras el hablante va cambiando el decorado y el retrato ancestral que se persigue migra de rostro en rostro para encontrar en el espejo, dramáticamente, la imagen de sí mismo enfrentando otra vez las dudas iniciales ante la conciencia de la propia alteridad: “Ante nosotros, las ciudades eran el teatro del dolor;/ eran esos pueblos malditos: hombres hembras y niños/ hallan los terrestres alimentos/ en las bolsas de nylon negras: los ojos/ buscan puntos de fuga en el vacío; las caparazones/ de los autos muertos nos cobijaban,/ como úteros/ estas formas de involución les tuercen nuestro/ cerebro corroído”. (“Las islas de arena”, Pág. 77). El dolor aparece sin máscaras para remover las heridas de un cuerpo monstruoso que aflora desde el mar, la tierra o el cielo, confundiendo la rosa de los vientos, los senderos del portulano y la apariencia de las estrellas que alguna vez fueron confiables. Un cuerpo que congrega a todos los sacrificados del pasado de América, un cuerpo en movimiento que trasciende el espacio y deja en evidencia su inestabilidad —a la manera de una película expresionista donde todo parece resbalar bajo el contraste feroz activado por esas luces que atacan desde diversos flancos a un personaje que deambula diagonalmente sobre el plano, tras su sombra que ha llegado primero—, un monstruo torturado que vaga entre la niebla, y cuya piel cae a pedazos dejando en el camino los indicios de su larga agonía.

Cristóbal Colón, por su parte —una vez que la meta se ha cumplido—, escribe a los Reyes una carta en la que da cuenta de las bonanzas de las islas descubiertas en su primer viaje, Harris en cambio, asume la voz de Marco Polo en su encuentro con el Can para plantear la paradoja de la empresa —cuyo destino era duplicar ese objetivo—, y que ahora aparece como un engaño. Colón dice en su carta del 15 de febrero de 1493: “Pueden ver Sus Altezas que yo les daré oro cuanto hubieren menester, con muy poquita ayuda que Sus Altezas me darán; ahora, especiería y algodón cuanto Sus Altezas mandarán (…) y esclavos cuantos mandarán cargar, y serán de los idólatras; y creo haber hallado ruibarbo y canela, y otras mil cosas de sustancia hallaré”. El cronista de Cipango, en cambio, expresa ante la decepción: "Pero dije cosas como éstas que ahora repito para mí,/ en este gran silencio,/ dije que el lugar sin límites estaba dentro de mi cráneo,/ que afuera el mundo era un cubo,/ un puto cubo,/ antes yo creía que el mundo era una esfera,/ una perfecta, ventral y podrida esfera;/ pero no,/ para demostrarlo dibujé con mis manos en el aire,/ frondosos universos,/ fluorescentes espejismos(…) dibujé;/ pero no tenía axiomas, ni mónadas, ni dialéctica,/ sólo fulgores; por eso tracé recuerdos (…) sobre todo engañé o creí engañar,/ mis palabras eran oropel, pedrerías, oro falso/ por el aire (…) hablé de un mendigo de Cipango, Marco,/ Marco porque había venido allende el mar”. (“Discurso de Marco frente al Can”, Pág. 225). Constatamos que para Colón es necesario dar cuenta de lo hallado y lograr credibilidad para obtener una buena respuesta de los Reyes. Es decir, la empresa debe continuar, habrá prosperidad futura, oro, tierras, especiería, esclavos idólatras para lograr su conversión. Cabe recordar que esta carta tenía un conjunto de lectores concretos entre los que se contaban los monarcas, Luis de Santángel y los otros banqueros y financieros que “quedaban así satisfechos: para unos el signo económico (el oro) y para otros el signo espiritual (la evangelización)”.[1] El viaje ha dado sus frutos y esta carta confirma con su palabra que un gran tesoro se abre ante sus ojos y gracias a los cuales podrá describir cuanto ve en las nuevas tierras. No es el caso del hablante de Cipango, quien expresa su horror al descubrir que este mundo no es el que buscaba. Ni está en una esfera ni existe y debe construirlo frente a otro —que puede ser el Can, así como él puede ser Marco Polo—, y la tarea es ahora situar ese mundo en algún lugar, en un universo espectral a modo de dibujo, mímica, palabras que para el otro no tienen significado y son como la falsa pedrería del error y el engaño. La semejanza de los discursos reside en el tono de la carta colombina que Harris instala sobre el soporte de la crónica de la conquista, pero las diferencias en cuanto al contenido de los mensajes es clave. La poesía, dice Núñez Ramos, opera como juego que, “participa doblemente de la condición de ficción; en primer lugar, porque todo juego lo es en alguna medida, ya que implica un universo cerrado, convencional, y en algunos aspectos imaginario; en segundo lugar, porque como la literatura toda, pertenece a la clase de juegos que Callois llama de mimicry (imitación), que consisten en convertirse uno mismo en un personaje ilusorio, y comportarse como tal, en los que se juega a creer, a hacerse creer o a hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo”.[2] El aventurero cronista entonces, toma a veces la voz del Almirante, la tripulación o una suerte de oráculo que habla desde un tiempo indefinido para asistir a la proyección del continente que será o que pudo ser. Desde allí narra cuanto percibe ante el asombro de encontrarse sometido al azar, al deber de la escritura y al dar cuenta de la naturaleza de un continente al que no pertenece y del cual es, sin embargo un pasajero en tránsito. ¿Y el destino? ¿Hay destino? ¿Es la meta la constatación del error o la propia travesía donde los riesgos están latentes y las armas aún disparan hacia el presente? ¿Y el enemigo? ¿Hay enemigo?: “Me cosieron la boca y los ojos/ me inocularon coca cola por las venas/ todo transcurre en una película mexicana/ wat is your name me preguntó alguien/ desde ninguna parte/ ahora ya no puedo seguir hablando por todos/ ustedes se esfumaron tras ese halo de luz (…) ¿sugar mister? Me preguntan ocultos/ por la radio tocaban un corrido/ perros ladraban/ la música se me emplasta en los oídos/ por ahí puedo sentir bien/ por acá no/ el corrido comienza a arderme en los oídos/ los hombres sacan pistolas/ a mí me trataron como a todo prisionero de guerra/ olvidando los tratados y la piedad (…) la sangre me chispeaba en las venas/ (me habían inoculado coca cola)/ el pasillo se hacía verde azul dorado tras la venda/ todo iba siendo brillo y color y ardor/ I HAVE THE POWER”. (“Mar del dolorido sentir”, Pág. 85). En los textos de Cipango aparecen continuamente expuestos los sistemas represivos y de tortura usados durante la dictadura militar chilena contra sus opositores, prácticas que fueron recurrentes por un amplio periodo, especialmente entre los años 1973-1985, y cuyas fórmulas de pesadilla circulaban de boca en boca, como un rumor que permitía propagar el miedo y desmotivar el circuito de la resistencia. Los métodos de tortura más conocidos tenían su referente en el modo operativo de la GESTAPO en la Alemania Nazi, y en las dictaduras latinoamericanas, fundamentalmente la de Brasil (1964-1985), ambas basadas en la crueldad, el miedo y la destrucción progresiva de la víctima —cuerpo y mente—, en un ritual oscuro destinado a conseguir la confesión y la delación de sus camaradas-compañeros-cómplices-colaboradores y/o adyuvantes mágicos: “El horror te inventa el Hotel King el/ baldío de Orompello te inventa una cárcel/ oculta al otro extremo de La Concepción/ la vida y la muerte lo mismo en/ cada Zona de Peligro (hacían apuestas/ sobre quién de una cuchillada abría/ al hombre de por medio o le cortaba la/ cabeza de un piquete o le descubría/ las entrañas) (…) el horror te inventa el horror no/ se inventa rojo a rojo sangre a semáforo/ a cuerpo a cuerpo rasgado desflorado hasta la/ muerte acá al Sureste de La Concepción/ del Imperio de este baldío donde no se/ pone el sol una larga y angosta faja/ de muerte sin oasis para detenerse a respirar”. (“Zonas de peligro”, Pág. 49). El ocultamiento o destrucción de los cuerpos para negar los excesos tuvo un sello característico en los casos de Chile y Argentina. Así pudimos observar la inquietante paradoja en el comportamiento de las Fuerzas Armadas de algunos países latinoamericanos, que pactaron acuerdos entre ellos para hacer desaparecer “cuerpos” en operaciones conjuntas, en cuyo caso las fronteras y digresiones territoriales dejaban de tener importancia. Por otro lado, la civilidad no sólo presentía la indefensión sino que la vivía como parte de un acto trágico que bien podría situarlos en Tebas: “Lo que ellos vieron fue más o menos esto,/ que pocos sobrevivieron para narrarlo y/ menos conservaron el juicio: estábamos/ en Tebas, capital principal de una urbe/ suramericana (…) entre estas ausencias presentes, se/ nos fueron confundiendo los hechos en/ la mente, Almirante (…) Estábamos en Tebas: los cuerpos/ no tenían ojos”. La alusión al desenlace trágico de Edipo Rey, quien se arranca los ojos al descubrir el error en que ha incurrido por obra del destino, es clara al decir que los cuerpos no tenían ojos, y podemos leer también quizás un velado autocastigo para esa sociedad de ánimas ciegas que se negaron a ver lo que ocurrió. Luego, el cronista retoma el miedo a la muerte que ha invadido todo: “Nosotros teníamos la peste del miedo,/ ahí podía morir el último de nosotros;/ estábamos en Tebas”. (“Museo de cera”, Pág. 95).

La violencia y crudeza de ciertas escenas que recorren los cinco libros de Cipango responden a la realidad de lo ocurrido entonces en Chile y que, extrapolado a la realidad universal produce imágenes que postulan una crueldad inherente al Poder cuando éste lucha por mantenerse. Está en las permanentes guerras e invasiones, en las torturas medievales de la inquisición, en la quema de brujas o el empalamiento masivo de enemigos, entre otros métodos, sustentados por doctrinas, dictámenes y leyes que aseguran la continuidad de un sistema. Lo incomprensible de la conducta humana a través de la historia —en esta suerte de apremios a sí misma—, la falta de piedad, el absurdo que la corroe y que el cronista pone en cuestión en estos textos, muestran cómo en nombre de una religión, una idea, un objeto, un deseo o una meta, entran en función una gama de sofisticadas torturas con las cuales amedrentar, derruir física y psicológicamente al enemigo y vencerlo para obtener la satisfacción de comprobar la magnificencia del Poder (humano) que se asume o representa, ya venga en línea directa gracias a una genealogía real o dictaminada desde la metafísica divina. “Como si viera el oro;/ Pero oro no había,/ Noche había, muchas noches (…) Sobre la tierra,/ El polvo,/ El humo,/ La sombra/ Nada;/ Así, yendo como un perro, llegó a los límites de la/ Ciudad, brumosos;/ En una punta de tierra halló dos maderos muy/ Grandes,/ Uno más largo que el otro,/ Y el uno sobre el otro hechos una cruz:/ -Di lo que deseas –dijo una voz en off./ -Maese, sólo deseo tu Poder”. (“Mar del deseo”, Pág. 151). Los textos de Cipango muestran un cruce de sucesos que insertan elementos distanciados entre siglos y culturas al sintetizar el gesto y la actitud que muestran vencedores y vencidos al ser sometidos a una situación similar, y que es la que de alguna manera el cronista vivió como natural de Chile, en la ciudad de Concepción durante largos años, y como explorador de la literatura —donde la realidad va inscribiendo sus sentencias a través de la ficcionalización de la historia, en todas las formas que adquiere la creación literaria. Así, al describir estos hechos, Harris realiza una fusión entre los enfrentamientos de los conquistadores de la misión colombina, versus los habitantes de las tierras nuevas, con los “falsos enfrentamientos” chilenos entre los defensores del régimen y la militancia opositora. El recurso de la puesta en escena fue muy usado por los grupos militares de inteligencia de la época, que abusaron hasta el exceso de esa singular performance que los llevaba a preparar acciones cinematográficas con extras y efectos especiales para luego dar noticia ante la opinión pública —a través de la prensa controlada por la dictadura—, de las continuas escaramuzas a las cuales eran llevados por la resistencia, que operaba desde la clandestinidad y que valientemente ellos habían sabido aplacar y reducir. Posteriormente fue comprobado que los “enemigos” habían participado del combate ya muertos y habían sido dejados y ubicados allí por los furgones del aparataje de inteligencia —que también llevaba todo lo necesario para iluminar y fotografiar la locación—; patéticamente, esos cuerpos —organizados como figuras de un museo de cera— habían puesto en peligro la seguridad interior del Estado, desde sus arriesgados puestos de combate en las ventanas y los techos de las casas de seguridad donde planificaban sus acciones de resistencia. Por otra parte, la referencia a México en “Mar del dolorido sentir”, a través del corrido que el torturado escucha por la radio mientras le inyectan Coca-Cola, remite al rol social que éste cumplía al propagar, al modo de una crónica oral, la circulación masiva de acontecimientos, accidentes y tragedias que conmovían al pueblo. Así leemos en “El descarrilamiento de Temamatla”: “Escuchen, señores, esta triste historia/ Que traigo en el pensamiento,/ De lo que hace poco pasó en Temamatla/ Con el descarrilamiento. //El corazón se entristece/ Tan sólo al considerar/ Que muchos quedan sin padres/ En este mundo a llorar.// El jueves 28 del mes de febrero/ Del año 95,/ Todos en Ameca para la estación/ Iban con gran regocijo. //Eran las once del día/ Y luego, al momento,/ Silbó la locomotora/ Y se puso en movimiento.// Diez coches jalaba la locomotora/ Número cincuenta y cuatro,/ Y su maquinista era un extranjero,/ Causa de tanto quebranto.// En los coches de tercera/ Venían con mucho contento;/ Pues nadie podía advertir/ Que era el último momento. (…) Cuando al llegar a Tenango,/ Kilómetro treinta y dos,/ El tren salió de la vía (…) Cuatrocientos cinco eran los heridos/ Que allí fueron auxiliados,/ Y setenta y dos toditos los muertos,/ Que quedaron destrozados.// La sociedad alarmada/ Asegura con firmeza/ Que de esta horrible hecatombe/ Tiene la culpa la empresa”.[3] El corrido mexicano como forma musical cobró gran importancia durante la Revolución Mexicana para exponer la valentía de personajes o grupos admirados por el pueblo, tal es el caso de Francisco Madero, Emiliano Zapata o Francisco Villa, entre otros. En la actualidad mantiene su vigencia para narrar las desventuras de hombres anónimos que mueren al ser descubiertos por la policía mientras intentan traspasar la frontera hacia los Estados Unidos. El dolor por la vulnerabilidad que afecta a los personajes en sus acciones desesperadas por conseguir la meta, delata un conflicto social que involucra la justicia, la opresión y la corrupción: “Todo transcurre en una película mexicana/ wat is your name me preguntó alguien”. En “Mar del dolorido sentir”, vemos cómo se alude directamente al problema con la utilización de la voz inglesa expresada por el sujeto que dirige el interrogatorio.

El cronista de Cipango deambula en la semioscuridad de la noche donde recibe los destellos de alguna constelación que a veces titila desde el letrero de un falso cielo y debe sospechar de la profusión de espejismos que lo acosan, esto lo obliga a detenerse en callejones sin salida, vagar para reencontrar el camino, la frase, la idea, la letanía del rumor o del grito superpuesto a su discurso en el rotar del tiempo y el espacio hasta incorporarse por fusión a un palimpsesto que lo hace relativizar el futuro, el pasado y el presente desde el que vislumbra el error histórico en el que se basa la construcción de un mundo que lo ha situado allí por inercia, entonces dice: “Navegó su camino al Oueste salvaje/ noche y día cincuenta y cien leguas/ la mar llana y siempre buena/ quedaban atrás las mujeres el oro que traía/ pintado en la carta de su imaginación/ toda la noche oyeron cantar pájaros/ sugar mister le decían los otros por ahí ocultos/ él releía para atrás los días y prefería hacerlo como/ si hubiera muerto”. (“Mar de la ceniza”, Pág. 99). Vemos aquí un poema que dialoga con el texto de Colón correspondiente al 16 de septiembre: “Navegó aquel día y la noche a su camino al Oueste. Andarían treinta y nueve leguas, pero no contó sino treinta y seis. Tuvo aquel día algunos nublados, lloviznó (…) siempre de allí adelante hallaron aires temperantísimos, que era placer grande el gusto de las mañanas, que no faltaba sino oír ruiseñores, según le parecía, que se había desapegado de tierra, por lo cual todos juzgaban que estaba cerca de alguna isla; pero no de tierra firme”. El contraste entre ambos textos está dado por la decepción del hablante de Cipango y el clima hostil que vive, en un tiempo donde hay otros, quizás delatores “por ahí ocultos” y sus objetivos “el oro de su imaginación” ha quedado atrás, cuando la vida aún tenía sentido. Para Colón, en cambio, el aire temperado trae el canto de los ruiseñores que abren las cortinas del sueño donde se realiza su objetivo, aquel que da sentido a su Misión. Diversas formas de rebelión se observan en la actitud del hablante de Cipango cuando decide atacar a sus fantasmas al constatar que con él hay otros, quizás sombras —o cuerpos que de algún modo las proyectan—, formas que se camuflan en cuanto lugar lo permita sin dar razones acerca de dónde vienen ni qué pretenden. La ira por la confusión que proponen lo lleva a enfrentarlos para delatar la ficción y oponer resistencia a esas visiones desde un espacio virtual en una especie de juego macabro. Al decir de Núñez Ramos: “Algunas de las más difundidas caracterizaciones de lo poético (“consagración del instante”, retorno al origen”, “unidad con el mundo”, “autenticidad”) han de ser explicadas por su condición de juego, es decir, afectan a la poesía no en su contenido o en su modo de ser propio, sino en la disposición lúdica con que se produce o consume (que promueve). La función antropológica, esto es, la seriedad secreta de la poesía, le viene de su condición de juego”. La dicotomía del hablante se hace notar como un cronista que está dentro y fuera, que conforma la paradoja de la voz autorizada por el Poder, su mensajero, y la voz marginal que narra desde la opacidad para burlar al Imperio y a la Ideología de la Representación. Por ello confluyen aquí, en estas relaciones, lenguajes y medios que ruedan hacia sus destinatarios con la densidad de una revelación pesimista una vez que se ha descubierto el simulacro: "Alguien revolvía los huesos en la fosa común,/ la fosa común era alumbrada por la luz plana,/ equinoccial,/ de los reflectores;/ desde una sala de proyecciones del Otro Mundo/ nos pasaron una película del miedo,/ lúgubre,/ puro Hammer Films,/ como un tren fantasma, así tan falsa”. (“Fenomenología del descenso”, Pág. 214). Una gran diferencia encontramos entre el sentimiento doloroso del hablante de Cipango al descubrir el simulacro de las proyecciones, y el discurso del Almirante: “díjole (…) que él daría cuanto oro quisiese, y de ello diz que le daba razón, y en especial que lo había en Cipango (…) El rey comió en la carabela con el Almirante, y después salió con él en tierra, donde hizo al Almirante mucha honra y le dio colación de dos o tres maneras (…) donde lo llevó a ver unas verduras de árboles junto a las casas, y andaban con él bien mil personas, todos desnudos”. Así vemos la alegría de Colón, que ha compartido un almuerzo en la “nao” con el Rey de un nuevo lugar que ha hallado en su ruta y que le llevará a encontrar todo el oro que hay en Cipango. En Cipango, eso ha creído oír el Almirante y sobre eso escribe en su diario del primer viaje el 26 de diciembre de 1492. Toda comunicación pareciera establecerse telepáticamente con los naturales que, momentos antes han intercambiado cascabeles por oro. Y le proveerán de mucho más. El hablante de Harris ve ante sus ojos la parodia de una película de aventuras, Colón vive dentro del sueño la aventura que le proyectan sus ojos. Existe el viaje, hay un punto de partida, un registro donde el cronista deja en evidencia lo confuso de los sucesos que narra, quizás porque han sido recogidos desde las miradas de los otros que rebotan la información —o de sí mismo— para instalar una puesta en abismo donde pueden reconocerse aún los decorados de la ideología renacentista vigente, sustentada, reafirmada y legitimada universalmente por el poder de la imagen. Una imagen que hoy se hace ver entre neones como una manifestación consagrada al Mercado por el lenguaje de la publicidad, estructurada con elementos retóricos que estaban también en la intención de las crónicas originales para persuadir al destinatario e inducirlo a materializar la respuesta que se deseaba obtener. Esta crítica puede verse en la representación icónica que puebla las escenas de los cinco libros de Cipango, donde las imágenes se despliegan en todos los soportes posibles: vidrios, pantallas, charcos de agua, falso cielo, pinturas, muros, fotografías, postales, holografías, videos y escenas virtuales. El navegante-cronista narra ahora desde el mundo del brillo y las texturas, del volumen y las sombras, de las alucinaciones de la virtualidad, ya detectadas las fronteras del espejo de la realidad para aludir a la publicidad y a la propaganda ideológica-religiosa que subyace a la misión evangelizadora de la conquista para decir: "Yo fui quien pintó los peces rojos/ en las puertas de las casas de Cipango;/ pero no los pinté con sangre de cordero,/ como Dios manda, /sino con esmalte sintético/ para darles todo el fasto de lo falso". (“Confesiones más o menos espontáneas”, Pág. 235).

Cipango expone el equívoco de Colón; que navegando hacia occidente, quiso llegar al oriente, y se encontró con otras tierras y sin embargo no lo supo. Él quería ir a Cipango y Cathay, a la China y Japón. Y narró la travesía. La historia de América se escribe a partir de estos textos cuyo camino abrieron los cronistas. El desengaño acecha y ataca desde distintos flancos, hay hambre, sed, duda, ansias, intentos de motines, la meta está desvaneciéndose y parece alejarse cada vez más de la razón. Algo cercano a la locura hace que las relaciones comiencen a degradarse para propiciar la imagen obsesiva de encontrarse situado en un “no lugar”, ese espacio cambiante, de tránsito permanente que urge al movimiento, un lugar de paso y poco grato, pensado así para ser continuamente desocupado por los pasajeros en tránsito que circulan por la sociedad actual, al decir del antropólogo Marc Augé: “Los no-lugares son tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de ruta, aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta”.[4] En medio de esta desazón que lo invade el cronista revisa su papel en la escena, pero las glorias futuras que justificarían el sacrificio de un viaje mítico aparecen ahora como el objetivo perdido: “Esperando el tiempo de nuestro salvaje,/ Medieval/ Y marinero deseo; pero/ Nada de esto quedó en las esferas,/ En las pinturas de mapamundis (…) Lo escrito, la condena;/ Todas estas millas para coronarse Virrey de la nada,/ Magro bufón de la corte de los milagros”. (“Los sentidos del deseo”, Pág. 171). La materialización de un espacio real se ha concretado para Cristóbal Colón, el Almirante, y los miedos comienzan a amainar, como podemos observar en el fragmento de la carta del 15 de febrero de 1493: “En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstrudos, como muchos pensaban, mas es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndíos (…) Así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla Quaris, la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana”. Y una voz desencantada delata el vacío en el lugar buscado por el cronista de Cipango, que encuentra un simulacro de cultura donde es posible construir lo que no está, actuarlo, doblarlo, representarlo sin perder de vista el dolor y la tragedia surgida tras bambalinas: “Un gran despliegue se abría ante nosotros/ orquídeas carne búfalos pradera oro mujeres/ el desierto rojo de la calle se había superpoblado/ a lo Cecil B. De Mille/ 46 papeles principales 82 menores/ más de doscientas intervenciones habladas (...) pero tanta suntuosidad, Almirante, te produce chancro/ tanto deseo abolido, oscuros vacíos hacia el final/ del pensamiento”. (“Mar de la necesidad”, Pág. 75).

La promesa de encontrar al final del viaje ese paraíso que permitiría volver al origen en el Nuevo Mundo y borrar los errores cometidos por la humanidad en el Viejo, se ha frustrado en el cronista de Cipango quien expone su visión de este pliegue de tiempos que lo sitúa afuera como espectador, y adentro de sí mismo como explorador de la travesía en las zonas de peligro: “Una copa de árbol aguada/ Cuya frondosidad es el miedo/ Y los reflejos rojos entre las ramas/ No son frutas/ Ni flores que se pudren en invierno/ De muerte natural/ Tal vez una ruina o el recuerdo/ De un semáforo que no termina nunca de parpadear/ En la memoria”. (“Zonas de peligro”, Pág. 31). La poesía, dice Rafael Núñez Ramos “a través de los mundos de ficción habla de lo que más importa, de nosotros mismos, pero no del hombre en general, sino de cada uno en particular, que experimenta, en el acto de lectura, su relación personal con el mundo a través de su relación con la realidad imaginaria del poema”.[5] Así, el transcurso de este viaje ha dado cuenta de sus incursiones a través de diversos espacios y tiempos, asumiendo que detrás de todo hay una ficción que permite retomar la ruta a modo de una película, una secuencia pictórica, un monólogo dramático, un palimpsesto sobre los muros de una ciudad o de la mente, una relación de los hechos para que nada se pierda entre los senderos del ir y venir de la historia. Una crónica poética.

Lila Calderón, Santiago, 2008

* * *

Notas

[1] Zavala, Iris M. Formas de la prosa: siglos XV-XVIII. América latina. Palabra, literatura y cultura, Volumen I, La situación colonial, Brasil, 1993.

[2] Núñez Ramos en su libro La Poesía, escribe que el concepto de ficción puede equipararse al de simulación como se usa en teoría de la ciencia y entenderse así como una forma de percepción y conocimiento.

[3] Mendoza, Vicente. Corridos mexicanos, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

[4] Augé, Marc. Los no lugares, Editorial Gedisa, España, 2004.

[5] Las palabras contenidas en el poema estimulan la respuesta del lector y lo invitan a confrontar su propia experiencia en el espacio imaginario del poema. Este encuentro produce el conocimiento como un sentimiento de implicación vital en la realidad.

Bibliografía

Anzoátegui, Ignacio B. Cristóbal Colón. Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, Editorial Espasa-Calpe, S. A., España, 1991.

Augé, Marc. Los no lugares, Editorial Gedisa, España, 2004.

Bianchi, Soledad. Descubrimientos y conquistas de intertexto en la poesía chilena actual, Cartas de Don Pedro de Valdivia, Ed. Quinto Centenario, Ed. Andrés Bello, España, 1991.

Calderón, Damaris. El tópico del viaje y la ciudad sagrada (soñada) en Tomás Harris, (Cipango). Sitio Virtual: http://www.letras.mysite.com/dc310507.htm

Calderón, Damaris. Conversación con un hombre oscuro, Revista Virtual Mar Afuera, http://jaguey.atenas.cult.cu/mar/html/marfuera/02tharris.htm

Calvino, Italo. “Cibernética y fantasmas. Apuntes sobre la narrativa como proceso combinatorio”, Punto y aparte Ensayos sobre literatura y sociedad, Editorial Bruguera, Barcelona, 1980.

Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos, Alianza, Madrid, 1984.

Comellas, José Luis. El éxito del error, los viajes de Colón. Editorial A&M grafic, S.L. Barcelona, 2005.

De Ercilla y Zúñiga, Alonso. La Araucana, Ed. Ramón Sopena S.A., España, 1974.

De Sahagún, Fray Bernardino. Historia General de las cosas de la Nueva España I, Dastin S.L., México 2002.

De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las indias, Ed. Cátedra Madrid, 1984.

De la Vega, Inca Garcilaso. Comentarios reales. Estudio Preliminar y Notas de José Durand, Tomos I, II y III. Lima, Universidad Nacional de San Marcos, 1959.

Díaz del Castillo Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Editorial Porrúa S. A., México, 2003.

Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno, Emecé Editores, Argentina, 1968.

Galindo V., Oscar. Neomanierismo, minimalismo y neobarroco en la poesía chilena contemporánea. Estud. filol., sep. 2005, no.40, p.79-94. ISSN 0071-1713.

Genette, Gérard. Palimpsestes. París Du Seuil, 1982.

Genette, Gérard. Palimpsestos. La Literatura en Segundo Grado. Ed. Taurus, Madrid, 1989.

Genette, Gérard. El discurso del relato Figuras III, Editorial Lumen, Barcelona, 1989.

Genette, Gérard. Umbrales, traducción de Susana Lage, Siglo XXI Edit., México, 2001.

Goodman, Nelson. Los lenguajes del arte, Editorial Seix Barral, S.A. España, 1976.

Gubern, Roman. Del bisonte a la realidad virtual, Ed. Anagrama, España, 1996.

Hadjinicolaus, Nikos. La producción artística frente a sus significados. Ed. Siglo XXI, 1980.

Harris, Tomás. Alguien que sueña, Madame. Cuadernos Marginales, Concepción, 1988.

Harris, Tomás. Noche de brujas y otros hechos de sangre, Ed. Mosquito, Stgo., 1993.

Harris, Tomás. Los 7 náufragos, Editorial RIL, Santiago, 1995.

Harris, Tomás. Cipango, Editorial Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1996.

Harris, Tomás. Crónicas Maravillosas, Editorial Casa de las Américas, Cuba, 1997.

Harris, Tomás. Encuentro con hombres oscuros, Editorial RIL, Santiago, 2001.

Harris, Tomás. Ítaca, LOM Ediciones, Santiago, 2001.

Harris, Tomás. Tridente, LOM Ediciones, Santiago, 2005.

Harris, Tomás. Lobo, LOM Ediciones, Santiago, 2007.

Harris, Tomas, Breve autobiografía del cine de horror Revista Mapocho Nº 62, DIBAM, Santiago, 2007.

Hoogewerff, G.J. La iconología y su importancia para el estudio sistemático del arte cristiano Revista de Arqueología Cristiana, Tomo VIII, Nº ½, 1931.

León Portilla, Miguel. Visión de los vencidos, UNAM, México 1984.

Lienhard, Martín, Los comienzos de la literatura “latinoamericana”: monólogos y diálogos de conquistadores y conquistados, América latina. Palabra, literatura y cultura, Volumen I, Brasil, 1993.

López de Gómara, Francisco. Historia General de las Indias, Linkgua Ediciones S.A., Barcelona, 2004.

Maiakovsky Antología Poética, Selección y Traducción de Lila Guerrero. Biblioteca Clásica y Contemporánea Losada, Bs. As. 1978.

Martínez, José Luis. Hernán Cortés, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

Mendoza, Vicente. Corridos mexicanos, Ed. F.C.E., México, 1985.

Montaigne, Michel de, Ensayos de Montaigne, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003.

Núñez Ramos, Rafael. La Poesía, Editorial Síntesis S. A., España, 1992.

O' Gorman, Edmundo. La invención de América, México, FCE, 1986.

Olhagaray, Néstor. Del video-arte al Net-art, Editorial LOM, Santiago, 2002.

Otta, Francisco. Breviario de los estilos, mil años de arte occidental, Ed. Universitaria, Santiago, 1987.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica, Tusquet Editores, Cuadernos Marginales, Barcelona, 1991.

Pastor, Beatriz. Discurso Narrativo de la conquista de América, Editorial Casa de las Américas, Cuba, 1983.

Paz, Octavio. El arco y la lira, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

Pfeiffer, Johannes. La Poesía. Hacia la comprensión de lo poético, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

Yurkievich, S. La confabulación con la palabra, Taurus, Madrid, 1978.

Zavala, Iris M. Formas de la prosa: siglos XV-XVIII. América latina. Palabra, literatura y cultura, Volumen I, La situación colonial, Brasil, 1993