Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Tomás Harrís | Lila Calderón | Autores |

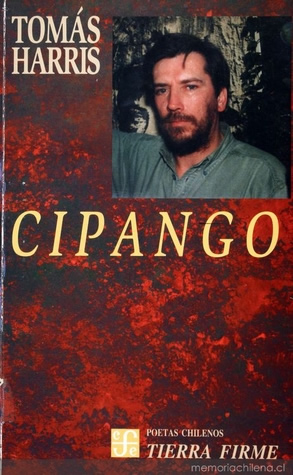

El hablante como cronista y mensajero

en Cipango de Tomás Harris

Por Lila Calderón

Publicado en Revista "Deriva del Maule", Número 1, año 2018.

.. .. .. .. ..

La mirada, pensaba yo,

testigo presencial destos hechos,

todo el mundo reside en la mirada,

es todo lo que recuerdo ahora.

Tomás Harris.

El trabajo que proponemos supone una mirada analítica e interpretativa de los códigos visuales y fórmulas discursivas existentes en Cipango, determinada por el modelo de las Crónicas de la Conquista, en el cual las relaciones entre la Corona y sus servidores están reglamentadas para permitir un correcto informe acerca de los avances de la misión de ultramar. De la misma manera, este servidor de la Corona o cronista en Cipango, se ve inmerso en el modelo mental del Renacimiento, que impone una nueva manera de ver el mundo y de describir sus representaciones (mediante reglas científicas y matemáticas) para transferir fielmente la realidad sobre un soporte bidimensional. En la perspectiva renacentista albertiana, cada elemento está delimitado para componer una escena visual donde no debe evidenciarse el artificio. Los mecanismos de construcción deben quedar ocultos, sin embargo el hablante de Cipango los descubre, delata, desenmascara para integrarlos a su propia crónica: “Aparecieron muchos peces, matamos uno;/ entonces, la escenografía cambió/ como por arte de magia: en Orompello”. (“Mar de los reflejos”, Pág.69). “La escenografía se había transformado de una vez/ estábamos en Tebas”. (“Mar de la necesidad”, Pág. 75). Harris subvierte las reglas de la perspectiva albertiniana y ya no describe lo que ocurre desde un punto de vista único y dirigido, porque también él pone en duda el lugar que ocupa cada elemento en la escena. De esta manera, en su crónica se dibuja y desdibuja constantemente el escenario, la realidad, el límite, la cronología y el sentido de la misión de sí mismo y de los demás personajes obsesionados por la actuación memorable, la trascendencia y el honor. En su texto-tela-tejido-muro, el cronista traza el mapa, puzzle en el cual el “dibujo y desdibujo” cohabitan y se comunican por medio de referencias culturales en una poderosa red transtextual. Es éste el punto central del trabajo que pretendemos desarrollar al analizar los diversos factores antes señalados, ya que el mundo de Harris alude fuertemente a la ficción de la pintura, el teatro, la cinematografía y las artes visuales, así, nuestro objetivo es dilucidar las formas y modalidades textuales y discursivas que adquiere la obra Cipango y para ello se utilizarán como modelo las categorías transtextuales descritas por Gerard Genette (hipertexto, paratexto, intertexto, metatexto, architexto) y la confrontación de los textos poéticos con sus referentes pictóricos, cinematográficos, musicales, literarios, teatrales, virtuales y audiovisuales.

La relación entre el hombre y el mundo que ambienta el desarrollo de la actitud renacentista comienza en Florencia, Italia, alrededor del año 1.400. La necesidad del hombre por conocer el entorno y ordenarlo mediante el análisis y la experimentación, lo conducen a aplicar la matemática en la búsqueda de lo "modelable" (calculable, cuantificable, calificable), dentro del espacio propuesto para representar la realidad. En este nuevo espacio deberá caber cada cosa, incluso el espectador, mediante reglas y principios que forman un cuerpo ideológico. Desde allí la importancia de comprometer mediante la visión todo este juego de "verdaderos falsos" y movilizar la transmisión de datos que el ojo aceptará como real y coherente. Esta postura obliga a abusar de la razón para comprometerse con esa apariencia de realidad: un soporte bidimensional que poblado de íconos aparece como una ventana abierta al mundo.[1] El ideólogo de la época, Alberti, dice que el plano de la representación intercede entre el observador y la realidad truncando la pirámide visual que va desde el observador a lo observado; se trata de la perspectiva lineal centralizada. Ahora cada punto de la imagen se traslada perpendicularmente al plano de la representación y todas las líneas de profundidad se encuentran en "punto de vista", las paralelas, sea cual sea su orientación tienen siempre un punto de fuga común. Para imprimir la realidad sobre esta superficie plana, se justificaron los efectos de realidad como tramado de artificios en una organización coherente donde residen perspectiva, volumen, brillos, sombras, texturas, dirección y ubicación de la fuente emisora de luz, diversidad de planos y sistema de proporciones que sumados entre sí deben provocar en el espectador el efecto de real. El soporte pictórico luchará desde entonces por ser el espejo en el que la realidad aparezca desdoblada. El pintor hará reflejar modelo y contexto en la tela, buscando la máxima perfección al imitarla. El espectador se verá incluido allí, conducido hasta reconocerse en el cuadro, al interior del campo, donde a su vez ha dejado las huellas que lo sitúan en un lugar fuera del tiempo y lo incluyen al interior de la escena respetando la rigidez del punto de vista único. Ha sido proyectado al futuro, al espejo de quien se mire con la mirada del otro, esa perspectiva que los navegantes españoles usaron para describir el Nuevo Mundo.

En la construcción de una mirada hay un modelo que funciona como un poder congregador. En la actualidad, la Ideología de la Representación continua siendo la dominante visual a pesar de no ser fiel a la realidad psicofisiológica del ser humano, ya que en el ojo no se proyecta la imagen sobre una superficie plana sino sobre la cara interna de una esfera. La construcción de una perspectiva exacta abstrae el comportamiento psicofisiológico del espacio y lo muta en un espacio matemático que niega la diferencia entre lo que hay delante o detrás de cuanto vemos, como también a derecha e izquierda o cuerpos intermedios para imponer una solución en donde todos los elementos del espacio se organizan en un único plano, como si el ojo construyera una visión monocular fija, sin considerar que la mirada no sólo recoge la realidad con dos ojos sino que además estos se mantienen siempre en movimiento. Debido a que la realidad se proyecta sobre una superficie cóncava, se produce además la misma discrepancia que se manifiesta en la cámara fotográfica entre la realidad y su modelo. En la antigüedad clásica, en las obras de los ópticos y teóricos del arte contrarios a la perspectiva plana, ya aparece la observación de que lo recto es visto como curvo y lo curvo como recto, y vemos que en los templos dóricos se materializa la aplicación de ese pensamiento modelando en las columnas el éntasis en el tercer medio —para compensar el fenómeno— por el cual no aparecen curvadas ante quien las mira. En el transcurso del tiempo se constatan críticas a la Ideología de la Representación en tendencias pictóricas, estilos y escuelas que de alguna manera se distancian de ella, unas lúcidamente otras lúdicamente, velando o haciendo explícita una postura de rechazo al engaño visual y a la transparencia de la imagen. El Barroco, el Impresionismo y los ismos posteriores revisan el papel de la pintura en las artes y su dependencia del modelo mimético de la realidad, pero aún así la vigencia dominante de la Representación es clara en el presente. Una ideología que aceptada como fórmula ha abierto un camino para involucrar también al mercado a través de la imagen publicitaria. Se produce así un híbrido de representación y simulacro que repite esa forma de instalar frente a sí un "modelo espectador" subliminal que responde desde la virtualidad del presente, circulando como un sonámbulo en la dependencia de la ideología de la Industria Cultural cuya apariencia seductora agrega elementos insospechadamente caóticos. Los avances tecnológicos apoyan el efecto de real buscando integrarlo en juegos de video, programas computacionales, electrodomésticos, informática y comunicación, sin embargo la demostración más difundida se produce a través del Cine, que logra en la conjunción sonido e imagen en movimiento, recursos como la diversidad de planos y confusión de niveles entre campo y fuera de campo, que fortalecen la Representación y garantizando la complicidad del público, que asiste a la sala y permanecerá allí hasta conocer el destino final de esos personajes que viven dentro del espectáculo una historia que puede ser también su propia historia. Harris se propone jugar con estos elementos delatando el artificio en el que participa al reproducir un mundo organizado desde el metalenguaje de la tradición visual, renunciando a la transparencia de la ventana abierta al mundo, interceptándola con la opacidad de un telón de cine, papel fotográfico, tela pictórica y decorados teatrales que hacen evidente la manipulación de la realidad. Con un guiño paródico implica al lector en el reconocimiento de que se está construyendo una ficción en la cual concientemente participa y se distancia. Núñez Ramos dice que “La poesía, por ser ficción, no apunta a una realidad exterior a sí misma, mantiene siempre un doble vínculo con la realidad, pues por un lado la invoca y por otro la revela, y ello sin hacernos salir del dominio cerrado y ficticio del juego”.

En el libro Cipango, que ha tomado como modelo discursivo la fórmula comunicacional de los cronistas españoles, Harris instala su visión de la historia a modo de una crónica poética, donde el hablante siempre en tránsito, se representa como un hombre que asume los intereses renacentistas de abarcar y comprender las diversas áreas del conocimiento y las artes, pero, actualizadas a través del filtro de los cinco siglos transcurridos desde la Conquista de América. Asimismo, el cronista-mensajero —que oficia de médium para dar cuerpo a las distintas voces poéticas que crea o por las cuales es poseído durante su viaje—, agobiado por el peso de la imaginería medieval que invade su conciencia, recurre a una síntesis del trabajo descriptivo de las artes visuales hasta ingresar con los medios tecnológicos a una suerte de Realidad Virtual, en la que navega explorando el ciberespacio, un lugar construido con referentes que vienen desde la tradición de la imagen. Un mundo calculable y regulable —a partir del establecimiento de la perspectiva albertiniana—, pero esta vez, hecho de imágenes flotantes y retazos de la memoria colectiva, tejidos sobre una crónica desbordada que desorienta al espectador, en cuanto al lugar que debe ocupar en la escena: “Lo primero fueron las costas de Cipango,/ pero en el sentido inverso de la creación,/ en el sentido descendido del poso:/ un vasto panorama pintarrajado en el couché de una postal,/ una postal descolorida de deseo,/ una postal carcomida por las aves que migran al vacío,/ una postal borroneados sus primeros planos por la lluvia,/ los cuervos,/ el silencio,/ el miedo, el miedo/ creciendo como un faro intermitente allá al fondo del/ sentir”. (“Lo primero fueron las costas de Cipango”, Pág. 188). La mirada de Colón es otra y así se lee en la descripción que hace el 28 de octubre: “y entró en un río muy hermoso y muy sin peligro de bajas ni otros inconvenientes; y toda la costa que anduvo por allí era muy hondo y muy limpio fasta tierra (…) Dice el Almirante que nunca tan hermosa cosa vido, lleno de árboles, todo cercado el río, fermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera. Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente”. Un panorama que se abre agradable a los sentidos y que reproduce la imagen placentera de un cuadro descrito a la manera de una ventana abierta, que permite apreciar el mundo a la manera albertiniana, en perspectiva, con diversos planos que se orientan hacia un punto de fuga donde quizá migran aquellas aves al atardecer. Lo mismo ocurre en su descripción del día 14 de noviembre:“Maravillóse en gran manera ver tantas islas y tan altas, y certifica a los Reyes que las montañas que desde antier ha visto por estas costas y las de estas islas que le parece que no las hay más altas en el mundo ni tan hermosas y claras, sin niebla ni nieve, y al pie de ellas grandísimo fondo; y dice que cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en fin de Oriente se ponen. Y dijo que creía que había grandísimas riquezas y piedras preciosas y especiería en ellas”. La intención de dar cuenta a Sus Altezas de todo cuanto descubre es la tarea primordial de este mensajero de la Corona, quien construye imágenes para hacerles sentir esa profundidad espacial donde caben todas las formas de la naturaleza, que sin embargo recubre de datos que provienen de otras imágenes tales son las de los mapamundis, sin dejar de agregar aquello que aun no puede figurar en la escena y para la que él guarda un lugar dentro del cuadro: las riquezas. Él cree que las hay y las invoca llenando el espacio, que materialmente debieran ocupar, con la palabra. Porque todo deber caber en esa escena. La composición debe contenerlas y el espectador debe verlas al abrir su ventana.

El viaje como proyecto y el documentar cuanto ve para ser narrado, exige forzar las posibilidades descriptivas del lenguaje verbal y sumar otros recursos para ir construyendo la atmósfera, con la cual el cronista irá instalando y cuestionando los soportes que a través de la historia han sido depositarios de un “dónde ver y cómo ver la realidad”, y que ha obedecido a los intereses de una época o grupo, situación ajena al sentido generador de la poesía. Rafael Núñez Ramos dice que: “los enunciados poéticos invocan cosas y situaciones, pero no representan estados de cosas existentes en el mundo; tienen sentido pero no referencia. Y puesto que la referencia no es sino la realización de esa virtualidad que lleva al signo fuera de sí dejando atrás al significante, la ficcionalidad de los “signos poéticos” invoca el mundo y las cosas, pero no para llevarnos al mundo y a las cosas, sino para traerlos a la materia sensible de los vocablos con la que el juego combinatorio intenta ligarlos”.[2] La referencia que el cronista de Cipango hace a la tarjeta postal es provocativa y sugerente en este poema por cuanto va registrando una transformación de la escena, un abandono de los elementos descritos presionados por la contingencia del tiempo que desvanece los primeros planos cuando sobreviene la lluvia o permite el transitar de las aves en su migración hacia el vacío. Esta forma de comunicación visual que permite difundir texto e imagen posibilita la dolorosa transformación —que se expresa asumiendo la voz del Almirante ante las costas de lo que cree Cipango—, y reinstala la vigencia del formato como tarjeta postal animada, dejando atrás la bidimensionalidad del cartón para conseguir mayor realismo y permitir su circulación a través de Internet —por correo electrónico o los diversos sitios apropiados para dar cuenta de un lugar, un paisaje o un estado emocional—, un mensaje abierto que supone múltiples destinatarios y ya no sólo aquél dirigido al Poder que originó el discurso de las crónicas: “Esto fue lo que yo vi, Vuesas Altezas,/ pero hay resabios de sueños/ que se mezclan engañosos con lo real,/ confundiéndonos”. (“Viaje sin regreso”, Pág. 135). El tópico del viaje ilumina y da sentido a la labor del poeta-cronista en su desplazamiento por un espacio que se comporta como un laberinto, en donde encontrar la salida permite comprobar la existencia de un continente, país, ciudad, barrio, lugar, que él quiere conquistar para reparar el error cometido por el almirante Colón, quien cree haber llegado a las Indias, y a través de sus cartas a los reyes españoles ha situado sus descubrimientos en un lugar equivocado, dando origen con ello al problema identitario de América: “Con el calor de la propia muerte en tierra extraña;/ no traíamos mujeres ni relicarios ni espejos,/ nada que obliterara el Ser, la Identidad”. (“Lo primero fueron las costas de Cipango”, Pág. 188). La Realidad Virtual —con su hibridez de recursos audiovisuales en pro de la figuración de la escena— nutre también a la ideología de la Representación al introducir en la ilusión elementos de la informática para apoyar el realismo de cuanto se ve, aunque también pone en tensión todo su sistema al renunciar al encuadre pictórico tradicional y abrir una nueva realidad donde el espectador participa activamente. Así, él está contenido dentro de la pantalla y puede atravesar el laberinto y navegar dispuesto a descubrir, a creer, a engañarse, a explorar, a reconocer el nuevo territorio que no existe en lugar concreto alguno: “antes yo creía que el mundo era una esfera (…) para demostrarlo dibujé con mis manos en el aire,/ frondosos universos,/ fluorescentes espejismos (…) y salieron millones, millones de ratas azules y falsas/ entre las sedas y la carne/ con todos nuestros deseos dentro;/ no puedo asegurar si logré engañar a alguien,/ el público me rodeaba”. (“Discurso de Marco frente al Can”, Pág. 225). Colón escribe con gran entusiasmo el 24 de octubre: “a media noche levanté las anclas (…) para ir a la isla de Cuba, adonde oí de esta gente que era muy grande y de gran trato y había en ella oro y especerías y naos grandes y mercaderes, y me mostró que al Ouesudueste iría a ella (…) por señas que me hicieron todos los indios de estas islas y aquellos que llevo yo en los navíos, porque por lengua no los entiendo, es la isla de Cipango, de que se cuentan cosas maravillosas, y en las esferas que yo vi y en las pinturas de mapamundos es ella en esta comarca”. Para el hablante de Cipango la historia está contenida en la memoria y tras esa cascada de visiones él pareciera desembocar continuamente en el ciberespacio tras su objeto del deseo; y en este navegar sin rumbo —adentro de la imagen— él tropieza con retazos de cultura, piezas de historia, fragmentos humanos que se metamorfosean entre sí, diálogos heroicos y ecos que se comportan como imágenes fundidas en busca de un soporte: "Nada de esto estaba en las esferas,/ en las pinturas de mapamundos,/ todos los deseos se congregaban ahí,/ había fotografías que ilustraban todos los aspectos de lo/ maravilloso (…) la riqueza era inimaginable,/ la forma de este Mundo hacía su Ser desde la riqueza,/ pero el fuerte olor del rojo se difundía sobre las/ confusas pinturas de sangre". (“Donde se habla del palacio del Can”, Pág. 228).

¿Quién es el cronista que nos hace “ver” su viaje en Cipango? Si se ha de ver y sentir lo observado y el desafío reside en un ver para contar, es necesario que el testimonio del cronista transcriba certeramente la experiencia del estar allí. Pero ¿dónde está ese lugar en el que ocurren los hechos? La invención de un ciberespacio para un navegante-cronista aclara el lugar de la exploración porque el viaje ha de realizarse en un no territorio y para llegar a él hay que atravesar el laberinto de la realidad virtual. La confusión y el riesgo de perderse al carecer de fronteras están latentes, ya que mientras está navegando se está inmerso en un sitio inexistente al que ha ingresado como usuario donde enfrentará constantemente la transformación del escenario. Es éste el espacio del navegante-cronista, un lugar donde no hay vida sino viaje, movimiento, evasión de un link a otro para desplazar la mirada que va de ventana a ventana, de puerto a puerto, recorriéndolo todo con una visión tridimensional que aumenta la duda y el delirio al estar dentro y fuera del espacio donde ya no rigen las nociones de margen, borde o límite y él es ahora un espectador-operador, motivado a participar de una nueva forma de representación en la que se conduce interactivamente vagando como un boyeur —sin ataduras ni cerraduras que se interpongan ante lo que quiere descubrir. Ya no está sometido al punto fijo fuera del encuadre, ahora es un operador dinámico que participa de la simulación, sin embargo, en este caso, el problema para el hablante reside en la historia que visita, ya que lo traslada hacia cualquier punto del tiempo donde los hechos ocurridos sí exponen sus fronteras, sus muros: "Aclaraba muy lento,/ al final desembocamos en otro corredor,/ uno más,/ aparecieron muros,/ se trastocó la luminosidad (…) el Mundo estaba hecho de escenarios giratorios,/ la identidad estaba hecha de escenarios giratorios,/ el baldío estaba rodeado de muros,/ cinturas sucesivas de murallas,/ había corazones sangrientos pintados sobre las murallas". (“Donde se habla del palacio del Can”, Pág. 228). Estas escenas descritas por el navegante-cronista no sólo nos llevan a interceptar algunos momentos del desplazamiento de Colón y la perspectiva de su viaje descrito en relaciones y diarios. Sumadas otras voces y otras miradas en el trayecto de la historia de la conquista del Nuevo Mundo encontramos también una evocación a la matanza del Templo Mayor, ocurrida en México el año 1520. Entonces los españoles estaban instalados en Tenochtitlan, y Motecuhzoma era prisionero de Hernán Cortés, éste debió dejar la ciudad para ir a combatir a Pánfilo de Narváez que venía a aprehenderlo por orden de Diego Velásquez, gobernador de Cuba. Ausencia que aprovecha Pedro de Alvarado —apodado “El Sol” por los mexicas—, para ejecutar la matanza durante la fiesta de Tóxcatl (la celebración de los nahuas en honor al dios Huitzilopochtli), y, que según cuentan los informantes de Fray Bernardino de Sahagún[3] se produce: “Mientras se está gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el canto, ya se enlaza un canto con otro, y los cantos son como un estruendo de olas, en ese preciso momento los españoles toman la determinación de matar a la gente. Luego vienen hacia acá, todos vienen en armas de guerra. Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas: La Entrada del Águila en el palacio menor, la de Acatl iyacapan (Punta de la Caña), la de Tezcacoac (Serpiente de espejos). Y luego que hubieron cerrado, en todas ellas se apostaron: ya nadie pudo salir”. A partir de ese momento, los españoles ingresan al Patio Sagrado premunidos de espadas y escudos con intenciones de atacar por sorpresa a quienes participan de la celebración y según narran los informantes de Sahagún: “Cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales: dieron un tajo al que estaba tañendo: le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron, lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren (…) Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos que aun en vano corrían: iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos”.[4] El cronista-explorador que se manifiesta en el libro Cipango, asume toda la gama de discursos conquistadores y también las elegías o cantos tristes de los nahuas, a medida que avanza en su travesía poética-virtual. En el poema “Los últimos días del sitio de Tenochtitlan”, se expresa con dramatismo la visión de lo ocurrido, en la voz de quienes experimentaron la destrucción de su mundo: “En los caminos yacen dardos rotos,/ los cabellos están esparcidos./ Destechadas están las casas,/ enrojecidos tienen sus muros.// Gusanos pululan por calles y plazas,/ y en las paredes están salpicados los sesos./ Rojas están las aguas, están como teñidas,/ y cuando las bebimos,/ es como si bebiéramos agua de salitre”.[5] Harris advierte que “el baldío estaba rodeado de muros” y había “corazones sangrientos pintados sobre las murallas” al modo de un canto triste nahua que refleja también una escena sangrienta y traumática que se fija en la memoria de una comunidad. Harris dialoga con estos poemas nahuas que son la otra versión de la conquista: “Bajamos por los márgenes, entre fierros y/ basurales, la ladera que debía dar al/ mar; a nuestras mujeres se les fue haciendo/ barro, lluvia, moho, liquen el cuero;/ dijeron que éramos lumpen,/ que parecíamos perros,/ pero no éramos perros,/ éramos nahual,/ así sobrevivimos”. (“La huida”, Pág. 186). Así podemos sentir la dolorosa relación al evocar estos versos nahuas: “Y todo esto pasó con nosotros./ Nosotros lo vimos,/ nosotros lo admiramos./ Con esta lamentosa y triste suerte/ nos vimos angustiados (…) Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,/ y era nuestra herencia una red de agujeros./ Con los escudos fue su resguardo, pero/ ni con escudos puede ser sostenida su soledad”. Cabe recordar que cuando Hernán Cortés regresó a Tenochtitlan, luego de vencer a Pánfilo de Narváez y aumentar sus huestes con ello, fueron atacados por los mexicas quienes logran recuperar su ciudad. Los conquistadores huyen la noche del 30 de junio de 1520 cruzando el lago por sobre los cadáveres —a modo de puente—, ayudados por guerreros tlaxcaltecas. Los tesoros que cargaban les impedían avanzar con celeridad bajo la persistente llovizna y las bajas fueron considerables. Se cuenta que el amanecer sorprendió a Hernán Cortés al pie de un ahuehuete llorando al comprobar la derrota. Y esa es la razón de que la historia denomine el suceso como “la noche triste”. Así, esta alusión a los hechos toma en Cipango la voz de la derrota desde los soldados españoles en el escenario de una ciudad moderna: “Convertidos en sacerdotes de aquella religión”/ desnudos, embarrados de otros barros bautismales,/ comiendo la flor blanca de la carne de hembra/ para romper el límite de toda prohibición,/ al filo de la luz,/ avanzamos por estas calles irreales, aún humeantes,/ latientes rescoldos de semáforos e incendios/ indeterminados,/ estrellas,/ dientes de oro desparramados,/ y miedo/ podía haber sobrevivientes,/ muertos-vivos/ multiplicándose por las vitrinas astilladas,/ por la alfombra de vidrios rotos que enceguecía desde/ el pavimento”. (“Los habitantes de la noche”, Pág. 91). Los textos nahuas traducidos por Garibay, y recopilados por Miguel León Portilla en su libro La visión de los vencidos, son claves para comprender el acoplamiento de voces que en Cipango adoptan por momentos algunas funciones del coro en la tragedia griega —al exteriorizar los sentimientos del público, explicar lo que ocurre, aconsejar, consolar o animar a los personajes en la desgracia. Estos textos fundacionales en la imaginación latinoamericana nos acercan a una comprensión más certera sobre el proceso del descubrimiento, generador de los traumas del encuentro proyectados hasta el presente y que se inician cuando Colón se maravilla ante la novedad de su hallazgo y se dispone a la acción y a la escritura para registrarlo. Y es así como sabemos que la mañana del 12 de octubre de 1492, el Almirante al bajar a tierra llamó a Rodrigo de Escobedo, el escribano, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y les pidió que sirvieran de testigos y dieran fe de la toma de posesión de la Isla en nombre del Rey y la Reina, sus señores. Se realizaron todos los ritos consignando por escrito cada detalle, en medio de sus hombres y de los habitantes de lo que para él eran Las Indias. La experiencia de ese encuentro fue narrada en su Diario: "Yo, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a Nuestra Santa Fe con Amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla”.[6] El cronista de Cipango tomando la voz de Colón expresa: “Después saliéronse los hombres y entraron/ las mujeres, y sentáronse de la misma/ manera en derredor nuestro, besándose manos/ y pies, atentándonos si éramos de carne y/ hueso como ellos”. (“I have the power”, Pág. 93). Este es el momento de la elaboración del discurso mitificador creado en los textos de Colón, que según Beatriz Pastor se caracteriza por “llevar a cabo una ficcionalización que abarca tanto la realidad del Nuevo Mundo como la naturaleza y el significado del proceso de su conquista”.[7] En la formulación del modelo de América a través de estos textos, Pastor ve que se oculta la realidad natural y humana del Nuevo Mundo, la cual es deformada e instrumentalizada para mostrar finalmente a América como un botín, en una profusión de textos que forman parte de la primera representación verbal “de una realidad americana percibida según las coordenadas imaginarias propias de una concepción de mundo europea”. Así vemos cómo continúan las relaciones hacia la Corona, con informaciones que animan a incrementar las posesiones y conquistas, según se puede observar en este fragmento de la carta con la cual Colón anuncia el descubrimiento: “En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable número. La Española es maravilla; las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas (…) hay muchas especierías, y grandes minas de oro y do otros metales”. Es también una constante en estas relaciones el que Colón haga ver la ingenuidad de los habitantes de las Indias y cómo él paternalmente los protege de ciertos abusos que sus hombres cometen con ellos, intentando salvaguardar el sentido enaltecedor de la misión que es lograr nuevos cristianos para Sus Altezas: “Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de escudillas rotas, y pedazos de vidrio roto, y cabos de agujetas aunque, cuando ellos esto podían llegar, les parecía haber la mejor joya del mundo (…) así que me pareció mal, y yo lo defendí, y daba yo graciosas mil cosas buenas, que yo llevaba, porque tomen amor, y allende de esto se hagan cristianos, y se inclinen al amor y servicio de Sus Altezas (…) Y no conocían ninguna seta ni idolatría salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal catamiento me recibían en todo cabo, después de haber perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, y salvo de muy sutil ingenio y hombres que navegan todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan que de todo; salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos”. (Primera carta de Colón a los Reyes). Aquí observamos a un Colón satisfecho por el éxito de su acción épica, en el cumplimiento de las labores de exploración, ocupación y dominio, al decir de Pastor, a medida de que se convencía de estar “recorriendo el Japón y la China y de haber alcanzado, por fin, el Quersoneso Áureo donde se hallaban las famosas minas del rey Salomón”.[8] Después viene el desengaño y la violencia, que en Cipango asume una voz desencantada que trasciende el tiempo: “He aquí tu herencia, Almirante:/ vastos ejércitos de oligofrénicos y desalmados,/ verdes como la carne que transita por la muerte,/ sucios y perdidos, tanto,/ que llevan su cruz real de pintura roja,/ látex u óleo,/ pintada en el alma”. (“Bahía de la sequedad”, Pág. 167).

En diciembre del año 1502, Colón escribe a los Reyes y les narra los peligros extremos que padeció con sus hombres en una tormenta que lo sorprendió en el Mar Caribe: “Nueve días anduve perdido sin esperanza de vida; ojos nunca vieron la mar tan alta, fea y hecha espuma. El viento no era para ir adelante ni daba para correr hacia algún cabo. Allí me detenía en aquella mar fecha sangre, herviendo como caldera por gran fuego. El cielo jamás fue visto tan espantoso: un día como la noche ardió como forno: y así echaba la llama con los rayos. Que cada vez miraba yo si me había llevado los mástiles y velas; venían con tanta furia y espantables que todos creíamos que me habría de fundir los navíos. En todo este tiempo jamás cesó el agua del cielo”.[9] Una cita a la mencionada carta se observa en Harris cuando asume la voz del Almirante: “Ojos nunca vieron la mar tan alta,/ fea y hecha espuma./ El viento no era para ir adelante/ ni daba lugar para correr hacia algún cabo./Allí me detenía en aquella mar fecha sangre,/ herviendo como caldera por gran fuego”. (“Océano de las tempestades”, Pág. 123). Aquí vemos cómo empieza a desarrollarse el discurso del fracaso, no sólo en los textos posteriores de Colón sino también en las relaciones de Cortés y otros conquistadores y cronistas, donde, como expresa Beatriz Pastor: “Por primera vez se anuncia un tema que va a ser una de las constantes fundamentales del discurso narrativo del fracaso, y cuya importancia se prolongará, con variantes innumerables, hasta la literatura hispanoamericana actual: la derrota del hombre por la naturaleza y su impotencia total ante ella”. Así aparece el sufrimiento como elemento central del mensaje. Hay angustia, desencanto, dolor y la necesidad de comunicarlo. Para Colón, quien no duda del éxito de su empresa, es un sufrimiento interior que se ha producido por la lealtad en el servir a la Corona, y que tiene, según Pastor, el mérito de un servicio merecedor de recompensa —que es otro rasgo del discurso narrativo del fracaso. Colón quería llegar a las Indias por motivos comerciales para traer perlas, sedas y especiería. Hizo cuatro viajes y no lo consiguió. En su último viaje llegó hasta lo que en la actualidad es el canal de Panamá y creyó que detrás de las montañas encontraría Cipango, entonces quiso regresar pero su barco se hundió frente a América. Allí escribe a los Reyes Católicos —el 7 de julio de 1503 desde Jamaica— la lettera rarísima, una carta donde expresa todo su dolor: “Yo vine a servir de veintiocho años, y agora no tengo cabello en mi persona que no sea cano, y el cuerpo enfermo y gastado”.[10] (La edad de 28 años se atribuye a un error de Colón o del amanuense transcriptor). El proyecto de su regreso a España es casi una utopía, ya no tiene barco ni dinero, sólo desea morir. Un marinero que se apiada de su infortunio consigue comprar en Santo Domingo, por poco dinero, una embarcación que hace posible cumplir con el plan de regreso para un Colón desolado, enfermo y ciego. Poco después de llegar a España muere la Reina Isabel, y el Rey Fernando se desentiende de pactos y promesas que ella acordara con él. Colón muere el 20 de Mayo de 1506 desconociendo la ubicación real del territorio que había descubierto.

Las expediciones al interior del Nuevo mundo se hacen cada vez más complicadas y los españoles deben sortear peligros que parecen sobrevenir en cadena, incluidas pestes, rivalidades y traiciones. Beatriz Pastor dice que: “El discurso narrativo del fracaso cancela el modelo anterior de acción épica. En este nuevo contexto, la exploración se convierte en vagabundeo”.[11] No hay ocupación cuando la tierra no permanece y los conquistadores la transitan como si fuese una pesadilla. La gran gloria ahora es ir tras la hazaña de sobrevivir, encontrar alimentos, agua o reponer fuerzas. Así visto el panorama, la tierra que no permite establecerse no da lugar a la conquista, y, como expresa Pastor: “en el contexto de un medio natural hostil y agresivo, la acción del discurso del fracaso se transforma en lucha por la supervivencia”.[12] Así, ya no hay más sueño de riquezas y gloria para mover una empresa que ve desvanecerse el mito e instalar a cambio una realidad donde se imponen los desafíos cotidianos del hambre, el frío y la lucha contra los naturales de las tierras halladas. Al replantearse la meta, el tesoro es otro y salvar con vida representa el gran fin cuando toda expedición es riesgosa al hallar una naturaleza incontrolable y al acecho, que se presenta como un feroz oponente. Entonces, cambia también aquello que se puede ofrecer como un valor a la Corona y así se lee en estos discursos. Ya no el oro y las riquezas que permitirían obtener una retribución al mérito; ahora, la certeza del sacrifico al que voluntariamente se somete como una acción de servicio a sus Altezas, lleva a producir textos donde el infortunio y la desgracia cobran protagonismo para demostrar la lealtad puesta en servir a una autoridad que le confió tan difícil misión. Una lealtad merecedora de una recompensa a la altura de la dramática experiencia —como si él mismo fuese la ofrenda— impele al cronista a mantenerse como su mensajero, su informante oficial aunque ahora abatido por la desesperanza como observamos en Cipango: "Han pasado muchos años desde entonces, Vuesas Altezas/ ya mis ojos se acostumbraron a las sombras,/ ya mis ojos leen la tiniebla,/ a veces, entre el paso fugaz por la luz,/ creo distinguir la madrugada azulina o el anaranjado crepuscular/ tiñendo el flash de la ciudad,/ entre los diablos parpadeantes/ del cartonpiedra infernal". (“Viaje sin regreso”, Pág. 135). El navegante-cronista va revelando su conflicto interior, accede a los diversos planos y dimensiones de la realidad virtual, está confundido, oye y ve más de lo que quisiera, o de pronto no sabe lo que busca, la inseguridad en sí mismo y en las acciones donde participa le angustian de tal modo que lo llevan a expresarse a través de una voz en off, un monólogo interior o diálogos fragmentarios que sostiene o cree sostener con otros personajes: “Así, yendo como un perro, llegó a los límites de la/ ciudad, brumosos;/ en una punta de tierra halló dos maderos muy grandes,/ uno más largo que el otro,/ y el uno sobre el otro hechos una cruz:/ —Di lo que deseas —dijo una voz en off./—Maese, sólo deseo tu Poder”. (“Mar del deseo”, Pág. 151).

Permanentemente aparece la obsesión de la lealtad expresándose como una letanía que interrumpe el discurso, entonces, la misión que mueve al cronista se actualiza en la idea de registrar aquello que quizás alguna vez cobre sentido, porque la motivación dramática empuja al personaje a realizar algo y llegar a una meta, pero también debe comunicar al lector, espectador, público o destinatario los móviles de la acción, ya sean psicológicas, metafísicas o intelectuales por las cuales persigue ese fin y que poco a poco comienza a instalarse como una muletilla: "Aunque lo hayamos dicho en otras relaciones/ vale esta pena de la reiteración/ para que se hagan huellas en la memoria” (“Metempsicosis”, Pág. 218). Y en ese deambular tras las huellas del pasado o el futuro, a través de los lugares que el cronista recorre, accedemos a su espacio ilusorio en un ambiente donde lo dramático juega cada vez en mayor medida un rol antagónico en relación a él. Sitios desérticos y hostiles, cordilleras, selvas o mares inmensos y tempestuosos comienzan a aparecer como obstáculos para todos los personajes que en algún momento adquieren presencia, sea este el Almirante, su tripulación, Cortés y sus soldados, los guerreros mexicas, Alonso de Ercilla, los espectadores que asisten a la tragedia o el propio cronista-explorador. La obra de Alonso de Ercilla y Zúñiga aparece aludida en Cipango, y él, como cronista es también parte del discurso narrativo de la conquista que origina la matriz del texto de Harris. Ercilla expone costumbres, proezas, traiciones y tortuosas batallas así como encendidos retratos de los hombres más valientes de ambos bandos.En el canto primero de La Araucana, que estáabocado a la descripción del asiento de los españoles en la provincia de Chile y estado de Arauco, Ercilla escribe: “No las damas, no amor, no gentilezas/ de caballeros canto enamorados;/ ni las muestras, regalos, ni ternezas/ de amorosos afectos y cuidados:/ mas el valor, los hechos, las proezas/ de aquellos españoles esforzados,/ que a la cerviz de Arauco, no domada/ pusieron duro yugo por la espada”.[13] En Harris leemos: “No a las damas, amor, nos habían dicho,/ Cuando una noche al centro del valle,/ En un sueño de perro,/ Se nos apareció el amor perfecto;/ Calzaba sandalias rojas de plástico transparente,/ Toda ella iba mojada,/ El pelo libre/ De caer/ Sobre la túnica magenta que se le pegaba a las tetitas/ De perra joven”. (“Las utopías son putas de miedo” Pág. 207). La recuperación abre la alternativa al amor aunque en un gesto paródico, “no a las damas, amor”, sí al deseo, propuesto por la imagen del erotismo de una “perra joven” con sandalias rojas de plástico.

La fuerza del ambiente es clara y atraviesa toda la obra de Harris. Se hace notar a pesar de ser un cubo, una esfera, una nave, un laberinto, la conciencia de un Ser gravitante cuestionador de la fe, el tiempo, la razón y las ciencias para recaer sobre un personaje que desestima el riesgo, el juego, el hado o el mito. En este escenario el panorama nos llama a recordar la clasificación que propone Greimas al analizar la significación del espacio según oposiciones binarias: cerrado/abierto; exterior/interior; positivo/negativo; público/privado, etc. En el caso del laberinto virtual donde navega el cronista, vemos que el lugar se presenta —generalmente— cerrado, exterior, negativo y público. Desde ese “sitio” se hace oír el cronista para expresar una crítica a modo de canto triste: “Y la leche que alguna vez tomamos, Almirante,/ de las recién paridas/ ahora se juntaba con la sangre/ pero sangre no veíamos/ se confundía con nuestro único sol de cuarenta wattios/ pero ahora estábamos rodeados de reflectores/ por los 4 flancos/ y brillaban más que nunca las cuentas verdes que les dimos/ por sus cuerpos/ pero rodeaban Orompello guardias armados/ y alambradas de púas para resguardar el éxodo”. (“Mar de la necesidad”, Pág. 75). En los textos de Cipango, una comunidad de voces vibra densificando la atmósfera. Una frecuencia específica y sostenida, un ritmo vertiginoso va construyendo el diálogo con el lector-espectador de una escena fragmentaria y cambiante que el cronista tensa con la crudeza de las imágenes que son depositarias de una carga forzosamente provocativa que nos lleva a evocar a Johannes Pfeiffer cuando escribe acerca del temple de ánimo: “Porque revela, ilumina y hace patente, el temple de ánimo es “verdadero”; y por serlo —sólo por serlo— puede la poesía, poetizadora de los temples de ánimo humanos, poseer algo así como una “verdad interior”. Eso que en la trama de nuestra existencia no son sino chispazos sueltos ocurre en la poesía con reconcentrada receptividad y concentrada expresividad: la atemperada revelación de nuestro ser más auténtico”.[14] Entonces, ese temple es un estado que gatilla el ingreso a la esencia poética, esa sintonía que nos hace percibir más allá del lenguaje porque entramos a las zonas veladas de la poesía donde se produce el encuentro sensible, porque “la poesía no es distracción, sino concentración, no sustituto de la vida, sino iluminación del ser, no claridad del entendimiento, sino verdad del sentimiento”.[15] Y así leemos, con la ambigüedad que ofrece toda perspectiva, que un sueño como el viaje de Colón puede poner en juego “la realidad” del espacio virtual en que se habita cuando la apariencia del mundo es un asunto de códigos, si comprendemos que: “Sobre el asfalto humedecido,/ el cielo se densificaba hasta la tierra/ palpitando,/ caliente,/ gimiente,/ sólo mis pasos y el temor abrían la perspectiva/ desencajada de la calle”. (“El primer espejismo”, Pág. 205).

Un cronista y mensajero que ha rescatado las elegías de la humanidad para dar cuenta del dolor existencial registrado detrás de las palabras —en su girar por las ruedas de la historia—, es aquel que guía el viaje hacia el puerto de Cipango, pero, él ha dicho que “la verdad, está en el ojo”, y ese ojo que guía va mudando de pupila, de iris, de humor, de retina, de persona y de lenguaje para registrar lo que ve en un espacio donde todo está amenazadoramente vivo y quiere que lo sientan latir, entonces, hay que nombrarlo para exorcizarlo o invocarlo para que se manifieste como una intuición poética, porque, al decir de Calvino: “La máquina literaria puede realizar todas las mutaciones posibles en un material dado; pero el resultado poético consistirá en el efecto especial de una de esas mutaciones sobre el hombre dotado de una conciencia y de un inconsciente, es decir, sobre el hombre empírico e histórico; el resultado poético consistirá en el shock que tiene lugar por el hecho de que en torno a la máquina escribiente se ocultan fantasmas del individuo y de la sociedad”.[16] Y a la sombra de Calvino, las palabras comienzan a proyectarse de otro modo: “Pero todos mirábamos en silencio y a la palabra cuerpo/ nos palpábamos el cuerpo, a la palabra aullido, enmudecíamos/ de horror y a la palabra imposibilidad nos reconocíamos/ en esos cuerpos desmembrados por la imaginación.//Una voz en off decía la verdad está en la imagen./ Una voz en off decía la verdad está en el ojo”. (“Los cuerpos sobre el muro”, Pág. 58). Y surge un tiempo original donde todos los discursos se recrean una y otra vez como si el tiempo real estuviese detenido.

“El viaje: Transtextualidad discursiva en Cipango de Tomás Harris”

Capítulo II. Lila Calderón, Santiago, 2008.

* * *

Notas

[1] Néstor Olhagaray dice en su libro Del video-arte al Net-art: “Alberti hablaba de una ventana abierta, Leonardo da Vinci agregó: una ventana abierta al mundo. Esta ventana abierta es un modelo ideológico, pero en lo concreto estamos hablando de un espacio virtual que se comporta, más bien como un espejo”.

[2] Núñez Ramos, Rafael. La Poesía. Editorial Síntesis S. A., España, 1992.

[3] Códice Florentino, libro XIII, capítulos XIX, XX y XXI, versión de Ángel María Garibay.

[5] Anónimo de Tlatelolco, 1528, Biblioteca Nacional de París.

[6] Anzoátegui, Ignacio B. Cristóbal Colón. Los cuatro viajes del almirante y su testamento. Editorial Espasa-Calpe, S. A., España, 1991.

[7] Pastor, Beatriz. Discurso narrativo de la conquista de América. Ed. Casa de las Américas, Cuba, 1983.

[8] Pastor, Beatriz. Ibid.

[9] Anzoátegui, Ignacio B. Ibid.

[10] Lettera Rarísima en Navarre, vol I, Pág. 240.

[11] Pastor, Beatriz. Ibid.

[12] Pastor, Beatriz. Ibid.

[13] Ercilla y Zúñiga, Alonso de. La Araucana, Ed. Ramón Sopena S.A., España, 1974.

[14] Pfeiffer, Johannes. La poesía, hacia la comprensión de lo poético. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

[15] Pfeiffer, Johannes. Ibid.

[16] Calvino, Italo. “Cibernética y fantasmas, Apuntes sobre la narrativa como proceso combinatorio”, Punto y aparte Ensayos sobre literatura y sociedad. Editorial Bruguera, Barcelona, 1980.

* * *

Bibliografía

Anzoátegui, Ignacio B. Cristóbal Colón. Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, Editorial Espasa-Calpe, S. A., España, 1991.

Augé, Marc. Los no lugares, Editorial Gedisa, España, 2004.

Calderón, Damaris. El tópico del viaje y la ciudad sagrada (soñada) en Tomás Harris, (Cipango). Sitio Virtual: http://www.letras.mysite.com/dc310507.htm

Calvino, Italo. Cibernética y fantasmas. Apuntes sobre la narrativa como proceso combinatorio, Punto y aparte Ensayos sobre literatura y sociedad, Editorial Bruguera, Barcelona, 1980.

Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos, Alianza, Madrid, 1984.

Comellas, José Luis. El éxito del error, los viajes de Colón. Editorial A&M grafic, S.L. Barcelona, 2005.

De Ercilla y Zúñiga, Alonso. La Araucana, Ed. Ramón Sopena S.A., España, 1974.

De Sahagún, Fray Bernardino. Historia General de las cosas de la Nueva España I, Dastin S.L., México 2002.

De las Casas, Bartolomé. Brevísima relación de la destrucción de las indias, Ed. Cátedra Madrid, 1984.

Díaz del Castillo Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Ed. Porrúa S. A., México, 2003.

Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno, Emecé Editores, Argentina, 1968.

Galindo V., Oscar. Neomanierismo, minimalismo y neobarroco en la poesía chilena contemporánea. Estud. filol., sep. 2005, no.40, p.79-94. ISSN 0071-1713.

Genette, Gérard. Palimpsestes. París Du Seuil, 1982.

Genette, Gérard. Palimpsestos. La Literatura en Segundo Grado. Ed. Taurus, Madrid, 1989.

Genette, Gérard. El discurso del relato Figuras III, Editorial Lumen, Barcelona, 1989.

Genette, Gérard. Umbrales, traducción de Susana Lage, Siglo XXI Edit., México, 2001.

Goodman, Nelson. Los lenguajes del arte, Editorial Seix Barral, S.A. España, 1976.

Gubern, Roman. Del bisonte a la realidad virtual, Ed. Anagrama, España, 1996.

Hadjinicolaus, Nikos. La producción artística frente a sus significados. Ed. Siglo XXI, 1980.

Harris, Tomás. Alguien que sueña, Madame. Cuadernos Marginales, Concepción, 1988.

Harris, Tomás. Noche de brujas y otros hechos de sangre, Ed. Mosquito, Stgo., 1993.

Harris, Tomás. Los 7 náufragos, Editorial RIL, Santiago, 1995.

Harris, Tomás. Cipango, Editorial Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1996.

Harris, Tomás. Crónicas Maravillosas, Editorial Casa de las Américas, Cuba, 1997.

Harris, Tomás. Encuentro con hombres oscuros, Editorial RIL, Santiago, 2001.

Harris, Tomás. Ítaca, LOM Ediciones, Santiago, 2001.

Harris, Tomás. Tridente, LOM Ediciones, Santiago, 2005.

Harris, Tomás. Lobo, LOM Ediciones, Santiago, 2007.

León Portilla, Miguel. Visión de los vencidos, UNAM, México 1984.

Lienhard, Martín, Los comienzos de la literatura “latinoamericana”: monólogos y diálogos de conquistadores y conquistados, América latina. Palabra, literatura y cultura, Volumen I, Brasil, 1993.

López de Gómara, Francisco. Historia General de las Indias, Linkgua Ediciones S.A., Barcelona, 2004.

Martínez, José Luis. Hernán Cortés, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

Mendoza, Vicente. Corridos mexicanos, Ed. F.C.E., México, 1985.

Montaigne, Michel de, Ensayos de Montaigne, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003.

Núñez Ramos, Rafael. La Poesía, Editorial Síntesis S. A., España, 1992.

O' Gorman, Edmundo. La invención de América, México, FCE, 1986.

Olhagaray, Néstor. Del video-arte al Net-art, Editorial LOM, Santiago, 2002.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica, Tusquet Editores, C. M., Barcelona, 1991.

Pastor, Beatriz. Discurso Narrativo de la conquista de América, Ed. Casa de las Américas, Cuba, 1983.

Pfeiffer, Johannes. La Poesía. Hacia la comprensión de lo poético, E. F. C. E., México, 1966.