Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Autores |

Leer de joven, leer de mayor

Los diarios de Adán y Eva, de Mark Twain

Por Ursula K. Le Guin

En "Contar es Escuchar: Sobre la Escritura, la Lectura, la Imaginación",

Círculo de Tiza, 2017, 300 páginas

Tweet .. .. .. .. ..

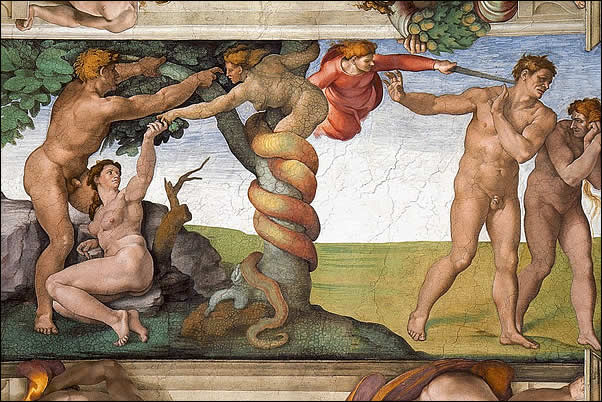

Escribí el presente ensayo como prólogo a Los diarios de Adán y Eva de la edición de Oxford de las obras completas de Mark Twain, 1996, a cargo de Shelley Fisher Fishkin. Se reproduce aquí casi tal y como apareció allí (salvo por dos párrafos sobre las ilustraciones incluidas en la edición de Oxford).

Mark Twain

Todas las tribus tienen sus mitos, y en general los miembros más jóvenes de la tribu los confunden. En mi tribu existía un mito sobre el gran incendio de Berkeley de 1923 que decía más o menos así: cuando la suegra de mi madre, que vivía casi en lo alto de la calle Cedar, vio que las llamas trepaban hacia su casa, metió en su Ford a las obras completas de Mark Twain, en veinticinco volúmenes, y se largó.

Dado que iba a poner la historia en letra de molde, cometí el error de corroborarla antes con mi hermano Ted. De un modo lento y amable, Ted la hizo añicos. Dijo que, bueno, Lena Brown nunca había tenido un Ford A. De hecho, no sabía conducir. Según él conocía la historia, aclaró, los miembros de una fraternidad estudiantil habían subido por la colina y, justo antes de que llegara el fuego, habían rescatado el piano. También una piel de oso, y otras cosas. Pero no recordaba nada, dijo, sobre las obras completas de Mark Twain.

Mi hermano y yo coincidimos, sin embargo, en que los miembros de una fraternidad que decidieran rescatar de una casa a punto de ser consumida por las llamas un piano y una piel de oso no habrían tenido problemas en llevarse las obras completas de Mark Twain. Y la particularidad de la elección quizá se vea iluminada por el hecho de que el piano acabó en la casa de la fraternidad, Pero después del incendio, o quizá durante, de alguna manera Lena Brown rescató la piel de oso y las obras completas de manos de sus rescatadores, porque Ted recuerda el oso, y yo recuerdo certera y vívidamente las obras completas.

También sigo convencida de que les tenía mucho cariño, que habría preferido rescatar esos libros antes que su ropa y su platería y su chequera. Y a lo mejor lo hizo. En cualquier caso, cuando murió los legó a la familia, y mis hermanos y yo crecimos con ellos, un estante lleno de libros livianos, de talla media, en encuadernaciones rojas ligeramente pedregosas y gastadas. Por desgracia, ya no están en la familia, pero he localizado la misma edición en una biblioteca. En cuanto vi las portadas rojas dije: ¡Sí!, con la misma alegría asombrada que sentiría cualquier adulto al ver a una persona a la que quiso de niño viva y con el mismo aspecto que cincuenta años atrás. Nuestros ejemplares correspondían, según he averiguado, a la Authorized Uniform Edition, publicada por Harper & Brothers en 1917, propiedad intelectual de la Mark Twain Company.

El otro juego de obras completas que recuerdo en casa era la edición de Dickens de mi tía abuela Betsy. Yo estaba orgullosa de los dos juegos. Las obras completas y las ediciones uniformadas son cosas que ya no se ven salvo en las grandes bibliotecas, pero antes la gente las atesoraba y se enorgullecía de ellas. Tienen cierta majestad. Las filas de encuadernaciones uniformes y los títulos estampados en letras doradas son físicamente imponentes; pero la verdadera majestad de un juego de obras completas es espiritual. Es un enorme edificio intelectual, una casa con muchas mansiones, donde el lector puede entrar por cualquiera de las puertas, o si es joven puede trepar por las ventanas, y deambular de un lado a otro, con una sensación de magnanimidad.

Mi tía abuela era muy estricta en cuanto a no dejarnos entrar en Dickens de niños. Decía que Dickens no era apropiado para ningún menor de dieciocho años. Solo conseguiríamos malentenderlo y arruinar el placer que de lo contrario obtendríamos al leerlo durante el resto de nuestras vidas. Tenía razón, y le estoy agradecida. A los dieciséis años lloriqueé hasta que me dejó leer David Copperfield, pero me advirtió sobre Steerforth, para que no me enamorara de él como le había pasado a ella y acabara con el corazón roto. Al morir, Betsy me dejó su Dickens. Lo volvimos a encuadernar, porque estaba bastante estropeado de tanto viajar con ella por el oeste durante cincuenta o sesenta años. Cuando cojo un libro de esa edición pienso que, dondequiera que fuese, ella contaba con aquel inmenso refugio y recurso, fiable como pocas cosas en su vida.

Excepto Dickens, nadie nos prohibió leer nada, y yo me metí de lleno en todos los libros de las estanterías. Si tenía una historia, lo leía. Y ahí estaba la hilera de libros rojos y pedregosos, repletos de historias.

Obviamente, llegué muy pronto a Tom Sawyer y Huck Finn; y mi segundo hermano mayor, Karl, me mostró las continuaciones, que nos parecieron bastante inferiores, porque éramos unos críos muy críticos. Después de El príncipe y mendigo, leí La vida en el Mississippi y La vida dura —mis preferidos durante años—, y los relatos, y de hecho todas las obras completas, un libro rojo tras otro, venga a abrir, masticar y tragar, abrir, masticar y tragar.

No me gustó mucho Un yanqui en la corte del rey Arturo. El significado del libro se me escapó por completo. Me pareció que el héroe era un cabezota y un bocazas y un presumido. Pero una nimiedad como que un libro no me gustara no me impedía leerlo. No entonces. Sucedía lo mismo que con las coles de Bruselas. A nadie podían gustarle, pero existían, eran comida, te las comías. Comer y leer eran parte central y esencial de la vida. La comida y la lectura no podían consistir enteramente en mazorca de maíz y Huck, a veces tenía que haber coles de Bruselas y el Yanqui. Y había muchas partes buenas en el Yanqui. El único de los libros rojos en el que me atasqué fue Juana de Arco. Simplemente, me resultaba intragable. No había manera de que bajara. Y creo que en nuestra colección faltaba el volumen de Christian Science, porque no recuerdo haber tratado de leerlo nunca. Si hubiera estado, lo habría mascado, del modo en que lo hacen los niños, o del modo en que las amas de casa esquimales ablandan el cuero de morsa, aunque es muy probable que tampoco hubiera podido tragarlo.

Según recuerdo, fue Karl quien descubrió Los diarios de Adán y Eva y me recomendó que los leyera. Siempre he seguido las recomendaciones de lectura de Karl, aun después de que se convirtiera en profesor de literatura inglesa, porque nunca me llevó por mal camino antes de ser profesor. Nunca me habría enganchado con Tom Brown’s School Days, por ejemplo, si Karl no me hubiera dicho que se podían saltar las primeras sesenta páginas, y supongo que fue él quien me recomendó perseverar con Cándido hasta llegar al personaje que tiene una sola nalga, que hacía que todo el resto mereciera la pena. Así que busqué el volumen rojo correspondiente y leí los dos. Me encantaron instantánea y definitivamente.

Y, sin embargo, cuando los releí hace poco, llevaba cincuenta años sin hacerlo. Al no tener las obras completas conmigo, con el tiempo solo he releído mis libros favoritos, comprados aquí y allá, y los relatos que aparecen en distintas colecciones. Y ninguna de esas colecciones contenía los Diarios.

La brecha de cinco decenios hace que sea irresistible tratar de comparar el modo en que leí los Diarios de niña y el modo en que los he leído ahora.

Lo primero que debe decirse es que, cuando los releí, me pareció que no existía la menor brecha. ¿Qué son cincuenta años? Bueno, cuando se trata de algunos de los libros que leímos a los cinco o a los quince años, un abismo. Muchos de los libros que adoraba y de los que aprendí mucho han caído en sus profundidades. Soy absolutamente incapaz de leer La familia Robinson suiza y me asombra que haya podido leerlo antes —¡hablando de mascar cuero de morsa!—, pero los Diarios me dieron una curiosa sensación de constancia, casi de inmortalidad; porque no han cambiado en absoluto. Son tan originales y sorprendentes como cuando los leí por primera vez. Ni siquiera estoy segura de haberlos leído ahora de un modo muy distinto a como los leí entonces.

Intentaré comparar mis reacciones de entonces y las de ahora en relación con tres aspectos del libro: el humor, el género y la religión.

Aunque parece ser que los niños y los adultos tienen sentidos del humor distintos, se solapan a tal punto que me pregunto si no será que la gente utiliza el mismo aparato de un modo diferente a distintas edades. Más o menos cuando me crucé con los Diarios, a los diez u once años, leía los cuentos de James Thurber con una atención sobria y piadosa. Sabía que eran graciosos, que los adultos se reían en voz alta al leerlos, pero a mí no me hacían reír. Eran unos cuentos magníficos y misteriosos sobre el comportamiento humano, como los demás cuentos populares e historias en las que la gente hacía todas esas cosas asombrosas, aterradoras e inexplicables que hacían los adultos. Las correrías nocturnas de la familia Thurber en «The Night the Bed Fell» no me resultaban más ni menos extrañas que el comportamiento de la familia Reed en el primer capítulo de Jane Eyre. Las dos eran descripciones fascinantes de la vida: versiones de un testigo ocular, guías sobre el mundo que me esperaba. Me interesaban tanto que no podía reírme.

Thurber me hacía reír cuando jugaba con las palabras. El hombre que llegaba con las carolas (en vez de corolas) y la cocinera que se espantaba al ver el objeto en forma de crápula (en vez de cúpula) dispuesto sobre la nevera eran una fuente de puro placer, entonces como ahora. Lo accesible que resulta para un niño el humor de Mark Twain sin duda tiene que ver con su manera de jugar con el lenguaje, con las cosas absurdas que dice en serio, con las maravillosas elecciones de palabras. La primera vez que leí el cuento sobre el arrendajo azul que intentaba henar la cabaña con bellotas, casi me muero de risa. Me eché al suelo boqueando y temblando de alegría. Aún hoy siento que me embarga un apacible contento cuando pienso en ese arrendajo. Y todo es por la manera de contarlo, como suele decirse. El cuento es la manera de contar el cuento.

El diario de Adán es divertido, cuando lo es, por cómo escribe Adán:

El asunto la llevó a compadecerse de las criaturas que viven en el agua, a las que ella llama «peces», pues sigue poniendo nombre a todas las cosas, que no requieren apelativo alguno ni acuden cuando se las llama por el susodicho nombre. Esto a ella le trae sin cuidado, pues es una mentecata sin remedio. Así que sacó un buen puñado de peces del estanque y los metió en mi cama para que entraran en calor, pero he estado pendiente de ellos durante todo el día y no los veo más felices ahora que antes[2].

He ahí un estupendo pasaje de Mark Twain, que abarca una zona enorme en una digresión natural y suelta que parece no ir a ninguna parte hasta que culmina con una precisión pasmosa en una mina de oro. Cualquier niña lo consideraría gracioso, quizá sin seguir todos sus rodeos, pero encantada por su cadencia, por la palabra mentecata, por la idea de meter un pez en la cama; y cuando la niña creciera y lo releyera, la recompensa crecería también; y si de adulta tuviera que escribir un ensayo al respecto y estudiara y analizara seriamente esta oración, acabaría sintiendo auténtica admiración por su vocabulario, sintaxis, compás, sentido y ritmo, sobre todo por la hermosa puntualidad de las últimas palabras; y le parecería gracioso, como en efecto se lo parece.

El humor de Twain es indestructible. El año pasado, al tratar de escribir un estudio sobre los ritmos de la prosa, analicé un párrafo de «La rana saltarina» —empleándome a fondo, examinándolo detenidamente, contando los acentos, agrupando frases, reduciéndolo a una mera partitura para tambor—, y aun después de tanto manosearlo, cada vez que lo leía, fluía de una manera tan fresca y vivida y divertida como siempre, o aún más. La prosa misma es indestructible. Es todo una y la misma cosa. Es como un hablante vivo. Mark Twain registró su voz por escrito con una fidelidad y vitalidad que hace que las grabaciones electrónicas parezcan toscas, meras curiosidades.

Me pregunto si es eso lo que inspira confianza, aun cuando Twain nos decepciona a menudo. Los lapsos como las tonterías sobre el Niágara en el diario de Eva —un pasaje obviamente incluido para beneficio de una publicación sobre las cataratas— me haría desconfiar de casi cualquier otro escritor. Pero la pureza de Mark Twain es inconfundible e incorruptible, y por eso sus lapsos destacan tanto y aun así son perdonables. Alguna vez he oído a un gran pianista cometer muchísimos errores de ejecución; los errores no importaban, porque la música era verdadera. Aunque en ocasiones Mark Twain fuerza el humor, su voz siempre vuelve a oírse, una y otra vez; y es una voz hecha de hipérboles y absurdos e invenciones desaforadas y precisión y verdades absolutas.

De modo que, en general, mi reacción al humor de los Diarios es la misma que hace cincuenta años. En parte se debe a que el humor es totalmente infantil. Y lo digo como un elogio. No oculta malicia, no hay codazos ni guiños, no hay burla. Ahora, como entonces, Adán me parece muy gracioso, pero tan obtuso que a menudo desearía darle una bofetada más que reírme de él. Eva no es tan graciosa, pero ahora me enfado menos con ella, así que me es más fácil reírme.

Leí los Diarios antes de tener ningún interés personal, por así decirlo, en temas de género. Era consciente de que existían los hombres y las mujeres, y sabía cómo venían los bebés al mundo gracias a un libro germánico muy útil, pero el asunto me parecía totalmente remoto y abstracto, de un interés inmediato tan pertinente como la teoría keynesiana de la economía. Por entonces, el «estado latente», una de las imaginativas invenciones de Freud, campaba a sus anchas; los niños disfrutaban de años de libertad antes del frenesí de lascivia hormonal que actualmente se espera de un chiquillo de diez años. En todo caso, en los años cuarenta el género no era un tema de debate. Los hombres eran hombres (dirigían algo o se ponían uniforme, en su mayoría), las mujeres eran mujeres (llevaban la casa o trabajaban en fábricas, en su mayoría), y ahí acababa la cosa. A excepción de unas pocas subversivas como Virginia Woolf, nadie cuestionaba en público las instituciones y los supuestos de la supremacía masculina. Era el punto arquitectónico más bajo del siglo en lo relativo a la Construcción del Género, reducido por entonces a un espacio tan amplio y cómodo como un armario.

Pero los Diarios datan de finales del siglo XIX, época del cuestionamiento revolucionario sobre los roles de género, primera era del feminismo, periodo del movimiento sufragista femenino y la «Nueva Mujer», justo la sólida y alegremente competente Eva que imaginó Mark Twain.

En los Diarios veo ahora cierta defensa de las mujeres, además de un sentimiento de ternura y profunda delicadeza ante ellas. Mark Twain siempre se ponía de parte del perdedor; y aunque creía que el mundo era y debía ser un mundo de hombres, sabía que las mujeres iban perdiendo. Ese sutil sentido de la justicia confiere a los dos Diarios su complejidad moral.

Había en ellos algo que me incomodaba de niña, y creo que residía justo ahí, en esa complejidad y en cierto grado de autocontradicción.

No es la superioridad intelectual ni física lo que otorga a Adán una ventaja absoluta sobre Eva, sino su sólida estupidez. No entiende, no escucha, no se interesa, es indiferente, no habla. Se niega a relacionarse con ella; Eva tiene que relacionarse —en palabras y actos— con él y ponerlo en relación con el resto del paraíso. Adán está de lo más contento consigo mismo tal cual es; ella siempre tiene que adaptarse a él. Adán es su propio centro de atención. Para vivir con él, Eva tiene que aceptar situarse en la periferia, ser contingente, secundaria.

Hay un grado considerable de verdad social y psicológica en esa imagen de la vida en el paraíso. Milton pensaba que ese ordenamiento era excelente; al parecer, Mark Twain no, porque al final de los Diarios nos muestra que, si bien Eva no ha cambiado mucho, ha cambiado profundamente a Adán. Ella siempre ha estado espabilada. Al final él acaba por espabilar y le hace justicia a ella —y a sí mismo—. Pero ¿no es demasiado tarde para ella?

Creo que cuando leí los Diarios de niña capté bastante bien todo lo anterior, y que me fascinó y me perturbó un poco, por más que aún no pudiera ponerlo en palabras. Al parecer, los niños tienen una propensión innata a la justicia; no hay que enseñársela. Tienen que desaprenderla a palazos, de hecho, para acabar siendo adultos bien prejuiciosos.

Mark Twain y yo crecimos en una sociedad con un ideal de género binario: el marido autosuficiente que sostenía a la familia, la esposa dependiente que se quedaba en casa. Él, roble, ella, hiedra; el poder para él, la gracia para ella. Él trabajaba y ganaba dinero; ella «no trabajaba» pero llevaba el hogar, daba a luz y criaba a los niños y le proporcionaba a él las comodidades estéticas y a menudo espirituales de la vida. Al final de este siglo, la visión político-religiosa que tienen los conservadores acerca de los deberes de los hombres y las mujeres sigue estando próxima a esa imagen, aunque se encuentra mucho más alejada de la norma general que hace cincuenta o cien años. ¿Encajan en esencia el Adán y la Eva de Twain en ese poderoso estereotipo, o lo modifican significativamente?

Creo que las modificaciones son significativas, aun cuando el final del texto elude la cuestión. Mark Twain no apoya un ideal de género, sino que investiga lo que entiende por diferencias reales entre las mujeres y los hombres: algunas de ellas encajan en ese ideal, otras lo ponen en entredicho.

Eva es la intelectual del paraíso, Adán el palurdo. Ella es sumamente curiosa y quiere saberlo todo, nombrarlo todo. Adán no siente curiosidad alguna, está seguro de saber todo cuanto necesita saber. Ella quiere charlar, él gruñir. Ella es sociable, él solitario. Ella se jacta de su espíritu científico, aunque acepta sus teorías predilectas sin ponerlas a prueba; su método es puramente intuitivo y racional, sin asomo de empirismo. Él piensa que ella debería poner a prueba sus ideas, pero es demasiado perezoso para hacerlo él. Adán se tira por las cataratas en un barril sin decir por qué; por lo visto, los hombres hacen esas cosas. Mucho más imaginativa y susceptible a la imaginación que él, Eva hace cosas peligrosas solo cuando no sabe que lo son. Monta tigres y habla con la serpiente. Es rebelde, aventurera e independiente; Adán no cuestiona la autoridad. Ella es la agitadora inocente. El anarquismo amoroso de Eva destruye el paraíso insensato, autónomo y autoritario de Adán; y entretanto lo salva a él de ello.

¿Se salva ella?

Esta Eva animada, inteligente y anárquica me recuerda a la Ann Verónica de H. G. Wells, una Nueva Mujer ejemplar de 1909. Y sin embargo el valor y la curiosidad de Ann Verónica acababan por conducirla no a la independencia, sino al matrimonio, considerado como el apogeo favorable y suficiente del ser femenino. Estamos peligrosamente cerca del Síndrome de Natasha, el colapso de un personaje femenino vivaz que se convierte en una cerda de cría en cuanto se casa y empieza a tener niños. Una vez que se ha ganado a Adán, una vez que llegan los niños, ¿deja Eva de hacerse preguntas y pensar y cantar y nombrar y explorar? No lo sabemos. Tolstói nos da una muestra fugaz y horrible de la Natasha casada; pero Mark Twain no nos dice nada sobre el devenir de Eva. Eva guarda silencio. No es buena señal. Después de la caída solo tenemos la voz de Adán, que se pregunta con enorme asombro qué clase de animal es Caín. Eva solo nos dice que amaría a Adán incluso aunque le pegara: muy mala señal. Y cuarenta años después dice: «Él es fuerte, y yo, débil. Yo le necesito mucho más que él a mí. Vivir sin él no sería vida. ¿Cómo iba yo a ser capaz de soportarla?».

No sé si debo creerle, o si puedo. No parece la Eva que conocía. ¿Eva, débil? ¡Tonterías! La utilidad de Adán como colaborador es problemática, tratándose de un hombre que, cuando ella dice que tendrán que trabajar para vivir, decide lo siguiente: «Ella será útil. Yo supervisaré»; un hombre que cree que su hijo es un canguro. Eva lo necesitaba para tener hijos, y como lo ama lo echará de menos. Pero ¿dónde están las pruebas de que no podría vivir sin él? Es de suponer que Adán sobreviviría sin ella, a la manera bruta en que lo hacía antes de su llegada. Pero sin duda lo importante es la interdependencia de ambos.

En este punto, quisiera leer los Diarios como una burla sutil y amable del arreglo entre el Hombre Fuerte y la Mujer Débil; pero no estoy segura de que pueda hacerse, o no del todo. Tal vez sea una burla tanto como una capitulación.

Y Adán tiene la última palabra: «Dondequiera que ella estuviera, allí se hallaba el paraíso». Pero el patetismo de esas palabras es totalmente inesperado, un grito del corazón. De niña me daba escalofríos; ahora también.

Me crie con tan poca religión como una liebre, y con toda seguridad he ahí un motivo por el que Mark Twain me resultaba tan sensato de niña. Las descripciones de feligreses me interesaban como los ritos exóticos de una tribu extranjera, y nadie describía mejor esa práctica que Mark Twain. Pero Dios, tal y como descubrí en mis lecturas, parecía causar solo complicaciones innecesarias, hacía que la gente adoptara posturas extrañas e hiciera cosas deprimentes; trataba horriblemente a Beth March y hacía todo lo posible por arruinarle la vida a Jane Eyre antes de que ella lo cambiara por Rochester. No leí ninguno de los libros en los que Dios es el personaje principal hasta muchos años después. Estaba muy contenta con los libros en los que no aparecía en absoluto.

¿Acaso alguien que no fuera Mark Twain habría podido contar la historia de Adán y Eva sin mencionar siquiera a Jehová?

Siendo una niña pagana, estaba totalmente a gusto con esa versión. Daba por supuesto que era la más sensata.

Siendo una anciana pagana sigo creyéndola sensata, pero puedo apreciar mejor su originalidad y su valor. ¡Qué atrevimiento el de aquel hombre, qué independencia magnífica y asombrosa la de su mente! En la Norteamérica piadosa, orante, censora y santurrona de 1896, o para el caso la de 1996, mostró que Dios era una hipótesis innecesaria, dejando que Eva y Adán se expulsaran a sí mismos del paraíso sin la menor ayuda divina, ni tampoco de la serpiente, para poner el pecado y la salvación, el amor y la muerte en nuestras manos, en calidad de asuntos estrictamente humanos y propios, responsabilidad nuestra; eso es un alma libre, y además valiente.

Qué suerte tuvo aquella niña de conocer un alma así en su tierna edad. Qué suerte tiene un país de llevar a Mark Twain en el corazón.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Leer de joven, leer de mayor.

Prólogo a "Los diarios de Adán y Eva", de Mark Twain. 1996.

Por Ursula K. Le Guin.

En "Contar es Escuchar: Sobre la Escritura, la Lectura, la Imaginación",

Círculo de Tiza, 2017, 300 páginas