Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Autores |

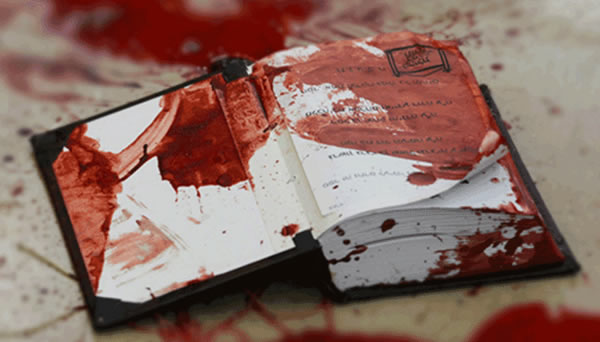

Literatura

y maldad

Por Víctor Barrera Enderle

Publicado en La panera N°4. Abril del 2010

.. .. .. .. ..

Imagino que, en el principio, parte fundamental de la creación literaria fue la descripción o la interpretación de la acción, del acontecer. Nacer, morir, convertir. Conceptos que en las primeras manifestaciones escritas subliman, proyectan o recrean cierta dosis de violencia. Entre otras funciones, la poesía surgió como una suerte de interlocución mítica entre la tribu y las fuerzas ocultas que parecían regir el mundo. En la literatura clásica, una acción violenta –efecto de una “sustancia esencial” que nuestros ancestros identificaban con un concepto atemporal: el mal- suele ser la detonación de las grandes tragedias: el rapto de Helena, el robo de la esclava Griselda, la muerte de Héctor, el asesinato de Agamenón. Las nociones de sacrificio, redención e incluso resurrección, estaban unidos a actos sanguinarios. El mal como quiebre de lo estable, como ofensa a la tradición: la excepción a la regla. Aristóteles defendió nuestro derecho a la literatura argumentando que ella proporcionaba la posibilidad de imitar, de mimetizar, las acciones nobles. Pero al ponderar esta mímesis virtuosa mentaba tácitamente su némesis: la maldad. Era una suerte de dios Jano con sus dos caras.

Al correr de los siglos, el antagonismo de la maldad fue cambiando su función. El Romanticismo hizo del mal una actitud ante la vida. Victor Hugo defendía lo grotesco como tema literario, Baudelaire bautizó su inmortal poemario como “Las flores del mal”, Thomas de Quincey desplegaba un ensayo ficcional sobre el asesinato considerado como arte.

Pero no sólo en la acción se ejerce la violencia en la literatura, el lenguaje mismo también la padece y sufre sus transformaciones. Durante la modernidad, la llamada tradición de la ruptura significó una suerte de homicidio literario: violentar el lenguaje para acabar con los antecesores; para provocar un extrañamiento en el lector. Las vanguardias -esa metáfora bélica, como las llamó Borges- fueron estrategias de ataque, formas de golpear al canon.

En nuestra literatura latinoamericana, la violencia pasó de ser tema ancestral a figura del lenguaje. De aquellas fuerzas violentas naturales descritas en las novelas realistas como “La vorágine” o “Canaima”, al mal sutil y el terror literariamente sutilizado de “Farabuef ”. Poco a poco, la violencia avanzó de los espacios ágrafos de la historia no oficial a las principales expresiones escritas. En una escena de “La virgen de los sicarios” (la novela finisecular de Fernando Vallejo), el viejo gramático (protagonista y narrador de la obra) que regresa a su natal Medellín y la encuentra sumergida en la muerte y el narcotráfico, tiene una discusión mientras viaja en el metro en compañía de su joven y sicario amante: dos sujetos desconocidos lo amenazan verbalmente y él les responde presumiendo su profesión. “Si supieran con quién están tratando”, les dice y luego les recalca: están frente al último gran gramático de Colombia, nada menos que ante el descubridor del “proverbo”, es decir, de la palabra que está en lugar del verbo y, acto continuo, da un ejemplo fulminante: “dijo que lo iba a matar, y lo hizo”, ese “hizo” que está en lugar de “matar” es el dichoso proverbo y justo cuando termina su lección, su joven sicario desenfunda la pistola y da cuenta de los dos agresores. Como si la palabra matar inventara la muerte. La gramática como la lógica de la maldad.

Incluso en esta nueva organización geográfica de nuestras literaturas que las nuevas industrias editoriales promueven espectacularmente, la llamada “Literatura del Norte” en México y buena parte de la narrativa colombiana actual tienen como característica principal no la procedencia de sus autores ni la descripción de costumbres, sino la temática de la violencia, del narcotráfico. Hemos llegado a un punto en que la realidad ha superado a la ficción. El narcotráfico ha creado sus propios neologismos. Nuevas acciones violentas que rápidamente se vuelven cotidianas y pasan a la literatura más que como una forma de invención, como crónica reporteril. Y tal vez eso sea lo más sorprendente: en poco tiempo la violencia se ha consagrado en el mundo de las letras como modo discursivo y también como género literario. Ya no es detonación, como en la época clásica, sino una constante. Uno de los grandes retos para los narradores latinoamericanos radica en cómo convertir esa cotidianeidad violenta en creación literaria, es decir, cómo sorprender a los lectores. La literatura ha confrontado siempre a la realidad, y más que un reflejo de ella, ha sido inquisición permanente. Hasta ahora. En la creación escrita, la visión de mundo solía aparecer como una suerte de interpretación y develamiento. Las letras se anticipaban a la vida. Hoy parece al revés. Lo real se niega ser ficcionalizado, se vuelve escurridizo y nos inunda constantemente.

La literatura ha dejado de ser el espacio privilegiado de épocas anteriores para convertirse en sitio de resistencia. Y tal vez su labor fundamental sea ahora redimensionar, creativa, estéticamente, la función del mal -de la violencia- en la vida actual, sin caer en preceptivas ni reglamentos morales -que no es su campo-, pero evitando igualmente el regodeo relativista que tan de moda se encuentra en la actualidad. Aún esperamos la gran obra de nuestro tiempo. No sabemos cómo será, pero sospechamos que en ella (sea del género que sea) nuestra realidad aparecerá despojada de todas las máscaras que los intereses políticos, religiosos y económicos le han calzado constantemente. Sospechamos también que no tendrá un final feliz.