Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Yanko González Cangas | Autores |

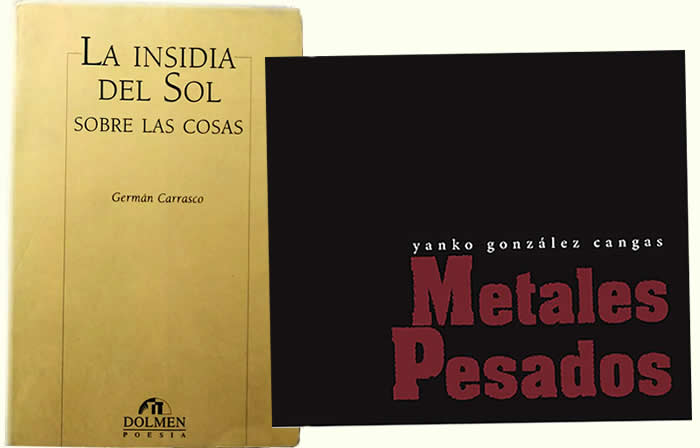

Vox chilensisLa insidia del sol sobre las cosas. Germán Carrasco. Dolmen 1997 (Chile)

Metales Pesados. Yanko González Cangas. Kultrún, 1998 (Chile)

Por Alejandro Rubio

En POESÍA.COM, diciembre 2000

Tweet .. .. .. .. ..

El presente chileno guarda paralelismos y diferencias con el presente argentino, en lo político y en lo específicamente poético. Si la historia que pesa sobre la nueva generación en los dos países incluye sangrientas dictaduras militares seguida de una democracia excluyente y continuista, lo cierto es que en Argentina hay consenso sobre el rechazo a la guerra sucia y en Chile no. La poesía chilena del siglo XX siempre se destacó por aportar, prácticamente en cada generación, poetas de primer nivel: Huidobro, De Rokha, Neruda, Parra, Lihn, Teillier, Lira, Martínez y sólo la ignorancia y la proverbial separación de nuestras provincias impiden ampliar la lista. Lo determinante fue, creo, la existencia de una figura mayor en la primera vanguardia hispanoamericana como fue Huidobro, al lado del cual nuestro infinitamente estudiado capítulo de Martín Fierro solo ofrece escritos de segunda intensidad. Los dos libros que nos ocupan se hacen cargo de la nacional vena poética pero cada uno tomando un antecedente relativamente cercano en el tiempo distinto; Lihn, en el caso de Carrasco, y Rodrigo Lira, en el caso de González Cangas.

El libro de Carrasco ofrece tal caudal de aciertos técnicos en lo prosódico, lo sintáctico y lo relativo al acabado de imágenes que sería tarea para un libro desmenuzarlo. Baste mencionar el generalmente delicado y oportuno trabajo con la aliteración ( "Té y tests, esta vez a oscuras", por ejemplo) que en apenas un momento de baja tensión desciende a la generación semántica atribuida a este recurso por el neobarroco argentino. En cuanto a la sintaxis, la elegancia de Carrasco recuerda, entre nosotros, a la de Giannuzzi, es decir, la línea contraria a la arborescencia de Ortiz y Saer: un tipo de frase larga que carga la oración principal con variadas cláusulas que la determinan y la limitan en un contorno acerado, lejos de la difuminación de En el aura del sauce. En cuanto a las imágenes, Carrasco es un deudor del imaginismo con talento: una bikini que gotea desde una soga es el final casi académico de un poema de amor. Sin embargo no es ésta su única fuente. Se diría que Carrasco ha espigado la historia de la poesía en lengua española para extraer perlas que sorprenden por su contemporaneidad; en esto ayuda una adjetivación a veces sugerente, a veces precisa, a veces dotada del carácter ritual de los epítetos homéricos., la creación de motetes —"la praxis que lisia", "la insidia del sol"— que se repiten a lo largo de varios poemas y cierta capacidad que llamaré, sin ninguna intención de ofender, de redacción: Carrasco sabe mezclar elementos sensitivos y abstractos en el desarrollo de un poema a la manera de Auden y Larkin, dejando siempre en claro que su interés es exponer una idea con un grado medio de plasticidad.

Ahora que he dejado más o menos en claro por qué Carrasco es técnicamente superior a la media de poetas argentinos, puedo dedicarme a precisar algunos rasgos del mundo que sibilinamente propone La insidia del sol sobre las cosas. Su tema dominante y nunca explícito es el poeta en la ciudad (la presencia de la naturaleza sirve aquí como contraste, apenas como lo que no es la ciudad: no está cargada positivamente) y la posibilidad de seguir haciendo poesía. Para esto, se impone una mirada crítica al pasado; ésta es tomada sin grandes cambios de Lihn, es decir, el poeta simula embelesarse con la fastuosidad del pasado para finalmente rechazarlo como falso y postular un presente más pobre pero más auténtico. De ahí se extrae una ética: "tratar de usar las palabras exactas aunque a nadie le importe". La figura del poeta moderno aparece frecuentemente connotada por la parálisis, esta parálisis es la reacción ante lo poético encontrado en la realidad, como se ve en el poema "Patinadores". Esta parálisis es lo que saca al poeta del flujo de lo cotidiano y provoca una detención que es la precondición para saber qué son realmente las cosas. Este es el costado propositivo de la crítica de Lihn/Carrasco. Pero tal vez presente de una manera muy lineal algo que en realidad es un drama que el libro no resuelve; en efecto la parálisis puede durar demasiado, "EL QUE PODRIA/ CANTAR/ no tiene garganta", todo el proyecto poético podría recalar en la mudez absoluta. Esta es la angustia del yo lírico, y su despliegue en escenas y tiradas conceptuales es la carne y el alma del libro.¿De qué se trata este libro que comienza con una extensa cita de un antropólogo inglés y termina con unas instrucciones para cometer un suicidio honorable? Una hipótesis: se trata de un informante de una tribu urbana que pone al lector en el lugar del etnólogo, o mejor dicho: de la transcripción de un escribiente neutro, a caballo entre dos mundos. Y sin embargo no podemos creer en la fidelidad de esta transcripción, a pesar de que el transcriptor no altera datos; la distorsión está en la lengua. Reformas ortográficas, alteraciones fonéticas, interpolaciones de letras, el uso de una especie de portuñol, el trabajo con el chileno puro desde los vocablos hasta la pronunciación, etcétera, son las manifestaciones de esta empresa distorsiva. Y la idea de hacer un hipertexto poético: prácticamente no hay poema que no tenga su correspondiente nota al pie, con citas de Levi-Strauss, Platón, Nietzche , Juarroz, creo que un miembro de una banda de hip-hop y nombres de los que podrían ser, para el ignaro lector de estas provincias, jóvenes poetas chilenos (más una institución oficial, el único caso en que se manifiesta un uso irónico). En Metales Pesados lo conversacional nunca cuaja en discurso y la literatura amaga, pero nunca adviene. En sus tres cuartas partes sus referentes son los usos y costumbres de un sector de la juventud santiaguina; en su última parte es la escapada a la vida privada del poeta. Esto puede quitarle cohesión al libro, pero es como si González Cangas quisiera entibiar su gesto radical con un guiño a la tradición de su país. Carrasco lo hace mejor, con más convicción. Sin embargo, no puede descartarse una línea de trabajo que saque a la luz la coherencia del trayecto antropología-suicidio, dejo esto a estudiosos más pacientes que yo. Ya que nombrábamos a Carrasco, la comparación tal vez aclare ciertos rasgos de la actitud de González Cangas: a la pregunta ¿qué hacer con la poesía hoy? Carrasco responde: administrar la herencia. Un poco de Lihn por acá, algún recurso tomado de la poesía del 70, por allá, algo de objetivismo norteamericano por acullá: una serie de retazos y entradas parciales que terminan por configurar un sistema que intenta actualizar la tradición. Gonzáles Cangas no: tiene muchas iluminaciones fragmentarias que no se coagulan en un sistema; seguir el haz de sus divergencias constituye el movimiento de la lectura del libro.

Un joven poeta chileno de paso por Buenos Aires me dijo : "Yanko escribió un libro que no se entiende". Yo concedería que sí, que hay pasajes de Metales pesados que no significan nada, pero señalan. ¿Qué? Un momento revolucionario del lenguaje, un momento en que lo viejo ve perderse la integridad de su discurso y lo nuevo no alcanza a articular el suyo. Se me dirá: Rodrigo Lira ya estuvo en esa posición. A lo que respondo: los partos en poesía son eternos.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Yanko González Cangas | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Vox chilensis.

"La insidia del sol sobre las cosas". Germán Carrasco. Dolmen 1997 (Chile).

"Metales Pesados". Yanko González Cangas. Kultrún, 1998 (Chile).

Por Alejandro Rubio.

En POESÍA.COM, diciembre 2000