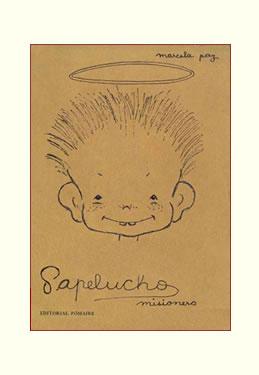

Rebelde con

causa

Un chico subversivo

Por Alberto Fuguet

Revista de Libros de El Mercurio, sábado

19 de enero de 2002

En 1976, cayó en mis manos Papelucho, una novela corta,

de unas 125 páginas, supuestamente infantil, ilustrada y con

letra grande, que todos mis compañeros habían leído

cinco años antes que yo por motivos que no vienen al caso.

La novela, escrita en forma de diario de vida, me impactó por

mil lados, ninguna de ellas por suerte intelectual. Mi edad biológica

era de doce, pero sin idioma, sin entender eso que llamaban español,

me sentía de siete, algo que, al parecer, me dañó

en forma  permanente.

Yo, al igual que el insólito narrador, tampoco entendía

este mundo freak, raro, atroz, en blanco y negro, llamado Chile. Porque

Chile, más que el mundo infantil, es la materia prima de Papelucho,

lo que, de paso, convierte a la saga en un texto clave para cualquier

historiador que desea escudriñar nuestro particular ser nacional.

permanente.

Yo, al igual que el insólito narrador, tampoco entendía

este mundo freak, raro, atroz, en blanco y negro, llamado Chile. Porque

Chile, más que el mundo infantil, es la materia prima de Papelucho,

lo que, de paso, convierte a la saga en un texto clave para cualquier

historiador que desea escudriñar nuestro particular ser nacional.

Papelucho (el narrador bautiza el libro con su nombre, a lo Tom Sawyer)

se transformó, de inmediato, en mi álter ego. Pero había

algo más, algo no menor: Papelucho hablaba (en rigor, escribía)

en un español real, de la calle, salpicado de escupo; de inmediato

le creí todo lo que me confidenciaba. Marcela Paz y su Papelucho

me reconcilió con el idioma en un momento clave. Me hizo darme

cuenta de que el castellano no era una lengua muerta, una lengua mentirosa,

una lengua difícil y cerrada en sí misma.

Papelucho (y por Papelucho me refiero a los doce tomos que conforman

el opus) ha ido encontrando su lugar en la historia de la literatura

chilena, aunque ha sido sospechosamente poco estudiado por el hecho

de ser "infantil". El libro, por cierto, se niega a desaparecer.

Ha resistido varias generaciones de lectores y ha sido capaz de interpretar

con precisión la realidad nacional a pesar de lo mucho que

la realidad ha cambiado. Es que Papelucho bien puede ser una de las

voces más subversivas de la literatura chilena. Es un personaje

precursor, fisurado, contestatario, irreverente, rockero, punki, lleno

de olfato y percepción, que enfrenta cada situación

que inventa o con la que se topa con una curiosidad definitivamente

existencial. Papelucho es un personaje que siente tanto que a veces

esa misma emoción lo supera y lo daña.

Papelucho, ya no es necesario subrayarlo, es un libro clásico

pero, sobre todo, adelantado. Nació antes de tiempo. Mucho

antes. Papelucho nació en 1947. De esa fecha data la edición

pionera de Papelucho que después originó el resto de

la serie. La novela de Marcela Paz apareció cuatro años

antes que el famoso Holden Caulfield, de El guardián entre

el centeno, de Salinger. Tal como Holden, Papelucho es un niño

privilegiado que, sin embargo, espera más de lo que le dan;

su ultrasensibilidad le trae más problemas que beneficios.

Papelucho capta que su familia, unida como sólo podría

serla una familia burguesa de los Cincuenta, es todo menos estable:

el chico se la pasa todo el día solo, sus padres nunca están

o, si están, se empeñan en castigarlo ("mi padre

es cruel y me aborrece", "mamá estaba como loca y

me dio dieciesiete pellizcos").

Es cosa seria y sus anécdotas y pillerías no son más

que el reflejo de una creatividad acelerada, loca, capaz de aniquilar

cualquier injusticia. Papelucho, en este sentido, es un héroe,

un ejemplo, y, en un país donde te enseñan a portarte

bien y a comerte toda la comida, este chico es un verdadero rebelde

con causa, quizás el verdadero ideólogo del MIR, el

santo patrono de los skaters, acaso el hacker más bacán

de la web.

Marcela Paz finalizó el primer Papelucho con una nota a pie

de página: "Este diario fue encontrado en un basural y

recogido por un ocioso que se puso a leerlo y lo ofreció a

la imprenta para su publicación". Cuatro años después,

sin embargo, el personaje volvió al ataque con Papelucho,

casi huérfano, una de las mejores segundas partes de la

historia de la literatura. En esa novela, el chico, en un momento

inspirado, reflexiona: "Resulta que no he sido feliz más

que una vez en mi vida y no me acuerdo cuándo fue". Pero

no todo es lucidez y desgarro; también hay distancia, humor,

travesuras al por mayor, algo de cinismo y franca ambición.

El truco del diario perdido, por ejemplo, es resuelto al comienzo

del episodio dos cuando un editor se acerca al chico y le dice que

él fue quien encontró el diario y que lo publicó.

Después le pregunta si sigue escribiendo. Papelucho le responde

que no. El editor, entonces, le ofrece diez mil pesos. Papelucho,

seducido, se vende, con cero culpa. "Total —escribe— que no por

el interés de la plata, sino de las cosas que voy a comprar

con mis diez lucas, ahora escribo mi diario otra vez".

Cuesta creer que, efectivamente, el primer libro fue escrito hace

más de cincuenta años. La forma como recrea el lenguaje

oral es asombrosa y su prosa está incrustada de marcas comerciales

("no conozco la costa, pero se me ocurre que debe ser llena de

aventuras y además debe ser dónde fabrican el chocolate

Costa") y citas a la cultura pop ("era un hombre como Batman").

Lo curioso es que a pesar de atravesar cuatro decadas tan disímiles,

Papelucho, tal como Peter Pan, nunca creció. Se quedó

pegado en un 1947 que, gracias al ojo de Marcela Paz, nunca fue muy

preciso. Con los años, algunas cosas fueron cambiando. Expresiones,

modismos, adelantos técnicos. Pero Papelucho nunca cumplió

los nueve años. Tomando en cuenta la moral de la época

(algo que, aterradoramente, no ha cambiado tanto), este chico de pantalones

cortos medios baggy y su eterno remolino capilar, salta a la vista

que siempre fue un tipo tremendamente pa-sado-para-la-punta y, por

eso mismo, espectacularmente contemporáneo.

No es casual que hoy, en el siglo XXI, lo sigamos leyendo y, más

importante, se lo leamos a nuestros hijos, que, impactados, creen

que tienen la misma edad que Papelucho. Ese, quizás, es el

mayor de sus méritos. Tener nueve y, a la vez, ser eterno.