Olvídate

de la historia, chico

(o de cómo un fan se topa con uno de sus maestros)

ALBERTO FUGUET

Revista Lateral, Nº 129 septiembre

2005

El novelista chileno Alberto

Fuguet relata el encuentro en su juventud con uno de sus ídolos,

el escritor y guionista Richard Price, durante un viaje iniciático

a la ciudad de Nueva York. A medio camino entre el relato de formación

y la reivindicación del fenómeno fan, el autor destapa

la caja de sus recuerdos para revelar su secreto mejor guardado: las

lecciones de vida que le impartió Price, o cómo convertirse

en escritor en un almuerzo.

Veamos: he visto gente famosa de lejos,

de cerca, en el metro, en supermercados, en premières. He estado

con gente famosa, almorzando, comiendo, desayunando. He entrevistado

a muchos famosos (bueno, no tantos) pero no, eso no vale. Una entrevista

no es un encuentro, no es una charla, es –a lo más– una charada.

He pedido autógrafos. En rigor, esto no es tan así,

nunca tan groupie. Fan, sí,  claro

que sí, sino para qué. Si uno no es fan de alguien o

de algo, para qué seguir. Le he pedido a muchos escritores

que me firmen sus libros. Tengo una colección de novelas con

dedicatoria en la página tres.

claro

que sí, sino para qué. Si uno no es fan de alguien o

de algo, para qué seguir. Le he pedido a muchos escritores

que me firmen sus libros. Tengo una colección de novelas con

dedicatoria en la página tres.

La verdad es que he tenido la suerte de estar y conversar e interactuar

con varios artistas que han sido importantes –que han sido claves–

para el desarrollo de mi vocación. Porque para mí, la

fama es artística. Es la única fama que me interesa,

que respeto, que me asusta o me deja sin habla. Si me topara con Woody

Allen, ¿qué le diría? ¿Qué? No

me interesan los presidentes, los políticos, los deportistas,

la gente de la tele. Lo que transforma a un artista en un famoso,

creo, no es la fama en sí, no es el reconocimiento público,

o el mito, o la leyenda, sino el hecho que, debido a esa fama (debido

a esa obra que le dio esa fama), es altamente probable que esa persona

continúe viva para siempre. Como diría un amigo, “algo

no menor”.

La fama artística es, en lenguaje pop, algo así como

la inmortalidad. Sigo: la fama, como el tiempo, es relativa. Muta,

cambia, crece y disminuye de forma constante. La fama no es igual

para todos. Ni para aquellos que lo son ni para aquellos que la observan

o se obnubilan frente a ella. Trent Reznor es, en términos

generales, medianamente famoso. De hecho, para mucha gente, y en muchos

sitios del mundo, Trent Reznor no existe. Pero, en ciertos círculos,

Trent Reznor es Dios. Es Dios porque sus temas seguirán sonando

cuando él ya no esté. Y es Dios porque, tal como los

santos, ha entregado su vida a ayudar a los demás. Porque ¿acaso

no es esa la misión de los artistas: ayudar? Ayudar a que te

sientas menos solo o más conectado. Ayudarte a que sientas

que no eres el único, que hay gente que piensa o metaboliza

igual. Un artista debe ser capaz de alejarte de este mundo, y, al

mismo tiempo, acercarte a tu propio ser.

Alguien una vez me dijo que un buen ejercicio para medir a tus autores

favoritos es recordar aquellos que te ayudaron más. ¿O

quizás lo leí? No lo tengo claro. Capaz que lo estoy

inventando ahora mismo. Los autores que importan, aquellos que son

tus héroes, son esos pocos que estuvieron ahí, junto

a ti, cuando nadie más lo estaba. Y si bien hay autores claves

que uno ha leído ya de grande, o hace poco, a la larga, no

son tan importantes. Ningún autor que uno lea después

de haber publicado su primer libro importa tanto.

Con esta forma de medición, despejas mucho polvo de tu biblioteca

porque los autores de moda o los políticamente correctos, aquellos

clásicos que te ayudan a subir de pelo literario, desaparecen

automáticamente. Tus autores son aquellos con los que te topaste

cuando necesitabas leer para sobrevivir, que releíste cuando

te diste cuenta de que tú también deseabas escribir.

Escribir como ellos. Escribir parecido a ellos. O casi. No copiarlos

sino homenajearlos. Afanarlos. Robarlos. Uno quería escribir

igual a ellos pero… con cosas de uno. Uno quería ser como ellos

quizá porque la idea de ser como uno era no era la opción

más atractiva.

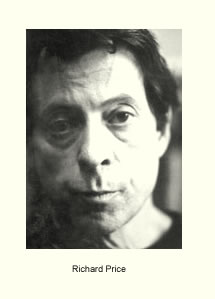

Para mí, uno de estos autores era –es– Richard Price.

Quién es Richard Price? Richard Price,

me consta, no es Paul Auster. No es una superestrella literaria. Y

eso que ahora, quince años después, Richard Price es

mucho más Richard Price. Tiene algo así como un nombre

literario aunque, lo sé, no es un gran y pesado nombre literario.

No es parte del canon norteamericano como lo es Phillip Roth o John

Irving o William Styron. No, Price no es de esos, no. Tampoco es uno

de estos nuevos jóvenes. Richard Price no está, por

ejemplo, en Anagrama. No ha sido untado de amarillo para adornar las

repisas de los lofts de los lectores cosmopolitas sudamericanos que

sueñan con Nueva York. Richard Price es de Nueva York pero

del Nueva York real. No del SoHo, de los restaurantes de moda, del

mundo design. De hecho, apenas está traducido al castellano.

De hecho, está mal traducido. Las pocas novelas suyas que han

pasado el cedazo del español deben estar al fondo de una librería

en la sección saldos.

Esta historia entonces es sobre Richard Price pero, sin duda, esta

historia también es sobre mí. O sobre alguien que se

parece a mí, porque el que va a tomar ahora la narración,

el que va a continuar con esta historia, no tiene acceso a escribir

en revistas como ésta o a publicar libros en ciertas editoriales.

Este chico, el chico que ahora se va a hacer cargo de esta historia,

es inocente y, a la vez, está lleno de ambición. Tiene

proyectos, ideas, historias. Tiene una carpeta con cuentos inéditos,

tipeados a máquina, unos; otros, impresos ya en su primer computador

Apple II que compró con el primer premio literario que ha ganado.

Este chico recién ha terminado Periodismo… no, ya lleva unos

años fuera de la universidad pero siente que la vida aún

no ha empezado. Ha ido a unos talleres literarios. Pronto va a publicar

su primer libro, algo que cree que le va a cambiar la vida, lo que

de alguna manera es cierto, aunque el cambio, en rigor, será

para mal, pero él no lo sabe, no sabe muchas cosas.

Pero empecemos de una vez.

Estoy en Nueva York. Manhattan. Primera vez. No, no es la primera

vez. La primera vez estuve dos días, de paso. Pero esta es

mi primera vez de verdad. No entiendo mucho lo que quiero decir con

esto. Quizá lo que quiero decir es que este viaje ha sido planeado.

La primera vez que aterricé aquí en Manhattan fue de

casualidad, casi. Fue una idea de última hora. Lo decidí

en un instante. Estaba de gira, una gira de rotarios, una gira organizada

por el Rotary para estudiantes pobres sudamericanos o que no eran

tan pobres pero no tenían acceso a viajar, porque antes viajar

no era tan fácil, no era tan barato y todo esto del Rotary

da para un cuento, lo sé, lo sé hace años, da

para un cuento que he empezado mil veces, un cuento que se llama “Rotar”.

El asunto es que la primera vez que llegué aquí a Nueva

York me alojé justo debajo de estas Torres Gemelas, donde me

encuentro ahora, el sitio donde filmaron el remake de King Kong, me

alojé en el suelo de un departamento nuevo en Battery Park

City, en el departamento de la tía de un chileno que no conocía,

y todo fue gracias a que el jefe de los rotarios se dio cuenta de

que mi pasaje era “flexible”, era un VISIT USA de Eastern, línea

aérea que ya no existe. Y por eso volé de Nueva Orleans,

mi epicentro rotario, a Nueva York, por dos días, con un tipo

repelente que tocaba la viola y que odiaba a su hermana, que tocaba

el violoncelo, y que era más talentosa que él, por algo

ella estaba becada en Julliard y él se iba de gira por el sur

profundo con los rotarios.

Vuelvo al presente. Este presente que en rigor es pasado. ¿Cuánto?

¿Quince años atrás? Dieciséis, más

bien. Algo así. ¿Importa?

El pasaje ha sido pagado con el dinero del premio. Estoy solo. Más

adelante, creo, llegarán unos amigos, con los que me encontraré

pero, no tengo claro por qué, quizá por un asunto de

pasajes o de descuentos o no se qué, pero yo partí antes.

Mucho antes. Y este es mi primer día aquí, aquí

en Manhattan y hace frío, al parecer nevó hace unos

días atrás porque todo está con nieve pero no

hay suficiente para que no se pueda transitar. Estoy alojando en un

hotel llamado Portland Square y el radiador de mi pequeña pieza

suena como en un filme de David Lynch. Llego a mi hotel después

de tomar un bus desde el aeropuerto que me deja cerca, en Port Authority,

y llego a mi hotel y subo en un ascensor impregnado con olor a mantequilla

derretida y de ahí a una cama y me quedo dormido y duermo profundo

y cuando despierto, sudando, por el calor del radiador tipo Eraser-

head, capto que no debo seguir durmiendo porque estoy en Nueva York

y ésta es, en rigor, la primera vez que estoy en Nueva York.

Salgo a la calle, y en la misma esquina, veo aparecer Times Square.

El Times Square del afiche de Taxi Driver. Hay neones, sí,

y afiches gigantes, pero nada de Gap o Starbucks o tiendas Disney

y el olor a desinfectante se escapa de las porno-shops y los prostitutas

y los homeless dificultan el cruce de la calle. Pero sigo caminando,

por Broadway abajo, y paso por Macy´s y luego por el Flatiron

Building que aparece en tantas fotos y afiches, hasta que, de pronto,

ya estoy en el Village, en un barrio definitivamente con onda, con

tanta onda que no sé qué hacer, qué mirar, dónde

entrar.

Después de dar varias vueltas, decido

entrar a una librería. Shakespeare and Company. Estoy seriamente

congelado. Necesito entrar a un lugar donde haya calefacción.

Así que entro. Y es como entrar a la librería a la que

siempre has querido ingresar. La librería de tus sueños.

Y ahí estoy, tratando de no desmayarme con todos los estímulos,

intentando grabarme todos los libros nuevos, todos los nuevos autores,

autores de los que nunca he escuchado. Ando con una libreta y anoto.

No tengo presupuesto ni para el 10% de lo que deseo. Cómo elegir.

Qué comprar. Decido no comprar nada. Por ahora. Decido empezar

a anotar y hacer una lista y a medida que pasen los días –porque

voy a estar dos semanas– iré reduciendo la lista hasta condensarla.

Pero sigo ahí, en la librería. Bajo al subterráneo.

Vuelvo al primero. Miro la sección cine. Dios, qué libros.

Por qué yo no soy de aquí, por qué no tengo acceso

a estas ideas. Por qué siento lo que siento ahora. Qué

es lo que siento. No lo tengo claro. Me siento con suerte de estar

acá y deprimido de no ser parte de este mundo y angustiado

de poder leer todos estos títulos y amargado por no tener los

dólares para comprar lo que quisiera y triste por no estar

con nadie para compartir todas estas emociones y sobreexcitado porque

siento que, por el sólo hecho de estar aquí, en esta

noche fría de invierno, ya soy mejor escritor, aunque tampoco

me queda muy claro por qué, pero siento que éste es

un buen lugar y que éste es un gran momento, un momento literario,

fitzgeraldiano, porque todo me parece una promesa y por primera vez

capto que ser joven no significa sólo tener pocos años

sino sentir más de la cuenta.

Entonces lo veo. Más bien, reconozco al tipo que está

a mi lado mirando libros de tapa dura. Mirando, uno a uno, en orden

alfabético los libros que están en la estantería.

Me parece conocido. Vagamente familiar. Lo primero que pienso es que

es alguien que no he visto hace años. ¿Pero de dónde?

¿Del diario tabloide donde, años atrás, hice

las prácticas? ¿De la universidad? ¿Puede ser

un profesor? No. ¿Qué hace este chileno acá?

Pero no, no, no es chileno. ¿O sí? ¿Quién

es? No es un actor de cine. No. No, no puede ser actor, no tiene el

aspecto de un actor. Depende. El tipo tiene algo rudo, desajustado,

muy Actor’s Studio. De galán, no tiene nada. Al revés,

su aspecto es de actor secundario. Actor de carácter. Pero

de películas B. Luce una chaqueta de cuero pero no tiene la

postura ni la personalidad de un tipo que usa una chaqueta de cuero.

Tiene algo de Ratso Ritzo, el personaje de Dustin Hoffman en Perdidos

en la noche. El mal cutis color tiza, el esqueleto casi a la vista,

el pelo negro grasoso. Entonces él avanza y atraviesa la librería

y veo que cojea. Y me fijo en que su brazo es raro. Que todo su lado

izquierdo, de hecho, tiene una suerte de parálisis. Entonces

ahí, recién ahí, sé que tengo al lado

mío, en esta librería a la que he entrado por primera

vez, a Richard Price.

¿Qué debo hacer? Saludarlo. Irme. ¿Y si me equivoco?

Bueno, no sería tan bochornoso. No, I´m not. ¿Y

si lo es? Quizás se enoje, le parezca mal. Sería interrumpirlo.

Además, a lo mejor, no es. Decido confirmar mi descubrimiento.

Parto hacia la letra P y busco sus libros para mirar la foto de la

portada. O quizás puedo comprar uno y mostrárselo y

ver si reacciona y entonces aprovechar para pedirle una firma. Pero

no hay ningún libro de Price en el instante. Quizás

están agotados. Me fijo en que Price sigue en la librería

y está hojeando una novela de Doris Lessing. Me acerco al mesón,

donde está el computador que guarda toda la información

del local, para preguntar si, por casualidad, tienen una novela de

Richard Price en el local. La dependiente teclea y, luego de un rato,

me dice que no, que de hecho Richard Price está out of print.

Fuera de circulación.

—Sólo puedes encontrar libros suyos en librerías de

segunda mano o en la biblioteca. Hace tiempo que no los reeditan.

Sorry.

Miro hacia donde está Price y capto que ya no está con

el libro en la mano. Capaz que esté por partir. Así

que me acerco y me paro al lado suyo. Cuento hasta diez y largo:

—You are Richard Price, right?

Price me mira y en ese instante me percato que el que está

nervioso es él y que no tiene respuesta. Se ha quedado en blanco.

—Price –insisto– Bloodbrothers, The Wanderers, Ladies´ Man,

The Breaks. I love The Breaks.

—Sí –me dice, pero en inglés, aunque mejor traduzco

todo. Todo menos sus libros porque siempre prefiero los títulos

originales y porque, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y a

pesar de que ahora sus libros sí se encuentran in print, en

las estanterías, sus cuatro novelas clásicas “de juventud”

nunca han sido traducidas.

—Sí –me dice, titubeando.

—Lo sabía. Soy un fan, un gran fan.

—Ah.

—Puta, te he leído todo. Todo. Te he subrayado. Tengo ese articulo

que escribiste que apareció en American Film pegado en mi corcho,

en mi pieza. No puedo creerlo. Richard Price. Soy un fan.

—Ya me quedó claro.

—Perdona. ¿Te estoy molestando? ¿Estás ocupado?

Me voy.

—No. Me incomodas pero no me estás molestando.

—He leído todos tus libros. Los encontré una vez en

una librería de la calle San Diego. En una caja, amontonados.

Unas ediciones paperback, bastante rústicas, con unas portadas

muy setenteras. Ojalá anduviera con uno de ellos. Pero cómo

iba a saber. ¿Cómo? Mi primer día en Nueva York

y me topo con Richard Price. Con Richard Price.

—No tan fuerte, no es necesario que todos se enteren. ¿Eres

de San Diego? ¿Mexicano?

—No, no. De la calle San Diego. Es una calle popular, donde están

las librerías de segunda mano. En Santiago. Santiago de Chile.

—¿Chile? ¿Mis libros estaban en Chile? Pero nunca han

sido traducidos. Bueno, uno. The Wanderers, por la película,

pero al alemán. ¿Tu eres de Chile?

—Sí, llegué hoy, pero sé inglés.

—Si no no estaríamos hablando.

—Cierto. Pero antes sabía más. Es que estoy oxidado.

Yo vivía de pequeño en California y…

—No quiero saber tu vida, perdona.

—No, claro. Perdóname. Fue un gusto…. Un honor conocerte…

—Me leíste en inglés.

—Sí. Antes sabía mucho inglés o quizá

lo sé ahora pero leo en inglés. Casi todo lo que leo

es en inglés. Pero me cuesta encontrar libros en inglés

porque Chile está muy lejos y es Tercer Mundo y todo eso.

Price me mira y me doy cuenta de que no entiende mucho lo que está

pasando y yo intento mirarme a mí mismo y capto que estoy hiperventilado

y que capaz que cree que soy una suerte de Mark Chapman, un fan-groupie-psicópata

que tiene un arma escondida en el bolsillo de su chaqueta.

—No soy un psicópata –le digo–. Sólo un fan.

—Deja de decir eso. Y nada… yo me tengo que ir. Que tu estadía

acá sea… placentera.

—Gracias.

—¿Cómo me reconociste?

—Tengo buena memoria visual. Además, me fijé en ti cuando

volví a ver tus películas.

Luego que Price dejara de escribir novelas, a fines de los setenta,

comenzó a ahondar su lazo con el cine. Un lazo que había

partido cuando Hollywood golpeó a su puerta y adaptó

sus dos primeras novelas con buenos resultados artísticos aunque

cero resultados económicos. Ambas películas las había

visto en Santiago. Los pandilleros, basada en The Wanderers, dirigida

por Phillip Kaufman, y Hermanos de sangre, de Robert Mulligan, con

un nuevo actor desconocido llamado Richard Gere. Cinco años

después, Martin Scorsese se acercó a Price y le propuso

que trabajaran juntos. Price hizo el guión de El color del

dinero y, un tiempo después, el capítulo “Life Lessons”,

con Nick Nolte, de la antología Historias de Nueva York. En

esas dos películas, Price hacía unos cameos. Como esas

dos películas las vi muchas veces, me fijé en los créditos

y pude ponerle una cara a Richard Price.

—No son mis películas –me corrije, al punto de perder la paciencia–.

Son de Marty.

—Marty. Qué cool. Tratar a Martin Scorsese de Marty. No puedo

creerlo.

—Créelo. Adiós.

—Adiós.

Trato de darle la mano pero mi mano se topa con su mano paralizada

y es complicado y no sé como zafar así que le toco el

hombro.

—Gracias por encontrarte conmigo. No me van a creer.

Price, exhausto ante este fan sudamericano que no para de hablar,

sale de la librería y, de pronto, la librería, que estaba

casi vacía, ahora se siente francamente desolada y yo, de pronto,

capto que estoy muy lejos de casa. Camino hacia la sección

de los libros de fotos. Me fijo en uno sobre el cine negro y, mientras

lo hojeo, siento el frío que entra de la calle, un frío

fresco y limpio que arrasa y avanza entre el calor adormilado del

interior.

—¿Tienes con quien almorzar mañana?

Miro y es Richard Price.

—Mira, de verdad estoy apurado pero… ¿De Chile? ¿De

verdad eres de Chile? ¿No estás inventando esto?

—Ando con mi pasaporte.

—No hace falta. Mira… Ok, mañana, a las 12:30. Corto. No tengo

mucho tiempo. Estoy escribiendo una novela y no quiero distraerme.

—¿Cuál? ¿Cómo se llama?

—Clockers. Pero eso es asunto mío. No seas tan ansioso.

—¿Pero va a salir pronto?

—Tengo que terminarla primero. Si me sigues hablando, nunca la voy

a terminar. Mañana a las 12:30. No llegues antes. Entendiste.

Un almuerzo corto. De cuarenta y cinco minutos. ¿Ok?

—Ok.

—Hasta mañana –me dice y me pasa una tarjeta.

La miro. Es sencilla. Richard Price, screenwriter. Calle Broadway

X. Piso 7º.

—Pregunta por mí.

Price parte, sin despedirse, sin sonreír, casi exasperado,

enojado, tenso. Yo me acerco a la misma chica y le digo que el que

acaba de estar ahí, en su librería, es Richard Price,

pero a ella la información no la conmueve. Miro la hora. Son

las siete y media de la tarde. Está de noche y está

nevando.

—Disculpa –le digo–, ¿conoces una librería de libros

usados que esté cerca?

—No me digas que andas buscando un libro de Richard Price.

Son las doce y cuarto del día, no cae

nieve, y estoy en la esquina de Broadway con la 48. Miro el edificio.

Tiene unos diez pisos y es levemente Art Déco y color amarillo.

Se ve viejo. Se llama The Brill Building pero yo aún no sé,

me enteraré años después de que es un edificio

legendario, no tanto por su arquitectura sino por la cantidad de clásicos

de la música que fueron compuestos ahí. Durante décadas,

the Brill Building fue el epicentro de Broadway y de la música

popular norteamericana.

Hoy, es decir, cuando esta historia se desarrolla, es el epicentro

del cine neoyorquino. Pero, insisto, eso no lo sé. Sólo

sé que anoche encontré la librería Strand y tuve

la suerte de hallar un ejemplar desvencijado de Ladies’ Man que me

costó 4,99 y que ahora tengo en mi bolsillo.

Miro el reloj de Times Square. Lo veo clarito. Las 12:22 p.m. Decido

entrar. Un guardia me mira pero no me dice nada. Subo en el ascensor.

Me fijo en que estoy rodeado de tipos de FedEx, UPS, DHL.

Me bajo en el piso siete. Leo pero no creo lo que leo. MARTIN SCORSESE

PRODUCTIONS.

La recepcionista me mira, me sonríe y me pregunta si me puede

ayudar.

—Creo que me equivoqué de piso.

Disculpe.

—¿A quién buscas?

—Eh… A Richard Price.

—Sí. De parte de quién.

—De Alberto Fuguet.

Marca el teléfono. Veo como ella pronuncia, mal, mi nombre.

La expresión en su cara es innegable. Price no sabe quién

soy. Se ha olvidado de la cita. O quizás se arrepintió.

—The Chilean guy –le digo–. The fan.

Ella me mira y, por un instante, duda en repetir la estupidez que

acabo de pronunciar pero quizás le inspiro lástima y

le dice.

—It´s the Chilean fan.

Price, por al auricular, le dice “Ok, yeah”. Eso lo escucho.

—Viene de inmediato –me dice.

Sigo mirando el letrero que dice MARTIN SCORSESE y me entretengo mirando

cómo llegan paquetes DHL desde Hollywood con los logotipos

de Universal y Warner Brothers.

Price aparece.

—Hey. Ven, tengo que contestar una llamada de Elei. Ven a mi oficina.

Lo sigo. Entramos a través de una puerta y lo que está

al otro lado son una serie de pasillos que dan a decenas y decenas

de puertas. Los pasillos están adornados con afiches. Con los

afiches de las películas de Scorsese en distintos idiomas.

Calles peligrosas, Toro salvaje, El rey de la comedia.

Llegamos a su oficina. La oficina es una mierda. La ventana da al

patio de luz. El escritorio de funcionario público está

atiborrado de blocs de papel amarillo escritos a mano. En la pared

cuelga un afiche de Historias de Nueva York en francés y otro

de Sea of Love, autografiado por Al Pacino. Justo a la altura de mis

ojos, un diploma, escrito a mano, con letras muy cursivas, que certificaba

que Richard Price había estado nominado al Oscar por su adaptación

de la novela de Walter Trevis para El color del dinero. En eso suena

el teléfono.

—Baby, how are you –le dice la persona que lo llama pero mientras

le habla, le levanta el dedo del medio y me pone cara de asco.

Yo trato de mirar todo lo que hay a mi disposición. Me fijo

en unos guiones, anillados. Uno dice NIGHT AND THE CITY, el otro,

MAD DOG AND GLORY. No puedo evitar abrir uno. Me fijo en que los diálogos

están interrumpidos por paréntesis que dicen BEAT.

(BEAT)

Un latido del corazón. Un silencio.

Un momento. Price cuelga el fono

—Hollywood es una mierda. Lo único que deseo es terminar esta

puta novela y alejarme de esta gente asquerosa.

Yo sigo mirando el guión.

—Beat –me dice–. Así los actores saben en qué momento

callar. O detenerse. Si llenas los diálogos con silencios,

puedes decir lo que quieras y dejarlos hablar por horas. En el cine,

funcionan más los silencios que las palabras. ¿Vamos?

Le paso mi ejemplar de su libro.

—¿Me lo firmas?

—No aún. Después del almuerzo.

Tocan la puerta y entra Paul Schrader. Tengo muy clara la cara de

Paul Schrader. Tengo el guión de Taxi Driver con su foto en

mi casa en Santiago.

—¿Almorzamos? –le dice Schrader a Price.

—Voy a almorzar con él.

—Ah, hola, encantado. Un honor. Tú eres Paul Schrader.

—Sí, claro.

—Taxi Driver. Toro salvaje. Gigoló americano. La marca de la

pantera.

Price me mira con algo de enojo y me pone cara de “cállate,

contrólate”.

—Sí.

—Es un fan chileno.

—Mira… anoche vi Missing en la tele, no la había visto.

—Yo nunca la he visto. Está prohibida en mi país.

—Claro. Bueno, es como explicable. Suerte.

Schrader se va y Price se levanta.

—Ok, partamos. ¿Quieres esos guiones?

—¿Sí?

—Sí.

—¿Se van a filmar?

—Quizás. Al menos, me los pagaron.

Volvemos al pasillo y ahora, no sé por qué, hacemos

otro recorrido.

—Eh… ¿esta es la productora de Scorsese, cierto?

—Claro.

—¿Y él está?

—No. Por suerte no está. Un consejo: no puedes lanzarle a todo

el mundo su currículum. No es algo muy… educado, digamos. Es

impertinente.

—Perdona.

—No me pidas perdón. Qué tengo que ver yo contigo.

Estamos almorzando sándwiches de atún

en una deli que está a dos cuadras del Edificio Brill. Yo decido

pedir lo mismo que él. Coloco mi copia de Ladies’ Man en la

mesa, pero él le da vuelta y la esconde debajo de los guiones

que me regaló. Price me cuenta cómo está investigando

para su novela, cómo ha salido, durante noches enteras, con

dos policías, y se ha internado por los peores barrios de Nueva

Jersey.

—¿Y tú? –me dice, de pronto, mientras mastica un pepino

dill– ¿Qué estás escribiendo?

—Estoy como escribiendo una novela de aprendizaje. Y tengo unos cuentos,

pero aún no pasa nada. No he publicado ni nada. ¿Cómo

sabes que quiero ser escritor?

Price se ríe. Se ríe por primera vez.

—Mi trabajo es ver lo que otros no ven. Aunque en tu caso, tampoco

es tan difícil darse cuenta. ¿Quieres que te dé

unos consejos?

—Sí.

—A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque, mira, tampoco

voy a estar toda la tarde contigo, ¿entiendes? No tengo tiempo

que perder. Porque si no tienes tiempo, no tienes nada. ¿Me

entiendes? Eso es lo primero.

—Eso es lo primero.

—Mi primera lección de vida –le digo, y pienso en cómo

Paul Newman le empieza a enseñar sus trucos a Tom Cruise.

—¿Qué más?

—Fíjate en los detalles. Todo, al final, es comportamiento.

—Todo es comportamiento.

—Sí –me dice–. Olvídate de la historia, chico. Apuesta

siempre por los personajes. Si tienes personajes, tienes una historia.

¿Sigamos?

—Sigamos.