Muchísimos son los estilos y rigores de la poesía,

tantos como poetas, por que se trata, en última instancia,

de maneras de hablar, de tonalidades, de temas, de intensidad y fulgor.

Uno puede imaginar, al margen de retóricas, grandes vertientes

caudalosas: la poesía cercana a la intimidad,  recogida,

discreta, casi para ser susurrada, y la otra, la poesía de

la calle, hablada en voz alta, cercana a veces a la épica,

con acentuado tinte social, aunque no siempre de compromiso y lucha.

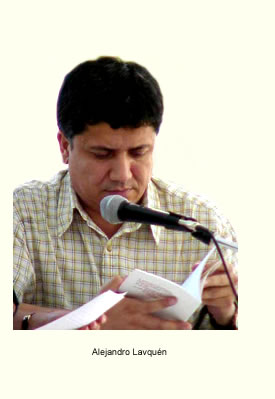

De esta segunda vertiente son los poemas de Alejandro Lavquén

en el libro "Sacros iconoclastas", editado pulcramente

por Ediciones Mosquito.

recogida,

discreta, casi para ser susurrada, y la otra, la poesía de

la calle, hablada en voz alta, cercana a veces a la épica,

con acentuado tinte social, aunque no siempre de compromiso y lucha.

De esta segunda vertiente son los poemas de Alejandro Lavquén

en el libro "Sacros iconoclastas", editado pulcramente

por Ediciones Mosquito.

El título intriga. ¿Sacros?, es decir sagrados, ¿Icococlastas?,

destructores de imágenes, luchadores contra los ídolos.

Las palabras parecen antagónicas pero no lo son. Son los respetuosos

de lo sagrado -como expresión de lo esencial del hombre- que

al mismo tiempo deben ser destructores de las imágenes y los

ídolos perversos, instalados en la pugna entre el bien y el

mal, la justicia y la explotación.

Son treinta poemas breves y uno extenso escrito en prosa -Satángel-,

dos partes, por así decirlo, que tienen más contactos

de los que aparecen en la superficie. Lavquén, con sensibilidad

e inteligencia asume el mestizaje cultural en que vivimos, mezcla

de realidades del Primer Mundo con las tragedias y miserias del mundo

pobre y humillado en que se cruzan tradiciones culturales de profunda

raigambre. "Extraños parajes,/ ciudades híbridas,/

se reiteran llamándome", dice el poeta. El mito griego

transita por la vida cotidiana y el arquetipo aclara o aporta misterio.

En un pacto de amor, dos ancianos se suicidan abrumados por la pobreza:

"Dos balas/ y el derecho/ de sus sombras al país de

los Hiperbóreos/ donde Admeto y Alcestes los esperan/ con la

mesa servida". Aillavilú esquina de Bandera se traslapa

con la Atenas de Socrátes o un recodo de Tebas, dioses y semidioses

se mueven entre cielo y tierra. El mítico bar 777 se convierte

en Monte Sietino y el funeral de un luchador popular es una metáfora

en que Prometeo recibe "de aquel viajero/ el fuego que se

multiplicó/ en la periferia de las ciudades", mientras

ante la marcha del cortejo: "avergonzados, algunos/ apóstatas,/

lloran la consecuencia ajena".

El efecto es notable, también por el cruce de tiempos y sentidos.

"El legendario rey Minos golpea su orgullo/ contra lo imposible/

los rebeldes escriben su utopía/ en las alas del poder/ Ícaro

sacrifica su juventud./ Dédalo vuela hacia la libertad",

es un buen ejemplo y también estos versos: "África

arde como un diamante./ Los hijos de Memnón/ caen famélicos

en la gigantesca/ fosa común./ Un continente estalla frente

a las pulidas ventanas/ de la Atlántida". En los versos

está la lucha revolucionaria. La rebeldía no ahoga la

lucidez: "Se nos ha vuelto costumbre/ recoger nuestros muertos/

desde el campo de batalla/ mientras sus sombras/ claman digna sepultura".

Mientras los poemas anteriores discurren entre coordenadas reconocibles,

con claridad y relativo orden, Satángel -el último poema,

en prosa- es una cala en un mundo caótico, donde impera el

sin sentido de la crueldad y la explotación. El protagonista

-mezcla de poderes angélicos y sustancia humana- vigila, observa

y participa. Sufre con el dolor de los otros y los tormentos propios,

sin dejar, por eso, de amar y sostener una obstinada esperanza. De

la mano de dos amigos recorre Valparaíso y sus círculos

infernales, los espacios de luz, las plazas, las escaleras y los oleajes.

El lenguaje se hace estrecho para contener el caos. Héroes

como Lautaro, Espartaco, Túpac Amaru y Quilapán se codean

con los dioses griegos y también con Gloria Trevi y la Virgen

María. La prosa se hace retorcida con cierta influencia rokhiana,

pero sin perder su propia propuesta: "Cuatro veinte y madrugada,

cuatro veinte y madrugada. La hora en que se duermen los empresarios

sin recordar los ríos de sangre espesándose en los ojos

estrangulados de los sembradores de plusvalía, destrozados

en sus músculos y esperanza". O en estas otras palabras:

"la baba del capitalista masacrando y el sarcófago de

la gran revolución entumecido, aullaban cada uno por su lado".

Y en estas líneas: "Nada sobrevive sin el combate de quienes

liberan la virginidad de los astros en la geometría de la conquista,

para luego chorrear magistrales teoremas en la piel de los asteroides".

Satángel no tiene el diabolismo de Maldoror. Es un testigo-actor

comprometido con el bien y la justicia, enfrentado a un mundo corroído,

monstruoso y decrépito, que lo desgarra con su ignominia y

lo lleva a lanzarse -con fría determinación- contra

la "eternidad de los siglos".