Proyecto Patrimonio - 2018

| index | Paula Ilabaca | Diego Ramírez | Héctor Hernández | Benoît Santini | Autores |

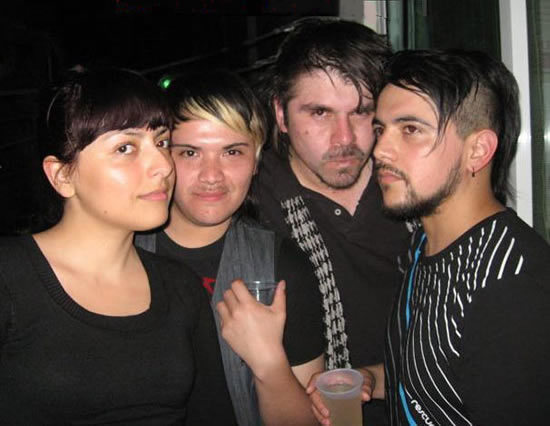

Paula Ilabaca, Diego Ramírez, Héctor Hernández y Pablo Paredes

en México, 2009

La escritura de los poetas chilenos jóvenes del siglo XXI

Experimentaciones y nuevos discursos líricos

Por Benoît Santini

Publicado en Revista Mapocho, N° 83, primer semestre de 2018

.. .. .. .. ..

Deseamos empezar este trabajo con una pregunta: ¿qué significa ser poeta en el Chile del siglo XXI? Cabe señalar que tal situación abarca un sinnúmero de realidades: puede designar a unos poetas que, habiendo empezado a producir en el siglo XX, siguen haciéndolo en estos 16 primeros años del siglo XXI, o a otros que empiezan a escribir en el siglo XXI y que nacieron entre finales de los años 1970 y los años 1990. Así, la escritura de los poetas chilenos del siglo XXI es polifacética, plural, y resulta entonces difícil definirla con precisión.

Para evitar cualquier presentación reductora, nos centraremos en los poetas jóvenes del siglo XXI, planteándonos preguntas definitorias. ¿Hasta qué edad se puede considerar que un poeta es joven? ¿Es joven un poeta emergente, y ya no cuando adquiere reconocimiento? ¿Solo se relacionaría la escritura de los poetas jóvenes con una creación balbuceante y unos primeros pasos en el mundo de la poesía? Al consultar antologías de poetas jóvenes chilenos publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX, nos damos cuenta de que la definición evoluciona con el tiempo y según el contexto histórico en el cual escriben. En la antología de José Domingo Cortés, Poetas Chilenos. Coleccionados, publicada en 1864, aunque no se haga referencia a la edad de los 16 poetas ni a ninguna renovación del lenguaje lírico de éstos, la mayor parte de los poetas incluidos tienen una media de edad de 30 a 35 años y, como lo explica el antologista en su introducción,

comienza a alborear en Chile el magnífico sol de una literatura que tendrá por base esta encumbrada i brillante poesía, que hoi alienta la democracia i que mañana coronará sin duda el arte[1].

El discurso patriótico del antologista hace el elogio de una poesía nacional, capaz de contribuir a la consolidación de la joven República chilena. En Poetas chilenos (1902), de Pedro Antonio González, se selecciona a cinco poetas que tienen entre 25 y 39 años, como Samuel A. Lillo (1870-1958) o Antonio Bórquez Solar (1874-1938); una lectura atenta permite constatar que estos poetas no rompen con la corriente modernista, ya vigente en ese entonces desde hace unos 20 años, y siguen empleando formas tradicionales: la ruptura con la tradición poética no sería pues el criterio esencial de esta poesía de los jóvenes autores de inicios del siglo XX. En la antología de Pablo de Rokha, Cuarenta y un Poeta Joven de Chile. 1910-1942 (1942), se pone de realce a “estos jóvenes tan jóvenes, de los cuales ya alguno o algunos, avanzan sobre la historia”[2]. Naín Nómez, en su texto liminar “Una palabra de presentación”, publicado para la reedición de 2002, escribe que

Las voces de los mandragoristas ya cercanos a los 30 años, convergían con las de otros poetas más jóvenes que iniciaban su camino con estilos y formas que iban de lo social a lo popular, transformando los antiguos vanguardismos en cruces sincréticos con la tradición española clásica, la poesía urbana y las nuevas dimensiones del ruralismo popular, todo ello tamizado por un surrealismo más apagado y mezclado que el de los años 30.

Audacias formales, renovación creadora caracterizarían pues a los poetas de esta antología, efectuándose en los años 40 un giro en la creación poética en Chile. Martín Micharvegas, por su parte, en Nueva poesía joven en Chile (1972), incluye a poetas nacidos entre 1938 y 1950, aludiendo en su “Nota práctica” a la “nueva poesía”, la «poesía joven» y la “nueva poesía joven en Chile”[3]. Su criterio sería pues la singularidad de los discursos poéticos de los autores incluidos en su antología:

Para la consideración de poeta joven no se hizo demasiado hincapié en la edad del autor. Encuentros periódicos de poetas jóvenes son estimulados por las organizaciones universitarias de Chile […]. Allí se pueden recoger las manifestaciones más dotadas, tanto en el plano del lenguaje como en el del contenido, que serían la que avalan a un hombre como un poeta joven inscripto dentro de un movimiento de poesía joven[4].

El criterio intelectual-universitario, además de la presencia de un marco histórico-social en la escritura de los autores jóvenes de los años ’80, vienen evocados por Manuel Osorio en Puente Aéreo. Jóvenes escritores chilenos en España (1985):

La edad promedio de estos narradores y poetas es de 30 años. […] [E]s ese grupo que sale detrás del éxodo político y económico, pero exilio en definitiva. La cultura universitaria aparece como sustrato, si no relevante, al menos presente en muchos de ellos. […] Son el fragmento de una generación que busca su espacio, trayecto que sin duda no ha sido fácil ni, como es de suponer, lo será más adelante. […] Es claro que texto y contexto son, pues, la plataforma convergente de cada proyecto creativo[5].

En el prólogo a su antología Cantares. Nuevas voces de la poesía chilena (2004), Raúl Zurita realza “la amplitud de experiencias, de situaciones y de voces” así como “la multiplicidad de registros”[6] de los nuevos poetas de comienzos del siglo XXI, mientras que en Diecinueve (Poetas chilenos de los noventa) (2006), la antologista Francisca Lange Valdés escribe en su “Prólogo” que

Tres circunstancias tienen en común la mayoría de los autores reunidos en este libro: ser chileno(a)s, haber vivido su infancia y parte de su adolescencia durante la dictadura militar y haber publicado su primer libro durante la década del noventa[7].

Lo que salta a la vista en este breve recorrido por algunas antologías esenciales de poetas jóvenes desde 1864 hasta 2006 son datos relativos a la edad, la renovación estética, la influencia de un contexto histórico, el bagaje cultural-universitario, la fuerza expresiva de las nuevas voces, la ruptura o la continuidad con respecto a cánones poéticos. Centrando nuestro estudio en poetas nacidos entre finales de los años 1970 y años 1990, que empiezan a escribir y publicar en el siglo XXI, y haciendo una selección que esperamos proponga una muestra de la gran diversidad de voces poéticas actuales, la pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿cuáles son las características de la escritura de los poetas jóvenes delsiglo XXI? Nuestro material se compone de las antologías Halo (2014) dirigida por Héctor Hernández Montecinos y Desencanto personal (2004) coordinada por Javier Bello, así como de poemarios de Paula Ilabaca, Héctor Hernández Montecinos y libros publicados por la editorial Moda y Pueblo, a cargo de Diego Ramírez. Nos interesaremos, pues, por poetas jóvenes confirmados y otros emergentes pero muy prometedores, anclados en el presente siglo, y todos con un discurso lírico singular.

Poesía y nuevas tecnologías

Entre las prácticas escriturales de los poetas jóvenes actuales, es interesante observar el uso que ellos hacen de las nuevas tecnologías, consideradas a la vez como soporte de escritura e integradas como material poético al mismo espacio textual. La abundancia de blogs y el recurso a las redes sociales informan sobre el proceso de creación de los poetas, a la par que anuncian la publicación de textos suyos en libros, su participación en recitales, festivales o eventos literarios. El poeta Héctor Hernández Montecinos (1979), por ejemplo, se vale de Facebook en una dialéctica de adicción y rechazo, posteando a diario informaciones acerca de su producción y expresando, en otros casos, su deseo de cerrar su cuenta. Su rescate de poemas y textos diversos inéditos de su propia producción, difundidos por Internet es sumamente interesante, pues ese fondo constituye un aporte innegable al estudio de la vastedad de la creación de Hernández Montecinos, el cual pone enlaces para que se consulten en su blog “acheache” dichos poemas o prólogos. Así, descubrimos su texto introductorio de O4, especie de “Arte poética”, escrita con versos largos como si el flujo de la imaginación y de la creación se reprodujera gráficamente y en la cual da explicaciones sobre su propia creación:

Cuando me preguntan cuántos libros he publicado, dudo Aristeo

. . . . . . .Hago memoria y me temo que tengo más libros que años.

. . . . . . .Luego de eso, a modo de excusa, explico que cada uno de ellos

. . . . . . .Ha sido un adelanto de otro por aparecer[8].

El Yo lírico presenta su trabajo creador como proyecto poético, estando vinculados entre ellos los poemarios elaborados por el mismo autor, que se confunde aquí con el hablante. Por su parte, Paula Ilabaca (1979) señala claramente el paso del “blog” a la versión impresa de sus textos en su página “Cities in dust”, en la cual publicó entregas de su libro La perla suelta, además de informaciones acerca de eventos en torno a La perla…, de lecturas, o de la organización del festival “Poquita fe”[9]. Resulta interesante el cambio de estatuto del texto que, de digital, se convierte en impreso, como lo escribe Paula Ilabaca el 28 de octubre de 2009: “y el blog se hizo libro”, o el 1 de mayo de 2008: “Gracias a todas y a todos por seguir esta historia de la perla y la suelta. Como sabrán, este proyecto de escritura en blog es mi próximo libro, que se titula La perla suelta”[10]. Estos blogs, tanto de Héctor como Paula, parecen convertirse en verdaderos “borradores de sí mismos”, para citar el título del ensayo de Philippe Lejeune sobre escritura autobiográfica[11]. Los blogs y redes sociales dicen algo de los creadores y de su vida; así, se sigue en vivo la elaboración de obras o poemas suyos, y se compartencon ellos sus dudas y su entusiasmo.

Si se recurre al soporte informático para difundir en avant-première textos poéticos, lo digital se impone a veces al mismo discurso lírico, contaminándolo con sus signos y su léxico. Se pone en marcha lo que podríamos llamar un “discurso poético digital”, pues, como lo escribe Philippe Bootz, citado por Begoña Regueiro Salgado, “designaremos por literatura digital cualquier forma narrativa o poética que utilice el dispositivo informático como médium y pone en marcha una o varias propiedades específicas a este médium”[12]. Evoquemos el caso de Daniel Olcay Jeneral (1990) en su poema “Señales”, incluido a la antología Halo:

>>

Imagina

que el cuerpo es un aparato inerte, un hardware que necesita de un software básico para poder funcionar y simular que está viviendo.

Imagina

que existe un Banco de Memoria; un gran dispositivo de almacenamiento de software. Una especie de Biblioteca con Vidas-Preset/ genéricas / sin embargo, individualizadas.

Imagina

que a pesar de la extrema-seguridad de dicho lugar_(((antivirus autónomo que se actualizacada 5 minutos, firewalls, información encriptada)))_ alguien vulnera el sistema.

[…] Imagina que los cables gangrenados babean por más.

Imagina que El Primer Sueño, simplemente se nos fue de las manos.

01100110 01110101 01100011 01101011 01111001 01101111 01110101

>X:/ERROR

>X:/OPEN TRANSMISSION_

El discurso lúdico de la voz poético-digital del poema de Olcay Jeneral expresa la metamorfosis del cuerpo en máquina, mediante una profusión de términos relativos a la isotopía de la informática (“hardware”, “software”, “antivirus”, “firewalls”, “sistema”, etc.) a los cuales se suman signos tipográficos del dominio computacional. El ser va deshumanizándose y el poema se concluye de manera trágica con la palabra ERROR y un rectángulo negro que se parece a una puerta abriéndose hacia un abismo del que parece imposible escapar. El hábil manejo por el poeta del lenguaje informático constituye al mismo tiempo una puesta sobre aviso de los daños de lo virtual-digital en nuestra época.

Intertextos y reescrituras

La creación por parte de los poetas jóvenes actuales de discursos líricos singulares, entre los cuales destaca el discurso digital y el uso de la informática, anclados en nuestros tiempos, nos invita sin embargo a preguntarnos qué relación mantienen los mismos poetas con los grandes modelos poéticos chilenos, es decir, con la tradición literaria de Chile, e incluso con referencias artísticas universales. ¿Desean romper con maestros delsiglo XX? ¿Existe una tensión entre lo más inmediato, las nuevas tecnologías y una filiación con poetas y artistas que los precedieron? ¿Sienten los poetas jóvenes actuales una “angustia de las influencias”, para citar el título de la obra de Harold Bloom?

Bloom escribe que “los grandes poemas siempre son presagios de resurrección”[13]. Eso se confirma en 2004 en Chile: Javier Bello, tras organizar entre octubre y diciembre de 2003 un taller de reescritura del Canto General de Neruda, publica los textos de los diez participantes, todos menores de 25 años[14]. Se trata, pues, de un “Neruda revisitado”, como lo escribe Raúl Zurita en un prólogo a la obra, en el cual añade que

los nuevos jóvenes, al reinterpretarlo lo hacen desde un mundo que es otro y donde el único canto al que son invitados es a aquel que muestra la paradoja de muertes sin aura, sin cantos generales, sin resurrecciones[15].

Esa reescritura o recurso hipertextual rinde homenaje a la par que da muestra de un intento de valerse de nuevas formas escriturales realizadas en otro contexto literario e histórico de desengaño, frustraciones y carencias. Así, Víctor López escribe “Residuos Santiago Macchu Picchu” compuesto de 15 poemas más bien breves; en el VIII, el Yo poético desencantado describe una escena aparentemente intrascendente:

frente al espejo en el borde de madera

satinada en barniz frente al espejo

se resume de una u otra forma

lo que he sido y lo que soy

un pequeño agujero sin forma hacia la nada

un imán dado vuelta a todo maquillaje[16]

El hablante no se adentra en las profundidades de la historia del continente latinoamericano, sino en un día a día angustioso donde se va reduciendo el mismo Yo, tras buscar su propia imagen a través del espejo. Justamente, la presencia de un doble espejo y del imán juega con los contrastes, las oposiciones, la atracción y el rechazo a partir de una enunciación en la cual el Yo se autodestruye (convirtiéndose en “agujero sin forma” y viajando hacia “la nada”). Este poema, además de formar parte de las reescrituras de Canto General, también posee ecos de micropoemas de Raúl Zurita en “Domingo en la mañana” (Purgatorio, 1979). Esa brevedad encierra al Yo en un mundo de incertidumbre y de aniquilación, como ocurre también en poemas de Roberto Ibáñez Ricóuz en los cuales el Yo lírico se plantea preguntas o reflexiona sobre la soledad y el misterio de la existencia:

I. Esta noche han vuelto los dolores

se escurren entre las sábanas.

Por la ventana no veo ningún satélite rondando.

LIX. Nada ha cambiado y todo

permanece en el mismo lugar, pero:

. . ¿Es el mismo mi corazón ?[17]

La concisión es uno de los rasgos tipificadores de la escritura de Ibáñez Ricóuz, quien crea a un hablante doliente, asediado por sus dudas, expresadas mediante interrogaciones o versos breves parecidos a aforismos. Numerados y tan breves como los poemas zuritianos de “Domingo en la mañana”, los de Ibáñez Ricóuz crean una atmósfera de inseguridad, desasosiego y malestar como si continuaran 35 años después la empresa zuritiana, pues, como lo escribe Gérard Genette, “[b]ien se puede considerar que una obra, en principio terminada y publicada como tal por su autor, suscita no obstante una prolongación y un acabamiento”[18].

Si se perciben ecos hipertextuales de Neruda y Zurita en la producción poética joven, cabe destacar también la presencia de la canción en hipotextos, como en el poemario artesanal de Cristián Iturriaga (1990) Electric Paraíso, publicado en 2014 por la Editorial Moda y Pueblo. Juan Pablo Sutherland, en una reseña a este libro, escribe que

La voz que cruza esta canción hecha crónica o este poema caído en prosa, recrea cierta musicalidad de un deseo que se espejea en Bowie como paraíso eléctrico inalcanzable, como lugar donde el paraíso será solo una ausencia[19].

Además de fotografías del cantante David Bowie y de citas de letras suyas como “Moonage Daydream” de 1973, insertas al poemario, se encuentran alusiones al personaje de Ziggy Stardust creado por Bowie en 1972, y quien, dotado de inteligencia extraterrestre, envía un mensaje de paz y de amor a la humanidad antes de destruirse él mismo por sus excesos. El hablante de Electric Paraíso se evade de su mundo cotidiano mediante la escucha de cassettes de Bowie y apóstrofes al cantante: “Quiero que me lleves contigo a la disco más famosa”, “yo no sé si esto es el espacio exterior, si David Bowie me llevó por fin a Marte”, “Bailo como hacía en la casa, con la puerta cerrada, Ziggy Stardust a todo volumen y los gritos de fondo. Llevo mi radio y este cassette y salgo a bailar con audífonos al paso peatonal”[20]. El poemario, a través de una profusión de alusiones a discotecas, aparatos musicales y discos de Bowie, se convierte en un verdadero canto de amor al artista británico cuyas composiciones salvan al hablante de su existencia insatisfactoria.

Por su parte, el Yo lírico de Ayer conocí a Freddie Mercury de Diego Ramírez Gajardo (1982), publicado en 2014 en forma de plaquette, instaura una relación con el cantante británico Freddy Mercury y valora en su discurso lírico el homo-erotismo:

Ayer bailé con Freddie Mercury, me

dijo que no tuviera miedo, que el amor era

como una soga hambrienta que

había que

jalar y jalar, hasta que la punta de la soga

convirtiera tu nariz en una capa de alas

blancas, y yo le dije: ven a verme, tengo

miedo, de quedarme sola esperando a

hombres que se parecen a ti. […] Ayer me

volví a encontrar con Freddie Mercury, y

hablamos de las Cabezas negras, de cómo

hay tantos hombres que se creen hombres y

no entienden lo hermoso que es hacer la

noche rendido a las costuras homo eróticas

del rechazo de esos que llaman

“afeminados”, de esos mujeres con cuero

que nadie quiere […]

La confusión genérica masculino/femenino y el dolor del amor hacen del hablante un ser frágil, deseoso de acabar con su propia soledad (“tengo miedo, de quedarme sola”) y en busca de encuentro así como de confidencias con Mercury. Ese baile imaginario rescata al Yo poético de su angustia existencial, que le permite declarar al final del librito: “Lo mejor de todo es el amor”[21].

Ese recurso intertextual a canciones en inglés está presente también en La perla suelta de Paula Ilabaca. Separando las secciones del libro, surgen epígrafes que son citas intertextuales de canciones como “Feed me” (1995) del músico británico Tricky, “Duel”(1985) del grupo alemán Propaganda, “The killing moon”(1984) de la banda británica Echo and the bunnymen, “Grey gardens”(2001) del cantautor canadiense-norteamericano Rufus Wainwright, “Lounge”(1998) de la cantante canadiense Esthero. Las citas a guisa de epígrafes de las letras de dichas canciones se refieren a la entrega y los roces de cuerpos, a caricias y heridas que acentúan el canto desgarrado de la suelta y de la perla, acerca de las cuales Alejandro Lavquén escribe que

La perla da rienda suelta a sus instintos, placeres y frustraciones, en un ambiente de soledades y búsquedas […].La perla y la suelta se mimetizan, intercambian roles, se transmutan una en otra constantemente, se cuestionan y se entregan al amor y al rechazo simultáneamente[22].

En un juego de espejos y de dobles (atracción/rechazo, perla/suelta, citas intertextuales/texto ilabaquiano), el poemario juega sobre los retortijones y el sentimiento de fragmentación de los sujetos poéticos en busca de encuentro y unión.

Texto, aspecto visual e imagen

Si la intertextualidad, la reescritura o los homenajes literario-musicales son perceptibles en la producción poética joven, cabe señalar asimismo la importancia del aspecto visual y de la combinación poema-imagen. Es de notar, efectivamente, en la producción poética de Héctor Hernández Montecinos no solo el juego con la disposición tipográfica de sus versos, sino la introducción de lo visual en su mismo discurso poético. En su poema “Ahora (o la numerología secreta)”, el Yo reflexiona sobre “el misterio del número cinco” a través de una serie de cálculos presentados de la manera siguiente:

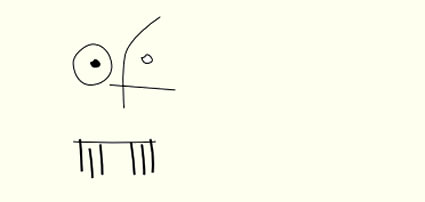

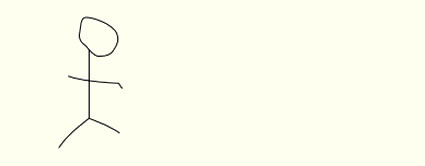

La mezcla texto/cifras resulta particularmente sugestiva y sumerge al lector en problemas matemáticos y simbólicos que le incitan a dilucidar los enigmas propuestos por el Yo[23]. En el poema“El niño que soñaba juguetes”, el hablante-quien evoca un sueño suyo, punto de partida de un sufrimiento (“Desde ese día hasta ahora siempre he estado triste, me sentía muy solo y siempre lloraba”)[24], sueño en el cual recuerda a “un niño menudo, de tez más oscura que la mía”- introduce en su texto dos dibujitos infantiles:

Cuando desperté lo primero que hice fue intentar copiar esa imagen, pero resultó algo así:

El primero es la imagen vista en sueños y la segunda la imagen reproducida por el hablante, efectuándose implícitamente una reflexión, mediante distorsiones visuales, sobre el foso que separa realidad y sueño, y que constituye de cierta manera el comienzo del trauma del Yo poético.

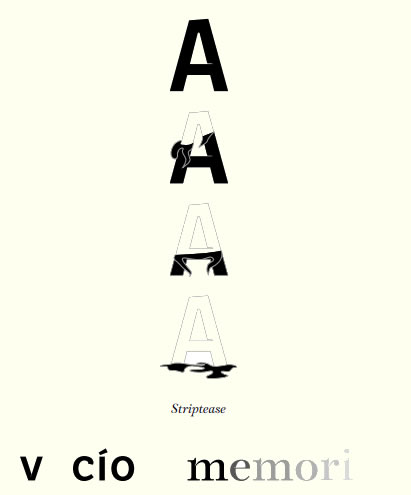

Citemos el caso de Daniel Madrid (1979), artista visual y editor, quien realiza poemas visuales tipográficos. Así, el poema “Striptease” presenta la letra A desvistiéndose de su color negro hasta quedar desnuda y blanca. En el poema “V cío”, está escrita la palabra “vacío” sin la letra A, mientras que en el poema visual “memoria” la palabra epónima va esfumándose progresivamente.

Este juego sobre la letra A despoja al lenguaje de su contenido y se presenta como reflexión sobre la fragilidad de dicho lenguaje, el poder de los signos y lo implícito, que a veces tiene efectos mucho más radicales que largas estrofas[25]. A eso se suma el aspecto lúdico que entretiene al lector-espectador, lo que hace de tal texto un objeto polifacético, dado que, como lo escribe Vincent Foucaud,

el poema visual es pues un objeto artístico complejo, que no se deja asir ni como simple cuadro, ni como simple texto poético, sino como una puesta en escena visual de un acto poético[26].

Christopher Vargas (1993) también se vale de lo visual para cantar un nuevo mito de la creación en que se inventa un universo anómalo donde el Yo reflexiona sobre su posición en el universo y manifiesta cierta urgencia de escribir:

[Estoy soñando. […] En el cielo hay dos flechas. Una de ellas me quiere ver muerto. Ambas me cuentan un secreto. Las dos juntas me dicen quién soy: El lugar donde nací es un espejo en el universo. Sólo hay una estrella.][27].

El párrafo-estrofa viene seguido por un cruce de líneas que ilustran sus comentarios, y se añaden, algunas páginas más lejos, cuadros con líneas y estrellas para designar el universo, siendo una de las estrellas el mismo hablante, ser sobrenatural parecido a un ángel o a un niño dios, encarnación de la poesía.

Conclusión

Los poetas chilenos jóvenes del siglo XXI, repartidos en dos promociones (2001- 2014 y 2014 en adelante) constituidas por una pluralidad de voces de poetas confirmados como, entre otros, Paula Ilabaca, Héctor Hernández Montecinos, Diego Ramírez Gajardo y otros más jóvenes que se inician a la poesía en los talleres organizados por los mismos Paula, Héctor y Diego, comparten, a pesar de sus diferencias, posturas similares; fenómeno polifacético, su escritura lírica constituye un cruce de influencias, recurre a una gran variedad de soportes y emprende una profunda renovación lingüística. Estos aspectos constituirían, pues, unos de los rasgos distintivos esenciales de la producción poética de los jóvenes autores de hoy. Mediante la inserción de lo digital, lo intertextual musical-literario y lo visual en el discurso poético, o el recurso a la Internet, esa escritura de los poetas jóvenes del siglo XXI en Chile se presentaría como la escritura de la duda, de lo incierto, y, en muchos casos, de la soledad, de la separación y de la enajenación. E, incluso, de la exclusión de un mundo contemporáneo que aisla. Desgarrada y a menudo híbrida, esta misma escritura está en busca de un encuentro constante con el lector y, más ampliamente, con el prójimo.

En un mundo acelerado en que las nuevas tecnologías y el flujo de imágenes tienden a convertir al hombre en máquina, los poemas de los jóvenes autores actuales parecen tejer hilos, tender puentes entre los seres y las épocas, buscando de cierta manera un estado originario de comunicación y de contacto físico. Así, la poesía joven del Chile del siglo XXI es un concepto múltiple y complejo, cuya presentación podría enriquecerse analizando también otros aspectos, como la poesía sonora. Y es, asimismo, una clara muestra de la buena salud de la que goza la poesía en Chile, así como de un porvenir radiante para este género literario. Esta tierra de poetas que es Chile sigue viendo el surgimiento de voces poderosas que continúan trazando los surcos de una creación poética rica y plural.

* * *

Notas

[1] José Domingo Cortés (anth.), Poetas Chilenos. Coleccionados, Santiago de Chile, Imprenta de la Unión Americana, 1864, VIII- IX.

[2] Pablo de Rokha, “Prólogo del prólogo”, en Pablo de Rokha (anth.), Cuarenta y un poeta joven de Chile (1910-1942), Santiago de Chile, lom Ediciones, col. “Entremares/Poesía”, diciembre de 2002, p. 9.

[3] Martín Micharvegas, “Nota práctica”, en Martín Micharvegas (anth.), Nueva poesía joven en Chile, Buenos Aires, Ediciones Noé, 1972, pp. 7-12.

[4] Ibidem, p. 11.

[5] Manuel Osorio, “Presentación de ‘Puente Aéreo’”, en Radomiro Spotorno (coord.), Puente Aéreo. Jóvenes escritores chilenos en España, Madrid, Centro de Estudios Salvador Allende y Grupo Literario Chontxon, 1985, pp. 7-8.

[6] Raúl Zurita, “Cantares, prólogo”, en Raúl Zurita (anth.), Cantares. Nuevas voces de la poesía chilena, Santiago de Chile, lom Ediciones, col. “Entre Mares Poesía”, 2004, p. 11.

[7] Francisca Lange Valdés, “Prólogo”, en Francisca Lange Valdés (anth.), Diecinueve (Poetas chilenos de los noventa), Santiago de Chile, J.C. Sáez Eitor, 2006, p. 11.

[8] Héctor Hernández Montecinos, “México”, <acheache.blogspot.fr> [consultado el 02/10/2016]

[9] Maximino Fernández Fraile explica que Paula Ilabaca, con otros amigos poetas de su generación de los llamados «Novísimos», organizó este festival: “En Santiago, del 6 al 9 de octubre de 2004, estos jóvenes realizaron el Primer Encuentro Internacional de Jóvenes Poetas: Poquita Fe, cuyo nombre, tomado del bolero del trío Los Panchos, se debió a la ‘desazón generacional de una joven poesía sin espacios propios y originales de expresión’, al decir de Felipe Ruiz, y a las dudas sobre la participación de poetas extranjeros. Sin embargo, tales dudas se disiparon con la participación de nueve poetas extranjeros —mexicanos, argentinos, brasileños, peruanos, venezolanos, uruguayos y cubanos—, además, naturalmente, de los treinta y tres nacionales, que leyeron sus obras en la Casa del Escritor de la Sociedad de Escritores de Chile, la Facultad de Letras de la Universidad Católica y el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile”. Véase: Maximino Fernández Fraile, Historia de la Literatura Chilena, tomo II, Santiago de Chile, Editorial Don Bosco, 2007 (1994), pp. 744-745.

[10] Paula Ilabaca Núñez, “y el blog se hizo libro”, http://romantic-city.blogspot.fr/ y “Over”, http://romantic-city.blogspot.fr/ [páginas consultadas el 02/10/2016].

[11] Philippe Lejeune publica Les brouillons de soi en 1998 en Éditions du Seuil, Paris.

[12] Traducción nuestra. Véase: Begoña Regueiro Salgado, “Une poésie pour tous les langages artistiques : poéticité et lecture numériques”, trans-], 11, 2011, p.4.

[13] Traducción nuestra: Harold Bloom, L’angoisse de l’influence, Paris, Aux forges de Vulcain, 2013, p. 27.

[14] Anónimo, “Jóvenes reescriben el Canto General de Neruda”, El Mercurio en internet, jueves 20 de mayo de 2004, http://www.emol.com/ [consultado el 02/10/2016].

[15] Raúl Zurita, “Neruda revisitado”, in Javier Bello (ant.), Desencanto personal. Reescritura de Canto General de Pablo Neruda, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, marzo de 2004, p. 27.

[16] Víctor López, “Residuos Santiago Macchu Picchu”, in Javier Bello (ant.), Ibid., p. 39.

[17] Robero Ibáñez Ricóuz, poema, en Héctor Hernández Montecinos (comp.), Halo. 19 poetas chilenos nacidos en los 90, Santiago de Chile, J.C. Sáez Edior, 2014, pp. 203 y 210

[18] Traducción nuestra: Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Points / Seuils, 1982, pp. 239-240.

[19] Juan Pablo Sutherland, “Diez ventanas al paraíso o réquiem rock amoroso en fuga”, Terminal. Lecturas en tránsito, http://revistaterminal.cl/web/2015/03/diez-ventanas-al-paraiso-o-requiem-rockamoroso-en-fuga/ [consultado el 02/10/2016].

[20] Cristián Iturriaga, Electric Paraíso, Santiago de Chile, Editorial Moda y Pueblo, 2014, s.p

[21] Diego Ramírez Gajardo, Ayer conocí a Freddie Mercury, Santiago de Chile, Editorial Moda y Pueblo, 2014, s.p

[22] Alejandro Lavquén, “La perla suelta, poesía de Paula Ilabaca”, http://letras.mysite.com/al011209.html [consultado el 30/09/2016].

[23] Héctor Hernández Montecinos, Debajo de la lengua, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2014, p. 436.

[24] Ibid., p. 191.

[25] Daniel Madrid, “Poesía visual”, http://poemastipograficos.blogspot.fr/ [29/09/2016].

[26] Traducción nuestra: Vincent Foucaud, “Comment lire un poème visuel? ”, colloque international “Texte & Image : la théorie au 21ème siècle”, Dijon, junio de 2010, https://halshs.archives-ouvertes.fr/ [consultado el 29/09/2016].

[27] Christopher Vargas, poema, en Héctor Hernández Montecinos (comp.), Halo, op.cit., p. 229. El dibujo con flechas y estrellas está en la p. 234 de la antología.