Proyecto Patrimonio - 2015 | index | César Ángeles | Autores |

La libertad y La cautiva

Teatro y guerra interna en el Perú

César Ángeles Loayza

.. .. .. .. .. .

La obra La cautiva reincidió en la visión apocalíptica del proceso de guerra interna vivido en el Perú durante los años 80 y una parte de los 90, protagonizado por el Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” y el Estado peruano. Se trató de un montaje teatral complejo, tanto en su dramaturgia como en su realización escenográfica. Se puso en el teatro La Plaza, en Larcomar (Miraflores, Lima), y la temporada fue del 23 de octubre al 16 de diciembre del 2014. Además, al final de la función y durante todos los jueves de la temporada, hubo foros de diálogo entre el público y quienes realizaron este montaje. Asistí a la función del 11 de diciembre, y al foro respectivo con la participación de los actores, el dramaturgo Luis Alberto León, la directora Chela De Ferrari, y el investigador Luis Rodríguez Pastor.

Esta obra tuvo buena acogida de público y se realizó a partir de diversas investigaciones y documentación (conducidas por Luis Rodríguez), principalmente basadas en los grupos y organizaciones de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR: comisión oficial encargada de elaborar un informe sobre la violencia vivida en el Perú entre los años 1980 y 2000),[1] y artistas e intelectuales vinculados sobre todo al pensamiento de la izquierda legal peruana (de hecho, el dramaturgo, Luis Alberto León, es pintor de profesión, y se estrena como autor al ganar el premio especial del jurado del Festival Sala de Parto 2013 del Teatro La Plaza, que también dirige Chela De Ferrari). [2] En este sentido, no se trata de una obra improvisada ni descuidada en la información que maneja. Y adscribe a una clara línea de interpretación de lo acontecido aquellos años, la que comentaré luego.

SINOPSIS - DRAMATIS PERSONAE

Se trata de una obra ambientada en Huamanga, Ayacucho (sierra meridional del Perú, donde Sendero inició la lucha armada), en plenos años 80, aunque la fecha exacta no se dice; pero las voces en off de discursos radiales de los ex presidentes de entonces, Fernando  Belaúnde y Alan García, así lo informan. Dos cuadros con sus retratos, arrojados en una esquina de la morgue del cuartel donde acontece la obra, simbolizan la época al mismo tiempo que un país descabezado en su tejido institucional por los gobiernos de turno. Según la historia, el espacio donde ocurre todo recrea el Cuartel Los Cabitos, instalado en Ayacucho entre 1983 y 1985, que fue un centro clandestino de reclusión, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de cientos de personas.

Belaúnde y Alan García, así lo informan. Dos cuadros con sus retratos, arrojados en una esquina de la morgue del cuartel donde acontece la obra, simbolizan la época al mismo tiempo que un país descabezado en su tejido institucional por los gobiernos de turno. Según la historia, el espacio donde ocurre todo recrea el Cuartel Los Cabitos, instalado en Ayacucho entre 1983 y 1985, que fue un centro clandestino de reclusión, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de cientos de personas.

Así, desde el comienzo, el público fue confrontado con un espacio lúgubre como la morgue, con dos camillas cada una con un muerto (luego se sabrá que uno fue soldado y la otra, una adolescente hija de profesores, supuestamente senderistas, acribillados en una intervención militar).

Los personajes vivos que interactúan en dicho ambiente mortuorio son el médico a cargo de la morgue y su joven auxiliar Mauro (respectivamente, Carlos Victoria y Alaín Salinas). Entre ambos se establece una relación laboral, y casi como de padre autoritario e hijo rebelde, lo cual irá en progresión durante la obra que dura un solo acto de 90 minutos.

La morgue, su ambiente lúgubre, sus muertos presentes, las congeladoras de cadáveres al fondo del escenario, plantean una visión cerrada, asfixiante, de aquella época de la violencia interna. Todo acontece en ese espacio cerrado. De afuera solo llegarán gritos, ladridos, bombazos, la música de una banda serrana y cánticos de la procesión (la historia transcurre durante la semana santa huamanguina). En este sentido, la muerte impregna la tensión dramática por todos sus poros. No hay espacio para el humor, sino para el sarcasmo e ironías del doctor sobre su ayudante, increpándole que se le están pegando las almas de los muertos, y que quizá no dé la talla para este trabajo. Le instruye, con pasmosa frialdad, sobre la crueldad del período, de la guerra y sus agentes, y sus víctimas.

Los primeros momentos impactan por la presencia de los cadáveres y las acciones que el doctor y, sobre todo, su ayudante hacen con ellos. Una teatralidad del cuerpo muerto impregna la imaginación del público con una gestualidad sombría, como si fueran cuerpos de Cristo en plena semana santa dentro del cuartel militar (y que también evoca el espíritu mortuorio de una de las experiencias performativas más extremas de la escena local: la del Grupo Chaclacayo –integrado por Raúl Avellaneda, Helmut Psotta y Sergio Zevallos–, que lindaba en cierto ritual irreverente y fúnebre con el cuerpo, así como mediante fotografías y documentos sobre la tortura en el Perú, y precisamente por la época en que está ambientada La Cautiva: 1983, en adelante). [3] Se parte de una concepción teatral del cuerpo acribillado; de ahí que lo sombrío gane la escena desde un inicio. Hay como una voluntad de estremecer al público para así conducirlo al horror de la guerra, de la guerra interna de los años 80-90. Algo que podría asociarse al efecto catártico propio de la tragedia griega, que propiciaba la radical liberación de las emociones vía la conmoción total de los espectadores, de forma casi terapéutica y colectiva.

De pronto, la obra cobra un giro inesperado, cuando el doctor sale a comer (luego de haber manipulado, con profesionalismo, a los cadáveres) y encarga a su ayudante que limpie y ponga bonita a la muerta, María Josefa, de 14 años (caracterizada por Nidia Bermejo),  porque la tropa la va a violar en recompensa por sus duros trabajos antisubversivos. La lógica del doctor es implacable. La crueldad y el absurdo asoman en escena, para acentuar la descomposición moral de los agentes o perpetradores oficiales implicados en la guerra sucia.

porque la tropa la va a violar en recompensa por sus duros trabajos antisubversivos. La lógica del doctor es implacable. La crueldad y el absurdo asoman en escena, para acentuar la descomposición moral de los agentes o perpetradores oficiales implicados en la guerra sucia.

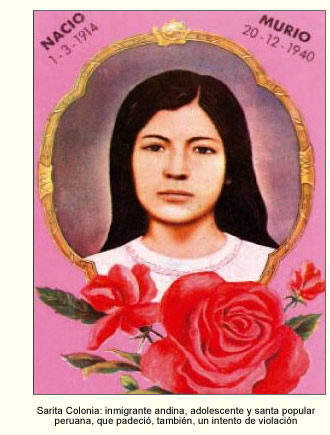

Es un recurso que, como ha señalado Iván Calderón en “Trauma, militancia y utopía: la violencia política en ‘La Cautiva’, de Luis Alberto León” (véase mi nota 6), contribuye a victimizar más al personaje de la muchacha, el cual, a su vez, simbolizaría al indefenso y pacífico pueblo peruano durante la guerra interna. Pocas cosas son tan atroces como la violación de una mujer adolescente, casi niña. Basta sino considerar el peso simbólico de la beat/a Sarita Colonia en el imaginario popular, cuyo culto comienza luego de padecer un intento de violación, milagrosamente no consumada, para comprobarlo: fue también la historia de una adolescente e inmigrante andina, además. En el caso de la cautiva, el abuso sexual adquiere mayor densidad al ser perpetrado por representantes del poder y del Estado peruanos.

El segundo momento de la obra es cuando, de forma onírica y mágica, la adolescente se incorpora, de súbito, y habla con el auxiliar del doctor, quien en un inicio cree haber enloquecido. De esta manera, se establecen diálogos que solo ambos pueden sostener. Al entrar otros personajes en escena carecen de dicha posibilidad de dialogar con la muerta, porque no la ven. En efecto, el ayudante se hará cargo de las pesadillas y sueños de la muertita, imitando a otros personajes –como la abuela, o Esteban: el chico del que ella estuvo enamorada en vida–, tratando de que celebre su quinceañero con alegría y aplaque sus temores. El ayudante del doctor es el único que puede dialogar con el mundo de los vivos y de los muertos; y, en tal sentido, me evocó al personaje híbrido de Diego, en los Zorros, de José María Arguedas, un ser mítico con forma y conducta humanas. Volveré sobre esta correspondencia.

En este agónico trance, se procesa una relación de empatía entre vivo y muerta. Es una zona mágico-realista de la obra, en tanto, además de lo explicado, la muchacha recrea mediante diálogos y monólogos intensos el trágico momento de su muerte: a punta de golpes durante una brutal intervención militar en casa de sus padres, donde acabaron muertos bajo la sospecha y acusación de ‘terrucos’ (senderistas). Se aprecia la capacidad de recrear escenas dramáticas del pasado inmediato de la muerta con solo dos jóvenes actores en escena.

El desenlace final se aproxima cuando ingresa ebrio el capitán (Emilram Cossio), quien mató a la familia de la muchacha; viene a cumplir la  primera violación al joven cadáver, quien impide, con sus ruegos, que el ayudante huya como es reiteradamente su propósito. El jefe del cuartel lo agrede pensando que este se burla, y se dispone a consumar la violación al cadáver de la adolescente. Son escenas dolorosas que impactan al público. El militar da vueltas, animal hambriento y confuso en su opaco territorio, expresando en su lenguaje criollo su desprecio por la muerta y por mujeres vírgenes como esta. En un momento, sin embargo, narra que, cuando emprendieron una emboscada a una comunidad tomada por senderistas, las madres campesinas ahogaron a sus bebés que lloraban para que no fuesen descubiertas, y quienes les ordenaron hacer eso fueron los propios senderistas escondidos entre ellas (Cf.: nota 2).

primera violación al joven cadáver, quien impide, con sus ruegos, que el ayudante huya como es reiteradamente su propósito. El jefe del cuartel lo agrede pensando que este se burla, y se dispone a consumar la violación al cadáver de la adolescente. Son escenas dolorosas que impactan al público. El militar da vueltas, animal hambriento y confuso en su opaco territorio, expresando en su lenguaje criollo su desprecio por la muerta y por mujeres vírgenes como esta. En un momento, sin embargo, narra que, cuando emprendieron una emboscada a una comunidad tomada por senderistas, las madres campesinas ahogaron a sus bebés que lloraban para que no fuesen descubiertas, y quienes les ordenaron hacer eso fueron los propios senderistas escondidos entre ellas (Cf.: nota 2).

Por último, el ayudante mata al capitán cuando este trepa –o repta, más bien– sobre el cadáver. La procesión de semana santa impregna de músicas andinas y católicas el ambiente, cuando la joven se monta sobre los hombros del muchacho, tal si fuese una virgen en procesión (su inmaculado vestido blanco de quinceañera colabora en la metáfora): iluminados por una luz sobre el hórrido escenario que dejan detrás, huyen ambos a los nevados, donde seguirán andando.

El final se tiñe de utopía andina, presente también en varios mitos que, en parte, impregnaron la obra de Arguedas; o al menos del mundo de algunos personajes suyos, como en la citada novela El zorro de arriba y el zorro de abajo (1969), donde dos personajes míticos –zorros de la sierra y la costa– dialogan entre sí procurando salvar al escritor que agoniza escribiendo la metamorfosis social-urbanística de una pequeña ciudad costera, colapsada durante la masiva inmigración principalmente andina: Chimbote, en pleno auge de la pesca, años 60.

LA CAUTIVA Y EL LOBO

Una pregunta que me asaltó, viendo esta obra teatral, es cuáles paralelos podrían hacerse con una de las primeras manifestaciones artísticas sobre la guerra interna en el Perú. Me refiero a la película La boca del lobo (1988), de Francisco Lombardi. Pero, en esta película, “Sendero Luminoso” es una amenaza invisible y colectiva, mientras que, en La cautiva, Sendero solo aparece a través del relato de la muchacha y el ayudante. En la película, Sendero tiene, a pesar de su invisibilidad, mayor presencia por sus acciones político-militares. En la obra teatral, en realidad, Sendero aparece retratado en las palabras de la joven como una fuerza tan demoníaca como la de las fuerzas militares. Tan demencial. Tan dañina. La idea base de esta obra se halla quizá en el pensamiento de la izquierda legal peruana (a propósito, la muerta y cautiva lleva los apellidos de uno de sus intelectuales más paradigmáticos: el historiador Alberto Flores Galindo: 1949-1990; y quizá, además, el nombre de María Josefa sea un velado homenaje a Arguedas, José María), una de cuyas tesis es que la principal víctima de la guerra interna fue el pueblo peruano, principalmente el pueblo indígena andino, ubicado entre los dos fuegos del Ejército y Sendero. [4] Esta tesis se halla, también, en la base argumentativa del informe de la CVR.

13 CUESTIONES CRÍTICAS A PROPÓSITO DE LA CAUTIVA

1. La puesta en escena narra una parte de la historia peruana, tan intensa y compleja en varios niveles, dentro de un solo espacio, y con solo cuatro actores –de los cuales, la muchacha y el auxiliar del doctor son quienes llevan, en todo sentido, el mayor peso de la obra– durante casi dos horas ininterrumpidas. En esta época, cuando el teatro hegemónico peruano se inclina más por obras que aborden problemáticas familiares, existenciales o sicológicas, La cautiva pareciera (re)abrir el horizonte teatral local –sobre todo del teatro más establecido en Lima– a referentes que, como testimonió la directora de Ferrari en el foro del 11 de diciembre, son temáticas sociales e históricas nada centrales en el teatro predominante de estos tiempos.

2. Sin embargo, este montaje, al seguir lineamentos ideológicos y teóricos de fuentes sobre la violencia interna como las que ya se han mencionado, tiende a enfatizar el lado más cruento y oscuro de esta guerra, que, como toda guerra, es inevitable que lo porte. La muerte, la sangre, el abuso, la injusticia, las atrocidades, son parte de todo proceso de guerra, más allá de los ideales que se puedan tener de un lado y otro. Nadie que se halle inmerso en un proceso así tiene las manos limpias, parafraseando el título de una pieza teatral de Jean Paul Sartre (Las manos sucias). De este modo, La cautiva queda dentro del marco hegemónico de interpretación que, bajo diversas formas ideológico-culturales, se ha venido estableciendo acerca de dicho proceso de guerra interna. Y siguen haciendo falta otras perspectivas. Hay que explicar someramente esto.

3. La izquierda peruana y latinoamericana, al impulso de la revolución cubana y la exitosa guerrilla castrista y guevarista de los años 50-60,  asumieron la convocatoria de hacer la revolución socialista en nuestros países vía la lucha armada, bajo lineamientos marxistas y leninistas, a los que luego se sumaría la experiencia maoísta. A esto se añade el hecho que la Unión Soviética y la Revolución China, entre los años 50 y 80, conformaron campos internacionales de poder que avivaron dichas convicciones y apasionados debates políticos en la, cada vez más, fragmentada izquierda peruana de los años 70. El PCP-“Sendero Luminoso” fue la resultante de un largo proceso político impulsado por una fracción radicalizada de dicha historia, que, a comienzos de los 80 y en plena vuelta al régimen constitucional (luego de doce años de dictadura militar), llevó al extremo de la práctica lo que la izquierda venía predicando desde tiempos anteriores. El Estado peruano respondió con una represión sin límites, que se denominó “la guerra sucia”, porque para combatir a la guerrilla maoísta del PCP-SL no dudó en violar sus propios parámetros legales. Toda esta historia empezó a culminar con la captura de Abimael Guzmán y la principal dirigencia senderista en 1992, bajo el régimen de Fujimori y Montesinos, asesorados por el poder norteamericano y la CIA.

asumieron la convocatoria de hacer la revolución socialista en nuestros países vía la lucha armada, bajo lineamientos marxistas y leninistas, a los que luego se sumaría la experiencia maoísta. A esto se añade el hecho que la Unión Soviética y la Revolución China, entre los años 50 y 80, conformaron campos internacionales de poder que avivaron dichas convicciones y apasionados debates políticos en la, cada vez más, fragmentada izquierda peruana de los años 70. El PCP-“Sendero Luminoso” fue la resultante de un largo proceso político impulsado por una fracción radicalizada de dicha historia, que, a comienzos de los 80 y en plena vuelta al régimen constitucional (luego de doce años de dictadura militar), llevó al extremo de la práctica lo que la izquierda venía predicando desde tiempos anteriores. El Estado peruano respondió con una represión sin límites, que se denominó “la guerra sucia”, porque para combatir a la guerrilla maoísta del PCP-SL no dudó en violar sus propios parámetros legales. Toda esta historia empezó a culminar con la captura de Abimael Guzmán y la principal dirigencia senderista en 1992, bajo el régimen de Fujimori y Montesinos, asesorados por el poder norteamericano y la CIA.

4. En este sentido, la lucha armada que inicia “Sendero Luminoso” ni surge en el aire, merced a un grupo de fanáticos que tomaron las armas, ni duró alrededor de 15 años por arte de magia. La historia peruana, más específicamente la historia del poder criollo, anclado en intereses transnacionales que han depredado y siguen depredando este país (al punto que es cosa de maravilla cómo sobrevive, y sigue siendo tan rico en nutrientes y recursos), es la historia de un gran agravio: para referirnos a un concepto central en la trama de una novela emblemática, sobre la violencia en el Perú, como es La violencia del tiempo (1991), de Miguel Gutiérrez. Sí, un agravio histórico y colectivo, y principalmente contra los más pobres y condenados de este país. Es decir que la violencia política de los años 80 y parte de los 90 tiene su caldo de cultivo en dicha historia socioeconómica de las élites hispanas y criollas durante la Colonia y, luego, la República, así como en la historia política de la izquierda peruana. Una izquierda que, luego, al compás de las acciones de “Sendero” y la contrainsurgencia del Estado, puso su experiencia en favor de la institucionalidad constitucional y el juego democrático-burgués que otrora decía combatir, ya sea en el parlamento o en el ejecutivo (algunos ex dirigentes izquierdistas llegaron a ocupar cargos insólitos, como Ministros del Interior, por ejemplo); así como asumió un rol militar colaborando en la formación de rondas campesinas. [5]

5. En la coreografía final de La cautiva, un senderista muerto y el cadáver del soldado del inicio (caracterizados por Rodrigo Rodríguez y Jesús Tantaleán) reaparecen como demonios que salen de su congeladora (donde el doctor los había puesto abrazados, en irónico símbolo de reconciliación, quizás), para volver luego a ella, como espectros o mensajeros de la muerte que buscan llevarse a la muchacha muerta. La imagen del senderista es la de un ser alucinado que, como se aprecia en esta coreografía, corre y danza en círculos, delirantemente, con una bandera roja, y alternando con la marcha marcial del otro cadáver que es el soldado del ejército peruano, con quien compite en ferocidad y delirio. Al final de este caos (un desorden propiciado por muertos venidos del más allá), de esta suerte de tensiones teñidas de absurdo, termina imponiéndose la imagen y palabra de la muchacha y el ayudante del doctor. Es decir, si ambos bandos en guerra eran igualmente destructivos y oscuros, solo resta la luz de la población andina que, aupada en sus canciones, su amor por la naturaleza, y su cultura mágica y milenaria, sería la única posibilidad de redención para dicha historia oprobiosa (la cual, además, la literatura peruana ha retratado de tantas formas y en distintas coyunturas). [6]

6. De esta manera, y como se enfatizó en el foro al que asistí, al final de la obra (en palabras de la propia directora Chela de Ferrari, en particular), el personaje de la cautiva simbolizaría al propio pueblo peruano, sobre todo el campesinado: que estuvo cautivo entre dos fuegos  abusivos y demenciales. A la par, como cae por su peso, va la idea de que toda guerra es demencial. Sin embargo, quienes hemos vivido aquellos años sabemos, si estuvimos atentos y somos sinceros, que esa época fue una de las pocas coyunturas, en la historia de este país, en que el poder de las élites tembló al creer que el PCP-SL iba ganando la guerra. Y esto no es una frase. Basta ver los titulares de aquellos años para comprobar cómo la prensa nativa propaló dicha alucinación mediática, ya que es evidente que “Sendero Luminoso” nunca estuvo en reales condiciones de tomar el poder en todos esos años. Pero lo pareció. Lo pareció al poder hegemónico y dominante, que se agazapó, entonces, tras sus fuerzas represivas instándolas a proseguir la guerra sucia para derrotar a su fantasma comunista. Pero también lo pareció a buena parte de la población peruana, sobre todo a los más desposeídos. Ejemplos hay muchos. Las activas marchas y protestas en barrios y avenidas populares; las candentes asambleas y mítines universitarios (principalmente, en las universidades públicas); las llamadas “bases de apoyo” en el campo, donde no podía entrar el ejército; los denominados “comités populares” en algunas zonas obreras y asentamientos humanos del cono este de Lima, como en la Comunidad Autogestionaria de Huaycán y, más aún, en la Asociación de Vivienda Jorge Félix Raucana; pero sobre todo la constante regeneración de la guerrilla senderista durante tantos años, con militantes jóvenes salidos de lo más abajo –y segregado– de la sociedad peruana oficial, así lo demuestran. Hubo gente de condición privilegiada que lamentaba ya no poder gritar a “las cholas” (a las empleadas domésticas, por ejemplo), porque podrían ser ‘terrucas’ (senderistas) y tomar represalias.

abusivos y demenciales. A la par, como cae por su peso, va la idea de que toda guerra es demencial. Sin embargo, quienes hemos vivido aquellos años sabemos, si estuvimos atentos y somos sinceros, que esa época fue una de las pocas coyunturas, en la historia de este país, en que el poder de las élites tembló al creer que el PCP-SL iba ganando la guerra. Y esto no es una frase. Basta ver los titulares de aquellos años para comprobar cómo la prensa nativa propaló dicha alucinación mediática, ya que es evidente que “Sendero Luminoso” nunca estuvo en reales condiciones de tomar el poder en todos esos años. Pero lo pareció. Lo pareció al poder hegemónico y dominante, que se agazapó, entonces, tras sus fuerzas represivas instándolas a proseguir la guerra sucia para derrotar a su fantasma comunista. Pero también lo pareció a buena parte de la población peruana, sobre todo a los más desposeídos. Ejemplos hay muchos. Las activas marchas y protestas en barrios y avenidas populares; las candentes asambleas y mítines universitarios (principalmente, en las universidades públicas); las llamadas “bases de apoyo” en el campo, donde no podía entrar el ejército; los denominados “comités populares” en algunas zonas obreras y asentamientos humanos del cono este de Lima, como en la Comunidad Autogestionaria de Huaycán y, más aún, en la Asociación de Vivienda Jorge Félix Raucana; pero sobre todo la constante regeneración de la guerrilla senderista durante tantos años, con militantes jóvenes salidos de lo más abajo –y segregado– de la sociedad peruana oficial, así lo demuestran. Hubo gente de condición privilegiada que lamentaba ya no poder gritar a “las cholas” (a las empleadas domésticas, por ejemplo), porque podrían ser ‘terrucas’ (senderistas) y tomar represalias.

En general, parece que ese miedo del que nos habla un senderólogo como Nelson Manrique, en su libro El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996 (Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002), no tuvo para todos igual sentido ni significados. Es posible también que, al menos durante una parte de aquellos años, algunos individuos y colectivos se empoderaron; y que otros crearon y amaron aun durante ese proceso álgido. Lo que falta en el trabajo sobre esa época, desde el arte y la investigación académica, es atender y escuchar esos otros lados descuidados hasta hoy. Esa guerra no vino de otro planeta, tuvo sus raíces aquí, como queda dicho. Y quienes vivimos esa época, quienes la protagonizaron, si son honestos, no negaran que, aunque hubo miedo a caer herido, a ser acusado o desparecido impunemente, o a morir, también hubo otros sentimientos y múltiples estrategias de sobrevivencia, así como de vida intensa, politizada y creativa en todos los ámbitos. No todo puede explicarse nunca por un solo término, en la historia, sin caer en distorsiones.

7. Otro cuestión que capturó mi atención, en el citado foro de debate, fue cuando el dramaturgo testimonió que, inicialmente, la figura del militar violador fue humanizado por la directora Chela de Ferrari. Que inicialmente era más grotesco este personaje, más brutal, en el guion original. Y que la directora quiso darle un rostro más humano. En el diálogo con el público se llegó a la conclusión de que los militares fueron víctimas también. Esto último encierra un problema ante los hechos históricos. Es verdad que muchos de quienes perpetraron la llamada guerra sucia estaban, o estuvieron luego, desequilibrados (la película Días de Santiago, de Josué Méndez, aborda sensiblemente dicha situación), y que conviene considerar en toda recreación, artística o no, las condiciones concretas en las que actuaron; pero dejar sentado que ellos, también, fueron víctimas, puede relativizar su responsabilidad política. Me explico. A diferencia de las mayores víctimas que padecieron sus acciones, en la sierra peruana sobre todo, aquellos perpetradores de la guerra sucia tuvieron y tienen de su parte a las autoridades del Estado peruano (las cárceles doradas y beneficios penitenciarios no son un invento en el Perú), así recibiesen “migajas”, como enuncia el personaje del capitán en la obra. Los más pobres del país, que siempre han sufrido vejámenes de las autoridades de este Estado, incluidas sus Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales abusivas, nunca han tenido de su parte ni media migaja del poder. Así que, sin duda, hay víctimas y víctimas: diferenciarlas con claridad es importante para la memoria y narrativa políticas en nuestra historia.

8. Otro asunto a discutir es que no se puede igualar la violencia del Estado con la de “Sendero Luminoso”. Aunque sea legítimo levantar y sustentar todos los cargos, críticas y antagonismos contra las acciones senderistas, esa lucha armada no fue igual a la que libró el Estado. Para empezar, la violencia en el Perú no la iniciaron los senderistas (que es algo falso que suele afirmarse, desde un análisis superficial y tendencioso de la historia, y que reafirmó, por ejemplo, el actor y conductor de televisión Ernesto Pimentel en el foro que condujo el 20 de noviembre; algo que fue reiterado por Chela de Ferrari –y el propio teatro La Plaza, en comunicado público– ante la reciente torpe caza de brujas, que incluyó a esta obra acusándola de apología senderista, orquestada por el Ministro del Interior Daniel Urresti). [7] La violencia tiene raíces históricas muy hondas en este país. La violencia senderista no provino de la institución del poder criollo en el Perú, fundado, teórica y retóricamente, sobre los principios de los regímenes demoburgueses occidentales que nunca se han cumplido (ni siquiera en los propios países europeos, plagados de grandes inequidades y crecientes luchas sociales). Provino, en un inicio, de sectores medios, provincianos y radicalizados de la izquierda peruana de los años 50 y 60, los cuales, por diversas razones, se fueron reciclando con militantes de diferentes sectores populares con el transcurrir de los sucesos y acontecimientos que marcaron dicho proceso. Igualar ambas violencias es no solo irreal, sino que sirve para legitimar el Estado peruano, al suponer que se ha triunfado, a la vez, sobre el fujimonteSINismo corrupto y sinestro, y sobre las fuerzas demoníacas de Sendero Luminoso. Es decir que, antes y después de ellos, este país era y es, felizmente, una democracia. Y esto nadie, con un mínimo de honestidad y sentido de la realidad, lo cree.

9. La cautiva tiene detrás una perspectiva de antropología teatral. Algo que no debiera sorprender, si sabemos que detrás del concepto y libreto ideológico de este montaje se halla, entre otros, el director del grupo Yuyachkani, Miguel Rubio. Es un colectivo teatral que, por años, se ha identificado con el proyecto de un país donde los pobres debieran tomar el poder desde su tradición andina o su condición de migrantes. De tal manera que cualquier organización política radical que se articule con ello se convierte en sospechosa, y debiera ser analizada o extirpada porque contaminaría la pureza de la opción andina que, al parecer, estaría en la base del proyecto utopista de Arguedas.

Sin embargo, en el proceso de guerra interna, muchas comunidades indígenas no estuvieron al margen de la guerra, sino que combatieron en una u otra orilla. [8] La difundida imagen de que los campesinos fueron ‘cautivos entre dos fuegos’ –como se reiteró en el foro del 11 de diciembre, además– es una verdad parcial, que no se cumple en todos los casos. Más bien, tiene la apariencia de ser una visión romantizada y victimizadora del campo y sus habitantes, como si en la sierra hubiesen estado todos felices en sus tierras, con sus animales y tradiciones, hasta que llegaron los guerrilleros senderistas o el Estado abusador (para el caso, daría lo mismo) a desordenar dicha armonía. [9] De ahí se entiende que, en la escena final de la obra, el cadáver cautivo de la muchacha se mimetice con la procesión católica de semana santa, propiciando una simbiosis cultural, o sincretismo andino, como se decía antes en los tratados de ciencias sociales. Porque dicha salida, de la mano de la religiosidad popular, podría ser una vuelta a los orígenes y a la ética comunal del pueblo. Suena bien, y quizá hay parte de verdad. Pero si nos detenemos en Arguedas, comprobaremos que él no pensaba que los procesos políticos del mundo contemporáneo debían estar alejados de las prácticas tradicionales andinas. En El zorro de arriba y el zorro de abajo, por ejemplo, hay un serio y gran esfuerzo por entender, e imaginar como ideal de país moderno, la articulación entre la tecnología e industrialización occidentales, y la sabiduría y cultura milenarias de la tradición andina. El proyecto modernizador de Arguedas era afín a lo que pensó José Carlos Mariátegui; es decir, que se aplicase las ideas y aportes del mundo occidental (en su caso, el socialismo, principalmente, y las ventajas del capitalismo subordinadas a los intereses colectivos del país) sin necesidad de arrasar con las culturas nativas ni su creatividad. De ahí que Mariátegui nombró a su revista generacional y de vanguardia con el nombre quechua de Amauta. [10]

10. En verdad, lo que sigue estando cautivo en toda esta historia es un pensamiento sobre la guerra interna que no se libera de ciertos fantasmas; ya que así como es necesario y sanador atender el dolor y los daños causados, también lo es ver en conjunto cómo se vivió aquello durante esos años que, por eso, fueron tan intensos. No en balde el proceso de guerra interna duró mucho más que la rápidamente reprimida guerrilla foquista de los años 60, la cual, quizá por eso, ha tenido una recepción más romantizada por el establishment culturoso del Perú. No es baladí que La cautiva se haya podido representar, además, en uno de los centros comerciales emblemáticos de la Lima neoliberal –por decirlo de manera exagerada– de hoy, como es Larcomar. Si algo tiene este espacio de significativo, para una obra como esta que ha intentado acercarse a la escisión histórica de nuestro devenir como nación, es que este centro comercial, tan fatuo y frío en sus escaparates y tiendas (que no escatiman en imitar el peor Miami latino), fue otrora el espacio imaginario que recorrieron algunos personajes memorables de la literatura peruana. Aquí, en lo que fue el parque Salazar, por ejemplo, el pequeñoburgués y blanquiñoso Arístides abandonó espantado a su amante negra cuando vio que muchachos miraflorinos se le acercaban, en el cuento “De color modesto” de Julio Ramón Ribeyro. Aquí fue donde el poeta y cadete Alberto, de La ciudad y los perros, la novela de Mario Vargas Llosa, caminaba anhelando una vida mejor lejos del colegio militar que, como la morgue de la obra La cautiva, representaba el Perú oficial en todo su horror y descoyuntamiento. El problema con la morgue, que es el escenario de este montaje teatral, no es que sea la morgue ni su hálito fúnebre con atisbos de necrofilia políticamente perversa. El problema es que muchos de quienes se ocupan del fenómeno de la guerra interna narran esos años como una gran morgue y nada más. Una gran mesa sacrificial que derrama sangre permanentemente, por culpa de la violencia demencial de aquella época. De tal manera, de forma voluntaria o no, sepultan dicha compleja y heterogénea experiencia bajo narrativas uniformizadoras, esquemáticas y funcionales al statu quo (Cf.: el comentario de Ubilluz en mi nota 7).

11. En el foro, dos intervenciones inteligentes vinieron de los dos actores protagonistas. Nidia Bermejo llamó a pensar en el lenguaje y las palabras que usamos, que había que pensar en eso, es decir, en cómo representamos verbalmente las cosas que nos han ocurrido. Y Alaín Salinas dijo que la indolencia generalizada de este país, ante los sucesos que inspiran esta obra, se nota también en la actualidad en tantos y tantas que comen (“tragan”, dijo) mientras ven esta televisión peruana que no cesa de pasar escenas de gente sufriendo, agonizando o muriendo. Esa televisión-basura que es el fondo entretenido, o mejor, el síntoma de la locura colectiva, de familias o individuos que tragan su comida sin sentir realmente el horror cotidiano. Esos mismos ciudadanos y ciudadanas que no se compran pleitos, supuestamente, ajenos (continúo en la lógica que expuso Alaín), porque prefieren hacer oídos sordos y miradas ciegas antes que poner en riesgo su cómodo distanciamiento de la injusticia y abusos cotidianos, en las calles, por ejemplo (para eso también sirve la cultura del Smartphone, los videojuegos, y los cables que cuelgan de las orejas de tantos peruanos y peruanas de hoy: por fin ajenos a cualquier sentido de pertenencia y responsabilidad sociales).

12. Esta obra, en verdad, no es para reír. Y, sin embargo, algunos momentos tienen pasajes de humor. Algo complicado de hacer: que se narre una guerra y sus avatares usando el humor, entendiendo por este una aproximación al drama humano de manera dialéctica-constructiva, con elementos esperanzadores y lúdicos a partir de la tragedia (al respecto, puede verse el acápite II de mi ensayo sobre el humor en Cesar Vallejo). Se ha intentado en la cinematografía sobre el holocausto, como en una excelente película que aquí casi no se conoce como “El tren de la vida” (Train de vie, 1998), de Radu Mihaileanu (Francia-Bélgica-Holanda-Israel-Rumania); la misma que tiene una versión edulcorada, de lucimiento individualista y hollywoodense en “La vida es bella” (La vita è bella, 1997), escrita, dirigida y protagonizada por el italiano Roberto Benigni. Pero en La cautiva sí que hay cierto humor andino en las escenas donde el ayudante imita a otros personajes para calmar –o curar– el alma inocente de la muchacha (arguedianos momentos estos, como Diego entrando y saliendo en personajes diversos de la novela los Zorros). En contraposición, hay momentos crueles; por ejemplo, cuando el doctor, otro símbolo de la cultura criolla indolente y autoritaria, se burla de la violación que se va a perpetrar contra el cadáver de la adolescente. En esas burlas no me pude reír, y sin embargo parte del público sí reía. Lo cual me llamó mucho la atención; y recordé antiguos programas televisivos, en blanco negro, como “Trampolín a la fama”, de Augusto Ferrando, donde se maltrataba a la gente más humilde para que obtengan algún beneficio (si lo obtenían), a costa de convertirlos en piñatas vivientes de burlas grotescas y a nivel nacional. Yo me reía de eso, de adolescente, y ahora me duelo. Una televisión como la actual, con un personaje de bandera –que de joven lo criticó, pero que terminó ocupando el lugar de Augusto Ferrando– como Magaly Medina, o tantos otros como ella, o con programas dirigidos y conducidos impunemente por exfujimoristas, y una prensa nativa a la que no le interesa la verdad sino el acomodo y el sensacionalismo, son el perfecto caldo de cultivo para que este país termine riéndose de su propia ignorancia. Y en el teatro, a veces, pude sentir algo de eso. La única vez que aplaudí, aquella noche, fue cuando Alaín dijo eso de tragar mirando la televisión basura en este país.

13. Cierro con una última idea. Este texto es una forma de contribuir a que, desde el campo cultural, se llegue a saber mejor cómo han sucedido muchas cosas en nuestra historia más reciente. No solo realizando propuestas creativas diversas, sino ejerciendo la crítica en todos sus aspectos y sentidos, es como lo lograremos. Este ha sido, es y será mi objetivo central en cada línea que escriba. Estoy comprometido de muchas formas en atender, debatir y divulgar una serie de fuentes para revelar verdades que no siempre se desean revelar. Pero mientras haya un hálito de vida, quienes hemos vivido esa época, y quienes hacemos trabajo cultural, tenemos la responsabilidad de seguir diciendo nuestra voz, sin acallarnos a nosotros mismos por las razones que fuesen.

febrero 10 del 2015, Lima, Virreynato del Perú

* * *

Notas

[1] Fue creada en junio de 2001, luego de la década oscura del fujimorato, por el presidente provisional Valentín Paniagua, quien convocó a diferentes miembros de la sociedad civil, la mayoría vinculados al espectro de la izquierda legal peruana. La CVR recogió testimonios vivos y organizó 21 audiencias, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003.

[2] Chela de Ferrari vivamente recomendó en cada foro la lectura y uso pedagógico, en colegios del país, del libro gráfico Chungui, violencia y trazos de memoria (IEP, 2005), del antropólogo y retablista ayacuchano Edilberto Jiménez. Chungui es un distrito ayacuchano, cuya parte sur es más conocida como "Oreja de Perro", y donde, en 1981, “Sendero Luminoso” incursionó para fundar sus escuelas públicas y adoctrinar a los jóvenes de esta zona. De este libro, se extrajo la historia de los senderistas y la matanza de bebés perpetrada, según una testimoniante anónima, en la comunidad de Chapi, Chungui (Huertahuaycco, 1985). Es una historia que, de seguro, se insertó en el guion para balancear el peso crítico de esta obra y, en parte, ofrecer otros sentidos a las acciones del personaje militar (vuelvo sobre este asunto en el punto 7 al final de mi texto). Sin embargo, sorprende que, como confesó el autor, Luis Alberto León, para esta obra no se recogiese el testimonio de ningún senderista, lo cual deja incompleto de forma significativa el trabajo de investigación para este montaje. Por su parte, Jiménez fue convocado por la CVR para integrar su equipo de profesionales; se ocupó de recoger testimonios y participó en el equipo de investigación de la historia local de la violencia en Chungui.

[5] Al respecto de este punto, véase mi nota 8, así como el libro de Carlos Iván Degregori: Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1996). El trabajo del investigador alemán Sascha Mache, Hintergründe, Verlauf und Wirkungen des peruanischen Bürgerkrieges (“Trasfondo, Desarrollo y Efectos de la Guerra Civil en el Perú”. Frankfurt am Main: Zambon Verlag, 2002), cuestiona a fondo los criterios y conclusiones de Degregori y otros senderólogos peruanos en relación a este asunto, a la vez que se centra en las rondas y en aspecto los errores del PCP-SL con el campesinado de la sierra sur. Es una lástima que esta investigación aún no se halle traducida al castellano, ya que, entre otras razones, es el único trabajo realmente crítico con el análisis que hace la academia dominante en el Perú sobre las rondas.

[6] Una interpretación semejante se halla en el extenso texto crítico “Trauma, militancia y utopía: la violencia política en ‘La Cautiva’, de Luis Alberto León”, de Iván Calderón, donde leemos, por ejemplo, que “Tanto Mauro como María Josefa plantean una tercera vía: una narración que se alimenta de lo que parecen ser una sensibilidad andina y tradiciones mágico/ míticas”. Vale leer este trabajo, como marco de lo aquí comentado, maguer su empleo de algunos términos propios de la retórica oficialista sobre la guerra interna, y un perfil más bien académico-letrado, con referencias y citas de teóricos e intelectuales sobre los procesos de la memoria histórica, la narrativa y el silencio ante procesos de violencia.

[7] Sobre el reciente affaire del payaso ministro Urresti y la censura que viene agitando, desde hace ya algún tiempo, vale citar el post de Juan Carlos Ubilluz (12 de enero 2015), quien es uno de los pocos en abordar la guerra interna de los 80-90 con un mínimo de objetividad en el mundo académico local: “Lo triste de todo el asunto de ‘La cautiva’ para mí es lo siguiente. La obra es parte de lo que Ranciere llamaría el giro ético, es decir, el abandono de todo proyecto de emancipación en nombre de la identificación con las víctimas. Me explico un poco más: el giro ético valora al ser humano en tanto víctima de la ideología, del utopismo, del totalitarismo, etc. Pero jamás valora al ser humano en tanto capaz de sostener una verdad. En este sentido, ‘La cautiva’ es una obra que conviene al status quo. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, otros no entenderán exactamente lo que digo. No importa. Tendremos que discutir en otro momento. Porque después de la intervención de Urresti, la discusión de la obra automáticamente se degrada y uno se ve obligado a defenderla en nombre de algo tan básico como la libertad de expresión. O sea, el tipo es tan bruto que no se da cuenta que el giro ético caviar es complementario del discurso oficial (el discurso de "no hay que hacer memoria"). Y entonces quizás la única solución es defender a la vez la exhibición del Movadef y la obra en la plaza USIL en nombre de la libertad de expresión, sin entrar en detalles de si son o no ‘apología al terrorismo”’.

Dicho sea no tan de paso, el sonrojado y público mea culpa del teatro La Plaza y su directora, ante el amago censor de Urresti, debe haberle parecido más que suficiente al bizarro ministro ya que, orondo e irónico-criollazo, dio todo por zanjado al decir que "Este ha sido un marketing increíble para la obra, todos han salido ganando".

[8] Es lo que se aprecia, por ejemplo, en uno de los casos más sonados de la guerra sucia, cuando campesinos de la comunidad andina de Uchuraccay fueron cooptados por el ejército peruano para combatir a Sendero y, además, para impedir que la prensa llegase adonde el EP ejecutaba matanzas clandestinas. Tales conclusiones se desprenden del libro Uchuraccay, el pueblo donde morían los que llegaban a pie (Lima: G7 Editores, 2015). En efecto, más de tres décadas después del asesinato de ocho periodistas y su guía en las alturas de la región andina de Ayacucho, los periodistas Víctor y Jaime Tipe Sánchez investigaron los pormenores de la matanza, que sucedió el 26 de enero de 1983 en el pueblo de Uchuraccay (4.000 m.s.n.m.). Víctor Tipe aseguró que patrullas militares llegaron al pueblo, tanto a fines de diciembre de 1982 como a comienzos de enero de 1983, para dar "pequeños consejos de seguridad" a los pobladores y conformar un comité de autodefensa contra los senderistas. El periodista negó, además, las versiones que aseguran que Uchuraccay era una comunidad aislada del resto del país y dijo que en el lugar había cuatro pequeñas tiendas, los pobladores conocían los tocadiscos y las máquinas de coser y radios, viajaban a los valles bajos y tenían una escuela que funcionaba desde los años 50. En realidad, este es el trasfondo real de las llamadas “rondas campesinas” que, como fuerzas paramilitares, conformó el Estado peruano durante los años de la guerra interna y que serían uno de los factores claves en su combate contra “Sendero Luminoso”.

[9] Otra cuestión que se soslaya en este tipo de análisis es la diversidad del campesinado, así como sus posiciones y tomas de posición en cada coyuntura histórica. Hay campesinos quechuahablantes e hispanohablantes; pobres y acomodados; con acceso a tierras y agua, y otros que solo ofrecen su mano de obra; con experiencia política y otros que no la tienen; insertados en las varias estructuras de poder o no, etcétera. En algunas comunidades, por ejemplo, el campesino más odiado pudo ser quien controlaba el acceso a aguas de regadío. Para nuestros parámetros limeños, aquel campesino era miserable, pero en el escenario local se le rechazaba por abusivo y manipulador. En síntesis, la heterogeneidad y contradicciones internas del campesinado, correlativas a la historia de este país, es una realidad viva que suele no considerarse en los debates sobre el proceso de la guerra interna y sus actores.

[10] Véase la última conclusión de Iván Calderón, en su citado texto “Trauma, militancia y utopía: la violencia política en ‘La Cautiva’, de Luis Alberto León”, en relación a su interpretación del Deus ex Machina y lo que identifica con el “movimientismo democrático” en el final de La cautiva.