Sobre Ejercicios de Enlace, de David Bustos

Por Carlos Henrickson

http://henricksonbajofuego.blogspot.com/

Un libro con una poética como Ejercicios de Enlace (Ed. Cuarto Propio, Santiago, 2007) logra una de los aciertos más difíciles de alcanzar en el oficio: escaparse de cualquier definición programática de pocas palabras. Esta poética propia supone una coherencia interna, que dará a los textos dispuestos bajo su  “programa” (puesto esto en una absoluta simplificación), una orientación en sus apelaciones, una intencionalidad. Para el cuerpo del texto, suponemos con ello una voluntad, anterior y formativa con respecto a los procedimientos literarios. Y digo “suponemos”, dado que damos por sentado la presencia de un sujeto unívoco operando un material.

“programa” (puesto esto en una absoluta simplificación), una orientación en sus apelaciones, una intencionalidad. Para el cuerpo del texto, suponemos con ello una voluntad, anterior y formativa con respecto a los procedimientos literarios. Y digo “suponemos”, dado que damos por sentado la presencia de un sujeto unívoco operando un material.

No resulta difícil pronunciar la palabra “realismo” cuando se llega a los poemas de Bustos. La firme contundencia de un alicate, la expresión directa y, aunque indefinida, de he encontrado las pruebas, la evocación rica en historia y referencia directa de los tiros las luces / de bengala, apuntan, en conjunto, a lo que se ha dado en llamar históricamente realismo de un modo sencillo y solapadamente engañoso en su brevedad, ya desde los primeros tres versos del Ejercicio Nº 1, que abre la serie de los 32 (¿ó 33?: sobre esto volveremos) que conforman el libro. Pero el caso es que tras darle un par de vueltas, se nos aparece la primera zancadilla de fondo: la larga confusión entre realismo y naturalismo, un riesgo tanto mayor considerando la exigencia programática que, desde una posición política, ha pesado fuertemente sobre la historia de la literatura chilena.

El punto del realismo es espinoso, y el mismo Bustos ha asumido una decidida defensa crítica de una noción del realismo que pueda trascender precisamente ese naturalismo, a través de la consideración de procedimientos que hagan a la literatura trascender la mera dimensión apelativa o mimética, abocándose al final del artículo a la postulación de un antrorealismo, “lugar de mala muerte donde pueden ocurrir todo tipo de cosas, una feliz o enrarecida convivencia entre estéticas y lenguajes que no necesariamente tengan una filiación clara e incuestionable. La caverna (inconsciente), la Picá, la Fuente Soda de la Poesía chilena“. (Hacia una noción de realismo en la poesía actual (en Chile), en http://www.lanzallamas.com/ . Por más que el artículo de Bustos sea extremadamente fértil en provocativas ideas, me parece que es necesario complementar estas reflexiones desde un ángulo particular que pueda aclarar mejor la posibilidad de un realismo transnaturalista, que establezca con el realismo meramente mimético una relación análoga que la que guarda el nuevo horizonte de la experiencia política moderna con respecto a las ya caducadas estrategias desde la lógica de los partidos y movimientos políticos tradicionales. El punto en común es sencillo cuando se entiende bien: la crisis del sujeto unívoco.

Cabe recordar que la llegada de la crisis de la modernidad y de sus referentes fundamentales –si bien no escaparon para los ojos bien entrenados, como los de Enrique Lihn o Juan Luis Martinez, que escribe su Nueva Novela antes de 1973- está indisolublemente ligada en Chile al intenso proceso de cambios culturales y sociales llevado a cabo por la dictadura militar, desarrollos inseparables de la sanguinaria arbitrariedad de sus procedimientos de control político interno. El profundo trauma político en Chile alcanza, entonces, también a un trauma simbólico, a un grado que pocas dictaduras análogas supieron producir. La ineluctabilidad de las medidas dictatoriales, sancionada y eternizada en lo esencial por la coalición política que llegó al poder tras 1988, produjo el vaciamiento completo de la noción de sujeto cívico, que alcanzó su más descarnada expresión precisamente al Ejercicio de Enlace, aludido desde el título, despliegue de tropas amenazante realizado a fines de 1990 que, por motivos que tocaban a la corrupción de la familia Pinochet, logró poner de rodillas a los supuestos representantes de la sociedad civil, haciendo evidente la virtual inexistencia política de ésta.

Desde este punto de vista, me parece que Bustos está permanentemente poniendo en escena esta evanescencia del sujeto. Al leer Ejercicios de Enlace, es importante entonces plantearse a este sujeto desde sus difíciles y violentas experiencias de conformación, lo que nos lleva de cabeza al dilema de la posibilidad de una historia personal propia. La dimensión del pasado aquí –un pasado en que la experiencia personal, propia o de otros, es inseparable de la experiencia y la teoría estética, histórica y política- no es, en general, aquel que nos presenta al tradicional material de evocación poética, sino que refiere, una y otra vez, a las características enajenadas de un material de estudio, o las de un objeto quieto, positivo. Este procedimiento, si bien lleva, en cierto grado básico de lectura, a la ahistoricidad del texto, produce, al palpar el texto más de cerca, una alienación creciente, que opera precisamente separando esas características del material del pasado de los elementos que puedan haber conformado al sujeto, a través de un trabajo sistemático de enajenación de éste con respecto a su origen. Cuando se da la imagen de los rieles en el subsuelo marino –que alude a los que se amarraban durante la dictadura a los detenidos arrojados al mar para que los cuerpos no flotaran-, rodeados de cardúmenes / en bloque que entresacan / a mordiscos / intestinos / azules, y rodeados de diminutos / moluscos, en el Ejercicio Nº 7 da poderosamente, vía un excepcionalmente cuidadoso ejercicio de ritmo, esa idea de pura materialidad positiva que envuelve a los objetos, ya desligados a fuerza de historia de toda relación dialéctica con un sujeto sin una posible percepción de sus elementos conformadores; en el Nº 23, se revela el cuerpo envuelto / en sábanas negras, indicando incluso el lugar donde es arrojado –Quintero-, y el Nº 24 empieza con un tronco que se pudre en la esquina del acuario. La imposible claridad de cualquier anécdota, así, se revela como un leitmotiv del libro: eliminando sistemáticamente la aspiración de pleno conocimiento y entendimiento del pasado. Ante este enigma –que toca a la misma construcción del sujeto-, hay dos procedimientos básicos: la pluralidad posible dentro de ese sujeto en la literaturización y la precarización.

La pluralidad yace en la base de los procedimientos literarios de Bustos. El texto parece respirar citas que remiten a referentes fundamentales para la (nuestra) generación poética de Bustos –desde Diego Maquieira y Bruno Vidal, hasta Gonzalo Millán y Zurita. Así, la contextualidad literaria del texto se iguala en importancia a su acertividad histórica o política: el Ejercicio Nº 8, con los escenarios de decidido delirio en que la marcha de los estudiantes secundarios del 2007 se reúne con Víctor Jara componiendo música electrónica, culminando el poema con una cita de uno de los conjuntos musicales más politizados de los 80 (a esta hora / en que comienzas a sentir / que nada pasa y todo pasa), da cuenta de la imposibilidad de dar cuenta, en un instante en que el sujeto se ve conformado por una realidad que se puede remitir al deseo tanto como a la historia efectiva –deseo que constituye el corazón de la “ficción” poética, como lo confirmó en su fracaso el realismo socialista. Esta realidad colonizada por el deseo, literaturizada, cuya historia supone una recreación literaria permanente, es fundamental para entender lo fragmentario del sujeto hablante de Bustos, que sólo puede verse desde esa reconformación permanente.

Esta reconformación no puede darse sino hacia lo precario. La imagen detenida de las fotografías, la inutilidad de los objetos, la debilidad de cualquier resistencia en una dictadura actualizada persistentemente en un presente, son en este sentido expresiones necesarias para presentar un doloroso desamparo simbólico de carácter netamente existencial: este sujeto evanescente, abandonado por el Ser, se logrará reconocer (en un gesto que a ratos se revela fuertemente lautreamontiano) en la inconsciencia del mundo orgánico y la instintividad del animal. Los cardúmenes de peces, inertes en su movimiento puramente colectivo, o la geometría viva y detenida de las ramas, en este sentido, son una contundente imagen de ese mundo que la conciencia reconoce como estagnado y ajeno, y en el cual este hablante puede reconocer signos de una posible visión “corregida” –simbólica- de una posible historia personal cuya conformación histórica ha sido frustrada en el plano existencial.

El eco del poema que ocupa el lugar del Ejercicio Nº 33, es en este sentido revelador. Precedido por una hoja de papel texturado entintado en negro, queda claramente separado de los 32 Ejercicios anteriores, y está constituida por una serie de onomatopeyas de golpes y otras que sugieren otras violencias (como silbidos de bala), llevando al verso final del corpus: TODA UNA GENERACIÓN MOLIDA A PALOS. Así, el corte de cabeza que cierra el Ejercicio Nº 32, clara consecuencia del deber de escribir ejercicios de enlace –y producto esto de la franca duda con respecto al propio lenguaje y percepción-, lleva en el fragmento final del libro a un planteamiento colectivo que deviene justificación de la poética de Bustos. La marca actualizada de la violencia dictatorial en el sujeto literario de Bustos se hace entonces necesaria para entender el mensaje de fondo de Ejercicios de Enlace: la heterogeneidad de la historia “real”, que se opone y complementa con un apocalipsis (revelación) permanente e incompleta del sujeto, quien tendrá en sí una percepción mucho más efectiva y actuante del devenir real, lo que da a un realismo literario la inquietud que De Rokha ya lograba sospechar a principios de siglo, antes de intentar empalmar con modelos estéticos que suponía más urgentes y necesarios: No conozco, digo, / no defino, nombro, / agrando la naturaleza (U, 1926).

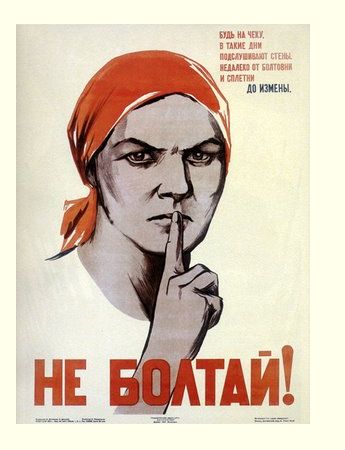

Esta relación crítica permanente, presente en el fundamento de la inquietud política de una eternizada post-dictadura, encuentra en Bustos uno de sus más audaces intérpretes. Tal como las intuiciones de poéticas como las de De Rokha o Díaz Casanueva, el lector que busca es un lector difícil de encontrar en épocas sombrías como las que vivimos: alguien que corra riesgos. El cartel de Nina Vatolina presente en la portada que previene el “parlotear” y se acompaña con un poema de Samuil Marshak que advierte que el rumor y el parloteo van de la mano con la traición, remite de inmediato a una relación que fuerza un compromiso (político), al mismo tiempo que siembra una densa sospecha en la comunicación verbal.

En años en que el reconocer la crisis de nuestros sistemas de identidad, individual, social y política, se ha vuelto un privilegio intelectual de pocos, el duro gesto de Bustos de escribir precisamente desde ese borde es un signo más de un fantasma que recorre la poesía chilena de su (nuestra) generación: la conformación torpe pero segura de un nuevo ethos literario que pueda abrir la posibilidad de una nueva poesía política.