Protagonista clave en la resistencia cultural

antipinochetista, Eltit despliega los ejes de su obra literaria: la

marginalidad, la locura, el cuerpo femenino y un lenguaje distorsionado.

Quien haya prestado atención

a las habladurías del mundillo literario, quien haya recorrido

la producción crítica o los suplementos literarios de

los últimos tiempos podrá comprobar que, en estos años,

tres escritores chilenos han alcanzado la consagración literaria:

Roberto Bolaño, Pedro  Lemebel

y Diamela Eltit. A diferencia de los narradores chilenos de los 80

que cultivaron el rebelde way (como Alberto Fuguet o Arturo

Fontaine), o de los volcados deliberadamente al mercado (como Isabel

Allende), lo que caracteriza a estos tres escritores, más allá

de sus diferentes apuestas narrativas, es que consiguieron a la vez

el reconocimiento de la crítica académica, del público

y de la crítica periodística. Es cierto que Diamela

Eltit ya había alcanzado prestigio en 1991 con la edición

argentina de Vaca sagrada, pero sólo ahora su nombre

comenzó a ser más familiar y su obra, más conocida.

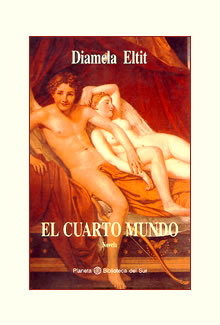

La reedición de El cuarto mundo, publicado originalmente

en 1988, viene a reconocer el lugar central que la narrativa de Eltit

tiene en la literatura latinoamericana actual.

Lemebel

y Diamela Eltit. A diferencia de los narradores chilenos de los 80

que cultivaron el rebelde way (como Alberto Fuguet o Arturo

Fontaine), o de los volcados deliberadamente al mercado (como Isabel

Allende), lo que caracteriza a estos tres escritores, más allá

de sus diferentes apuestas narrativas, es que consiguieron a la vez

el reconocimiento de la crítica académica, del público

y de la crítica periodística. Es cierto que Diamela

Eltit ya había alcanzado prestigio en 1991 con la edición

argentina de Vaca sagrada, pero sólo ahora su nombre

comenzó a ser más familiar y su obra, más conocida.

La reedición de El cuarto mundo, publicado originalmente

en 1988, viene a reconocer el lugar central que la narrativa de Eltit

tiene en la literatura latinoamericana actual.

Sin embargo, tanto en su caso como

en el de Pedro Lemebel, este reconocimiento no llegó todavía

a lo que tal vez sea una de las zonas más interesantes de sus

obras: sus performances artísticas. No es una zona incomunicada

y aislada, sino otra manifestación de la corporalidad, que

en los libros se presenta en la escritura. En los años de la

dictadura pinochetista, Eltit formó parte del grupo CADA (Colectivo

de Acciones de Arte), con el que realizó intervenciones urbanas

que cuestionaron al régimen militar. El grupo CADA, formado

también por los artistas Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, el

sociólogo Fernando Balcells y el poeta Raúl Zurita,

se presentó en 1979 con la muestra "Para no morir de hambre

en el arte", en la que se llevaron camiones de leche a las villas

miserias. Después siguieron, entre otras, Ay, Sudamérica!

en 1981 (donde tres aeroplanos arrojaron panfletos sobre Santiago)

y Contingencia en 1983 (en la que se apoderaron de los muros de la

ciudad). Esta interpenetración entre arte y política,

que analizó tan bien Nelly Richard en Márgenes e

instituciones: arte en Chile desde 1973, permite apreciar mejor

una obra como El cuarto mundo y da una idea más acabada

de la politicidad de la escritura de Eltit.

Por entonces Diamela Eltit empezó

a escribir su primer libro, Lumpérica (1983), en el

que ya se detectan los ejes de su poética: la marginalidad,

la locura, el cuerpo femenino y la glosolalia (jerga incomprensible).

Estos aspectos no son considerados como datos marginales aislados

del contexto (esto es, como mitos a los que hay que reverenciar) sino

zonas clave en las que se forma el ser social. Las imágenes

de nación y los núcleos de identidad que ocuparon el

centro de la escena cultural de los 80 recibieron en la obra de Eltit

un tratamiento paradójico y experimental: no hay que buscar

la nación en el consenso y en los símbolos codificados,

sino allí donde se hace ininteligible o indecible. La literatura

no debe entregar identidades consolatorias, debe trabajar en el sinsentido,

los resquicios, las grietas. Un buen ejemplo fue El padre mío

(1989), libro que transcribe el discurso de un loco que vive en una

plaza de Santiago y con el cual Eltit respondió polémicamente

a los intentos de instalar al testimonio como género privilegiado

de la literatura latinoamericana.

Dividido en dos partes, El cuarto

mundo narra la lucha simbiótica de dos mellizos desde que

están en el embrión materno hasta que entran en el mundo

social, en el seno de una "familia sudaca". Contra el sermón

de la razón, la narración va construyendo la posibilidad

de una "razón sexuada". Una razón que no puede

escindirse de lo erógeno de los cuerpos y de la metrialidad

de la escritura y que impone una lógica donde el dolor y el

caos no son expulsados sino que se reconocen como los materiales con

que se debe trabajar. La novela parece decir que en ese "cuarto

mundo" no hay zonas que no se interpenetren: sin mediaciones,

se pasa de la casa a la ciudad, del cuerpo a la mirada de los otros,

de la familia a la sociedad civil.

Escritura densa, experimental, la

literatura de Eltit no es, sin embargo, como algunos han afirmado,

"inclasificable". Está enmarcada en lo que se puede

denominar una segunda ola postestructuralista. La primera tuvo su

auge a principios de los 70, en la estela de la revista Tel Quel

y podía seguirse en la revista Literal, la literatura

de Severo Sarduy y Osvaldo Lamborghini, los ensayos iniciales de Josefina

Ludmer. Se trató de una crítica de la representación,

una hiperbolización de la noción de escritura y una

recuperación de la poética barroca por su antirreferencialidad.

La segunda ola tuvo lugar en los 80 y giró alrededor de los

planteos de Foucault sobre el poder y los cuerpos, las políticas

del género femenino y las teorizaciones deleuzianas sobre el

deseo. En ella predominaron los conceptos de cuerpo y pluralidad:

¿cómo pensar las pluralidades que emergen con el cambio

social (fin de la dictadura) sin perder de vista las sujeciones a

que son sometidos los cuerpos? La respuesta de Eltit es la "familia

sudaca", la historia de los mellizos que cambian su sexo y que

son ofrendados a un cada vez más omnipresente mercado.

Pero El cuarto mundo no responde

con la idealización de un mundo perdido: por el contrario,

su escritura se interna en el delirio, en el absurdo. En ese mundo

hostil, sólo la invención literaria de un cuarto permite

una extranjeridad que es, parodójicamente, lo que proporciona

abrigo.