Memorias

de Ernesto Sabato:

Notas sobre

"Antes del fin"

Por Lorenzo Peirano

Artes y Letras de El Mercurio, Domingo

7 de agosto de 2005

Novelista, ensayista, hombre

de ciencias, metafísico, enamorado, enemigo de Borges, niño

sonámbulo, pensador consecuente, escritor fundamental de nuestros

tiempos. Ernesto Sabato, el hombre de las mil dimensiones, ofrece

su vida en estas conmovedoras páginas, sazonadas con nostalgia

y brutal honestidad.

A los ochenta y seis años

Ernesto Sabato escribió "una especie de testamento"

que tituló Antes del fin. En sus páginas conmovedoras

nos aclara que sus verdades más atroces únicamente las

hallaremos en sus ficciones; ya había expresado en 1963 que

"una autobiografía es inevitablemente mentirosa".

Comprobamos entonces la coherencia de su pensamiento: una manera de

explorar la condición humana. Antes del fin es el libro

de un hombre viejo (más viejo que nosotros). Allí  encontramos

fragmentos de sus semisueños, un recuento emocional. Podemos

vislumbrar también su espacio físico, lo íntimo:

la casa donde transcurrió la infancia de sus hijos; donde con

su mujer, Matilde, compartieron las pobrezas y también los

grandes momentos.

encontramos

fragmentos de sus semisueños, un recuento emocional. Podemos

vislumbrar también su espacio físico, lo íntimo:

la casa donde transcurrió la infancia de sus hijos; donde con

su mujer, Matilde, compartieron las pobrezas y también los

grandes momentos.

Pero Antes del fin ha sido juzgado fuera

de contexto. Sabato no pretendió en sus páginas agregar

nada a su obra; se trata del libro de un ser herido, de alguien que

soporta "el periodo más triste de su vida". La muerte

de uno de sus hijos, Jorge Federico, es la senda que recorre Ernesto

Sabato, "desnudez y desgarro". Aunque, inevitablemente,

la sencillez de un escritor anciano que se levanta antes del alba,

tratando de no hacer ruido, nos devuelve a las profundidades que han

habitado sus personajes.

Cambios radicales

Nacido en 1911, en el pueblo pampeano de Rojas,

provincia de Buenos Aires, Ernesto Sabato es el penúltimo hijo

de una familia compuesta por once hermanos. Como tantos argentinos,

Sabato desciende de inmigrantes (padre italiano, madre albanesa).

A causa de llevar el nombre de un hermano muerto

y de soportar una "convivencia espartana, regida por su padre",

durante algún tiempo sufrió de sonambulismo. Ese padre

estricto, que "llegó a tener un pequeño molino

harinero", luego se encarnaría en el agonizante Marco

Bassán, uno de los momentos notables de su novela Abaddón,

el exterminador. "Era una bolsa de huesos y carne podrida,

pero su espíritu resistía y se refugiaba en el corazón",

escribió.

Egresado de bachiller, en 1929 Sabato ingresa

a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad

de La Plata. En 1931 se afilia al Partido Comunista; al sostener que

el materialismo dialéctico era una contradicción, se

hace sospechoso, y esto provoca su alejamiento.

En 1937 se doctora en Física en la misma

Universidad de La Plata. Al año siguiente se le concede una

beca para trabajar en el Laboratorio Curie de París: "El

período del laboratorio -nos dice en Antes del fin-

coincidió con esa mitad del camino de la vida en que, según

ciertos ocultistas, se suele invertir el sentido de la existencia".

Mientras deambula por su casa de Santos Lugares,

Sabato anota: "Aunque es terrible comprenderlo, la vida se hace

en borrador, y no nos es dado corregir sus páginas". Se

detiene frente al retrato de su hijo muerto; su lenguaje se simplifica.

En esta casa también murió su esposa. La música

de Schumann cubre las paredes de amor, pérdida y desdicha.

Los hechos de su vida vuelven. Abandonó

la ciencia en 1943. El profesor Bernardo Houssay, Premio Nobel de

Medicina (quien le había concedido la beca en el Laboratorio

Curie), le quita el saludo. "De mi tumulto interior nació

mi primer libro, Uno y el universo (ensayos, 1945) -recuerda

Sabato-, documento de un largo cuestionamiento sobre aquella angustiosa

decisión, y también de la nostálgica despedida

de un universo purísimo".

Ya lo domina "la obsesión por el

hombre concreto". En 1948 publica El túnel, y leemos

en sus memorias que para lograrlo debió sufrir amargas humillaciones.

Todas las editoriales rechazaron el libro. Incluso, Victoria Ocampo

se excusó. "Finalmente el préstamo de un generoso

amigo, Alfredo Weiss, hizo posible su publicación". Esta

fue la única novela que el escritor argentino quiso ver impresa.

Obra dostoievskiana de soledad, de ansias de comunicación,

de ironías terroríficas, iniciadora de la trilogía

seguida por Sobre héroes y tumbas y Abaddón,

el exterminador.

Si bien en algunos lectores puede predominar la imagen de un Ernesto

Sabato novelista (nadie podría olvidar a Alejandra, por ejemplo,

un personaje del que hasta su mismo autor se podría haber enamorado),

existe, paralelamente, un Sabato ensayista, cuya metafísica

argentina se proyecta creando una atmósfera única dentro

de los países latinoamericanos. El tango, presente en casi

toda la obra sabatiana, y Antes del fin, indudablemente, demuestran

la unidad en el sentir de este escritor fundamental de nuestros tiempos:

"Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas

que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír

el melancólico quejido del bandoneón de Troilo".

El alma porteña

Ensayos como Hombres y engranajes, Heterodoxia y El

escritor y sus fantasmas indagan cómo y para qué

se escriben ficciones, la fantasía de la originalidad, escribir

por juego o desgarradamente. Ernesto Sabato alguna vez propuso que

la filosofía es incapaz de realizar la síntesis del

hombre disgregado, y que la verdadera síntesis proviene de

la novela. Se ha dicho que Sabato es un "escritor-pensador"

(¿qué escritor verdadero no lo es?). En 1997, cuando

redactaba herido por la pérdida sus memorias o fragmentos de

su vida, proponía una "actitud anarcocristiana",

un no al comunismo, un no al neoliberalismo, porque "hemos llegado

a la ignorancia a través de la razón".

Se ha indicado que Sabato pertenece a la generación intermedia:

Bioy Casares, Cortázar, Mujica Láinez...; extenderse

sobre el tema resulta complicado. Optamos por la definición

de Volodia Teitelboim: "Borges, Sabato y Cortázar se aproximan

por los juegos de la escritura, por la relación con la paradoja,

las especulaciones sobre el tiempo, el destino, la presencia del doble".

El "amanuense" de Jorge Luis Borges, Roberto Alifano (cuya

labor justifica su existencia), ha publicado que Borges ironizaba

con respecto al exhibicionismo de Sabato: "Si invitan a fotógrafos".

Pobres resultan las intenciones de Alifano.

En Antes del fin, Sabato nos cuenta que, "lamentablemente,

en 1956 los separaron ásperas discrepancias políticas

(ambos fueron antiperonistas) -¡cuánta pena que esto

sucediera!- ...en ocasiones los seres humanos llegan a separarse por

lo mismo que aman". En Uno y el universo ya había

escrito: "A usted, Borges, lo veo ante todo como un gran poeta".

Y en El escritor y sus fantasmas: "En esta confesión

final está el Borges que queremos rescatar y que de verdad

es rescatable: el poeta que alguna vez cantó cosas humildes

y fugaces, pero simplemente humanas: un crepúsculo de Buenos

Aires, un patio de infancia, una calle de suburbio. Este es (me atrevo

a profetizar) el Jorge Luis Borges que quedará".

Dios y sociedad

Ernesto Sabato también ha sabido reconocer los "modestos

mensajes de la Divinidad", a pesar de que "no puede responder

de un modo unívoco, sino que a través de esos personajes

contradictorios que aparecen en sus novelas". Después

de la muerte de su mujer y de su hijo, comulgó por primera

vez; sin embargo, con desgarro, ha escrito en Antes del fin:

"La tarde desaparece imperceptiblemente, y me veo rodeado por

la oscuridad que acaba por agravar las dudas, los desalientos, el

descreimiento en un Dios que justifique tanto dolor".

Desde Kierkegaard, "contra la razón, afirma la existencia";

con Dostoievski "es suspicaz y quisquilloso como un jorobado

o un enano". Conoce los sueños de Kafka; él mismo,

en su última novela, se transforma en murciélago. Del

surrealismo con el que se relacionó durante su periodo del

Laboratorio Curie toma fuerzas El informe sobre ciegos. Sainte-Beuve

será el prototipo de los errores en literatura; con Proust

"oirá el silbar de los trenes en la lejanía".

En Antes del fin afirma que "el escritor debe ser un

testigo insobornable de su época, con coraje para decir la

verdad, y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por

sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana".

Y así como condenó la invasión de los tanques

soviéticos a Checoslovaquia, también condenó

el abismo que se abrió durante la dictadura militar de su país.

Por eso su participación en la Conadep: "El informe -nos

cuenta el autor- era transcripto por dactilógrafas que debían

ser reemplazadas cuando, entre llantos, nos decían que les

era imposible continuar su labor". Inevitable resulta entonces

no recordar el martirio de uno de sus personajes del Informe, el joven

Marcelo Carranza, quien, mientras agonizaba, era arrojado al agua

con grandes trozos de plomo atados a sus pies.

Leído por

los jóvenes

"Hasta hay pasiones extremas entre algunos personajes y yo",

ha dicho Ernesto Sabato. Incluso, un desencuentro lamentable con uno

de sus entes de ficción -Sabato como personaje de su misma

novela- nos remece en un vórtice de sinceridad: un adolescente

atormentado le echará en cara su aparición en cierta

revista frívola. Por otro lado, personajes como el tímido

Martín, que nunca pudo olvidar su amor por aquella muchacha

de pelo renegrido con reflejos rojizos (la hija de un hombre obsesionado

por la Secta Sagrada de los Ciegos), nos indica un grado de acercamiento

entre los lectores jóvenes y Ernesto Sabato.

No obstante, lo más decidor se encuentra en su Querido

y remoto muchacho, a la par, según nuestro juicio, con

Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. En este mensaje

o "botella al mar", Sabato subraya la condición que

debe asumir un creador: "La verdadera justicia sólo la

recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad,

de lucidez y generosa comprensión". Recalca el escritor

argentino "que para admirar se necesita grandeza", y recomienda

"una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia

ante los imbéciles".

Se pregunta en sus memorias Ernesto Sabato, un hombre depresivo que

ha quemado muchas de sus obras, si merece realmente la confianza de

la gente joven.

La respuesta es clara: por Natalicio Barragán y sus visiones

apocalípticas, por la locura de Juan Pablo Castel, por la ternura

de Humberto J. D'Arcángelo con su anciano padre italiano ("La

notte de Natale/e una festa principale"), por aquellos trozos

de historia argentina interpolados en un Buenos Aires que imaginamos,

por El Café de Chichín, por el drama de Nacho y Agustina,

por el camionero Busic... -¡qué largo sería continuar!-,

Sabato, creemos, merece esa confianza.

"Y al caminar por este terrible leviatán, por las costas

que por primera vez divisaron aquellos inmigrantes, creo oír

el melancólico quejido del bandoneón de Troilo",

escribe Ernesto Sabato en su autobiográfico Antes del fin.

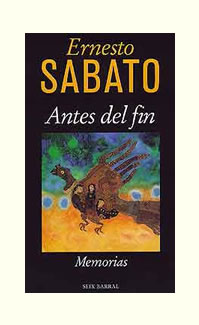

Antes

del fin. Memorias

Buenos Aires: Seix Barral, 1998

Ernesto Sabato

(Fragmentos)

A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos

hacia la tierra. Pero no a la tierra en general sino a aquel pedazo,

a aquel ínfimo pero tan querido, tan añorado pedazo

de tierra en que transcurrió nuestra infancia. Y porque allí

dio comienzo el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente

rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro,

en una humilde plaza, en una calle.

el duro aprendizaje, permanece amparado en la memoria. Melancólicamente

rememoro ese universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro,

en una humilde plaza, en una calle.

Siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus Reyes

Magos que ya no existen más. Ahora, hasta en los países

tropicales, los reemplazan con esos pobres diablos disfrazados de

Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas, como

la nieve de donde simulan que vienen. No, estoy hablando de los Reyes

Magos que en mi infancia, en mi pueblo de campo' venían misteriosamente

cuando ya todos los chiquitos estábamos dormidos, para dejarnos

en nuestros zapatos algo muy deseado; también en las familias

pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata, o unos pocos caramelos,

o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su

madre costurera, cortando vestiditos para una muñeca de trapo.

Hoy a esos Reyes Magos les pediría sólo una cosa: que

me volvieran a ese tiempo en que creía en ellos, a esa remota

infancia, hace mil años, cuando me dormía anhelando

su llegada en los milagrosos camellos, capaces de atravesar muros

y hasta de pasar por las hendiduras de las puertas —porque así

nos explicaba mamá que podían hacerlo—, silenciosos

y llenos de amor. Esos seres que ansiábamos ver, tardándonos

en dormir, hasta que el invencible sueño de todos los chiquitos

podía más que nuestra ansiedad. Sí, querría

que me devolvieran aquella espera, aquel candor. Sé que es

mucho pedir, un imposible sueño, la irrecuperable magia de

mi niñez con sus navidades y cumpleaños infantiles,

el rumor de las chicharras en las siestas de verano. Al caer la tarde,

mamá me enviaba a la casa de Misia Escolástica, la Señorita

Mayor; momentos del rito de las golosinas y las galletitas Lola, a

cambio del recado de siempre: «Manda decir mamá que cómo

está y muchos recuerdos». Cosas así, no grandes,

sino pequeñas y modestísimas cosas.

Sí, querría que me devolvieran a esa época cuando

los cuentos comenzaban «Había una vez...» y, con

la fe absoluta de los niños, uno era inmediatamente elevado

a una misteriosa realidad. O aquel conmovedor ritual, cuando llegaba

la visita de los grandes circos que ocupaban la Plaza España

y con silencio contemplábamos los actos de magia, y el número

del domador que se encerraba con su león en una jaula ubicada

a lo largo del picadero. Y el clown, Scarpini y Bertoldito, que gustaba

de los papeles trágicos, hasta que una noche, cuando interpretaba

Espectros, se envenenó en escena mientras el público

inocentemente aplaudía. Al levantar el telón lo encontraron

muerto, y su mujer, Angelita Alarcón, gran acróbata,

lloraba abrazando desconsoladamente su cuerpo.

Lo rememoro siempre que contemplo los payasos que pintó Rouault:

esos pobres bufones que, al terminar su parte, en la soledad del carromato

se quitan las lentejuelas y regresan a la opacidad de lo cotidiano,

donde los ancianos sabemos que la vida es imperfecta, que las historias

infantiles con Buenos y Malvados, Justicia e Injusticia, Verdad y

Mentira, son finalmente nada más que eso: inocentes sueños.

La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales

y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados,

héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras

alcanzan pedazos del Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes

relatividades.

En la soledad de mi estudio contemplo el reloj que perteneció

a mi padre, la vieja máquina de coser New Home de mamá,

una jarrita de plata y el Colt que tenía papá siempre

en su cajón, y que luego fue pasado como herencia al hermano

mayor, hasta llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo

de la inevitable transmutación de las cosas que se revisten

de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. Cuando los sobreviven,

vuelven a su inútil condición de objetos y toda la magia,

todo el candor, sobrevuela como una fantasmagoría incierta

ante la gravedad de lo vivido. Restos de una ilusión, sólo

fragmentos de un sueño soñado.

Adolescente sin luz, tu grave pena llorás, tus sueños

no volverán, corazón, tu infancia ya terminó.

La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás

sólo podés recordar, con dolor, los años de su

esplendor. Polvo cubre tu cuerpo, nadie escucha tu oración,

tus sueños no volverán, corazón, tu infancia

ya terminó.

* * *

La gravedad de la crisis nos afecta social y económicamente.

Y es mucho más: los cielos y la tierra se han enfermado. La

naturaleza, ese arquetipo de toda belleza, se trastornó.

Nuestro planeta se encuentra en estado desolador, y si no se toman

medidas urgentes va en camino de ser inhabitable en poco más

de tres o cuatro décadas. El oxígeno disminuye de modo

irreversible por el ácido carbónico de autos y fábricas,

y por la devastación de los bosques. El hombre necesita de

los árboles para vivir. Parecen no saberlo o no importarles

a quienes están talando las selvas del Amazonas y las grandes

reservas del mundo. Los países desarrollados producen cuatrocientos

millones de toneladas por año de residuos tóxicos: arsénico,

cianuro, mercurio y derivados del cloro, que desembocan en las aguas

de los ríos y los mares, afectando no sólo a los peces,

sino también a quienes se alimentan de ellos. Sólo unos

pocos gramos de intoxicación son mortales para el ser humano.

Corremos el riesgo de consumir vegetales rociados con plaguicidas

que dañan al hígado y a los riñones y producen

desórdenes sanguíneos, leucemia, tiroidismo; afectan

también al sistema nervioso central y a los ojos. Entre esos

plaguicidas se encuentra el terrible veneno llamado «agente

naranja».

Los científicos aún no nos han explicado de qué

manera vamos a sobrevivir a la radiactividad expandida por el efecto

de los reactores nucleares. Ocho millones de seres humanos todavía

sufren las consecuencias de la tragedia atómica de Chernobil.

Durante su visita a la Argentina, conversé largamente sobre

estos temas con el presidente de la ex Unión Soviética,

Mijail Gorvachoy, ya que los científicos de su país

arrojaron los «corazones» de una gran cantidad de reactores

al mar Báltico, ¿acaso pensaban apagarlos? Entre estos

desechos se encuentran productos temibles como el plutonio, siniestra

referencia a Plutón, dios griego del infierno. Desconocemos

lo que en verdad han hecho, por su parte, los países más

desarrollados, pero es alarmante la indiferencia con que han respondido

a los reclamos de destacados organismos ecologistas, como Greenpeace.

Parece no contar que estamos al borde de la destrucción física

del planeta, tal es el individualismo y la codicia.

A pesar del alto riesgo que significan los productos radiactivos,

su almacenamiento sigue constituyendo un inestimable agente de control.

Los países más desvalidos, como la India, o se proclaman

orgullosamente como nueva potencia nuclear, o corren el riesgo de

ser vendidos como basureros atómicos. Algo que en reiteradas

oportunidades estuvo a punto de sucederle a nuestro país.

Otro peligro para tener en cuenta es el agujero de ozono, ¡agujero

que ya tiene el tamaño del continente africano! Además

del recalentamiento del planeta, consecuencia de la emisión

de gases industriales y del efecto «invernadero», está

en peligro el futuro de los países insulares debido al crecimiento

del nivel de los ríos y mares. Sin olvidar las especies en

extinción: se calcula que setenta especies desaparecen por

día.

En la antigüedad, según Berdiaev, el proyecto del universo

humano era también tarea de fuerzas divinas. Desacralizada

la existencia y aplastados los grandes principios éticos y

religiosos de todos los tiempos, la ciencia pretende convertir los

laboratorios en vientres artificiales. ¿Se puede pensar algo

más infernal que la clonación? ¿Podemos seguir

día a día cumpliendo con tareas de tiempos de paz, cuando

a nuestras espaldas se está fabricando la vida artificialmente?

Nada queda por ser respetado.

A pesar de las atrocidades ya a la vista, el hombre avanza perforando

los últimos intersticios donde se genera la vida. Con grandes

titulares se nos informa que la clonación es ya un éxito.

Y nosotros, todos los hombres del planeta que no queremos esta profanación

última de la naturaleza, ¿qué podemos hacer frente

a la inmoralidad de quienes nos someten?

La humanidad ha recibido una naturaleza donde cada elemento es único

y diferente. únicas y diferentes son todas las nubes que hemos

contemplado en la vida, las manos de los hombres y la forma y el tamaño

de las hojas, los ríos, los vientos y los animales. Ningún

animal fue idéntico a otro. Todo hombre fue misteriosa y sagradamente

único.

Ahora, el hombre está al borde de convertirse en un clon por

encargo: ojos celestes, simpático, emprendedor, insensible

al dolor o trágicamente, preparado para esclavo. Engranajes

de una máquina, factores de un sistema, ¡qué lejos,

Hölderlin, de cuando los hombres se sentían hijos de los

Dioses!

Los jóvenes lo sufren: ya no quieren tener hijos. No cabe

escepticismo mayor.

Así como los animales en cautiverio, nuestras jóvenes

generaciones no se arriesgan a ser padres. Tal es el estado del mundo

que les estamos entregando.

La anorexia, la bulimia, la drogadicción y la violencia son

otros de los signos de este tiempo de angustia ante el desprecio por

la vida de quienes nos mandan.

¿Cómo podríamos explicarles a nuestros abuelos

que hemos llevado la vida a tal situación que muchos de los

jóvenes se dejan morir porque no comen o vomitan los alimentos?

Por falta de ganas de vivir o por cumplir con el mandato que nos inculca

la televisión: la flacura histérica.

Cientos de miles de jóvenes son drogadictos. Andan como bandas

por las plazas del mundo.

Todo hace pensar que la Tierra va en camino de transformarse en un

desierto superpoblado. No es casual que en una de las últimas

Cumbres Ecológicas se hayan previsto guerras, en un futuro

no muy lejano, para la obtención de agua potable.

Este paisaje fúnebre y desafortunado es obra de esa clase

de gente que se ha reído de los pobres diablos que desde hace

tantos años lo veníamos advirtiendo, aduciendo que eran

fábulas típicas de escritores, de poetas fantasiosos.

Según esa inversión semántica que traen las

lenguas, el epíteto de realistas señala a individuos

que se caracterizan por destruir todo género de realidad, desde

la más candorosa naturaleza, hasta el alma de hombres y de

niños.

Si bien los optimistas impertérritos arguyen que la humanidad

ha sabido siempre sobreponerse a los bárbaros acontecimientos,

de ninguna manera estamos en condiciones de poder confiar en esta

clase de sofismas. En primer lugar, porque hay civilizaciones enteras

que jamás se recuperaron, y en segundo, porque atravesamos

una crisis total y planetaria.

Ya hace unos años, la capacidad destructiva del mundo era

cinco mil veces superior a la que había en la época

de la Segunda Guerra Mundial, el poder de las bombas atómicas

en reserva superaba un millón de veces a la bomba que destrozó

Hiroshima.

Un chiquito muere de hambre cada dos segundos. Lo criminal es que

con el medio por ciento del gasto de armamentos se podría resolver

el problema alimentario de todo el mundo. Nada hace pensar que estas

cifras estén variando para mejor. Son tiempos en que el hombre

y su poder sólo parecen capaces de reincidir en el mal. Hemos

puesto en funcionamiento potencias destructoras de tal magnitud que

su paso, como señaló Burckhardt, puede llegar a impedir

el crecimiento de la hierba para siempre.