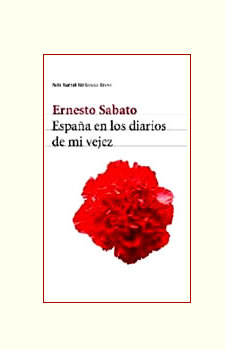

Apuntes dictados, notas de viaje

tomadas cuando “hablo sin pensar”: tal es el material que recoge Ernesto

Sábato en España en los diarios de mi vejez

(Seix Barral), un dietario de los días sabáticos que

el autor pasó hace dos años en nuestro país y

que reconstruyen un peculiar y personal retrato de España vista

por el genial narrador argentino. “Algunas páginas han sido

largamente elaboradas a mi vuelta o durante esos largos meses en que

estuvimos de viaje. Otras permanecen como me salieron, apenas comentarios

a la vida cotidiana”, reconoce. La algarabía de los cafés

madrileños, la fascinación por Goya y El Bosco vivida

en el Museo del Prado, Galicia... España recorre este libro

donde “prevalece mi deseo de confesarme”. El Cultural adelanta hoy,

junto a una reflexión de Claudio Magris sobre la obra del maestro

argentino, algunas de las facciones del rostro del último Sábato:

como siempre reflexivo, hondo, certero, amargo y feliz.

Visita al Museo del Prado

Caminando despacio hemos ido hasta el correo de Cibeles.

Me detengo a mirar esa zona en que Madrid se ensancha, donde grandes

y antiguos paseos trepan hacia la Puerta de Alcalá, por un

lado, y por el otro, hacia la Puerta del Sol.

Pero prefiero la sombra, entonces apurados salimos de las avenidas

y nos vamos lentamente bajo  los

árboles del Paseo del Prado hacia el museo. Nunca miro más

que a un pintor, lo contrario hasta me parece una falta de respeto.

Esta vez sólo algún cuadro de Goya.

los

árboles del Paseo del Prado hacia el museo. Nunca miro más

que a un pintor, lo contrario hasta me parece una falta de respeto.

Esta vez sólo algún cuadro de Goya.

El Goya oscuro, el feroz, el desgarrador Goya me sigue deslumbrando.

Y también El Bosco. Cuánta incomprensión habrán

sufrido estos creadores geniales en su época. Uno, por advertir

los monstruos terribles que ocultaba en su vientre la diosa razón,

con sus toros y aquelarres. El otro, con sus seres híbridos

y deformes, anunciando las desgracias de un mundo que se mueve compulsivamente

tras la riqueza y los bajos placeres. Reyes a caballo junto a fieras

mitad humanas, junto a minúsculas escenas de matanzas y sacrificios.

Aquellos símbolos habrán sido considerados esquivos

y desafiantes en su tiempo. Hoy se nos aparecen con toda lucidez,

como trágico acabamiento de un modo de vivir y concebir la

existencia.

Como autómata, como cuando de chico me levantaba sonámbulo,

me dirijo hacia Goya.

Y elijo un cuadro, un sólo cuadro y me detengo. El pintor de

los monstruos; el que pintó magistralmente con humo y sangre.

El dos de mayo. Lo miro de a poco, como si lo tanteara y me

sumergiera en él.

Fue en 1814 cuando Goya en su taller pintaba la batalla. Sí,

están ahí, son hombres fuertes peleando por su tierra;

peleando por Madrid. Sé que la batalla, la gran guerra popular

que se desató en Madrid, lo indignó. Que pintó

y pintó durante tres años los “desastres de la guerra”.

Pero sé también que el caos, el derramamiento de sangre,

la brutalidad del hombre, fue el tema que le sirvió a Goya

para estremecernos con su pintura. Para llevarnos a esa verdad simbólica,

inagotable.

Admiro los negros del carbón, del humo. Insuperables. Y los

blancos. Ya en esa época, después de su enfermedad y

de su sordera, pintaba para sí mismo. Entre sufrimientos renació;

abandonó los colores brillantes y fue añadiendo marrones,

grandes masas de negro y sutiles pinceladas de rosa, de grises plateados

para expresar la luz.

En Goya el soporte creo que no existe. De a poco, capa sobre capa,

sumando pigmento más pigmento, seco sobre seco, una masa oscura

carbón se ilumina. Sabiamente se hace sangre en el rojo pantalón

del soldado abatido. Todas las miradas van al soldado que cae del

caballo, al rojo sangre.

Los soldados están y nos muestran indudablemente cómo

pelearon. ¡Cuántas muertes habrá costado esta

batalla! Pero a la vez, los soldados son los negros que Goya necesita,

los negros que ama. Así como el caballo que vemos en primer

plano es el caballo del soldado abatido y es el blanco el que estremece

a Goya.

Me acerco a los ocres que a mí me apasionan. Los ocres dorados

de la ropa, iluminando sutilmente los pliegues, sobre las formas de

los cuerpos. Los sables dibujan curvas de hombres que podrían

ser animales.

Este grito en primer plano, atrás el silencio.

De pie frente al cuadro de pronto comprendo que estoy, en este mismo

momento, por el misterio de lo imaginario, en mi propio taller sintiendo

entre los dedos la ansiedad del pincel.

Vuelvo a mirar aquel rosa, ese muro callado. La diagonal perfecta

que nos desliza y nos lleva hacia lo que Goya quiso que viéramos.

Al fondo, el cielo. La ciudad callada, las viejas cúpulas,

tan quietas como un aire detenido.

Nos retiramos lentamente, por la calle del Prado, hacia la plaza

Santa Ana.

Jueves, en el café de la vuelta

Ayer por la tarde, después de volver a corregir una de las

conferencias, caminamos unas cuadras y ya con frío entramos

a un bar del viejo Madrid. No más pasar la puerta me ensordece

el alegre griterío, el humo y las risas que rebalsan el local;

con dificultad avanzo hasta sentarnos contra una pared como para tener donde atrincherarme.

Es un café típico, quiero decir típico de antes,

de cuando lo moderno aún no había hecho estragos en

España.

avanzo hasta sentarnos contra una pared como para tener donde atrincherarme.

Es un café típico, quiero decir típico de antes,

de cuando lo moderno aún no había hecho estragos en

España.

Éste es un reducto anticuado, con mesas de madera y sillas

tipo Viena, percheros de hierro y lámparas que parecen de opalina.

A un lado, la barra repleta de parroquianos que vociferan a los gritos

sus preferencias en el fútbol.

Después de una breve pero ardua lucha con mi carácter

molesto, impaciente, nervioso, intolerante, rescaté mi lado

observador y me dispuse a gozar de los madrileños en su caldo.

Lo primero que sorprende es ver en las mesas a familias enteras, algo

impensable en Buenos Aires. Hay abuelos, hijos jóvenes, nietos,

sin problemas generacionales ni historias. Todos hablan a la vez y

a los gritos.

Los miro y más me doy cuenta de que están todos de

fiesta, que la vida es para ellos una fiesta, podrían decirme:

“vea tío, mejore la cara, pues, aquí se viene a celebrar”.

Y me río al pensarlo, tan distintos de mí, ¡tan

distintos de mi educación severa! ¿Quién de nosotros

se hubiera atrevido a hablar y reír sin reparos delante de

nuestro padre?

Hay marcas que son estigmas. Durante mi infancia era sonámbulo

y tenía permanentes pesadillas; con los años, con vergüenza

y dolor, reconocí que la pesadilla consistía en verme

sentado, a solas, con mi padre. ¿Quién hubiera osado

reírse de él, o tocarle un papel, o aunque más

no fuera a hacerle una pregunta personal? Así me crié

hace muchos años.

Volví a mirarlos a ellos, a estos madrileños que gritan

y se ríen, como corresponde al auténtico sentido de

fiesta, todos juntos, nadie se molesta, podría decirse que

todos son un mismísimo ruido.

Miro cómo se tocan, se gritan, se abrazan. Y pienso si esta

manera de ser celebratoria, festiva, no es una de las tantísimas

riquezas que España debe a los musulmanes, quienes no tienen

una experiencia cerrada de “lo privado”, bien separada de “lo público”,

como nosotros, occidentales. (Por eso en España son tan distintos

los andaluces, los vascos, los catalanes.)

Los miro con envidia de la buena. El sentido crítico, el miedo

al ridículo, al papelón, me han privado desde siempre

de esta natural cofradía familiar, amistosa. De una experiencia

así, tan valiosa. Por un momento pienso si no podría

pedirles a alguno de ellos que nos inviten a su mesa; y es seguro

que lo harían.

Finalmente me puse a escuchar lo que se decían unos a otros

que, como dije, es cosa por lo demás accesible, más

bien lo difícil es evitar oírlos. De inmediato comprobé

que los madrileños en las mesas no discuten “ideas” en el sentido

serio, grave de la palabra, la de ellos no es una reunión en

torno al “ágora”, esa pretensión tan porteña,

sino en torno a lo bueno de cada día.

No para discutir o arreglar el mundo, sino para hablar de ellos,

de la gente, de sus cosas cotidianas.

Jueves 11 de abril

Esta mañana fuimos a la librería Pasajes, en la calle

Génova, a pocos metros de la plaza Alonso Martínez,

un barrio que yo solía recorrer hace años cuando caminaba

incansablemente por los lugares que me atraían, o que me rechazaban.

En las vidrieras habían puesto mi obra en un gesto de Christiane

y Alejandro, como otros tantos de afecto que han tenido con nosotros

a través de los años.

Nuestra entrada fue celebrada por los que trabajan en la librería.

Rápido debo decir que llevo tiempo añorando ser autor

de Trotta, y no moriré sin cumplir con este deseo que comparto

con Alejandro, y que soporto con dolor cada vez que tengo en las manos

un libro de su fondo editorial.

La disposición de los libros, la calidad de los títulos

y de las ediciones, demuestra profundo amor por la literatura y así

lo siente quien entre por primera vez a esta pequeña y cálida

librería.

Durante el almuerzo conversamos acerca del esfuerzo con que enfrentan

las pequeñas editoriales la competencia de los grandes grupos.

La filosofía mercantilista que desde hace mucho tiempo viene

rigiendo la cultura ha convertido a las grandes casas editoras en

expendedoras de best-sellers previsibles, prefabricados sobre un riguroso

estudio de mercado. Para ello se cuenta con estrategias que van desde

los más sutiles recursos publicitarios al arancelamiento de

críticos especializados, encargados de convencer a los lectores

de que el libro que ellos están deseando es aquel que hallarán

en el sector de “Novedades”, y que en rigor debería llamarse

“Fugacidades”, porque no suele ser otro el destino de esa clase de

literatura.

En medio de estos avatares, quedan relegados al olvido quién

sabe qué cantidad de talentosos escritores que no pueden asegurarle

al editor un puesto entre los más vendidos.

Cada vez son menos quienes se arriesgan por la verdadera literatura,

por eso me gusta tanto encontrarme con los Sierra; en ellos me conmueve

el esfuerzo que hacen por sostener un espacio en la literatura y en

el pensamiento. Tengo un reconocimiento real por esas pequeñas

editoriales, y una verdadera nostalgia por las modestas librerías

que eran atendidas por hombres enamorados de su oficio, y que en otro

tiempo supe frecuentar en mis años de lector ansioso.

Sí, siento nostalgia cuando me recuerdo hurgando aquellos

viejos estantes como quien busca un exótico tesoro. Aquella

necesidad, casi física, por acariciar los lomos de los libros,

por oler sus páginas impresas; como si en ese acto estuviese

implícito un primer acercamiento, un olfato, como aquel con

que los hombres de campo valuaban sus caballos. Y luego, la urgencia

por hallarnos a solas con el libro, en silencio frente a la página,

inermes ante una obra que podía modificar sustancialmente el

curso de nuestra vida. Todo aquello formaba parte de un rito que se

ha vuelto inusual en nuestro tiempo.

Una gran obra nace de una soledad desgarradora, y lo que pide es

ser recibida por una soledad semejante que la acoja. Responsables

de este embrutecimiento son el vértigo en que vivimos, que

nos ha embotado la sensibilidad, y una filosofía general de

la existencia que ha reducido al libro, y a todo lo existente, a la

categoría de mercancía.

No pretendo caer en la insolente omisión de ignorar que mis

novelas y mis ensayos llevan años gozando de los cuidados y

beneficios de las más grandes editoriales del mundo. Ellas

han hecho posible que mi obra sea traducida a más de treinta

lenguas, y cualquier lector interesado puede acercarse a mis libros

en las diversas ediciones que existen. Pero así puestas las

cosas, creo que quienes tienen a su cargo las políticas y las

legislaciones culturales deberían hallar el modo para que las

pequeñas librerías y casas editoras no sean arrasadas

por la impresionante expansión que en este tiempo han gozado

los grandes grupos. Que no acaben siendo una de las tantas especies

que agonizan.

Estuve a punto de tirar esto, presupongo que se leerá en algún

momento del futuro.

Cuando pienso que sí, tacho.

O la interrumpo a Elvira que me lee: suprimí. Suprimir casi

todo.

Pero luego sigo queriendo escribir como si fuese un anhelo que se

impone, lenta pero seguramente, sobre mi espíritu crítico

y mi tendencia a la destrucción, ese otro lado inevitable,

e imprescindible al acto creador.

Sábado

Ayer temprano en la tarde llamaron de la editorial para decir que

de ninguna manera podíamos ir al Bernabeu. Estaban agitados

y no parecieron escuchar razones: eta había hecho estallar

una bomba enfrente mismo del estadio. Ni pensarlo, fuimos igual. Nicolás

nos acompañó como guardaespaldas en medio de multitudes

enardecidas. Fue un partidazo.

Quiero agradecerle a Valdano esta oportunidad de volver a ser joven,

nuevamente como en aquellos partidos entre Estudiantes de La Plata

y Gimnasia y Esgrima. En perpetua y feroz rivalidad. Yo era rompecanillas,

así me decían, muy violento; me apasionaba, pero tuve

que dejarlo porque tenía la mollera débil.

Salimos de la cancha antes de que terminara el partido, y con eso

y todo, la salida fue brava porque yo insistí en bajar a la

calle.

Estos riesgos me rejuvenecieron. Y al cabo de un rato salimos lo

más bien para Santiago de Compostela. Los riesgos rejuvenecen,

claro, si uno sale vivo.

Día martes

Me levanté de la siesta deslumbrado por la belleza de Galicia

y por la de su gente, con ese ánimo di en la universidad la

conferencia prevista “La fecundidad en la cultura gallega”. Me centré

en los miles de hombres y mujeres que creyeron que valía la

pena sacrificarse, dar lo mejor de sí, aun perdiendo los años

y la vida. Terminé evocando aquellas romerías de mi

pueblo, cuando los gallegos cantaban y bailaban a su tierra lejana,

a todo aquello que se había ido para no volver. Recité

tragando lágrimas aquellos versos de Rosalía: Adiós,

ríos; adiós, fontes;/ adiós, regatos pequenos;/

adiós, vista dos meus ollos,/ non sei cuándo nos veremos.

Y aquel poema: Miña terra, miña terra,/ terra donde

me eu criei,/ terriña que quero tanto,/ figueiriñas

que eu plantei.

Al finalizar el rector Villanueva me entregó la insignia de

oro de la universidad. Un concierto de gaitas como no había

escuchado en mi vida cerró la noche. La lluvia caía

triste la mañana en que nos fuimos.

Jueves, nuevamente en Madrid

Parados otra vez frente a los cuadros de Ribera y sin poder abstraernos

de estar en un museo, en una enorme sala, climatizada, custodiada

y tan calladamente recorrida por miles de miradas, nos resulta difícil

olvidar que el autor, aquel españoleto, hijo de zapatero y

pintor de fama, que disfrutó del favor de soberanos y virreyes,

de sus halagos y condecoraciones, terminara sus días pidiendo

en cantidad de cartas a los monjes cartujos “se le pagara algún

dinero” por las pinturas que estaba realizando, ya que su situación

económica era por demás penosa.

Sombras y luces de la existencia de un pintor que fue reconocido

justamente por su particular manera de señalar los violentos

tintes de la vida cuando trasciende el marco de lo visible, para entrar

en un mundo “obsceno”, de lo que está fuera de escena, de lo

que no debe ser visto, de lo que es preferible no mostrar.

Para Ribera, sin embargo, lo deforme, lo feo, lo innoble, por ser

parte misteriosa y esencial de la trágica condición

de los hombres, ofrece la posibilidad de llegar, a través del

mal, de la repulsión o de la carne macerada, a ese oscuro reino,

a ese ambiguo lugar donde el horror puede alcanzar a ser revelador

del abismo humano. A esa tendencia apuntarían muchas de las

búsquedas que en la modernidad desplegaron lo tremendo en busca

del mal, de la fealdad, del espanto como constitutivos de la vida.

Quedé mirando sus cuadros, su vigoroso empaste, la audacia

de sus temas y de sus trazos.

Domingo, antes de partir

El equipaje quedó listo desde temprano. Tomo café y

miro los diarios. Cerca de las nueve partirá el avión

que nos llevará de regreso a Buenos Aires.

Y entonces, como otras veces, cuando miro los noticieros, leo los

diarios o escucho a la gente, pienso no tanto en lo que se dice, sino

en lo que se calla, diciendo tantas cosas. Pienso en las palabras

que ya no se escuchan, como espíritu, bondad, absoluto, infinito,

alma. Esas palabras que en mi juventud al menos usábamos para

denostarlas, para criticarlas, pero en todo eso le dábamos

valor, sabíamos y sentíamos su peso, su gravedad.

Después uno las recuperó con los años, pero

ahora compruebo a menudo, con tristeza indecible, con horror, que

ya no están ahí, al alcance de las manos para que las

nuevas generaciones puedan palparlas, saber de su existencia. Veo

que han desaparecido de la cultura, simplemente no están.

Existe un tal absolutismo de la “realidad” histórica, política

y económica, que ni se presienten sus fronteras. Y sin embargo

el hombre carece hoy, como nunca quizá, de un ámbito

mítico-poético que ampare la existencia. No me estoy

refiriendo a “ideas” sino más bien a un cuenco para llenar

de vida; una trama donde ir sembrando la existencia, manifestándola.

No sé cómo expresarlo.

Siempre me han echado en cara mi necesidad de absolutos, que por

otro lado aparece en mis personajes. Esta necesidad atraviesa como

un cauce mi vida, como una nostalgia más bien, a la que nunca

hubiera llegado. Quizá algunos atisbos, señales incomprensibles,

como ligeras nieblas en un horizonte infinito, mudo a los reclamos

de los hombres. Aun al dolor de los hombres, aun ante el dolor de

los niños.

Atisbos al caer de alguna tarde, momentos de éxtasis al terminar

una obra que me excedía. O seguramente frente al abismo. Nostalgia

indemostrable en conceptos, pero que indudablemente la dice y la muestra

cada arruga de mi cuerpo, cada temblor en la voz.

La nostalgia es una añoranza, una memoria de los sentimientos

inarrancable, que existe en toda vida. No se la puede explicar pero

se la siente como la memoria de una armonía que nos fuese nuestra

más auténtica manera de existir. Como nunca la vivimos,

tendemos a ponerla en la infancia, quizá para darle un sosiego.

Yo nunca pude calmar mi nostalgia, domesticarla, diciéndome

que aquella armonía fue un tiempo en la infancia; ojalá

hubiera sido, pero no. Fui un chico hipersensible, ya lo dije, proclive

a los temores, a la incertidumbre. De modo que la nostalgia es para

mí una añoranza jamás cumplida, el lugar al que

nunca he podido llegar. Pero es lo que hubiéramos querido ser,

nuestro deseo. Tanto no se lo llega a vivir que hasta podría

creerse que está fuera de la naturaleza, si no fuese que cualquier

ser humano lleva en sí esa esperanza de ser, ese sentimiento

de que algo nos falta.

La nostalgia de ese absoluto es como un telón de fondo, invisible,

incognoscible, pero con el cual medimos toda la vida, si no no la

llamaríamos “finita”, como no llamamos “limitado” a no tener

más que dos brazos. Algo en nosotros se niega a aceptar la

muerte. Quizá, todo lo que hagamos contra esa evidencia, y

ese decirle “no”, sea un “sí” a eso otro, a esa pertenencia

a una vida sin muerte, sin tanta violencia, sin guerras... Esa vida

que es imagen de otra forma de vida y de otra vida, aunque sólo

la vivamos en un borrador o en su negativo. Extrañándola,

anhelándola...

Pienso entonces en Kafka, ¡del que he pintado tantos cuadros!

Toda su obra parece atravesada por ese deseo de absoluto, un deseo

sepultado bajo las mediaciones que el sistema pone para tapar lo más

profundo del hombre, lo que haría que nadie creyera en los

“absolutos” de los dogmatismos. Pero nada, en su obra, puede impedir

a sus personajes seguir deseando, seguir esperando... Ni quisiera

el fracaso.

Quizá él, Kafka, como nadie, haya tematizado ese gran

tema del siglo XX: el obstáculo. Y sin embargo, como una piedra

en un río, ese obstáculo pone más de manifiesto

el deseo. Como la piedra en el sonar del río.