Gran

Sertón: 50

Por

Mauro Libertella

Radar Libros. Pagina12. Domingo,

23 de Julio de 2006

En

1956 se publicaba en Brasil Gran Sertón: Veredas, fracturando la

opinión de la crítica, pero instalando a su autor, Joao Guimaraes

Rosa, comparado inevitablemente con Joyce desde entonces, en el centro de

la vanguardia latinoamericana. A cincuenta años de su aparición,

Radar indaga en las circunstancias que dieron origen a este experimento monumental

con el lenguaje y a los insalvables problemas de traducción a que dio origen.

En

1908, mientras Matisse daba a conocer La habitación roja en el Hermitage

de San Petersburgo, nacían personajes tan dispares como Simone de Beauvoir,

Atahualpa Yupanqui y James Stewart, y se fabricaba el primer auto Ford T, nacía

Joao Guimaraes Rosa. La secreta lógica del mundo acordó que

el nacimiento se produzca en Cordisburgo, un pueblo perdido en el centro de Minas

Gerais, en el corazón del vasto mapa brasileño. Su padre, como casi

todos allí en el pueblo, practicaba muchas y muy extrañas profesiones:

comerciante de aves, juez de paz, peluquero y contador de historias. Esa multiplicidad,

tan propia del aquí y ahora en el que se moldeó Guimaraes Rosa,

marcaría una de las grandes líneas narrativas en que supo desplegarse

su obra. En su primera  infancia,

Guimaraes se escapaba de su casa y vagaba buscando aquellos antros en donde los

gauchos y los vaqueros contaban sus historias mientras comían. Podemos

imaginarnos al joven, escondido entre las sillas de paja de una casona parecida

a nuestras pulperías, escuchando atónito las historias que cuarenta

años después puliría y transformaría para su gran

obra Gran Sertón: Veredas. Recordaría aquellos años

tempranos así: “No me gusta hablar de la infancia. Es un tiempo de cosas

buenas, pero siempre con personas grandes incomodando, estrangulando los placeres.

Recuerdo a los adultos, los más y los menos queridos, como soldados y policías

del invasor en tierras ocupadas. En ese entonces fui rencoroso y revolucionario.

Era miope y nadie lo sabía. Me gustaba estudiar en soledad. Los momentos

buenos comenzaban cuando podía conquistar algún aislamiento, con

la seguridad de tener una puerta para cerrar. Entonces me reclinaba en alguna

silla e imaginaba historias”. Algún tiempo después, un médico

amigo de la familia que había sido invitado a cenar, se sorprendió

por la forma en que Joao miraba las cosas. Lo revisó, lo encontró

miope, y le dieron anteojos. Allí se abisma un nuevo capítulo en

la vida de Guimaraes Rosa: ahora podía leer y, callado y solitario como

era, se volcó a ese vicio sin mediación y de un modo salvaje. Niño

prodigio, autodidacta y de un intelecto voraz, sus biógrafos coinciden

en que a los siete años se abocó a la empresa de aprender por su

cuenta, y a un mismo tiempo, el francés, el holandés y el alemán.

El fulgor plurilingüista jamás se eclipsó, y años después

declararía: “Hablo portugués, alemán, francés, inglés,

español, italiano, esperanto, un poco de ruso; leo sueco holandés,

latín y griego, entiendo algunos dialectos alemanes; estudié la

gramática del húngaro, del árabe, del sánscrito, del

lituano, del polaco, del tupi, del hebreo, del japonés, del checo, del

finlandés, del danés... chapurreo algunas otras”.

infancia,

Guimaraes se escapaba de su casa y vagaba buscando aquellos antros en donde los

gauchos y los vaqueros contaban sus historias mientras comían. Podemos

imaginarnos al joven, escondido entre las sillas de paja de una casona parecida

a nuestras pulperías, escuchando atónito las historias que cuarenta

años después puliría y transformaría para su gran

obra Gran Sertón: Veredas. Recordaría aquellos años

tempranos así: “No me gusta hablar de la infancia. Es un tiempo de cosas

buenas, pero siempre con personas grandes incomodando, estrangulando los placeres.

Recuerdo a los adultos, los más y los menos queridos, como soldados y policías

del invasor en tierras ocupadas. En ese entonces fui rencoroso y revolucionario.

Era miope y nadie lo sabía. Me gustaba estudiar en soledad. Los momentos

buenos comenzaban cuando podía conquistar algún aislamiento, con

la seguridad de tener una puerta para cerrar. Entonces me reclinaba en alguna

silla e imaginaba historias”. Algún tiempo después, un médico

amigo de la familia que había sido invitado a cenar, se sorprendió

por la forma en que Joao miraba las cosas. Lo revisó, lo encontró

miope, y le dieron anteojos. Allí se abisma un nuevo capítulo en

la vida de Guimaraes Rosa: ahora podía leer y, callado y solitario como

era, se volcó a ese vicio sin mediación y de un modo salvaje. Niño

prodigio, autodidacta y de un intelecto voraz, sus biógrafos coinciden

en que a los siete años se abocó a la empresa de aprender por su

cuenta, y a un mismo tiempo, el francés, el holandés y el alemán.

El fulgor plurilingüista jamás se eclipsó, y años después

declararía: “Hablo portugués, alemán, francés, inglés,

español, italiano, esperanto, un poco de ruso; leo sueco holandés,

latín y griego, entiendo algunos dialectos alemanes; estudié la

gramática del húngaro, del árabe, del sánscrito, del

lituano, del polaco, del tupi, del hebreo, del japonés, del checo, del

finlandés, del danés... chapurreo algunas otras”.

Hacia

los 14 años descubrió que su otra fascinación eran los insectos

y la vida natural en general. Coleccionaba mariposas, aves muertas y serpientes.

Probablemente eso haya influido para que unos años después se matricule

en la Facultad de Medicina de Minas Gerais. Del primer año universitario

sobrevive una anécdota. Un compañero de curso murió por fiebre

amarilla y fue velado en el aula magna de la facultad. Cuando Guimaraes se acercaba

al ataúd, escuchó a un chico que, reclinado sobre el muerto, meditaba

en voz alta: “Las personas no mueren, están encantadas”. Cuarenta y un

años después, el escritor repetiría aquella frase en su discurso

de ingreso a la Academia Brasileña de Letras. Hoy, el aula magna de la

facultad en la que estudió y donde escuchó esa frase se llama Sala

Joao Guimaraes Rosa.

Una vez recibido se mudó

a Itaguara, un pueblo chico con pocas casas y sin médicos. Allí

pudo ejercer su profesión por casi dos años. Estaba acompañado

por su mujer y sus dos hijas. El doctor Rosa atendía por igual a marginados

y a gobernantes, a moribundos y a terratenientes. Así pudo vislumbrar las

primeras aristas de una arquitectura única, aquella que se erige en los

pueblos del Brasil profundo, lejos de las urbes y en el vértice tenaz de

esa tierra que llaman Sertón. Durante todo su vida, comoactividad paralela,

secreta, y en el fondo exclusiva, Guimaraes Rosa recorrería el Sertón

brasileño, esa geografía semidesértica que tiene como vértices

cardinales el Mato Grosso, Bahía, el Amazonas y Minas Gerais. Todavía

nada sabía, por supuesto, de Gran Sertón: Veredas.

A

los 28 años, el escritor ganó el primer premio de Poesía

en la Academia de Letras, con un poemario titulado Magma. El poeta Guillerme

Almeida tuvo palabras de alto elogio hacia el minero y se negó a otorgar

un segundo premio a otro libro. Muchos afirman que aquel poeta fue nada menos

que el descubridor de Guimaraes Rosa, veinte años antes de que se convierta

en el escritor más importante de Brasil. Magma, que Guimaraes Rosa

no permitió que se publicase, sólo pudo ver la luz después

de treinta años de muerto su autor. Pero, más allá de la

extraña negativa a ser editado, la carrera literaria de Guimaraes no se

interrumpiría. En “siete meses de exaltación y deslumbramiento”

escribió su primer volumen de cuentos, Contos, que quedó

segundo en un concurso. Un año después fue nombrado cónsul

adjunto en Hamburgo. Como tantos otros, encontraría en la diplomacia el

tiempo y las condiciones económicas necesarias para tramar pausadamente

su literatura. Sin embargo, el clima de época no era el mejor. Estalló

la guerra y ayudó a muchos judíos a escapar de las redes del nazismo.

Años después sería homenajeado en Israel. (En los archivos

del Museo del Holocausto, en Jerusalén, descansa un grueso volumen con

declaraciones de sobrevivientes que afirman deberle la vida a Guimaraes Rosa.)

Antes

de clausurada la guerra, en los últimos estertores del horror se mudó

a Bogotá, en donde escribió su libro editado póstumamente,

Estas Estorias. De vuelta en Brasil, se dedicó a limar las asperezas

de toda su producción cuentística y publicó lo mejor tras

esa limpieza en el libro Sagarana. Faltaban diez años para Gran

Sertón: Veredas. El libro agotó en pocos meses dos ediciones,

y el nombre de Guimaraes Rosa empezó a resonar en el mundo literario con

un eco que nunca desaparecería.

Entre 1957 y 1951 alterna su residencia

entre Bogotá y París, y en 1952 regresa definitivamente a su tierra.

Hacía diez años que no publicaba, y si bien su primer libro se seguía

vendiendo, su nombre fue pasando a un segundo plano. Se pensaba que sería

un autor de un solo libro. Pero en el año 1956 derribó todas las

conjeturas con la fuerza implacable de dos libros históricos. Primero llegó

Cuerpo de Baile, largos poemas en prosa editados en un volumen de más

de 800 páginas. Pero el impacto definitivo acontece en el mes de mayo,

cuando Guimaraes Rosa publica su insuperable novela Gran Sertón: Veredas.

Nadie

quedó indiferente. Como sucede siempre con los grandes libros, aquellos

que desestabilizan, no hubo críticas templadas y el escenario se dividió

de inmediato entre los fervientes defensores y los detractores mordaces. Dos años

después, la revista Lectura publicó un dossier titulado “Escritores

que no consiguen leer Gran Sertón: Veredas”. Sin embargo, un año

antes, el crítico Alfonso Arinos había desentrañado el efecto

de lectura en un bello párrafo: “Cuidado con este libro, porque Gran

Sertón: Veredas es como ciertas casonas viejas, ciertas iglesias llenas

de sombras. Al principio la gente entra y no ve nada. Son contornos difusos, movimientos

indecisos, planos atormentados. Pero, de a poco, una luz nueva llega y la vista

se habitúa. Y, con ella, la percepción empieza a admirar. Por eso

el imprudente, el apurado que entra sin tiempo, se arriesga a chocar inadvertidamente

contra cosas que, después, identificará como infinitamente bellas”.

Durante

la siguiente década de su vida, Guimaraes Rosa editaría algunos

libros de cuentos que muestran la maestría narrativa alcanzada en estado

puro. En 1967 acepta por fin entrar como miembro de la Academia de Letras, honor

que le había sido conferido algunos años antes y que el escritor

no aceptaba por temor a no poder expresarse correctamente en el acto. Finalmente aceptó, y ése fue el final. Tres días después,

en sudepartamento de Copacabana, a los 59 años, ya sin poder sostener una

salud frágil, Guimaraes Rosa moría acostado y en silencio. Al día

siguiente, el Jornal da Tarde de San Pablo estampó en su portada un título

inmenso: “Murió nuestro mayor escritor”.

Finalmente aceptó, y ése fue el final. Tres días después,

en sudepartamento de Copacabana, a los 59 años, ya sin poder sostener una

salud frágil, Guimaraes Rosa moría acostado y en silencio. Al día

siguiente, el Jornal da Tarde de San Pablo estampó en su portada un título

inmenso: “Murió nuestro mayor escritor”.

En el momento de su muerte,

la literatura latinoamericana ya había hecho boom y los ecos de aquel estallido

perdurarían con una longevidad obstinada. Las obras fundamentales del fenómeno

ya habían sido cocinadas y servidas en bandeja a los más diversos

paladares del mercado europeo, y en ese ardor la literatura brasileña tramaba

su propio derrotero. Se suele afirmar que las décadas del ‘30 y del ‘40

fueron la época de oro de la narrativa brasileña. Por cierto, en

sólo dos décadas los muy diversos narradores del vasto país

lograron, blandiendo las herramientas de la renovación formal, de la búsqueda

temática y de la apropiación de las herencias europeas, desestancar

la tímida literatura que se venía practicando. Y lo hicieron bien.

De esas décadas, los nombres más reconocidos son Guimaraes Rosa

y Jorge Amado. Luego, en 1943, Clarice Lispector publicaría su primera

novela, Cerca del corazón salvaje, de la que la crítica diría

que era la primera novela dentro del espíritu y la técnica de Virginia

Woolf. El camino ya estaba abierto. Así, podemos pensar que el boom, a

Brasil, le llegó un poco antes. O, mejor: el boom en Brasil fue un estallido

paralelo, de tentativas bien propias, fuera y dentro del gran puente que tendió

la literatura sobre Latinoamérica. Porque también tenemos que pensar

en ese género tan propio, enraizado en los albores de las letras brasileñas:

la literatura de sertón. Curiosamente, las distintas tradiciones latinoamericanas,

de poquísima antigüedad en relación con el Viejo Mundo, han

sabido apropiarse de los movimientos estéticos europeos, pero han cultivado,

también, su diseño propio, una literatura que sólo podría

haberse escrito de este lado del mundo. En la Argentina sucedió con la

gauchesca. La literatura de sertón brasileña es un fenómeno

análogo. Surgida de la intrincada topografía del Brasil, las novelas

del sertón conjugan los mil y un dialectos que empapan la totalidad del

país, con historias deudoras de la picaresca y un muy elegante componente

local. Algunos de los autores más importantes en esta línea fueron

José Lins do Rego y Graciliano Ramos. Ambos murieron un poco antes de la

publicación de Gran Sertón: Veredas. Y, digámoslo

sin mayor preámbulo: Gran Sertón: Veredas lleva la narrativa

del sertón a su punto más alto y su clausura. Como sucede con el

Martín Fierro en el marco de la gauchesca, la novela de Guimaraes

Rosa absorbe toda la tradición y construye el artefacto culminante, la

última expresión del género.

Como ocurre en muchas

obras, la historia que se cuenta en Gran Sertón: Veredas puede resumirse

en un párrafo, en un solo argumento resbaladizo que nos estaría

diciendo muy poco del libro. Esa trama sería la siguiente: Riobaldo, un

viejo bandido del Brasil árido, relata su vida y las vidas que conoció

en el sertón, en un extenso monólogo ante un oyente mudo cuya presencia,

sin embargo, gravita con la fuerza de un segundo narrador. Riobaldo tiene un secreto:

ha pactado con el Diablo y ahora es invencible. Se aboca así a cumplir

con el propósito de vencer a Hermógenes, la representación

del mal, y cuyo contrario es Diadorim, la figura del bien en Riobaldo. Así,

en el fragor de esa simple y complejísima trama, se va desplegando paulatinamente

una novela que se afirma y se contradice a sí misma, y en donde se narra,

ante todo y sobre todo, una forma. Con recursos heredados de Joyce (hoy todavía

se dice que Gran Sertón: Veredas es el Ulises latinoamericano),

como el ahora clásico pero entonces vanguardista fluir de la conciencia,

la novela de Guimaraes Rosa se construye como un edificio de una arquitectura

trabajadísima, en donde la trama y la forma ya no pueden pensarse como

pares binarios porque se absorben mutuamente, se superponen hasta el punto de

disolverse. El autor juega con el lenguaje y lo estira hasta puntos en donde la

palabra "experimentación” deja de funcionar. Porque es algo más

que tomar el lenguaje y experimentar con él. Es quizá, por qué

no, la invención de una lengua, destilada con el paso de los años,

decantación de tradiciones orales y escritas, europeas y americanas.

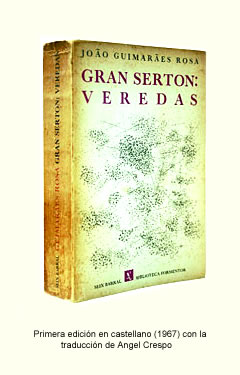

En

1967, un poco antes de la muerte de Guimaraes Rosa, la traducción castellana

del libro ya estaba terminada. Ese mismo año se publicó. Es curioso:

mientras en su modesto departamento de Río de Janeiro el minero dejaba

de respirar, sus libros empezaban a ser traducidos, y esa forma tan literaria

de la inmortalidad, la gloria póstuma, comenzaba a consolidarse. La exquisita

traducción castellana fue del poeta español Angel Crespo para Seix

Barral. Un poco antes del fin, Guimaraes Rosa había declarado, con extrema

bondad, que la traducción superaba al original. Es que, si la traducción

es de por sí una práctica de lo imposible, Gran Sertón:

Veredas presenta complejidades demasiado únicas para ser transmutadas

a otra lengua. Así lo expresó el traductor: “El lenguaje de Riobaldo,

narrador de sus propias aventuras, posee un fondo de términos, de expresiones,

y hasta de sintaxis propio del interior del estado de Minas Gerais. Apuntan en

él ciertos arcaísmos corrientes en el interior del Brasil a los

que hemos buscado correspondencia en otros de estirpe castellana. Pero lo más

característico de su manera de hablar es el empleo impropio de ciertas

palabras que, sin embargo, subsanan el contexto de la frase”.

El libro es,

además, proliferante en neologismos, algunos acuñados en la concentración

de varias voces en una palabra, y otros que han sido llamado “cultismos”. Claro,

esto no nos puede dar más que una somera idea de las dimensiones titánicas

de la inventiva lingüística de la novela. Sólo la lectura podrá

desentrañar esas complejidades. Incluso podríamos afirmar que este

libro fue escrito para ser recitado, leído en voz alta. La narrativa de

Gran Sertón: Veredas es subsidiaria y remite en cada movimiento

al ritmo hablado, en las subidas y bajadas de ese largo discurrir de Riobaldo.

Con respecto al título, vale decir que la traducción castellana

es casi literal (Grande Sertao: Veredas). Las “Veredas” son las corrientes

de agua que bordean los valles. Una traducción totalmente castellanizada

del libro podría titularse, entonces, “Gran Desierto: Arroyos”. Pero uno

de los grandes méritos de Angel Crespo ha sido, justamente, el de conservar

ciertos localismos, no supeditar el original a la lógica del castellano.

Así, la traducción mantiene lo que quizás haya hecho grande

al libro: ser, con toda su realidad y sus contradicciones, una visión completa

del mundo. Una visión completa en su parcialidad, una visión subjetiva,

como todas lo son. No ya una novela decimonónica, que refleje la totalidad

social, sino una novela de lenguaje y de acción que hable del sertón

desde todas las perspectivas humanas y lingüísticas de esa realidad.

En 1965, Emir Rodríguez Monegal, uno de los primeros en trabajar a fondo

la obra de Guimaraes Rosa, escribió: “Por la magnitud de su empresa, por

el nivel de creación verbal y mítica en que se sitúa Grande

Sertao: Veredas, por la sabiduría de su enfoque humanístico

y la ironía sazonada de su visión narrativa, esta obra de Guimaraes

Rosa es una de las creaciones mayores de la literatura latinoamericana de hoy.

Es, también, una síntesis magistral de las esencias de esa enorme,

desmesurada, escindida tierra de Dios y el Diablo que es su patria”.

Hoy,

a cincuenta años de su publicación, ya con una buena cantidad de

ensayos críticos que el libro ha detentado como una estela en las aguas,

nos queda una obra moderna, que le extirpó a la literatura de nuestro continente

su regionalismo, al mismo tiempo que la clavó impecablemente en estas tierras.

Un libro soberbio, cuyas sucesivas reimpresiones son un reconocimiento a una de

las más completas y extrañas literaturas del mundo.