Proyecto

Patrimonio - 2007 | index | Humberto

Díaz Casanueva | Armando Uribe | Gonzalo Millán | Autores |

Brevemente

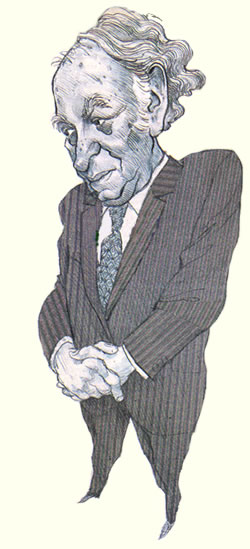

Por

Armando Uribe Arce

El poeta Díaz-Casanueva

era, decía él, pariente del rector de la Universidad Católica,

don Carlos Casanueva.

Estudió en Escuela Normal y obtuvo el título

de profesor primario. A comienzo de los años treinta fue a Alemania con una beca. Profundizó

allí estudios de filosofía y asistió a cursos del Heidegger

de esa época. Los normalistas de Chile eran intelectuales reputados y capaces.

A comienzo de los años treinta fue a Alemania con una beca. Profundizó

allí estudios de filosofía y asistió a cursos del Heidegger

de esa época. Los normalistas de Chile eran intelectuales reputados y capaces.

Al

retornar a Chile publicó sus libros más importantes de poesía

durante las décadas siguientes. A la vez entró, en 1938, a nuestro

servicio diplomático, al cual perteneció hasta setiembre de 1973,

fecha en que renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz

del golpe de Estado de A. Pinochet U. y sus acólitos uniformados y civiles.

Se había casado con una funcionaría diplomática también

de carrera, que lo acompañó hasta su muerte en Chile. Había

tenido destinaciones en el extranjero de importancia, y la última fue como

Embajador en Naciones Unidas.

Su poesía no se parece a la vida exterior

que hizo en varios continentes. Por aquélla recibió el Premio Nacional

de Literatura. Es una poesía con ambición filosófica y, si

hubiera que atribuirle una etiqueta, se la llamaría "hermética".

En efecto, introduce en atmósfera misteriosa y secreta, no sin atisbos

de alquimia del verbo (expresión aplicada al último Rimbaud, pero

en este caso más cercana a las ideas de Karl Jung).

Hay una veta

religiosa en la poesía de Humberto Díaz-Casanueva, muy interesante

y curiosa. Por ejemplo, en el libro Los Penitenciales, de los años

sesenta. Si se estudiara en relación con los Salmos penitenciales del Antiguo

Testamento, se descubrirían sus correspondencias con ellos, así

como sus divergencias.

Compartió con su amigo el poeta Rosamel del

Valle un gusto por lo desusado y los sueños, tanto con los experimentados

cuando se duerme, como los de la vigilia, las fantasías que se tiene despierto,

y que son tan válidas experiencias en la poesía como aquéllas

de la vida exterior. Díaz-Casanueva tendía, más que Del Valle,

a admitir un cierto papel de la racionalidad en la poesía escrita. (Desde

luego, el sujetarse a la gramática y la ortografía son aspectos

de una primaria racionalidad).

Es un poeta chileno de fuste, que será

descubierto y redescubierto, como lo fue en vida suya, por su posteridad.

X Yo

soy apenas Uno que danza como Uno, yo no quiero ser Dos ni

.................

. .. múltiple

Ni tampoco quiero sumergirme en vida

En el

espantoso Todo.

Si habéis escuchado mi trote de caballo ciego

Perdido

entre las estrellas

Derribando al frío jinete

Deseando la yerba

del suelo,

Entonces, ¿perdonáis mi canto? ¿Perdonáis

esta vela desplegada

................. . en medio

de la tempestad?

Yo quiero avivar vuestros fuegos, demostraros que aquello

que sois

Es más grande que aquello que deseáis ser o teméis

ser

Y que vuestra vida es nostalgia para otros,

Tiempo contado, cuenta que

se desliza por el hilo (¿acaso roto?)

Yo quiero ser Uno, pero en el

Otro, diferente, pero mutuo,

Con el mismo apremio, comunicándole

La

pregunta mordida

Para ser por fin yo mismo

Porque sin el Otro sucumbe mi

ser excesivo

Acorralado

En la tierra que huye del espacio doliente

Que

conquista el sueño del hombre solitario. ................Fragmento

de Canto IV de La estatua de sal, 1947.

Fragmento

de Réquiem (1945)

Poema

elegido entre los 10 mejores del siglo XX según la encuesta realizada por

"Chile quiere leer" y publicada en la edición del 2 de septiembre.

Como

un centinela helado pregunto: ¿quién se esconde en el tiempo y me

mira? Algo pasa temblando, algo estremece el follaje de la noche, el sueño

errante afína

.. .. .. ..mis sentidos, el

oído mortal escucha el quejido del perro de los campos.

Mirad al que

empuja el árbol sahumado y se fatiga y derrama blancos

..

.. .. ..cabellos, parece un vivo.

Pero no responde nadie sino mi corazón

que tiran reciamente con una larga soga. Nadie, sino el musgo que sigue creciendo

y cubre las puertas.

Tal vez las almas desprendidas anden en busca de moradas

nuevas.

Pero no hay nadie visible, sino la noche que a menudo entra en el

hombre y echa sellos.

¡Oh, presentimiento como de animal que apuntan!

Terrible punzada que me hace ver.

Como en el ciego, lo que está adentro

alumbra lo distante, lo cercano y lo distante

.. .. ..

..júntanse coléricos.

Allá muy lejos, en el país

de la montaña devoradora, veo unas lloronas de cabelleras

..

.. .. ..trenzadas

que escriben en las altas torres, me son familiares

y amorosas, y parece que dijeran

.. .. .. .."unamos

la sangre aciaga".

¿Hacia dónde caen los ramilletes? ¿por

qué componen los atavíos de los difuntos? ¿Quién enturbia

las campanas como si alguien durmiera demasiado?

Aquí me hallo tan

solo, las manos terriblemente juntas, como culebras asidas

..

.. .. ..y todo se agranda en torno mío.

¿Acaso he de

huir? ¿tomar la lancha que avanza como el sueño sobre las negras

aguas?

.. .. .. ..No es tiempo de huir, sino de

leer los signos.

¡Cómo ronda el corpulento que unta la espada!

Las órdenes horribles sale a cumplir. De pronto escucho un grito en la

noche sagrada, de mi casa lejana, como

.. .. .. ..removidos

sus cimientos,

viene una luz cegada, una cierva herida se arrastra cojeando,

sus pechos brillan

.. .. .. ..como lunas, su leche

llena el mundo lentamente.

II ¡Ay, ya

sé por qué me brotan lágrimas! por qué el perro no

calla

.. .. .. ..y araña los troncos de

la tierra, por qué el enjambre de abejas me encierra y todo zumba como

un despeñadero

y mi ser desolado tiembla como un gajo.

Ahora claramente

veo a la que duerme. Ay, tan pálida, su cara como

..

.. .. ..una nube desgarrada. Ay, madre, allí tendida, es tu mano

que están

.. .. .. ..tatuando, son tus besos

que están devorando.

¡Ay, madre!, ¿es cierto, entonces?

¿te has dormido tan profundamente que has despertado más allá

de la noche, en la fuente invisible y hambrienta?

¡Hiéreme, oh

viento del cielo! con ayunos, con azotes, con puntas de árbol negro. Hiéreme

memoria de los años perdidos, trechos de légamo, yugo de los dioses.

A las columnas del día que nace se enrosca el rosario repasado por muchas

manos, y el monarca en la otra orilla restaña la sangre,

y todas las

cosas quedan como desabrigadas en el frío mortal.

¿Acaso no

ven al niño que sale de mil/orando, un niño a la carrera con su

capa

.. .. .. ..en llamas?

Yo soy, pues, yo

mismo, jamás del todo crecido y tantos años confinado

..

.. .. ..en esta tierra y contrito todo el tiempo, sujeto por los cabellos

..

.. .. ..sobre el abismo como cualquier hijo de otros hijos,

pero únicamente

hijo de ti, ¡oh, dormida, cuya túnica, como alzada por la desgracia

..

.. .. ..llega al cielo y flota y se pliega sobre mi pobre cabeza!

Periplo

Vienés

Luminosidad

y pesadumbre

Por

Humberto Díaz Casanueva

Cuando yo

era un estudiante de filosofía en Alemania, antes de la Segunda Guerra

Mundial, visitaba a menudo Viena. Me alojaba en una modestísima pensión

de extramuros, atendida por Frau von Schmerling, una dama de la nobleza venida

a menos que nunca renunció a pasear su galgo después que nos servía

la frugal cena. Muy lejos de los palacios del "Ring", en medio de jardines,

viñas y tabernas, iba yo con otros estudiantes a un café en cuyos

muros figuraban los famosos caballos Lippizzaner de la Escuela de Equitación

Española. Prefería la cerveza al vino con  soda.

En mis grandes paseos descubrí que Viena era "circular"; uno

volvía al mismo punto, como en una ficción de Borges. Al contrastar

en mi espíritu lo fastuoso de los castillos de Schonbrun y de Belvedere

con las grandes y magníficas barriadas construidas para un pueblo oprimido

por la miseria, me refugiaba en la catedral de San Esteban, en los museos o en

las salas de concierto. Pesaba sobre tan bella ciudad, algo lúgubre, el

anuncio de una catástrofe. Dominaba, entonces, un fascismo corporativista

y duro; el antisemitismo era muy activo, y el viejo pangermanismo evolucionaba

hacia el nacionalsocialismo. Allí me encontraba cuando asesinaron a Dollfuss,

en un complot de los nazis. Hitler odiaba a Viena porque allí sufrió

grandes frustraciones. Después de la anexión no volví más.

Años pasaron, llegué a Viena, otra vez, cuando todavía estaba

ocupada por las cuatro potencias. Al cruzar el borde, me interrogaron un Iván

macizo y un John seco. La gente caminaba cabizbaja por las calles; el vino estaba

mezclado con lágrimas. (...). He estado una vez más; ya Viena había

resucitado. Admiré las obras del Body Art y del "realismo fantástico";

adquirí un nuevo libro del infortunado poeta Paul Celan. En estas últimas

creaciones encontré la huella, hundida, trasmutada, de los grandes patriarcas.

Pero volvamos a ellos y a mi peregrinación primera, mirando fijamente a

aquellas sombras cada vez más luminosas. soda.

En mis grandes paseos descubrí que Viena era "circular"; uno

volvía al mismo punto, como en una ficción de Borges. Al contrastar

en mi espíritu lo fastuoso de los castillos de Schonbrun y de Belvedere

con las grandes y magníficas barriadas construidas para un pueblo oprimido

por la miseria, me refugiaba en la catedral de San Esteban, en los museos o en

las salas de concierto. Pesaba sobre tan bella ciudad, algo lúgubre, el

anuncio de una catástrofe. Dominaba, entonces, un fascismo corporativista

y duro; el antisemitismo era muy activo, y el viejo pangermanismo evolucionaba

hacia el nacionalsocialismo. Allí me encontraba cuando asesinaron a Dollfuss,

en un complot de los nazis. Hitler odiaba a Viena porque allí sufrió

grandes frustraciones. Después de la anexión no volví más.

Años pasaron, llegué a Viena, otra vez, cuando todavía estaba

ocupada por las cuatro potencias. Al cruzar el borde, me interrogaron un Iván

macizo y un John seco. La gente caminaba cabizbaja por las calles; el vino estaba

mezclado con lágrimas. (...). He estado una vez más; ya Viena había

resucitado. Admiré las obras del Body Art y del "realismo fantástico";

adquirí un nuevo libro del infortunado poeta Paul Celan. En estas últimas

creaciones encontré la huella, hundida, trasmutada, de los grandes patriarcas.

Pero volvamos a ellos y a mi peregrinación primera, mirando fijamente a

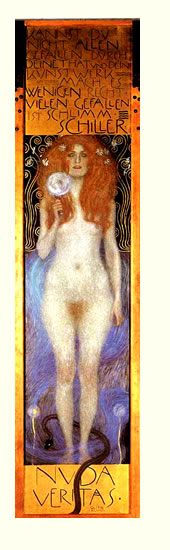

aquellas sombras cada vez más luminosas. Recuerdo imperecedero

del pintor Klimt, cabeza del movimiento llamado Sezession vinculado al

Art Nouveau. La revista «Ver Sacrum» (Primavera Sagrada) da

vuelta el siglo. Es el pintor del Eros femenino; el que arremete contra hipocresías

y trabas. ¡Cómo me impresionaban sus mujeres de grandes ojos, espesa

cabellera, posturas lánguidas, concentradas en su carne y en su misterio!

Me quedaba extasiado mirando a su "Nudas Veritas", una mujer desnuda

sosteniendo en su mano derecha un espejo en el cual ella casi no se miraba. Tal

vez un speculum mundi, o el hervidero de una vida instintiva o la vaciedad

absoluta. Desde entonces los espejos y las cabelleras irrumpen en mi poesía.

(...). Su "Filosofía", pintada en 1900, en la techumbre de la

Universidad, contiene algo de Nietzsche y de R. Wagner; esa pintura constituía

para mí una inmersión en un abismo de tensiones, lejos del conceptualismo

al que yo estaba obligado por lo terriblemente serio de mis estudios en Jena.

(...). Emparento a Klimt con Gustav Moreau y otros simbolistas -más tarde

restaurados por el surrealismo— y que figuran en algunas historias del arte como

"decadentes", lo cual, a pesar de su acento peyorativo, no niega la

calidad visionaria de ellos, que ahora se aproxima mucho a ciertas modalidades

del arte moderno. ¿Y no fue la "modernidad" —que tratamos ahora

de llevar a sus extremos— la que tuvo su inicio en Viena? Modernidad que todavía

no hemos logrado del todo, a pesar de la admonición de Rimbaud: "hay

que ser absolutamente moderno". En el estudio de Jean Gyorry Austria fantástica,

es posible encontrar ciertas vías, las que han irrumpido súbitamente

y nos han alertado, no tanto sobre aquéllos sino sobre nosotros. Por

ejemplo, y conforme a mis preferencias e inclinaciones, ¿cómo no

mencionar al vienes Otto Weininger —Genia, como lo calificó Freud— y su

obra Sexo y carácter? Se suicidó a los veintitrés

años... Confieso que en esa época, traspasado por el "romanticismo

alemán", el expresionismo de Elsa Lasker-Schüler y la filosofía

de Heidegger, no pude apreciar, fundamentalmente, a Wittgenstein, cuyo Tractatus

logico-philosophicus fue publicado en 1929. Concurrí a un seminario

sobre él en la Universidad de Viena, pero no traspasé sus categorías

rigurosas, aunque me dejó perplejo. Más tarde lo sentí entroncado

con la filosofía anglosajona; positivismo y pragmatismo. Han pasado los

años y ahora lo revalorizo inquietamente. (...). El filósofo vienes,

que condenaba la palabra "magistral", llega a decir lo siguiente: "Mi

obra comprende dos partes: la que ha sido manifestada, y la que yo no he escrito:

precisamente la última es la más importante". Este merodeador

del silencio me es actualmente inédito a la vez que indispensable, y lo

consulto mucho cuando se trata de la hermenéutica de la poesía moderna. Frau

von Schmerling se empeñaba en mostrarme álbumes repletos de fotografías

de la época de la pompa y del alarde. Aunque comprendía su nostalgia,

le expresaba mí temor de que aquella Viena era apenas una fachada endeble,

un kitsch, una decoración empalagosa y falsa, y que detrás de todo

aquello hervían fuerzas destructoras y fatales. Algunos profesores de la

Universidad, que más tarde fueron sustituidos, me señalaban la afluencia

en Viena de eslavos, románicos, magiares, etc., provenientes de las antiguas

regiones del Imperio, que se sumaban a los descontentos y a los oprimidos. El

régimen opresivo de aquellos años, en lugar de sofocar la protesta

sorda, la incubaba o la llevaba a ciegos derroteros. Entonces

conocí a Schönberg; me desconcertó y abismó; para mí

su música se reflejaba en el espejo de "Nudas Veritas", aunque,

contradictoriamente, brotaba en la Viena de los valses arremolinados y de la armonía

acariciante y ligera. Afírmase que la adaptación del Tristán

de Wagner, impuesta por Strauss hijo, sedujo a Schönberg, lo llevó

a su música dodecafónica, a una nueva ciencia de la orquestación,

y a sus invenciones pianísticas. En mi última visita a Viena, como

estudiante, ya Schönberg se había marchado a su exilio en Estados

Unidos; pero triunfaban sus discípulos: Webern y Berg. Era natural que

la sociedad vienesa rechazara a Schönberg que "emancipaba la disonancia",

exaltaba el elemento dinámico, llenaba la música de estremecimientos

sísmicos, alterando el orden y la placidez. En sus "Gurrenlieder",

y luego en "Ervartung", constaté la coexistencia del habla, el

canto, el grito; uno quedaba desintegrado en su ser más íntimo;

luego, en "Pierrot lunar", sentía una especie de martirio y de

alucinación. En 1910 Schónberg escribía: "Arte es el

grito de socorro de aquellos que experimentan en ellos mismos el destino de los

hombres". Él arremete contra lo "confortable", la complacencia,

el culto de una belleza que divierte y tranquiliza. Rilke dice en su "Primera

Elegía de Duino": "porque la belleza no es sino el comienzo de

lo terrible...". Yo seguía con mi Rilke bajo el brazo y con él

volví a Chile, no me di cuenta, entonces, de que en Viena existía

otro poeta que años más adelante iba a cautivarme: Georg Trakl. En

mi poema "Los Veredictos" figura como epígrafe el siguiente verso

de Trakl: "pero en sombría caverna

sangra

tranquila una humanidad muda

y construye con duros metales

la cabeza redentora".

No

es la caverna platónica; es otra más aterradora en que el hombre,

habiendo perdido sus dioses, se esfuerza penosamente, y herido, por crear algunos

sustitutos que espera lo han de redimir. A Trakl lo mató, moralmente, la

guerra del 14. (...). Su vida fue un constante proceso de destrucción;

su único amor fue su hermana Grete, "bella, salvaje, tenebrosa".

En su universo poético no se encuentran evocaciones de lo real sino visiones

misteriosas, con símbolos herméticos que se refieren al destino

del hombre. Wittgenstein dice: "No entiendo la poesía de Trakl, pero

me deslumbra". Heidegger la desentraña en forma admirable y le encuentra

su hilo conductor para aliar el mensaje de su poesía con el surgimiento

de una nueva belleza más auténtica mientras más dolorosa.

Considera que en él surge una premonición de aquello a lo cual puede

llegar el hombre "occidental". La noche horrorosa de su poema "Grodak"

fue vivida nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, y puede repetirse en una Tercera,

aunque también se está viendo, día a día, algo similar

en lo dramático de nuestra existencia. Hay un eco del Himno de Nietzsche

"el desierto crece", el físico y el espiritual. Pero no quiero

ahincar en aquellas pesadumbres surcadas de rayos luminosos y esperanzados, más

bien ellos nos advierten e instruyen cómo penetrar el alba; si los evocamos,

es porque tenemos necesidad de ellos. No creo que pueda extenderme más

y sobrepasar una visión de conjunto; deliberadamente me he limitado a lo

que yo percibí en mi juventud, todo me era latente, vivo y conmovedor.

(...). Fragmento de "Viena Rediviva",

artículo publicado en Revista Universitaria, N" 13, 1984.

Homenaje

a un ancestro errante Por

Gonzalo Millán

En 1944, el

poeta Humberto Díaz-Casanueva residía en Canadá desempeñándose

como secretario de la Embajada de Chile en Ottawa. Cuentan que al enterarse de

la muerte de su madre ocurrida en Santiago y ante la imposibilidad de asistir

al funeral, escribió de un tirón en una sola noche el gran poema

trágico Réquiem. La elegía se publicó por primera

vez en México en 1945 y ha tenido numerosas reediciones y un reconocimiento

crítico casi unánime, entre otros el de Gabriela Mistral.

Yo

había salido de Chile unos meses después del Golpe Militar de 1973,

y después de un periplo que me hizo recalar en Costa Rica y después

en Nueva Brunswick, una apartada provincia del Canadá atlántico,

arribé a la capital de Canadá treinta y dos años más

tarde que el poeta Díaz-Casanueva.

Después de un exilio siberiano

en un remoto campus universitario, mis esperanzas de encontrar en Ottawa un ambiente

más acogedor y propicio muy pronto se revelaron como ilusorias. Ottawa

era, a pesar de su calidad de capital, una ciudad pequeña y burocrática,

tan ajena y provinciana como mi anterior lugar de residencia.

Yo había

leído Réquiem en Chile antes de salir al exilio y me había

impresionado, por supuesto, pero sin causarme mayor entusiasmo. En 1976 estudiaba

literatura comparada y, al tener que escribir un ensayo sobre poesía elegiaca,

cayó en mis manos otra vez el poema de Díaz-Casanueva. Al fijarme

en la fecha y el lugar del texto, con enorme sorpresa advertí que había

sido escrito en la misma ciudad donde me encontraba en aquel momento.

Cambió

para mí el poema y la figura del poeta chileno. Uno de los problemas existenciales

y creativos que me presentaba el exilio canadiense era la desconexión con

la lengua materna y con la tradición poética chilena e hispanoamericana.

No se trataba de un problema libresco, fácilmente subsanable gracias a

las surtidas bibliotecas universitarias, era otra cosa. Me sentía aislado

y enajenado en un paisaje y una realidad impenetrables. El hecho de que Díaz-Casanueva

no sólo hubiera vivido en Ottawa sino que además hubiera vivido

allí lo que vivió y escrito un profundo poema, me proporcionó

un estímulo para seguir escribiendo La Ciudad, a pesar de lo absurdo

que me parecía entonces la empresa. Me enteré de que el poeta de

Réquiem residía en Nueva York, donde trabajaba para las Naciones

Unidas. Además supe que la viuda quebequense de Rosamel Del Valle, su gran

amigo, residía en Montreal.

Una frágil telaraña comenzaba

a conectar tiempos, espacios y lugares dispersos. La poesía chilena parecía

haber brotado por todas partes. El fantasma viviente del poeta huérfano

a los 38 años se me empezó a aparecer en ciertos sitios de la ciudad.

Me acompañaba durante mis largas caminatas por el congelado Canal Rideau

repleto de patinadores. Se sentaba conmigo en el embarcadero del lago Dow y mirábamos

juntos las esculturas de hielo, y más allá las esclusas profundas

y vacías como fosas comunes. A dúo repetíamos antes de separarnos:

estamos "aquí en este país tan lejano donde la nieve parece

el llanto congelado de los sueños".

Un

cazador de imágenes Por

Kurt Folch Maass Es una lástima que Humberto

Díaz-Casanueva no cuente hasta el momento —aquí en Chile— con ninguna

compilación que reúna la totalidad de su obra. No sólo porque

se trata de un Premio Nacional, sino porque su producción refleja cabalmente

la integridad de un poeta que nunca dejó de considerar su trabajo con el

lenguaje como una forma de experimentación y exploración existencial.

Imagino, sin embargo, que le habría agradado saber que el encuentro con

su poesía con frecuencia ocurre —como a mí me sucedió— por

obra y gracia de la amistad, sentimiento que él consideraba de los más

honorables. Mi primera lectura válida de su trabajo fue cuando un buen

amigo me prestó su Obra Poética (antología publicada

por Biblioteca Ayacucho en Venezuela), creyendo que podría gustarme. Estaba,

obviamente, en lo correcto. La poesía de D íaz-Casanueva es simplemente

bella y terrible. Sus imágenes iluminan, ramifican en uno a punta de escalofríos.

Su lenguaje es casi siempre de una precisión que roza lo violento, lo bíblico.

Cada uno de sus libros es un replantear un mismo puñado de inquietudes.

Cada vez vuelve a nombrar lo que es el hombre, la muerte, la búsqueda,

el amor, el dolor, la mujer, la luz. Se definía a sí

mismo como un ojo dilatado en la medianoche, y de sus múltiples viajes

volvió como un verdadero cazador de imágenes; imágenes que

rara vez cristalizan sin tocar algo herido, algo absolutamente desolado y esto

sin la menor complacencia o autocompasión. Fue un hombre y un poeta que

se exigió un máximo de lucidez en la penetración en las raíces

del lenguaje y del pensamiento. Su intelectualidad, su pensamiento profundo, amargo

y extraño abarca, al mismo tiempo, lo instintivo, los sueños y lo

paradójico: la claridad es oscuridad, y viceversa. La medida de esto, para

él, pasaba por ser capaz de dar cuenta de cada una de las imágenes

creadas. Esta responsabilidad ante su literatura lo libró de ser meramente

un autor interesante dentro del cortejo de alguna vanguardia.

Personalmente,

creo inclinarme con mayor atención a los textos que escribió desde

1960 en adelante. Desde Los Penitenciales y hasta Vox tatuada la

versificación de Díaz-Casanueva se torna menos musical, los versos

sufren una reducción drástica en su extensión, sometiendo

a cada texto a una fragmentación que exige al lector reacondicionar, de

cierta manera, la forma de encarar la lectura de un poema. Así, su poesía,

que es un aventurarse en paisajes vastos y desolados (tanto interiores como exteriores),

se impone con un instrumento extremadamente preciso; cada estrofa surge como una

pieza de relojería en la que varias cosas pueden ocurrir al mismo instante.

Las imágenes, si bien siguen dando cuenta del asombro (el asombro de un

niño permanente e interior), se hacen más concretas. Los poemas

se articulan, se arman, a través de imágenes que forman el núcleo

duro y seco de una red coherente y lúcida de posibilidades semánticas:

son condensaciones simbólicas que plantean a la poesía como una

forma de comprensión totalizadora del hombre —su mente, su corazón—

ante la realidad (sea ésta lo que sea). Sí, es una lástima

no contar con una edición chilena con la obra completa de Díaz-Casanueva.

Algo así como lo que se hizo con la obra de su gran amigo Rosamel del Valle,

para quien, al saber de su muerte, escribió aquella elegía memorable

que es El sol ciego. Con algo de suerte, tras este número especial,

alguien por ahí se aventura. Mientras tanto, su obra seguirá fluyendo,

inevitablemente, de mano en mano como gesto de amistad. |